Infanzia berlinese intorno al millenovecento di Walter Benjamin è una collezione di miniature intrise di segreti infantili. Racconti brevi costellati da disvelamenti accidentali attraverso i quali si propaga una forma evanescente di magia quotidiana. Pubblicato postumo nel 1950, il libro raccoglie tracce autobiografiche parziali trascritte come frammenti incompiuti che si mettono al riparo dal trasformarsi in archivio.

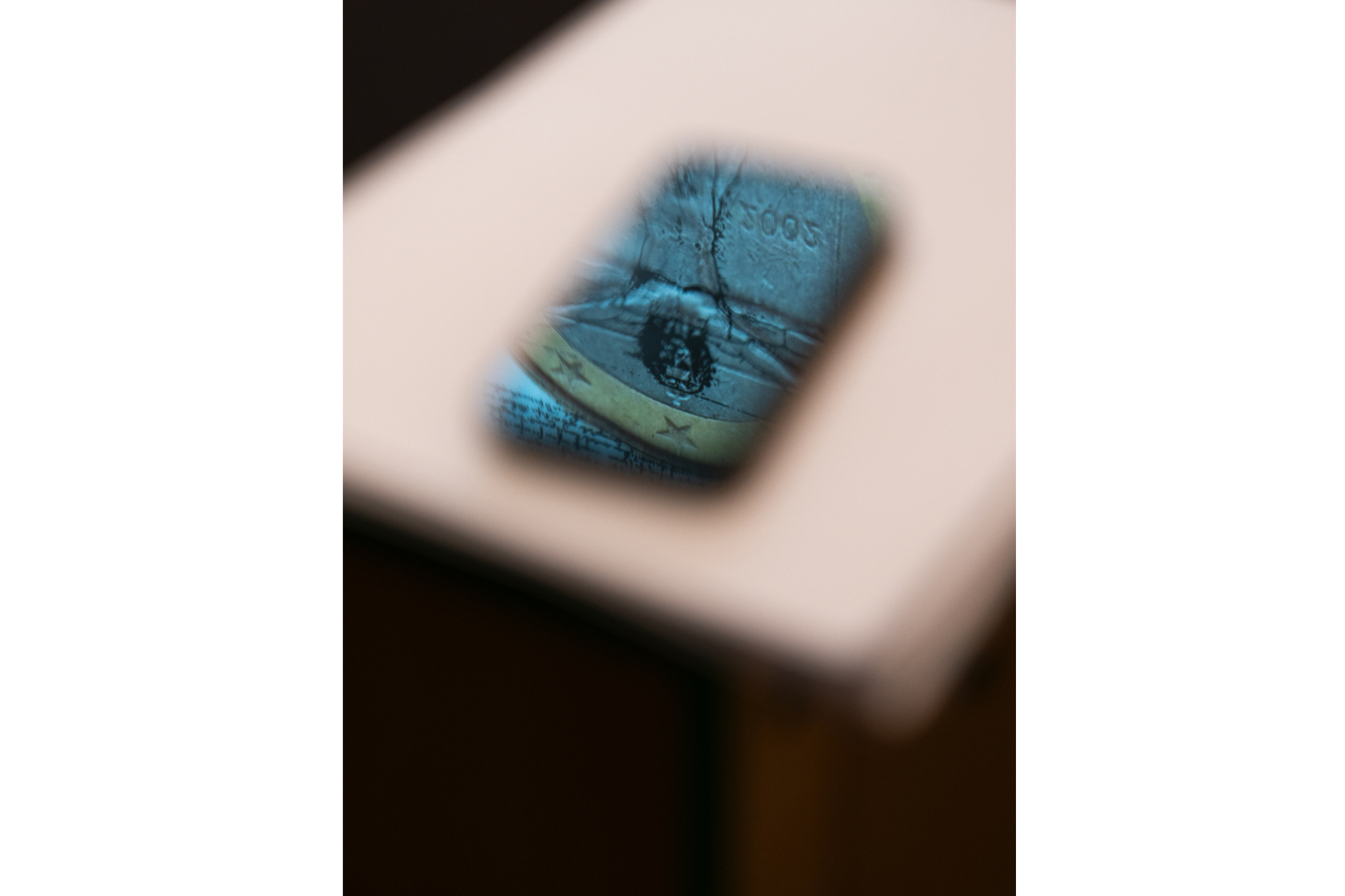

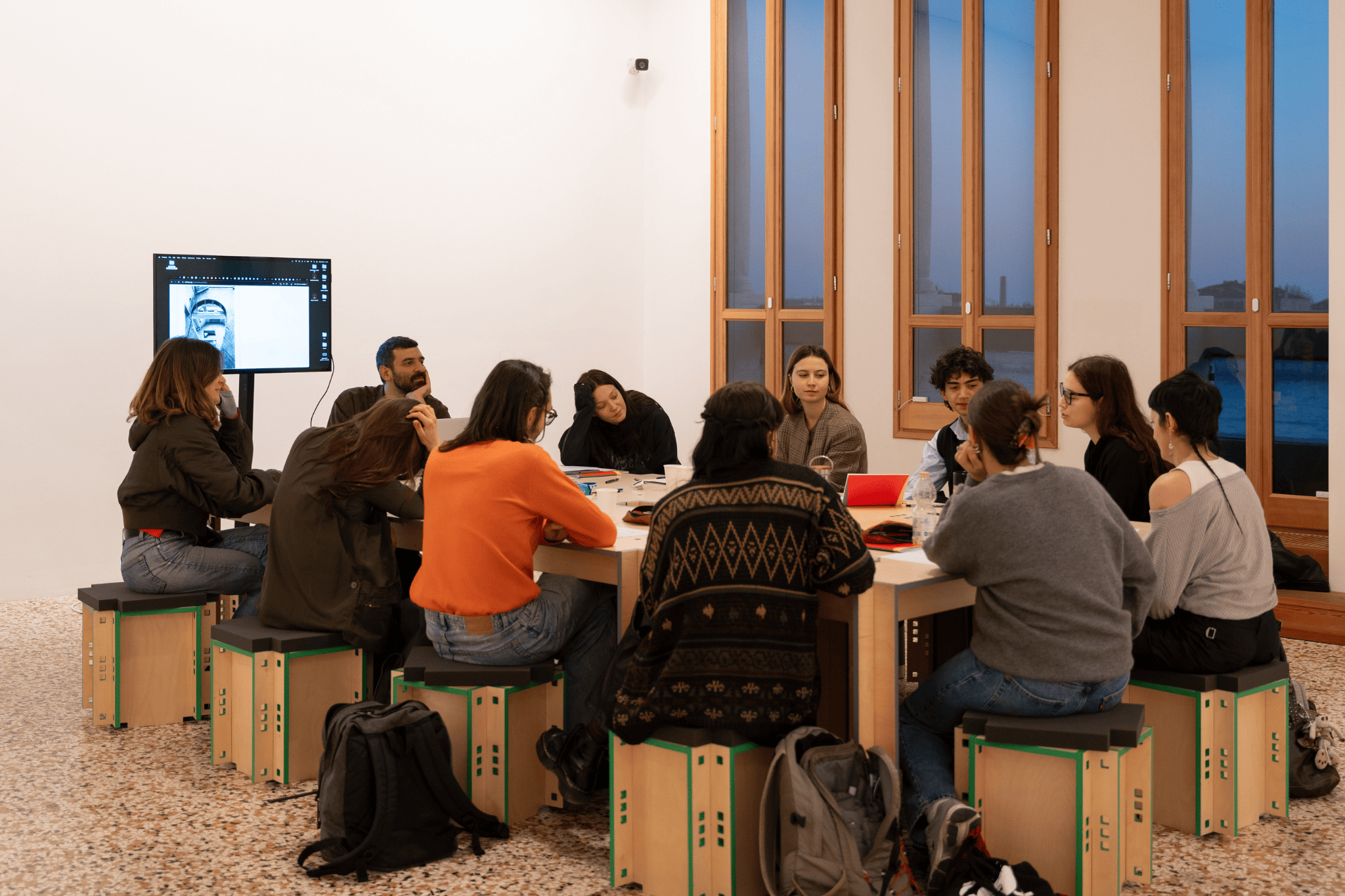

Ideato da Tomaso De Luca per Scuola Piccola Zattere a Venezia, Odds & Ends (2024) è una pratica laboratoriale collettiva di costruzione di scrigni e segreti. L’artista, che da diversi anni conduce una ricerca sui dispositivi meccanici attraverso cui si manifestano presenze non umane, adotta Infanzia berlinese come scintilla che sprigiona nell’aria un pulviscolo magico ed evanescente in cui appaiono e scompaiono i fantasmi. Con artiste e ricercatrici di base a Venezia, De Luca conduce un’indagine sulle apparizioni del poltergeist (letteralmente, spirito rumoroso). Essere, o sostanza inafferrabile, il poltergeist si manifesta nello spazio come presenza inequivocabilmente materica, che provoca il movimento inconsueto e inaspettato di oggetti casuali. Il workshop, conclusosi con una mostra estemporanea di inquietanti e profetiche “scatole dei tesori”, amplifica il progetto espositivo già sviluppato dall’artista in “Standards of Living”, mostra personale inaugurata alla galleria Monitor di Roma a novembre 2024. De Luca interpreta il concetto occulto di hauntology attraverso una matrice socio-politica: i fantasmi intrappolati appaiono negli spazi domestici, nelle fabbriche e negli uffici, perturbando le architetture razionaliste in cui sono imprigionati i corpi che lavorano a servizio del capitalismo. «In un’epoca in cui un nuovo disordine mondiale tenta di instaurare il suo neo-capitalismo e neo-liberismo, nessun disconoscimento è riuscito a liberarsi di tutti i fantasmi di Marx. L’infestazione appartiene alla struttura di ogni egemonia» scrive Derrida in Spettri di Marx (1994). Questa epistemologia hauntologica, storica e politica, non appare all’improvviso come presenza passeggera ma è connaturata e partecipa all’esistenza del sistema di potere. Il capitalismo, suggerisce De Luca, è tra il dispositivo più spettrale della contemporaneità, un fantasma multiforme che detiene e regola il controllo su ogni aspetto del reale. Circondata da una collezione a parete di cianotopie segretamente inquietanti, Technology for a ghost (2024) produce visioni fantasmatiche attraverso una versione aggiornata dalle tecnologie contemporanee della tecnica illusoria del Pepper’s Ghost. Un schermo immortala le fugaci apparizioni di una sagoma appena percepibile, nascosta all’interno di una cassettiera atipica in cui è riprodotto il diorama della stanza, ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Technology for a ghost è uno scrigno imperscrutabile con una fessura sottile che si apre sul lato, uno spioncino da cui vedere i fantasmi da più vicino.

La fascinazione per l’invenzione meccanica e onirica sviluppata da John Henry Pepper, resa nota nel 1890 tramite la pubblicazione di The True History of the Ghost: And All About Metempsychosis, riverbera in “Il fantasma di Pepper”, un programma di azioni e pratiche performative curato da Edoardo Lazzari a Scuola Piccola Zattere di Venezia dal 5 al 7 giugno 2025. L’hauntology negli ultimi anni ha attratto e suggestionato moltə artistə attivə nel campo delle live arts: i fantasmi sono stati convocati in maniera frettolosa per penetrare nelle viscere di racconti intimi, autobiografici e affettivi. Una prospettiva più interessante si rivela quando i corpi, come suggerisce André Lepecki nel saggio Il corpo come archivio (2010), si fanno dispositivi evanescenti di incorporazione e possessione. Se l’incorporazione si riferisce alle teorie dei Performance Studies di matrice femminista statunitense, la possessione svela un’ambiguità onirica, un’affezione sensibile che però non si vede. Il poltergeist era un presagio. Scrive Lepecki «cosa accade, se tento di spingere il mio corpo all’interno del deposito e allo stesso tempo permettono al deposito di spingere se stesso dentro il mio corpo? Può essere che il deposito venga sistematizzato e divenga un archivio. E che poi l’archivio diventi visibile attraverso il mio corpo.»

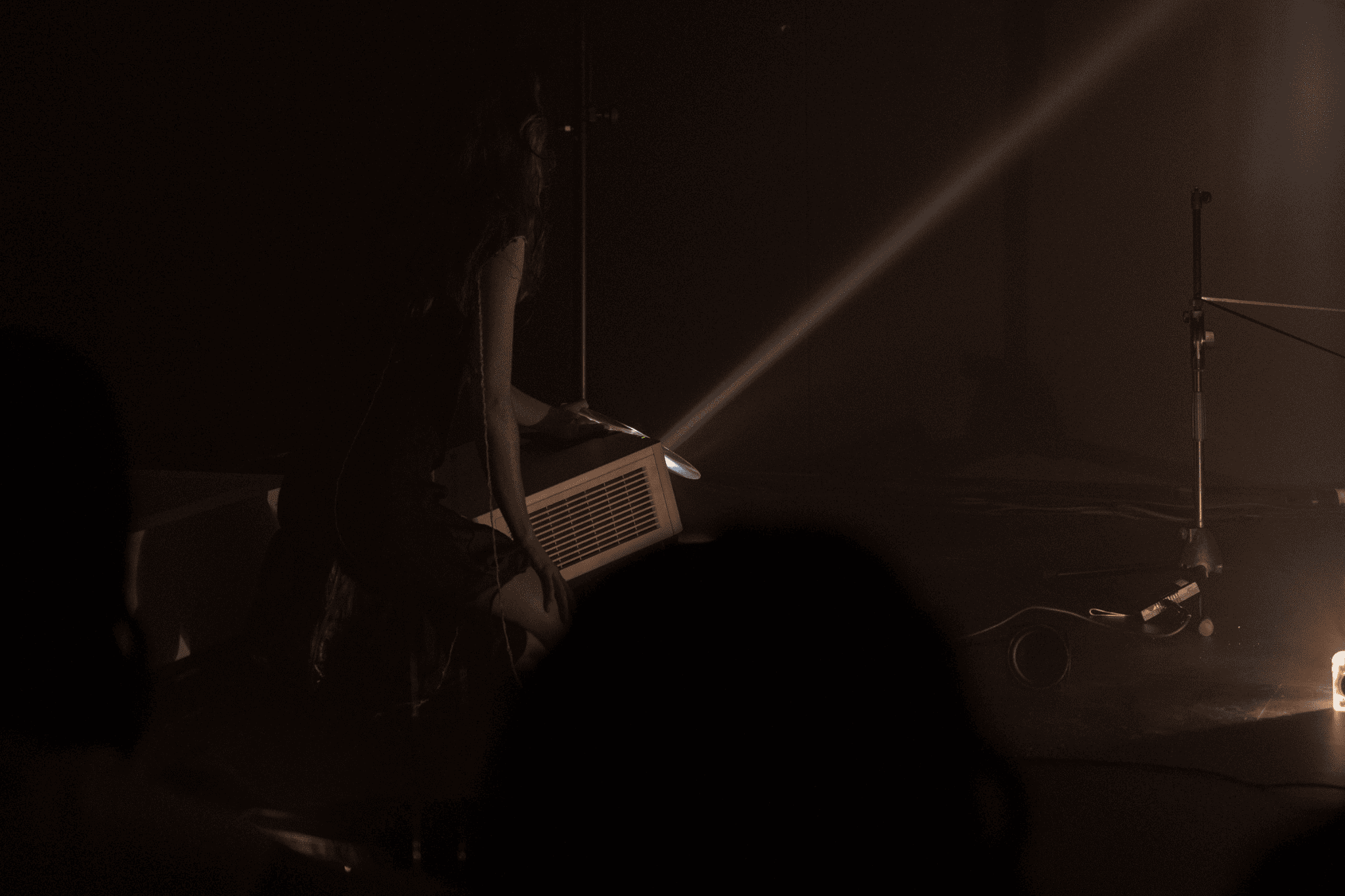

Tra i lavori ospitati a Scuola Piccola Zattere, Haunted (2024) di Gaia Ginevra Giorgi è quello che più chiaramente adotta questa modalità di trasmissione che passa dal corpo alla materia, e viceversa. La partitura sonora e performativa nasce dal ritrovamento accidentale di un archivio radiofonico, corrotto e danneggiato irreversibilmente dell’alluvione del 1994 in Piemonte. L’impossibilità di restituire all’archivio la sua forma originaria non si trasforma in una pratica malinconica ma dà vita a una drammaturgia dell’assenza e del ricordo. Le bobine, intrecciate attorno alla performer, sono quella presenza materica di cui non si può dubitare della vitalità. Quando il corpo si avvicina ai nastri, li sfiora e poi li tocca con sempre maggiore insistenza, diventa impossibile capire a chi appartenga l’energia o da che lato si propaghi. Mentre brandelli di suoni si stratificano l’uno sull’altro – a volte ricompaiono dopo alcuni minuti, altre volte si disperdono per sempre – lo spazio della scena si fa sognante e sognato. «Dea dei pulviscoli» – dice a un tratto la voce. L’opacità è un principio di nascondimento: ognuna di queste particelle sospese nell’aria trattiene un ricordo, una dedica, un segreto evanescente, che si rivela nel suo essere per-niente-eterno. La ricerca drammaturgica sulla meravigliosa labilità della memoria, sviluppata con Giada Cipollone, si ispira a Cose di fantasmi: haunting e immaginazione sociologica di Avery Gordon (2022). La sociologa americana introduce l’hauntology come dispositivo d’interpretazione sociale che, attraverso una metodologia basata sugli affetti, accorcia la distanza tra oggetto e soggetto di analisi. In Haunted i fantasmi assumono le sembianze di voci materne un po’ sbiadite, canti sussurrati felici e malinconici, risa di bambine che corrono nei boschi. A questi spettri provenienti da una dimensione risucchiata dal tempo, Gaia Ginevra Giorgi concede un’ultima possibilità di apparizione. «La nostalgia è un meccanismo progettuale» – sussurra ancora la voce. Indagando il confine tra performance sonora e pratiche di ascolto collettivo, Haunted si chiude con la proiezione sfumata di un filmino di famiglia. Ritrae quello che sembra l’ultimo gioco di una bambina felice: nell’istante in cui la giostrina smetterà di girare, la bambina smetterà di essere bambina e felice? La simbologia ricorsiva della giostra che gira fa tornare alla mente le parole di Derrida, che individuava nella ripetizione la questione del fantasma. «Ripetizione e prima volta, ma anche ripetizione e ultima volta, poiché la singolarità di ogni prima volta fa di essa anche un’ultima volta. Ogni volta è l’evento stesso, una prima volta è un’ultima volta. Completamente altro. Messa in scena per la fine della storia.»

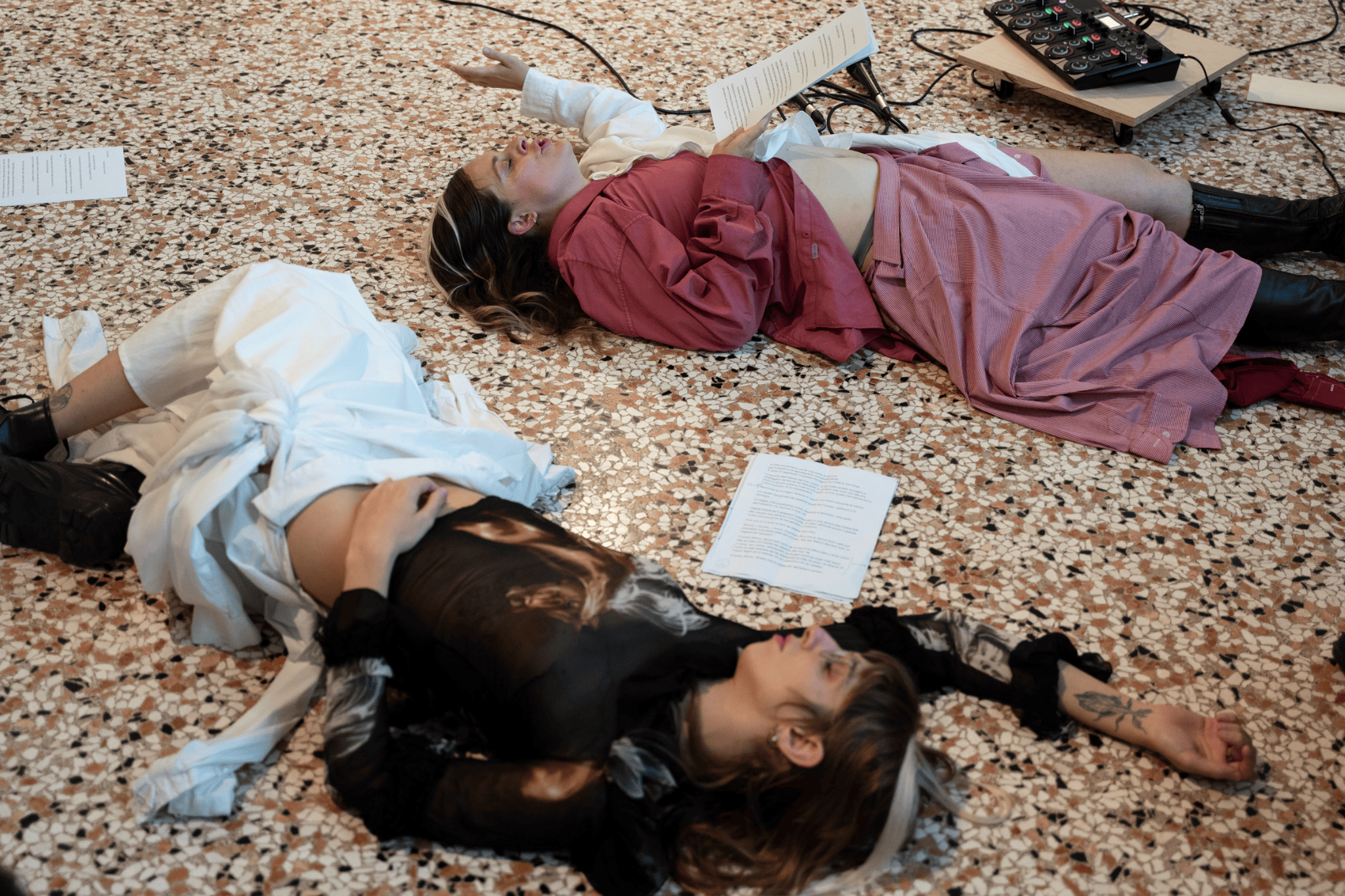

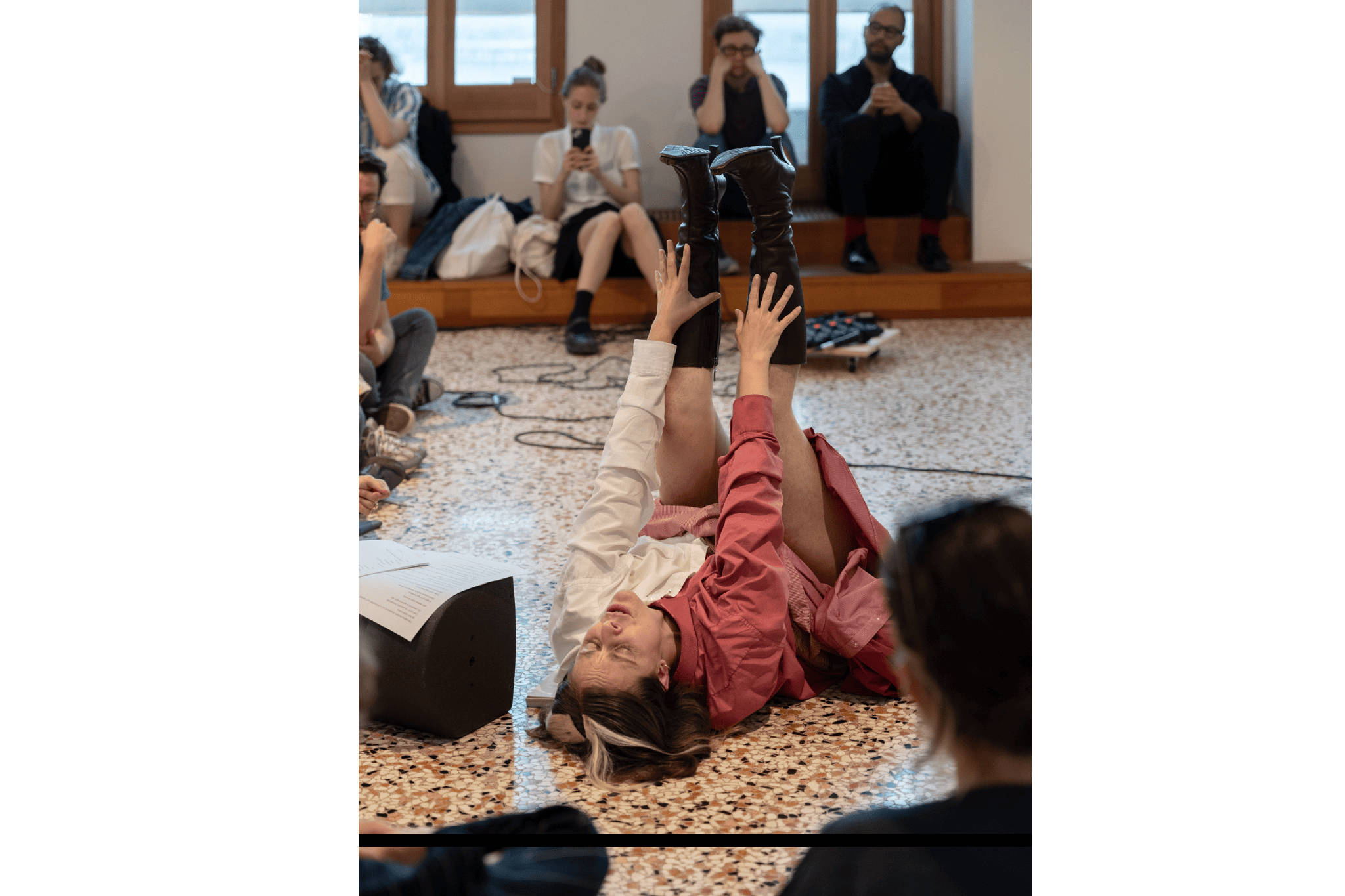

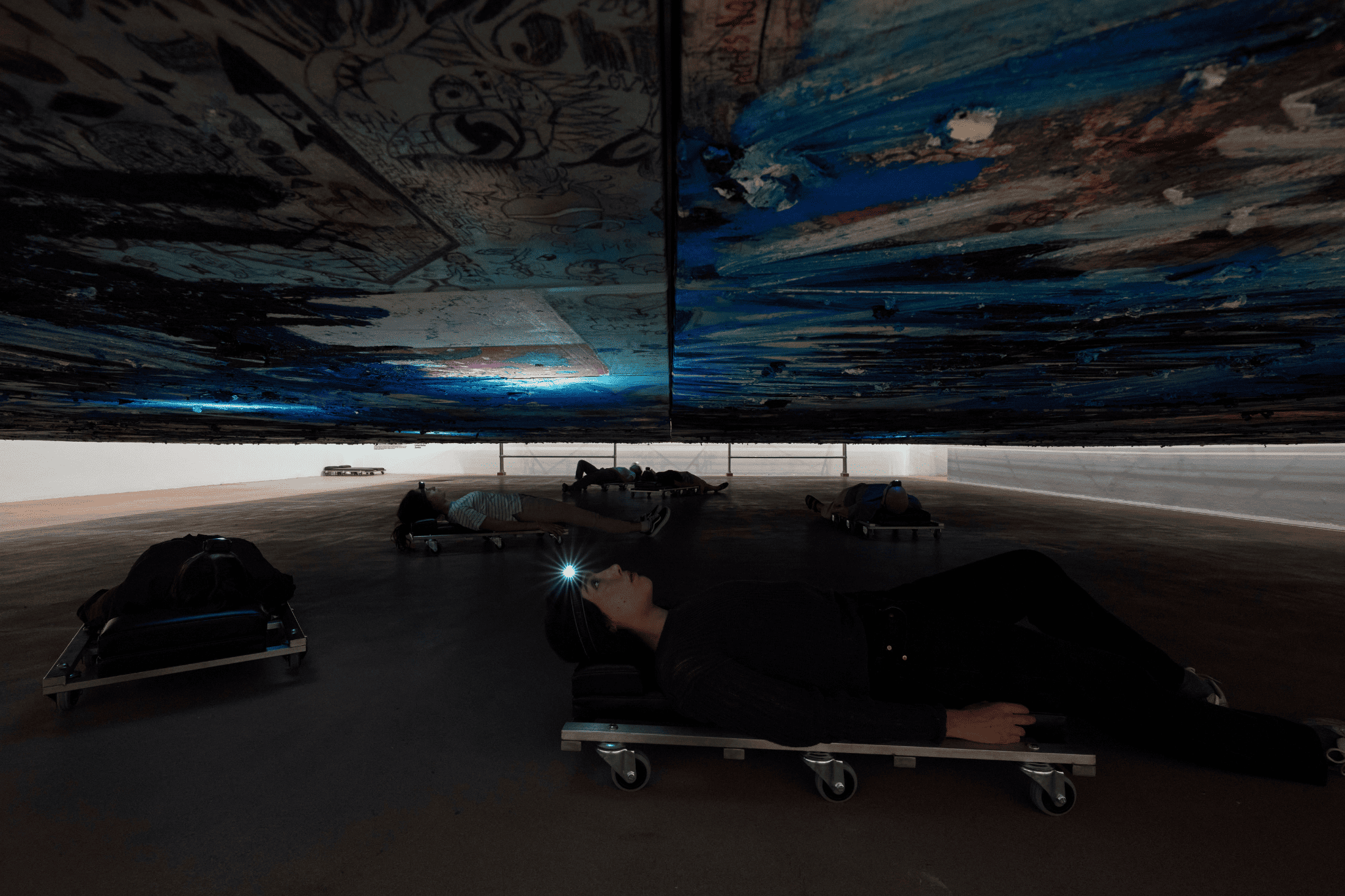

I fantasmi si attorcigliano, entrano ed escono dai corpi, poi il contagio si diffonde. Presentata all’interno del programma di “Il fantasma di Pepper”, Chantal. Il corpo è un testo che desidera prospettiva (2025) di e con Sandra Cane e Veza Fernandez rivela la natura epidermica ed epidemica dell’hauntology, trasmette l’infestazione ai corpi. Nella forma immaginaria di onde e di schiuma, le parole fluiscono da un corpo all’altro, cambiano lingua, si trasformano in sostanza invisibile – pulviscolo – che si stacca dalle viscere e rivela solo l’interno delle cose. Sdraiata al centro della sala, Veza Fernandez chiede al pubblico di stringersi: i corpi si devono toccare. Inizia così la danza anatomica di questa Venere lesbica e mutaforme. La sua è una voce che tocca la pelle e muove l’aria. Quando appare Sandra Cane, la poesia si trasforma in manifesto. Questi fantasmi hanno la stessa viscosità del sangue che bolle, scalpitano e si avvinghiano ai corpi.

Brandelli di parole abbandonate sul pavimento si insinuano tra i punti di sutura di un corpo non-umano. «C’è voluta la dissezione di almeno 200 cadaveri perchè tu potessi plasmarmi alla perfezione. E sono ancora qui, distes* in questa laguna veneziana. Così immobile. Rimango».