Sorpresa. Spaesamento. Rischio. Le immagini dell’installazione Chizhevsky Lessons (2007) di Micol Assaël alla Kunsthalle di Basilea — una serie di piastre di rame sospese a mezz’aria dall’aspetto inoffensivo — non lasciano intuire nulla di quanto attende lo spettatore: un potente campo elettrostatico che satura l’ambiente e attraversa il corpo producendo effetti bizzarri e impressionanti come scintille, capelli e abiti “elettrizzati”. La sola maniera di “vedere” davvero, ci dice l’artista, è fare l’esperienza diretta, entrare in relazione con lo spazio fenomenologico, sperimentare su se stessi il corto circuito tra pensiero, percezione e azione. Spesso basati su tecnologie obsolete e teorie eterodosse — in questo caso gli studi sulla relazione tra attività solare e psiche umana del visionario scienziato sovietico Aleksandr Chizhevskij —, pressoché tutti i dispositivi della Assaël, dalla cella frigorifera di Vorkuta (2001) a Fomuška (2009), una “macchina per i fulmini” attualmente esposta al Fridericianum di Kassel, possono essere visti in effetti come mezzi per trasformare lo spettatore nel terminale di un “circuito” che cattura e dissipa energia, meccanismi in cui si allude a un più profondo annullamento della differenza psichica e soggettiva, a una condizione umana minacciata dall’entropia, pessimisticamente ridotta a un’esistenza di puro “sentire”.

Esiste in tutti questi lavori, come sottolineato da Adam Szymczyk, un doppio riferimento, da un lato alle esperienze postminimaliste degli anni Sessanta/Settanta e dall’altro alle più recenti pratiche “relazionali”, due radici unificate e trasformate nel sintomatico coinvolgimento dello spettatore in una situazione di pericolo, di esposizione reale all’angoscia. Ma quella di Micol Assaël è una forma di rilettura a ritroso, una reinterpretazione eretica, un tradimento in un certo senso, dei compiti simbolici — aprire spazio, liberare energia, riconnettere macro e microcosmo — che l’Arte Povera e la process art ponevano alla base della loro visione, come pure una divergenza rispetto all’orizzonte decostruttivo dell’estetica relazionale. In altre parole, la relazione tra il riferimento e la sua eredità va pensata in contrasto con l’idea storicista di decorso, di influenza, e definitivamente sottratta alla modernista “tradizione del nuovo”. Ciò che emerge è piuttosto un andamento discontinuo, fatto di sopravvivenze e di ritorni, secondo un modello di interpretazione proposto da Hal Foster in The Return of the Real (Il ritorno del reale) e che dal rapporto avanguardia/neoavanguardia, per il quale è stato originariamente pensato, può essere esteso a fenomeni interni alla postmodernità come quelli che stiamo trattando. Si tratta di un processo di reinterpretazione per via allegorica che riconfigura in modo permanente storia e attualità, e in cui le opere d’arte, come ci ricorda Georges Didi-Huberman, appaiono nel “vortice” creato da due correnti contrapposte (dal passato al presente e dal presente verso il passato), come “profezie” che si rivelano tali solo se avveratesi nella loro posteriorità.

La vertigine utopica, l’espansione energetica e temporale dell’Arte Povera sono attraversate in obliquo, après coup, anche da altri artisti italiani della generazione più recente per mezzo di procedimenti e dispositivi che rileggono in modo “anacronico e distopico” le opere dei protagonisti di quella stagione, sottraendole a una griglia interpretativa ormai sclerotizzata per reiniettarvi un’eretica e più che mai attuale “vitalità del negativo”. Nel lavoro di Francesco Gennari, per esempio, ogni processo sembra essere giunto al suo stadio terminale, ogni energia dissipata, ogni segno di vita rappreso nella forma ossificata di un reticolo cristallino. Combinando materiali incoerenti (farina, cacao in polvere, insetti vivi e morti) con marmo, vetro, legno, fossili, Gennari rovescia la mitologia demiurgica dell’artista d’avanguardia nel suo opposto funebre e ossessivo, con un gesto che appare anche un’ambivalente rivendicazione postuma dell’opera di Gino De Dominicis. L’aspirazione all’assoluto e all’immortalità viene così evocata e ironicamente frustrata nella sua opera attraverso una singolare “materia” metaforica, il gin, liquido inebriante e “spirito” al tempo stesso, garanzia di elevazione e di sicura caduta, in cui l’artista si immerge “avendo se stesso come unico punto di riferimento”.

La possibilità di una rigenerazione dell’arte dopo il tramonto della mitologia romanticomoderna è la questione di fondo anche del lavoro di Gianni Caravaggio, che prende le mosse dalla scultura post minimalista (il riferimento a Luciano Fabro è in questo senso obbligato) distaccandosi tuttavia dalla sua dimensione più linguistica e ideologica; il risultato sono opere inclassificabili, segnate da una sorta di raggelata sensualità, da incestuose relazioni tra materiali — da quelli più “alti” (marmo, bronzo), a sostanze insolite come cioccolato, legumi, polveri e fluidi di varia natura — e forme (solidi geometrici, agglomerati complessi, ecc). Sono esattamente le proprietà allusive di queste combinazioni, le loro inedite possibilità metaforiche (dal particolare accento “cosmicomico”), alla base di opere di cui lo spettatore è chiamato a verificare caratteri e relazioni interne, come è accaduto nella sua recente mostra “Scenario”. L’esigenza, e la scommessa, di Caravaggio è fare radicalmente i conti con il paradosso che si apre tra l’impossibilità di ogni discorso sull’origine (dell’opera e del mondo) e una volontà creativa che torna ad affermare, against all odds, il suo tirannico diritto all’azione.

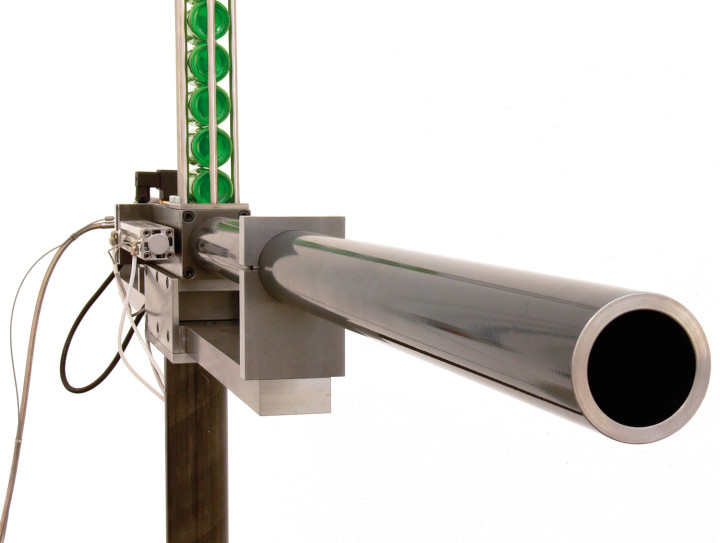

Per Arcangelo Sassolino l’operazione artistica coincide invece con una presa di possesso dello spazio, con una dimostrazione di forza in cui i mezzi tecnici sono spie di una fondamentale ambivalenza sadomasochistica. Le sue installazioni, come l’imponente Afasia (2008), hanno l’aspetto di complessi e minacciosi “macchinismi di precisione” impegnati nel compito derisorio di andare perpetuamente e ciecamente a bersaglio, chiusi nel circolo vizioso della loro lubrificata efficienza. Altre operazioni vedono Sassolino aggredire lo spazio architettonico, come accade per esempio in Rimozione (2004), dove un’ampia sezione di pavimento e del sottostante massetto di cemento è tagliata e sollevata, rilevando la terra battuta al di sotto. A differenza delle ricerche site-specific (da Smithson, Matta-Clark, Burden in avanti) in cui il “taglio”, l’accumulazione, l’applicazione di forze, erano mezzi per intensificare la circolazione di energia e innescare metaforici processi di trasformazione, nel lavoro di Sassolino è assente l’altrove, la dimensione originaria o esplosivamente dialettica che quelle esperienze puntavano a mettere in luce: qui il suolo denudato non è la superficie della terra ma il ground zero di un presente assoluto, sterile, senza sviluppo. Un’altra macchina celibe, un sinistro congegno con cilindro e stantuffo, schianta un blocco di legno (Senza Titolo, 2007-08), in una sintesi perfetta di questa strategia: tenendo stretta la sua vittima, il meccanismo coniuga in modo schizofrenico energia e dispendio improduttivo, lavoro e annientamento.

In modi diversi, questi quattro artisti ci mostrano una possibilità per l’epoca contemporanea: fare i conti in termini allegorici con la chiusura dell’orizzonte utopico e l’esaurirsi dei suoi paradigmi temporali, percettivi e politici, con lo sciogliersi del legame tra opera e trasformazione del mondo che le correnti processuali e l’Arte Povera (cfr. “Politica dell’Arte Povera”, Flash Art Italia n° 275) avevano posto al centro del lavoro di creazione, ripensandone l’esigenza di risignificazione all’interno della condizione postuma propria dell’arte ai nostri giorni. Proprio perché ratifica il distacco, l’allegoria diventa così lo strumento essenziale per riaprire i potenziali inesplorati, per rendere di nuovo percorribile un intero spazio di esperienza, convertendo l’eredità in materiale di costruzione poetica. Rimettendo in gioco l’eredità delle esperienze postminimaliste gli artisti ci invitano così non solo a rileggerne contropelo le vicende, a riattraversare l’orizzonte della loro obsolescenza, ma anche ad assumerci il rischio di lanciare nello spazio indifferenziato del presente l’ipotesi di una sua diversa visibilità.