Nel 1975 sulla rivista Screen la critica cinematografica e regista Laura Mulvey pubblica il saggio Visual Pleasure and Narrative Cinema. È in questo testo che compare per la prima volta il termine “male-gaze”. Inserendosi nel contesto della Feminist Film Theory angloamericana degli anni settanta, Mulvey conduce una riflessione sul piacere, sulle modalità attraverso cui il piacere passa attraverso e si incolla ai corpi delle donne, arrivando alla definizione di un paradigma in cui all’uomo è consegnato un ruolo attivo e alla donna invece spetta una postura passiva. Come se i nostri corpi fossero superfici lucidissime che generano incantamento eteronormativo. Il testo, immediatamente contestato dalle teoriche che si occupavano di Woman Studies, avvia un dibattito in cui – circa dieci anni più tardi – si inserisce anche Teresa De Lauretis. Nell’articolo del 1984, Alice doesn’t: feminism, semiotics, cinema, la sociologa rielabora la teoria di Mulvey da una prospettiva femminista, proponendo l’introduzione della categoria di “female gaze”: un dispositivo percettivo che crea nuove forme di soggettività e libera i corpi delle donne dal vincolo della contemplazione.

Sono passati oltre quarant’anni. Il regime di contemplazione rivolto a corpi riconoscibili come femminili si è fatto più opaco. Lo sguardo maschile ancora più subdolo. Si radica in questo campo minato di occhiate la ricerca artistica di Elena Antoniou, coreografa e performer di origine cipriota. Recentemente presentata all’interno della programmazione di Short Theatre a Roma e di Gender Bender a Bologna, Landscape è una cerimonia anti-contemplativa, un tentativo escatologico per emanciparsi dalle economie patriarcali del desiderio e del significato. Per quaranta minuti Antoniou si muove intrecciando pose plastiche e movimenti sensuali: si tratta di una sensualità intesa in senso etimologico, come capacità di sentire e immaginare il mondo attraverso i sensi. Il palco, estendendosi sopra una parte della platea, determina la prospettiva spettatoriale: per vederle gli occhi dobbiamo inclinare la testa indietro. È un gesto inconsueto, che provoca dolore e fastidio, indolenzimento. Che mette a disagio, soprattutto gli uomini etero cis. La tutina nera di lycra lucidissima rafforza questa sensazione.

Si delinea così la struttura vettoriale dell’ammirazione: gerarchica, dal basso verso l’alto. Landscape sembra una messa in scena del piacere di un corpo di farsi ammirare da altri come un oggetto erotico, quello che Mulvey aveva definito “scopophilic istinct”. E tuttavia, proprio perché questa dinamica è attivata da una donna, il dispositivo si incrina e si rovescia: l’atto di esporsi diventa un gesto di agency e la direzione dello sguardo, anziché confermare l’asimmetria, ne rivela la problematicità.

Nota semantica: se osservare definisce un’azione che implica un’analisi accurata con l’obiettivo di rilevare considerazioni di varia natura sull’oggetto o persona verso cui è indirizzato lo sguardo (e quindi ha una componente concettuale), per restituire la sostanza di Landscape è più adeguato riferirsi all’atto del guardare, che rivela invece una natura più fisica, legata alla materialità del gesto. Così la danza di Antoniou si fa materializzazione dell’energia prodotta dal suo corpo, dalla tensione che si instaura con i corpi degli spettatori. È il luogo dello sguardo a svelare i significati stratificati della performance: per questa ragione è imprescindibile che la visione sia a 360 gradi e che il pubblico possa disporsi tutt’intorno alla pedana. Spettatori e spettatrici sono invitate a spostarsi, assecondando le tensioni che si manifestano sui corpi come impercettibili contrazioni muscolari involontarie, piccoli brividi o palpitazioni. Nell’istante in cui si attiva questa danza imprevista, non coreografata, chiunque partecipi alla performance si emancipa dal proprio ruolo contemplativo facendosi testimonianza incarnata dell’evento. Riprendendo le parole del teorico della danza André Lepecki, Landscape può essere letta come una performance in cui si manifesta il legame tra incorporazione ed escorporazione (Il corpo come archivio, 2010). Tra ciò che il corpo trattiene come traccia e ciò che abbandona nello spazio come gesto.

Da una prospettiva femminista, Elizabeth Grosz definisce il desiderio come strumento di autoaffermazione corporea e di resistenza capace di generare linee di fuga rispetto regimi normativi che regolano l’ordine sessuale e simbolico (Space, Time, and Perversion, 1995). È in questa cornice teorica che si colloca la coreografia di Antoniou che, come la stessa scrive nel testo di presentazione, appare superficialmente sessuale ma in realtà vuole veicolare istanze politiche. La congiunzione avversativa è fuorviante. Scrive McKenzie Wark, il sesso è sempre un campo di forze in cui si giocano potere, rappresentazione e possibilità di autodeterminazione (Raving, 2023).

La performance si conclude quando Antoniou, battendo ripetutamente il tacco sul palco, invita gli spettatori a uscire: un gesto impositivo che ridefinisce la temporalità dell’opera e i codici della sua fruizione. Fino alla fine, Landscape gioca sui registri della contemplazione e poi la spezza, la interrompe, la nega.

Le riflessioni, i temi e le sensazioni che affiorano da Landscape richiamano il lavoro di un’altra coreografa e performer cipriota, Maria Hassabi, un’artista che ha contribuito a ridefinire lo statuto della performance, interrogandosi a lungo sulle possibilità di fruizione e sulle modalità di relazione con i pubblici. In Solo Show (2009), uno dei primi progetti incentrati su queste questioni, Hassabi replica e incarna una collezione iconica di rappresentazioni del corpo femminile nella storia dell’arte e nella cultura pop occidentale. Della sensualità originaria e l’erotismo non rimane nessuna traccia. Il suo corpo assume una materialità lapidea – sembra una statua. Un manufatto da ammirare.

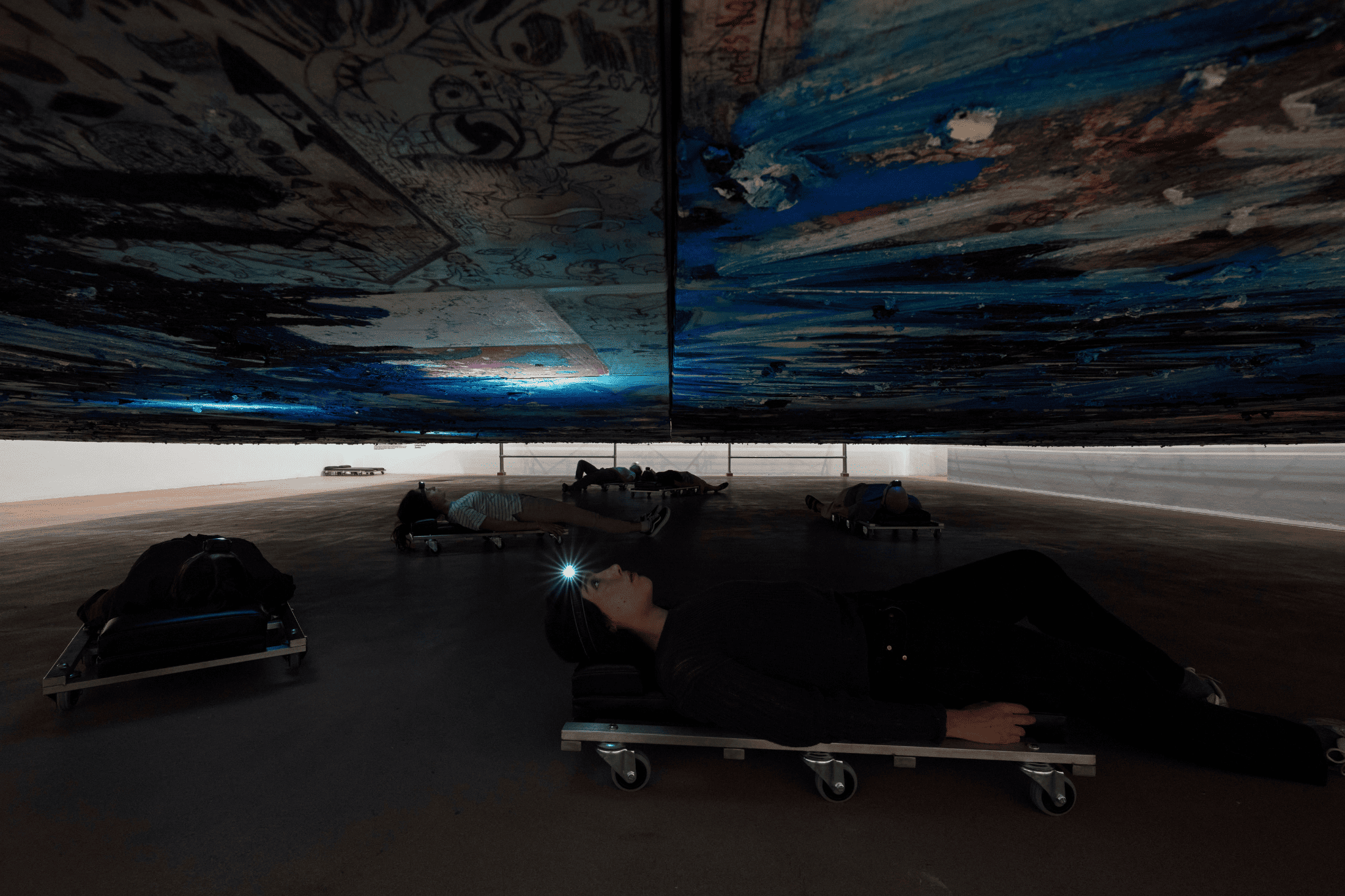

Da almeno quindici anni, tutti i lavori di Hassabi rielaborano i codici della contemplazione o, come suggerisce Teresa Macrì nella recente pubblicazione Stato di incanto. Danza, non-danza, post-danza e performance art (2025), della “sculturizzazione” del corpo performativo. La complessità stratificata del suo lavoro – di cui resta traccia per esempio in White Out, una performance presentata alla Fondazione Merz di Torino durante l’ultima edizione del Festival delle Colline Torinesi – ha orientato l’attenzione di critici e studiosi — da Claire Bishop in avanti — soprattutto sulla spettatorialità, relegando in secondo piano la matrice femminista a cui l’artista fa ricorsivamente riferimento.

Che cosa significa contemplare un corpo che si offre come scultura e, al tempo stesso, sfugge alla logica dell’oggettificazione? In che modo la lentezza estrema del movimento ridefinisce la dinamica del desiderio? E, soprattutto, cosa accade quando un corpo femminile assume il potere di decidere come, quando e quanto a lungo può essere guardato? È in questa prospettiva che la fenomenologia femminista delineata da Sara Ahmed in Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others (2006) si rivela particolarmente significativa. Considerando lo spazio stesso come un corpo, Ahmed suggerisce che le pratiche di attraversamento, che siano volontarie o involontarie, possono essere analizzate solo alla luce delle differenze che producono il genere e la sessualità. Sulla scia di questa prospettiva, le posture inusuali che caratterizzano le performance di Hassabi innescano condizioni in cui i corpi degli spettatori sono costretti a rinegoziare le modalità tradizionali, presunte “naturali” o “normative”, di muoversi nello spazio. Ogni aspettativa spettatoriale si dissolve, lasciando spazio all’emergere di una corporeità condivisa e un’intimità radicale.

Nell’ambito di un’indagine condivisa sui corpi, gli spazi circostanti e i regimi della percezione, Elena Antoniou e Maria Hassabi rappresentano due anime di una comune indagine sul performativo. La prima incrina la contemplazione, l’altra la esaspera fino alla scultura. Tra traiettorie disobbedienti e intimità inattese, in entrambi i casi chi guarda è invitato – inevitabilmente forzato – a emanciparsi dalla posizione passiva, facendosi a sua volta corpo della trasmissione. Alleanze improvvise danno forma costellazioni di sguardi che, sottratti al regime della cattura, si trasformano in gesti relazionali. All’interno di questo reticolato immaginario, il corpo che performa si libera dalle narrazioni che lo precedono e acquisisce la facoltà di generare senso dal proprio regime di esposizione. Così la performance si rivela come dispositivo capace di disorientare, infervorare, illuminare, sorprendere, infettare, contagiare, impressionare e corrompere i corpi.