Gabriele Francesco Sassone: La circolarità è un aspetto del tuo lavoro che mi affascina molto. Perciò ti propongo una cosa: ti va di iniziare dalla fine?

Rosa Barba: Dalla fine dell’intervista?

GFS: Sì, e dal tuo ultimo progetto, la tua prima personale pubblica in Italia (Mart di Rovereto e Fondazione Galleria Civica – Centro di Ricerca sulla contemporaneità di Trento). Qui hai dato vita a un immaginario che germoglia forse dall’elemento più intimo di un museo: l’archivio. Che valore hanno per te i documenti?

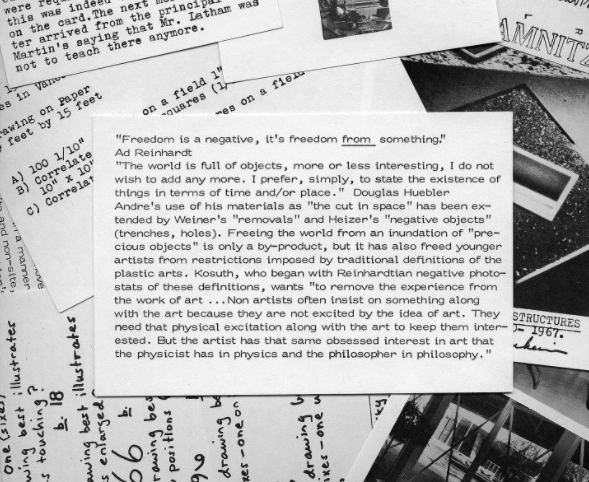

RB: I documenti per me sono la fonte primaria di materiali — un sammelsurium — un accumulo di idee non ancora completamente formulate. Lasciano spazio all’ipotesi, che per me rappresenta un ulteriore livello di narrazione e possibilità. Nel mio lavoro spesso l’ipotesi narrativa evoca dei paesaggi invisibili, paesaggi con storie nascoste e la caratteristica evocazione della narrazione cinematografica attraverso l’uso di immagini in movimento e testi proiettati.

GFS: Quindi significa creare un mondo nuovo, come fa per esempio Marco Polo nel raccontare le sue città invisibili. Realtà e documenti non sempre coincidono? Se io trasformassi un documento, forse cambierei anche la realtà…

RB: Sì, è un’idea interessante per cambiare la realtà. Ma la realtà spesso non corrisponde a questi documenti — non sono di solito molto evidenti. È pressappoco fare un tentativo di leggerli. Vedo i paesaggi che investigo come “documenti” dove ambientare le mie storie. Nei paesaggi, che hanno già delle tracce ma non una storia completamente chiara, cerco uno scenario a cui aggiungo la mia trama. I livelli di fiction possono avere differenti dimensioni: spesso il livello sonoro di un “documento” è anteposto a quello visuale. L’instabilità di queste aree, che esprimono sempre una certa atemporalità, danno spazio e libertà per possibili cambiamenti. Nuove idee possono così relazionarsi ai momenti storici e offrirti un nuovo livello di possibilità.

GFS: È questo che, secondo me, li rende speciali, fantascientifici. Ti faccio un esempio: Jules Verne creava i suoi mondi immaginari in un modo abbastanza semplice: scelto un elemento reale, ne sviluppava tutte le conseguenze — pensa che per descrivere la luna si ispirava ai resoconti di viaggio verso il Polo Nord, proprio perché erano aree senza tempo. Quando ho visto per la prima volta They Shine ho pensato a delle colonie umane su Marte…

RB: Mi interessa una sorta di atemporalità, uno stato dove il tempo non conta poi molto. In They Shine la coreografia dei pannelli non la si può vedere con i nostri occhi. Ho filmato in stop motion, con la mia telecamera, il movimento verso il sole per tutto il giorno e così è stata resa visibile una specie di balletto di sculture. La fantasia e le idee della gente che vive vicino a quel posto fluivano in un monologo interpretato da un narratore — che accompagna molti dei miei film — messo come optical sound sulla stampa. Una sorta di traduzione di idee su un altro livello temporale.

GFS: A Vassivière (2010), invece, hai creato un progetto che ha coinvolto anche lo spazio circostante al museo. Ti sei servita della luce e dell’acqua per realizzare, se mi passi il termine, una video-scultura-ambiente, tanto che il lago si è trasformato in uno schermo immenso. A Braunschweig (2011) hai installato una rete esterna di tubature in cui era percepibile il rumore della città. Come collochi l’essere umano in questa osmosi con il paesaggio? È un elemento integrato o nocivo?

RB: Mi affascinano i film come scultura e anche la Storia come scultura: ciò che trovo curioso è l’idea di questo elemento temporale di film/storia come oggetto, tipo una scultura che possiamo osservare o guardare come qualcosa di indefinito. Qualcosa riguardo cui possiamo dare un giudizio estetico piuttosto che una determinazione concettuale. Mi piacciono i pezzi che non sono entrati nella storia — tutto è storia in questo senso, tutto è stato lasciato per noi, ma ci sono questi pezzi che non sono stati ancora processati, che non sono stati rivendicati come documento storico. A Vassivière, per esempio, negli anni Cinquanta tutto un villaggio è stato sommerso al fine di creare un lago artificiale. Voci dicono che alcune persone si rifiutarono di lasciare le loro case mentre l’operazione era in atto. In seguito Aldo Rossi progettò sull’isola un centro per l’arte nella cui architettura incorporò una piccola finestra affacciata sul lago. Questa finestrella per lui incorniciava un “dipinto perfetto” e io ho voluto trasformarla in una finestra di proiezione che permetteva all’immagine bianca del film di aprirsi un varco verso il lago. Di notte la luce bianca colpiva il lago e trasformava l’intero scenario in un paesaggio tridimensionale in movimento. Quando la luce del proiettore ha incorniciato il paesaggio, mi ha fatto pensare al primo tentativo fotografico dopo la pittura di creare una rappresentazione più realistica della natura. Quando una luce cinematografica la incornicia, succede qualcosa di molto irrealistico. Siccome sono anche interessata alla frammentazione, ho messo la colonna sonora del film nel lago che muoveva la superficie dell’acqua facendo dei piccoli disegni. A Braunschweig ho installato una scultura sonora all’esterno della Kunstverein che era connessa a lavori come One Way Out. Originariamente questo lavoro era stato fatto per la Biennale di Liverpool dove il suono del Mersey Tunnel viaggiava dentro le tubature all’interno di un edificio abbandonato della città. In quel caso i tubi hanno preso una sorta di vita propria; qui invece volevo materializzare il suono compresso di una città ascoltato dal basso e tradotto in scultura.

GFS: L’uomo è forse un’interruzione del silenzio, o meglio, del suono della natura. Dunque, la vita umana è “rumore”. Come, per esempio, sostenevano i futuristi: il rumore è creazione perché in sé non esiste, ma esiste col movimento di un corpo che lo provoca.

RB: Non la vedo come un’interruzione, piuttosto come un livello sonoro supplementare. Il suono nella natura è comparabile alla voce dell’essere umano. Mi sono resa conto che la voce è il ricordo più forte che ho di una persona. Qualcosa che sopravvive a tutto, che assomiglia al suono che rimane quando anche la presenza del corpo che l’ha provocato è svanita.

GFS: Sei nata ad Agrigento, ma da molti anni vivi all’estero; vorrei fare con te una considerazione sui musei italiani. Nel 1909 Marinetti li definì dei cimiteri in cui recarsi in pellegrinaggio, come si fa “al camposanto il giorno dei morti”. Cosa vedono i tuoi occhi d’artista dopo più di cent’anni?

RB: Sono più interessata a vedere cosa puoi fare con un museo invece di valutarne l’utilità attuale. Mi piace vedere i musei come opportunità di rivelare una storia — trovare le loro differenze o mutare l’intera struttura in una macchina, per esempio. Vorrei pensarli come palcoscenici per idee dove un’altra temporalità può essere rappresentata e vissuta. Il mio desiderio è che i musei diventino organismi ancora più flessibili nei quali governo e politiche locali siano meno opprimenti, e ricerche e risultati artistici inaspettati siano benvenuti.

GFS: Se sei d’accordo, chiuderei questo piccolo cerchio parlando della prima opera di Rosa Barba…

RB: Ho iniziato a fare film a quindici anni, ma il primo lavoro, realizzato per essere un “vero” lavoro, è stato Panzano che ho cominciato nel 1998 e finito nel 2000. È stato il mio primo lavoro di tipo politico. Panzano è un piccolo paese in Toscana dove una manciata di persone viveva insieme in una sorta di casa, dopo essere stata forzatamente liberata dalle cure psichiatriche negli anni Settanta — parte di una “rivoluzione psichiatrica” che ha attraversato tutta Europa. In Italia funzionò abbastanza bene in alcuni posti, dato che i pazienti furono compassionevolmente reintrodotti alla vita normale — per esempio a Dino, uno dei protagonisti del film, fu dato un impiego in Comune e controllava anche i biglietti sui bus da Panzano a Firenze. Ciononostante erano ancora marchiati in paese come “strani”. Non c’era scampo, neanche quando Valeria (un altro soggetto del film) cambiava i suoi vestiti più di cinque volte al giorno, e veniva sempre riconosciuta. Tutti e tre i protagonisti furono messi nelle strutture psichiatriche dopo la diagnosi di “schizofrenia” basata su un disturbo minore che, nell’opinione di molta gente, era socialmente inaccettabile. Valeria, per esempio, stava soffrendo per un amore finito. La sua famiglia ritenne che il suo male fosse fuori controllo, risultato di anni di brutali trattamenti psichiatrici.

Conobbi tutti e tre quando vivevo nella zona, e li incontravo in un bar dove lavoravo a una sceneggiatura — che alla fine si dimostrò fatta apposta per loro. Diventammo lentamente amici e mi raccontarono la loro storia. Un giorno suggerii di fare un film insieme nel quale avremmo immaginato che tipo di gruppo eravamo, e nel quale avrebbero potuto liberamente scegliere il loro ruolo nella società. Quando accettarono, tornai a Colonia, dove all’epoca studiavo, noleggiai una telecamera e comprai uno stock di pellicole. Chiesi al mio amico Ulrike Molsen di unirsi al progetto, visto che vedevamo le cose allo stesso modo. Qualche settimana dopo ci trasferimmo tutti nella casa dove vivevo, vicino a Panzano. Apparteneva a una sorta di cantante pop che stava provando a registrare di giorno il suo album a Firenze, ma era felice di unirsi a noi per cena la sera. Il suo nome era Boris ed era molto ammirato da Valeria, Dino e Claudio. Qualche volta imitava Michael Jackson nella piazza principale di Panzano. Mettemmo microfoni ovunque nella casa, così da poter dimenticare eventuali problemi tecnici, e lo scoppiettare del fuoco di cui avevamo bisogno per scaldarci divenne la principale colonna sonora. Il film è difficile da descrivere, ma secondo me, quando la 16mm girava, si liberò qualcosa di enorme per Valeria, Dino e Claudio. Iniziarono a generare, nella maniera più incredibile, nuove idee su chi sarebbero potuti essere. Questa libertà si fermava quando la telecamera si fermava, e loro erano improvvisamente intrappolati in una società in cui avvertivano la loro “inutilità”. Il film diventò una tappa significativa per tutti i miei progetti successivi: vedere i paesaggi interiori ed esteriori che consideravo come documenti viventi, o archivi viventi che potevano essere inscenati in modi nuovi. I luoghi, come le loro storie, hanno valori propri all’interno di livelli differenti. È come ascoltare una voce da una minuscola parte di società che è costantemente autoricostruita anche dal chiedere allo spettatore di prendere sempre una nuova posizione. Il cambiamento è la possibilità.