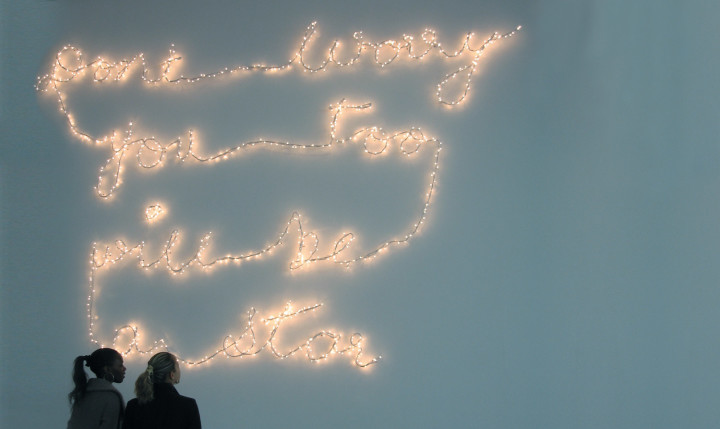

Un gioco di fantasmi sulla parete, un suono di campane, cammino oltrepassando il muro e ritrovo la mia stessa ombra che fa parte della trama narrativa dell’opera di Shilpa Gupta presentata alla Biennale di Lione di quest’anno. Rimango in piedi attonito, circondato dagli altri visitatori che non riescono a superare lo shock di diventare parte attiva di un gioco digitale in diretta fatto di paesaggi simulati e giochi di ombre. Sono un partecipante fortuito, catturato da una telecamera in diretta che interagisce con le sagome delle ombre che emergono dalla videoproiezione.

Descrivendo il senso di smarrimento che il visitatore ignaro potrebbe provare in una situazione del genere, Shilpa dice: “Io sono parte dell’ombra! Ma nessuno mi ha chiesto il permesso, sono nata in essa? Sono nata nel mio paese, nella mia società, in una religione?… Ma posso uscirne…”. Con il suo lavoro, Shilpa Gupta trascende le implicazioni negative del nazionalismo, del fanatismo e del fondamentalismo religioso, conquistando l’attenzione del visitatore attraverso una molteplicità di tecniche: siti Internet, interfacce touch-screen e proiezioni di dati interattivi.

Ho incontrato per la prima volta Shilpa Gupta verso la metà degli anni Novanta, quando aveva appena completato il suo corso di laurea in Belle Arti presso la Sir JJ School of Art di Mumbai. Formatasi come scultrice, ha iniziato molto presto a lavorare utilizzando un ampio ventaglio di nuovi media, relazionandosi con il mondo politico e culturale circostante. Da allora la sua pratica artistica ha assunto svariate forme: siti Internet religiosi, un negozio specializzato nella vendita di reni da asporto, la distribuzione di finte bottiglie di sangue ai pendolari sui treni locali di Mumbai. L’artista stessa ha cambiato ruolo nelle sue videoinstallazioni, da uno spettacolo di marionette in marcia militare a un pellegrinaggio di devoti diretti verso i principali siti religiosi indiani.

Suman Gopinath: Iniziamo con Untitled (2004), la videoinstallazione che hai presentato alla Biennale di Lione. Hai sempre utilizzato Internet e altri tipi di software nel tuo lavoro, ma quest’opera in particolare ha rappresentato anche per te stessa uno straordinario salto in avanti nell’uso della tecnologia. È così?

Shilpa Gupta: Sono sempre stata interessata al ruolo e alla funzione dell’arte, e di conseguenza al suo rapporto con lo spettatore. Entrando in questa videoinstallazione interattiva a dimensioni reali, lo spettatore diventa parte di essa tramite la sua ombra generata da una tecnologia che la cattura dal vivo e la rende parte integrante della narrazione. Questa interrelazione tra opera, spettatore e spazio sociale condiviso, che genera così un circolo infinito, è quanto mi ha suggerito lo spostamento verso questa serie di videoproiezioni. Oltre a ciò, la tecnologia impiegata consente anche una riflessione sulla sua stessa natura, in quanto tecnologia digitale, che permette allo spettatore di accedere a informazioni che non sarebbero disponibili altrimenti, specialmente in un’epoca in cui le vecchie gerarchie sono quotidianamente messe in discussione e rimpiazzate dal dominio dei media. Questo potrebbe anche essere un gioco mentale a livello inconscio, o nei dislivelli tra le geografie apparentemente collassate in un mondo che si sta rapidamente globalizzando. Tutte ragioni, queste, che hanno contribuito alla realizzazione della terza di queste proiezioni interattive.

SG: “Lo spettatore che entra in relazione con una delle tue opere è invitato a seguire un protocollo, una sequenza di passi attraverso i quali, presumibilmente, il significato dell’opera dovrebbe rivelarsi”. Ma, come nota la critica indiana Nancy Adajania, “al contrario, lo spettatore che fa ogni cosa correttamente seguendo il protocollo, affronta un sorprendente susseguirsi di eventi per poi trovarsi di fronte a un’aporia, oppure viene lasciato a riflettere su un’ambiguità o rimane impantanato in un dilemma”. Sei d’accordo? Magari potresti rispondere portando una tua opera come esempio.

SGU: Beh, sì. Una situazione di questo tipo è uno strumento che ho utilizzato nel corso degli ultimi dieci anni, ad esempio quando ho posizionato un contatore in una galleria da cui vendere pacchi di memoria. Il visitatore è attirato dalle possibilità, e una volta che ha l’oggetto nelle sue mani, viene lasciato a chiedersi quale sia il suo scopo, voluto o “reale”. Quando si considera il passato e il presente della mia pratica artistica, risulta evidente quanto essa sia diventata uno strumento, anche se inconsciamente. Questo probabilmente deriva dall’essere diventati involontariamente parte della serie di eventi nel più ampio spazio sociale e politico. In questo spazio, le compagnie e i gruppi dominanti ci sottopongono una serie di codici di comportamento che a loro volta forniscono loro la capacità di addomesticare le masse. Questo porta al consenso prefabbricato, che può avere pericolose implicazioni in una democrazia.

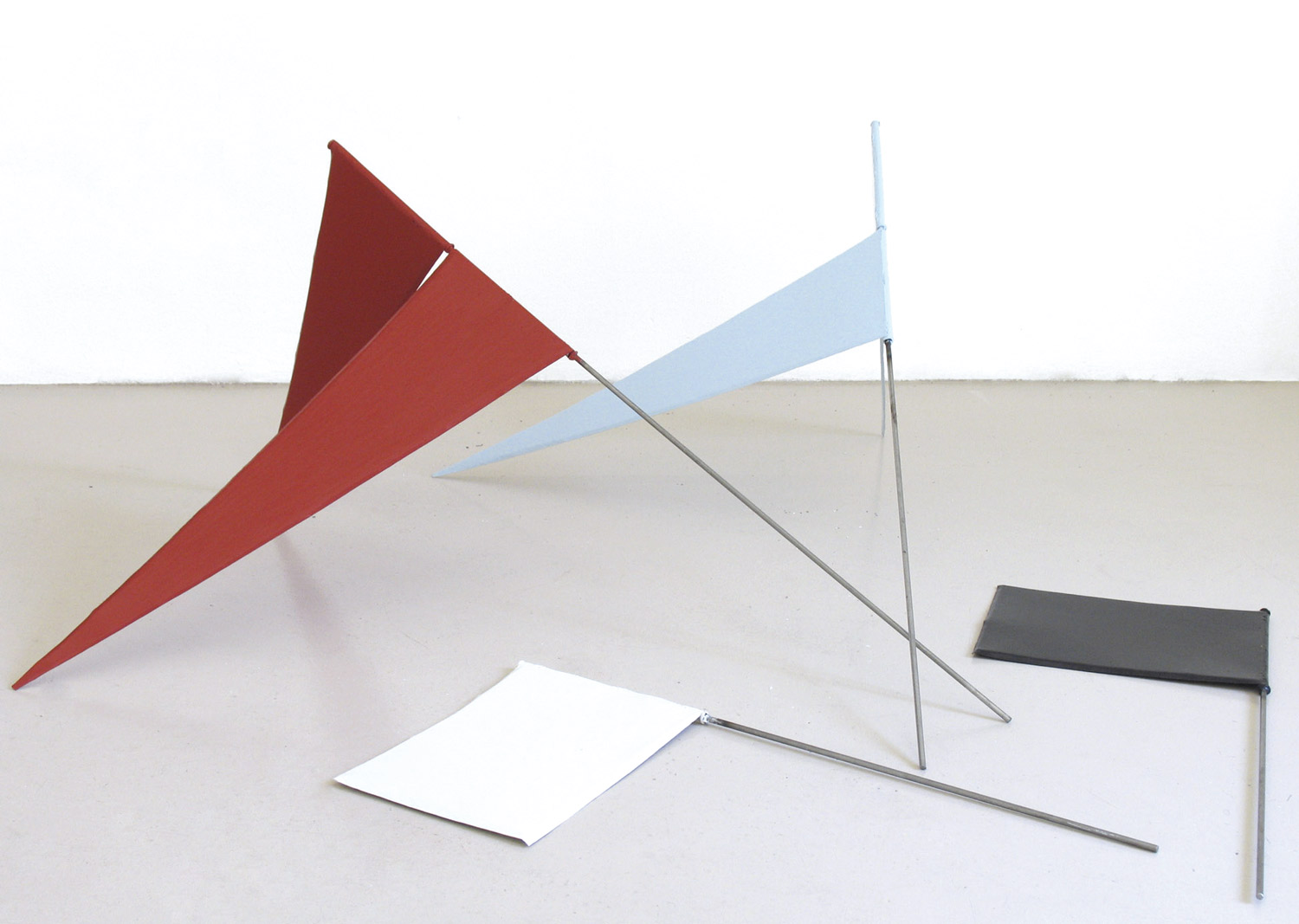

SG: There Is No Border Here (2005-2006) e “There Is No Explosive In This” (2007) sono i titoli delle tue due opere più recenti. Quali sono le preoccupazioni ad esse sottese?

SGU: Molte delle mie prime opere sono senza titolo e vengono identificate dal testo stampato su di esse. Le problematiche trattate rimangono le stesse, come in Blame (2002-2004), in cui ai visitatori veniva chiesto di separare bottiglie di sangue in base alla razza e alla religione. There Is No Border Here è una serie di rotoli di nastro adesivo, prodotti e distribuiti alle persone, che interpretano l’impossibilità di creare differenze geografiche di fronte a profondi legami culturali o umani. Questo viene ancora investito di un’utopia: un mondo in cui le persone non vengano violentate, sequestrate o brutalmente uccise nel nome della nazionalità, della razza e della religione. Questa stessa utopia viene rovesciata in “There Is No Explosive In This”, in cui una verità essenziale genera sospetto — i visitatori erano invitati a prendere delle valigie con stampata sopra la scritta “There Is No Explosive In This” (“Non c’è esplosivo qui dentro”). Ciò che i due lavori hanno in comune, e che attraversa anche tutta la mia produzione artistica, è la veduta alternata a mo’ di zoom. Quando ad esempio la telecamera zooma nel dettaglio — che sia un pezzo di terra o di pelle — sfuma tutte le differenze e così “non ci sono confini”, e quindi “non ci sono esplosivi”!

SG: Parli spesso di “politica del caso” riguardo alla scelta dei mezzi che utilizzi nel tuo lavoro. Ce ne puoi parlare?

SGU: Che si tratti di un DVD, delle bottiglie in Blame, del nastro in There Is No Border o di fotografie digitali, non esiste un originale, i lavori possono essere riprodotti in massa ed essere facilmente distribuiti e condivisi. Questo è essenziale, ed è una realtà politica centrale del mezzo, da cui le nozioni di codificazione dell’arte vengono messe in discussione. Qui, piuttosto, i mezzi vengono facilmente trasferiti o resi disponibili su Internet. Sono le opere stesse a richiedere ambienti pubblici, soprattutto spazi in istituzioni e musei, piuttosto che in luoghi esclusivi. La struttura stessa dell’opera obbliga il produttore a condividerla essenzialmente come “esperienza” piuttosto che trattarla come una merce. Tutti questi aspetti sono senza dubbio delle mancanze per il mezzo di cui le opere si avvalgono.

SG: Molti tuoi lavori sono interattivi e basati sul web. Come influisce sul tuo lavoro il riscontro che ottieni?

SGU: Realizzare un’opera interattiva è sempre un processo di apprendimento stimolante. I risultati diventano residui e vengono incorporati nei progetti futuri.

SG: Hai lavorato come artista e come curatrice in parecchi progetti — il più recente dei quali è quello di curare una sezione della rivista Time Out di Mumbai. Ci puoi dire qualcosa di più a questo riguardo? Sei un’artista e, ora, anche una curatrice. Come questi due ruoli interagiscono l’uno con l’altro?

SGU: Non mi considero una curatrice, piuttosto una moderatrice, specialmente nella posizione di un’artista che opera in uno spazio in cui ci sono poche opportunità di condividere il lavoro con il pubblico. Così, invece di aspettare qualcuno che arrivi e che dia sempre la colpa al sistema, preferisco lavorare a progetti come “Time Out”, “Video Art Road Show” o “Aar Paar” (che è iniziato nel 2000), per il quale si chiede agli artisti partecipanti di realizzare lavori che vengono pubblicati sulle riviste o distribuiti per le strade. Sono anche interessata al modo in cui gli artisti utilizzano il linguaggio nella sfera pubblica rispetto allo spazio di una galleria. Penso che questa differenza sia lo specchio della traiettoria in continuo mutamento che l’arte sta seguendo nel corso degli anni.