“Ripetere” non significa “ritornare”. E la “ripetizione”, come messa in atto del passato e come strumento che modella il tempo, è al centro di molte delle strategie artistiche emerse negli ultimi anni. Tutta una nuova generazione di artisti è tesa oggi a registrare una sorta di frattura della Storia, la sua discontinuità temporale: il paesaggio sociale mutato, la perdita di un immaginario politico, il progetto incompiuto, il trauma mai risarcito. I fantasmi di un passato rimosso, o ritenuto concluso, riemergono con forza nel presente — in un “qui e ora” determinato — aggredendo le sicurezze della realtà attuale.

Nella prima parte di questo testo1, avevamo utilizzato il concetto di “ripetizione” come azione decisiva per una riflessione sulla scena degli urban performers in America Latina, e non solo. In quel caso, teatro di strada, marce sonore, escraches, azioni rituali e cerimonie singolari coniugavano memoria collettiva e spazio pubblico mettendo in scena, ogni volta, una sorta di denuncia sociale e di “giustizia diretta”. Per fare solo qualche nome, Santiago Sierra, Francis Alÿs, Grupo de Arte Callejero, Aníbal López e Regina José Galindo da anni perseverano nel trasformare lo spazio urbano in un campo performativo lasciando affiorare le identità invisibili del visibile e dando voce a ciò che è risaputo ma viene taciuto.

Nel caso in questione, si tratta invece di mettere a fuoco un’attitudine da archeologi, all’opera tra le rovine dell’utopia, che scavano nell’inconscio sociale collettivo strati di immagini anonime, documenti fotografici ufficiali, sequenze di film perduti. I protagonisti del fenomeno — su cui hanno cercato di catalizzare l’attenzione mostre recenti come “Interrupted Histories” (Lubiana 2006), “Anachronism” (Bruxelles 2007) o “Ground Lost” (Graz 2007) — sono attivi soprattutto all’interno della scena artistica dei Paesi dell’ex blocco socialista a partire dal momento in cui, con la progressiva integrazione europea, l’era sovietica è diventata un’amnesia storica.

Esploratori della memoria e pionieri del passato, archivisti underground e archeologi visionari, questi artisti registrano i passaggi del tempo e lavorano sull’idea di “distanza”. Immagini found footage ma reinquadrate, ricolorate, rifilmate, copiate; fotografie decontestualizzate e rimontate; tracce audiovisive tratte da fonti pubbliche e private; situazioni ed eventi ripetuti sono al centro della loro produzione. Tutti materiali, cioè, già esibiti nel passato ma, ogni volta, ripresentati dagli artisti contemporanei come qualcosa di unico. Attraverso molteplici registri visivi e differenti media, le loro strategie sono sempre, oltre che una tecnica compositiva, una sorta di intervento politico, nella volontà comune di decostruzione delle coordinate della realtà, di apertura di una molteplicità di punti di vista sul passato e di riattivazione della Storia. La loro è una ricerca all’interno di quello spazio compreso tra l’imperscrutabilità della Storia e la reale — e ancora viva — opportunità di un progetto di emancipazione sociale.

L’idea della “ripetizione” è ciò che accomuna queste strategie artistiche, ma nell’accezione di Kierkegaard, Nietzsche e Deleuze — per cui ripetere non significa ripresentare la stessa cosa due volte o ritornare al passato semplicemente così come è stato. Il tempo, che è irreversibile per definizione, in questi artisti sembra divenire addirittura un elemento negoziabile. Si tratta di proiettare la possibilità in ciò che è impossibile, perché ormai trascorso o già stato. In un tempo così concepito, secondo Giorgio Agamben, niente è compiuto definitivamente ma ogni cosa può ancora accadere in ogni istante, qui e ora. La posta in gioco non è tanto quella di redimere ciò che è passato ma quella, come ha scritto Slavoj ÎiÏek, di salvare i tentativi mancati della Storia, le sue possibilità perdute.

Il tempo e il suo doppio

Un video del 2005 di Chto Delat?, realizzato con immagini ferme in successione, mostra cinque membri del gruppo artistico di San Pietroburgo in una sequenza di pose fisse. Il campo visivo — altrettanto immobile — rimane quello di una notte anonima in cui i personaggi parlano tra loro di collettività e della condizione comunitaria oggi. Ogni volta che l’immagine muta cambia anche leggermente l’ordine dei personaggi sulla scena, finché il gruppo finisce per assumere la medesima composizione spaziale dei cinque operai nel celebre quadro di Viktor Popkov del 1960, The Builders of Bratsk, conservato a Mosca presso la Galleria Tretjakow. Le due immagini appaiono alla fine quasi identiche. In realtà, non potrebbero essere più diverse tra loro. Lo spazio narrativo del video — un po’ James Coleman e un po’ striscia situazionista — è un fantasma dell’industria culturale di massa, mentre il quadro è nello stile del realismo socialista. Da un lato abbiamo di fronte una comunità di lavoratori socialista e dall’altro un esempio dell’attuale situazione di precariato postfordista: quattro uomini e una donna, in abiti ordinari da lavoro, guardano dritti davanti a loro, verso un futuro certo e comune.

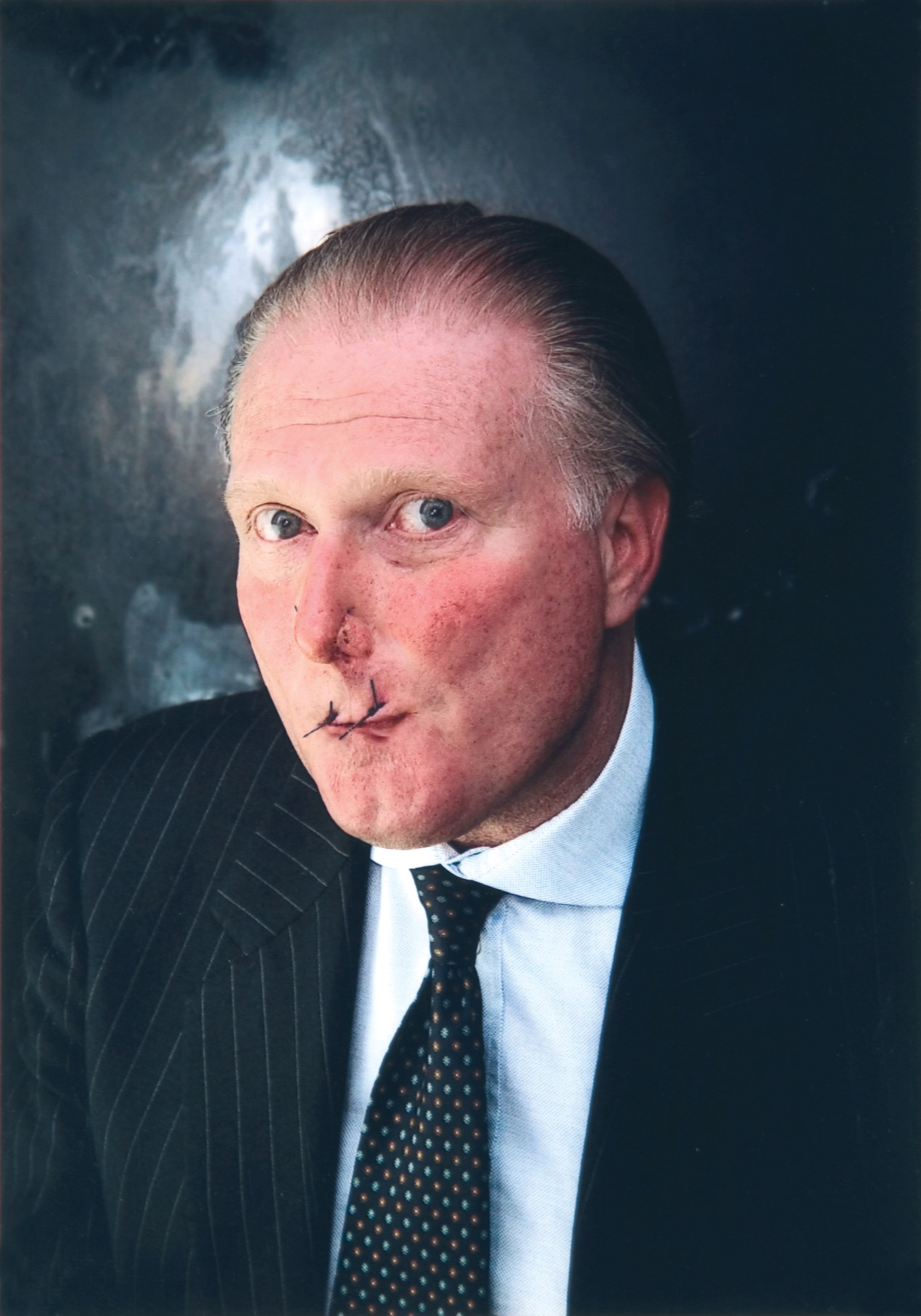

Stessa struttura per l’installazione fotografica di Adrian Paci It Was Not A Performance, del 2006. Un gruppo di dieci figure è disposto per file parallele e sovrapposte, in una frontalità da corteo. Uomini e donne armati, in divisa militare e con la “bibbia” del leader del Partito Comunista albanese Enver Hoxha in primo piano, dietro alcuni contadini in abiti folk e a una famiglia di operai guardano ognuno dritto davanti a sé, illuminati dalla fede socialista.

Tirana fine anni Settanta: l’artista, come giovanissima leva, fa parte di quel gruppo così come, alcuni anni dopo, farà parte di un altro: in una foto pubblicata da un giornale italiano negli anni Novanta, Adrian Paci è ripreso tra una folla di immigrati in fila per il permesso di soggiorno.

Le due immagini affiancate sono un esempio delle contraddizioni tra promesse ideologiche comuniste e conseguenti derive nella realtà postsocialista. L’intervallo temporale registrato dai due lavori precedenti si trasforma anche in distanza spaziale nelle opere di Roman Ondák. Nell’opera che lo ha reso famoso nel 2001, SK Parking, l’artista lascia alcune auto Skoda, tipiche dell’era socialista in Cecoslovacchia, parcheggiate per due mesi nel cortile dietro il Palazzo della Secessione a Vienna. Quella che potrebbe sembrare un’immagine consueta a Bratislava non lo è invece a Vienna. Non solo la situazione diventa un duplicato decontestualizzato di un motivo originale, ma il deposito di auto immobilizzate finisce per apparire come una sorta di immagine congelata nel tempo, la traccia o il calco di una temporalità preservata. Ma il motivo paradossale del viaggio è anche al centro dell’opera Tickets, Please del 2002. Nella Galleria Vaclav Spala a Praga, Ondák interviene sulla biglietteria dove normalmente lavora un vecchio signore che, per l’occasione, viene sostituito nella sua funzione ordinaria dal giovane nipote. Ondák ricostruisce la stessa situazione al piano superiore con la replica di un identico tavolo in cui colloca il vero cassiere che, come il nipote al piano terra, riscuote la metà del biglietto.

La ripetizione, lo scarto tra un dato e il suo duplicato, mette in scena una distanza generazionale resa tangibile anche dalla sua spazializzazione.

Un’altra differenza generazionale, non più a misura familiare, ma a carattere ideologico ed epocale è al centro dell’opera di Dmitri Gutov. Tra i più radicali artisti russi di oggi, per posizione critica e impegno sociale, all’inizio della sua attività Gutov imitava pattern di carta da parati e motivi geometrici degli anni Sessanta che si ispiravano a costruttivisti come Popova e Rodchenko. Oggi lavora come un anonimo cancelliere kafkiano o un calligrafo d’altri tempi. Copia con olio su tela, e non senza ironia, pagine autografe di Hegel o Pushkin se non tratte dai Manoscritti economici e filosofici del 1844 di Karl Marx.

Il tempo ritrovato

Il primo lavoro di Anri Sala, Intervista – Finding The Words (1997) è ben noto. All’origine di Intervista c’è il ritrovamento di una bobina di 16 mm a cui manca la traccia sonora che risulta, invece, definitivamente perduta. In questo documento d’eccezione della metà degli anni Settanta, la madre dell’artista fa la sua comparsa durante un congresso del leader comunista albanese Enver Hoxha mentre è intervistata e grida slogan che però si rivelano incomprensibili perché non si possono più udire. Di fronte al vecchio talk show in bianco e nero, Anri Sala costringe la madre a rifare quella intervista per la seconda volta cercando di colmare la distanza tra il passato e il presente.

Nell’impossibilità di restituire la vita “così com’era”, la Storia si risolve in un esercizio di interpretazione in cui ciascuno cerca di dare una forma al passato. Anche all’origine di Farbtest, Die Rote Fahne II (2002) di Felix Gmelin c’è il recupero di un video degli anni Settanta. è il 17 gennaio 1968 e il padre dell’autore corre per le strade deserte di Berlino brandendo una bandiera rossa che, come il testimone in una staffetta, passa ad altri giovani che si avvicendano nella corsa. Il documentario del noto filmmaker tedesco Gerd Conradt è una cameracar che riprende frontalmente la singolare dimostrazione. Gmelin non si limita a riproporre il video ritrovato ma, in un giorno di dicembre del 2002, registra una replica della stessa performance a Stoccolma, di cui lui stesso è attore oltre che regista. La doppia proiezione, simultanea e affiancata, dei due lavori diviene così la messa in scena — non senza una declinazione edipica — di una differenza generazionale e della diversa interpretazione dell’idea di rivoluzione. La sovrapposizione tra la storia individuale del padre dell’artista e quella sociale del suo Paese è al centro di His-Story (1998) di Deimantas Narkevicius. Dichiarato malato mentale, il padre dell’autore viene destituito dal suo importante ruolo nell’amministrazione lituana attraverso una serie di processi di chiara marca politica. Se l’evento risale alla fine degli anni Settanta, il video in bianco e nero è girato alla fine dei Novanta ma con telecamere del periodo sovietico e secondo i cliché dei film di propaganda socialista che conducono Narkevicius a una temporalità dissonante e a una sorta di dubbiosa sospensione del tempo. In Disappearance of A Tribe (2005), invece, l’artista fa il ritratto della storia quotidiana di una famiglia lituana realizzato attraverso il montaggio di un archivio fotografico tratto da un album di famiglia. Immagini in bianco e nero mostrano scene intime, gruppi di bambini a scuola poi adolescenti, le feste, gli incontri, i volti sorridenti e pieni di speranza nell’avvenire comunista fino alla processione funebre del protagonista e alla sua scomparsa. Come La Jetée di Chris Marker (1962), anche questo video è realizzato con immagini ferme, quasi tolte dal flusso del tempo, fino all’ultimo lungo piano sequenza su una foto che appare come una lunga elegia.

Archivisti underground

Zbynûk Baladrán fa del cinema a partire dal cinema così come Tobias Buche crea atlanti di immagini a partire da un inesauribile accumulo di materiale fotografico. Viaggiatori nel tempo e nella memoria, entrambi compiono un lavoro di scavo e di decifrazione, oltre che di selezione soggettiva delle fonti. Ripropongono la tecnica del collage come metodo di lavoro, usano materiale preesistente e affidano al montaggio o all’ordine associativo gli esiti di ogni loro progetto. Per entrambi, in sostanza, il vecchio significa in una “nuova” maniera. L’obiettivo di Tobias Buche è la creazione di una storia della cultura visiva del nostro tempo. Sopra un sistema di display fatto di pannelli bianchi che sottolineano il rapporto tra le immagini e il modo con cui vengono presentate, l’artista tedesco monta una grande quantità di foto che hanno origini storiche e geografiche diverse ma di cui è sottratto il contesto di provenienza. Attraverso un montaggio sincronico e un bianco e nero unificante, le foto — che sono tratte da quotidiani, cataloghi d’arte, riviste, copertine di dischi, Internet, album familiari dell’autore — acquistano tutti la stessa importanza. Mentre l’assenza di un tessuto narrativo lineare, che colleghi tra loro le immagini, apre una pluralità di prospettive di lettura per lo spettatore. Anche l’intento di Zbynûk Baladrán è quello di interrogare i film cecoslovacchi del passato non tanto per ciò che documentano ma soprattutto per le ragioni della registrazione e i modi della percezione. Per Baladrán esiste una storia ignota e parallela consegnataci in immagini in movimento che richiede di essere riletta e rifilmata. Per mezzo di un’“archeologia non invasiva” ogni video dell’artista è un precipitato di fotografie, illustrazioni di libri, bobine amatoriali, vecchi reportage, cinegiornali e film di propaganda che aspirano alla forma del documentario pur partendo da scelte non oggettive ma da associazioni arbitrarie di matrice surrealista. Testi sovrapposti alle immagini e tracce sonore fatte di vecchi suoni e nuovi misteriosi rumori fanno da cornice a questi film che riflettono su rivoluzione, utopia e fallimento. I video Constructivist Model Tower (2006), Working Process (2004) o Socio-fiction (2007) non sono altro che un tentativo di forzare i limiti della Storia perchè, come afferma Baladrán, “possiamo muoverci avanti e indietro nello spazio, ma non possiamo rovesciare il tempo”.