Pubblicato originariamente in Flash Art no. 332, Aprile 2017.

Le case nelle quali è cresciuto chi come me è nato negli anni Ottanta erano superfici “continue”. Indipendentemente dalla loro ampiezza e articolazione interna, erano ambienti nei quali, dislocati su pavimenti di piastrelle la cui griglia non era mai apparsa così “mondrianesca”, gli arredi offrivano minimi scarti aptici grazie agli anestetizzanti materiali di rivestimento e si omogeneizzano dietro pallide palette cromatiche – campionari di beige, di grigi, di cerulei. Una coltre di assoluta coerenza percettiva inglobava gli spazi, come se quelli fossero stati ottenuti attraverso un unico, macroscopico processo di termoformatura. Un complemento d’arredo d’antiquariato, una sedia in paglia di Vienna, o una ceramica locale offrivano pochi appigli in ambienti dove tutto era altrimenti “liscio”, “lucidato”, “lavabile”, e dove a noi bambini pareva di “scivolare”, non tanto tra una funzione e l’altra degli spazi domestici, ma proprio dentro le nostre stesse case, come precipitando in mondi virtuali. La vita era celata dietro gli stipi, dentro gli armadi – anche quelli sempre “liscissimi”, possibilmente ad ante scorrevoli, o comunque prive di maniglie.

Nella casa in cui vivo attualmente, e che immagino simile alle case dei miei coetanei – un potpourri di mobili di IKEA e altri ereditati dalle famiglie, acquistati usati su internet, barattati, o costruiti con materiali semilavorati comprati in un Brico Center – la memoria della casa dei miei genitori è sempre meno una memoria affettiva; mentre la “liscezza” e la “lucidità” delle sue superfici riemergono a delineare un’immagine pregnante degli ambienti abitativi di quegli anni. Indipendentemente dal fatto che la mia generazione abbia o meno una conoscenza più approfondita del design italiano rispetto alle generazioni precedenti, quelle superfici ci appaiono sempre più vicine culturalmente, perché in esse riconosciamo una cristallizzazione di quello che oggi è unanimemente accreditato come lo “stile italiano”. Sfogliamo gli album di famiglia e nei dettagli e sugli sfondi – attraverso le superfici, appunto, degli arredi come degli abiti – emerge un complesso apparato stilistico nel quale ci identifichiamo come italiani. Quello che per anni è stato il nostro paesaggio domestico si è oggi astratto in un’istantanea archetipica dell’italianità.

Per la mia generazione lo “stile italiano” è una politica dell’identità. Decostruirne le manifestazioni significa, non solo emanciparsi da classificazioni manierate delle produzioni italiane, ma riconoscere nello “stile italiano” un sistema divulgativo di tipo mitologico. I miti sono narrazioni positive, ci ancorano alla cultura vernacolare di un luogo; ma diventano ingombranti quando acquistano una funzione ideologica che porta una comunità a edificarvi sopra una fede. È quanto è accaduto in Italia con la diffusione dei prodotti di design: nel disegno industriale è stata riposta la fiducia di una rapida e quanto mai urgente modernizzazione della nostra società. “È necessario rimarcare che il cosiddetto ‘stile italiano’ non era un mero status symbol, ma rappresentava il desiderio genuino di innalzare la società italiana al livello della vita e della cultura internazionali” ha scritto Giulio Carlo Argan nel suo contributo al catalogo della seminale mostra del MoMA “Italy: the New Domestic Landscape” del 19721. Al mito dell’arretratezza dell’Italia si replicava con un altro sistema di miti veicolante tutti valori antitetici rispetto al primo: provincialismo/internazionalità, familiarismo/democrazia, manifattura artigiana/industrializzazione ecc2.

Tuttavia – e Argan stesso inquadra in questi termini il “problema” del design italiano del dopoguerra – è oggi quanto mai evidente che l’industria e i suoi mercati non hanno stimolato nei consumatori italiani una reale cultura dell’acquisto fondata sul valore funzionale e informativo dei prodotti di design, quanto predicato un puro gusto estetico. La popolarità di quei prodotti, sia sul piano commerciale che mediatico, era da attribuirsi alla loro “bellezza”. In un sistema produttivo che aveva ambizioni ideologiche e pedagogiche, un fine estetico andava giustificato ideologicamente e pedagogicamente. Nello stesso saggio per il catalogo di “Italy: the New Domestic Landscape”, Argan fa risalire la natura estetizzante del design italiano al metodo progettuale dei designer, e si spinge a dimostrare come quella natura informi in termini estetici anche l’interazione tra oggetto e utente.

“Ciò che si cerca nella qualità estetica del prodotto non è la sua operazione meccanica, né il suo fine utilitario – scrive Argan – ma l’estetica del suo processo progettuale, la correttezza del metodo che è stato seguito nel corso della progettazione. Il comportamento mentale e fisico del designer si proietta quindi in quello dell’utente o dell’acquirente del prodotto; l’oggetto diventa solo un mezzo per impartire uno standard comportamentale. Ma se l’oggetto non è altro che la riflessione del processo progettuale, la regola comportamentale che comunica è un comportamento progettato, o un progetto per un comportamento. L’oggetto insegna all’utente come comportarsi secondo un piano d’azione: il suo valore umano e sociale consiste nel fatto che, poiché il comportamento è un modo di vivere, disegnando oggetti uno disegna la vita stessa.”3

Non credo sia una banalizzazione leggere in queste parole una giustificazione del diffuso valore estetico che distingue la quotidianità di noi italiani – belle case, bei vestiti ecc.: è effettivamente quanto dobbiamo al design nostrano. Tuttavia, esse sembrano sottendere che la delineazione di “modi di vivere” i quali, perché sono indotti da oggetti ad alto valore estetico, sono presumibilmente essi stessi dei gesti estetici, comporta un’identificazione delle finalità estetiche del design con le finalità della quotidianità, ovvero una transustanziazione della vita degli italiani nello “stile italiano”.

Oggi è difficile affermare che semmai il nostro modo di vivere sia evoluto, quest’evoluzione è attribuibile ai prodotti di design – la proposta di uno slittamento dalla progettazione di nuovi prodotti alla progettazione di nuovi “comportamenti” avanza da quel Design Radicale che Argan, tra gli altri, si proponeva di istituzionalizzare proprio attraverso la mostra del MoMA, è rimasta “in potenza” nei pochi oggetti dei designer Radicali messi in commercio4. Lo “stile italiano” ha però continuato ad articolarsi in un armamentario di prodotti che in maniera sempre più pervasiva riempivano le nostre case. Se nel 1949, Ernesto Nathan Rogers poteva scrivere su American Vogue che le qualità “concrete” dei mobili disegnati dagli architetti italiani “[andavano] molto più a fondo della mera superficie lucida, perché [erano] il frutto di un’alleanza consapevole di utilità e bellezza”5, con la diffusione dello “stile italiano”, la funzione divulgativa dei prodotti di design – in essi si manifestavano i successi, quasi sempre di natura economica, e quindi di emancipazione sociale – e le loro sempre più reclamate proprietà formali ne relegavano l’utilità a un piano accessorio. Gradualmente i “meccanismi” degli oggetti di design si smaterializzavano dietro le loro superfici, restituendo il paesaggio domestico come un fondale – una superficie “continua” appunto. Liscia, lucida, lavabile – intelligibile – in quella superficie si concretizzava brillantemente il programma di estetizzazione della quotidianità dello “stile italiano”.

Esistono nella recente storia dell’arte delle opere che hanno riflettuto sul paesaggio domestico degli italiani, e in particolare sulle tensioni socioculturali che si annidano nelle sue superfici. La recente letteratura critica sul design pure conta programmi e linee di ricerca che invitano a rintracciare una contro-cultura progettuale in “altre” tradizioni italiane, ad esempio guardando a quei prodotti di artigianato – squisitamente funzionali e informativi – che lo “stile italiano” ha voluto così intransigentemente surclassare6. Crediamo però che anche l’arte, proprio in virtù della sua maggiore “confidenza” con l’ambito della bidimensionalità, possa fornirci non pochi strumenti per destrutturare le superfici domestiche e gli apparati ideologici che quelle sottendono.

Nel 1994 il giovanissimo artista Giuseppe Gabellone (Brindisi, 1973) realizza la fotografia Senza titolo (Stanza lucida). L’immagine mostra la sala da pranzo della sua casa di famiglia. È arredata con pochi oggetti: un tavolo in legno, con piano sagomato e gambe tornite; una credenza con specchio in stile Chippendale; una colonna frigorifero, isolata, rivestita in laminato effetto legno di pino; e un tavolino da salotto in tubolare metallico, con piano in formica effetto granito. Le superfici della stanza, pavimento e pareti incluse, sono straordinariamente riflettenti perché Gabellone le ha cosparse di un olio per la lucidatura di mobili. Senza titolo (Stanza lucida) è la prima opera fotografica di un artista che utilizzerà la fotografia per testare gli aspetti fenomenologici della scultura, e che qui accresce la riflettanza delle superfici perché questa possa amplificare il carattere oggettuale degli arredi. L’olio, tuttavia, uniforma le superfici della stanza, annullando le differenze semantiche (e informative) tra la ceramica del pavimento, il legno del tavolo e il laminato del frigorifero – teoricamente quest’interno, per quanto non si distingua per un certo gusto estetico, è un interno italiano archetipico.

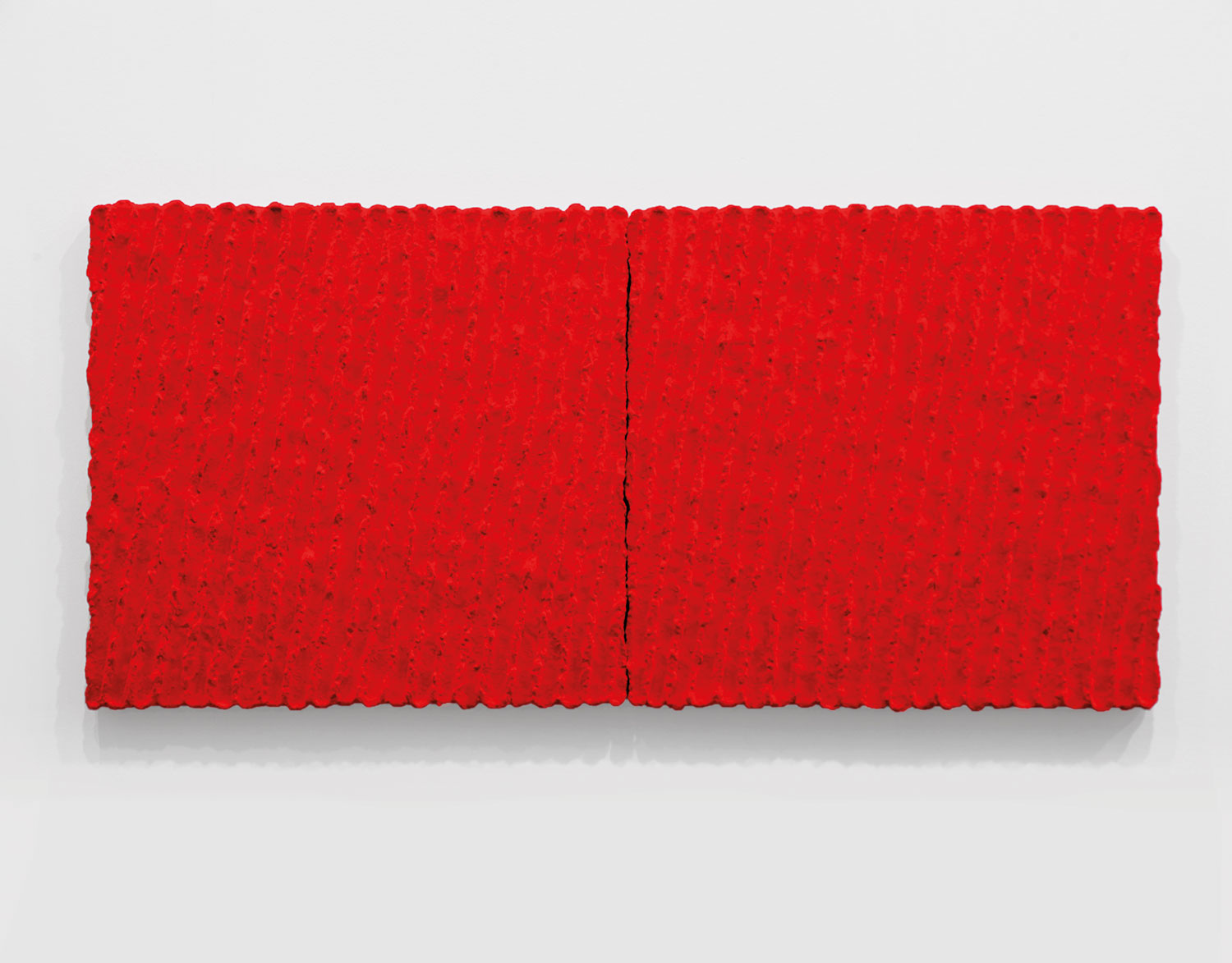

Nei primi anni Novanta, la “stanza lucida” di Giuseppe Gabellone coincide con l’apice della parabola storica dei “nuovi” materiali di rivestimento impieganti nell’arredamento e segna un giro di boa nella funzione ideologica che questi hanno giocato negli ambienti domestici italiani. Agli estremi di questa parabola collocheremo, da un lato, l’impiego di pannelli di rivestimento nell’opera Semisfere decorative, uno degli “Oggetti in meno” di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) realizzati tra il 1965 e 1966; dall’altro l’uso del laminato plastico che Alessandro Agudio (Milano, 1982) fa in opere quali Patinato tipo favela del 2013. Se l’opera di Pistoletto si affida alla nuove possibilità semantiche suggerite da questi materiali, in quella di Agudio si registra l’“esaurimento” di quelle stesse possibilità e la loro veicolazione sotto forma di cliché stilistici.

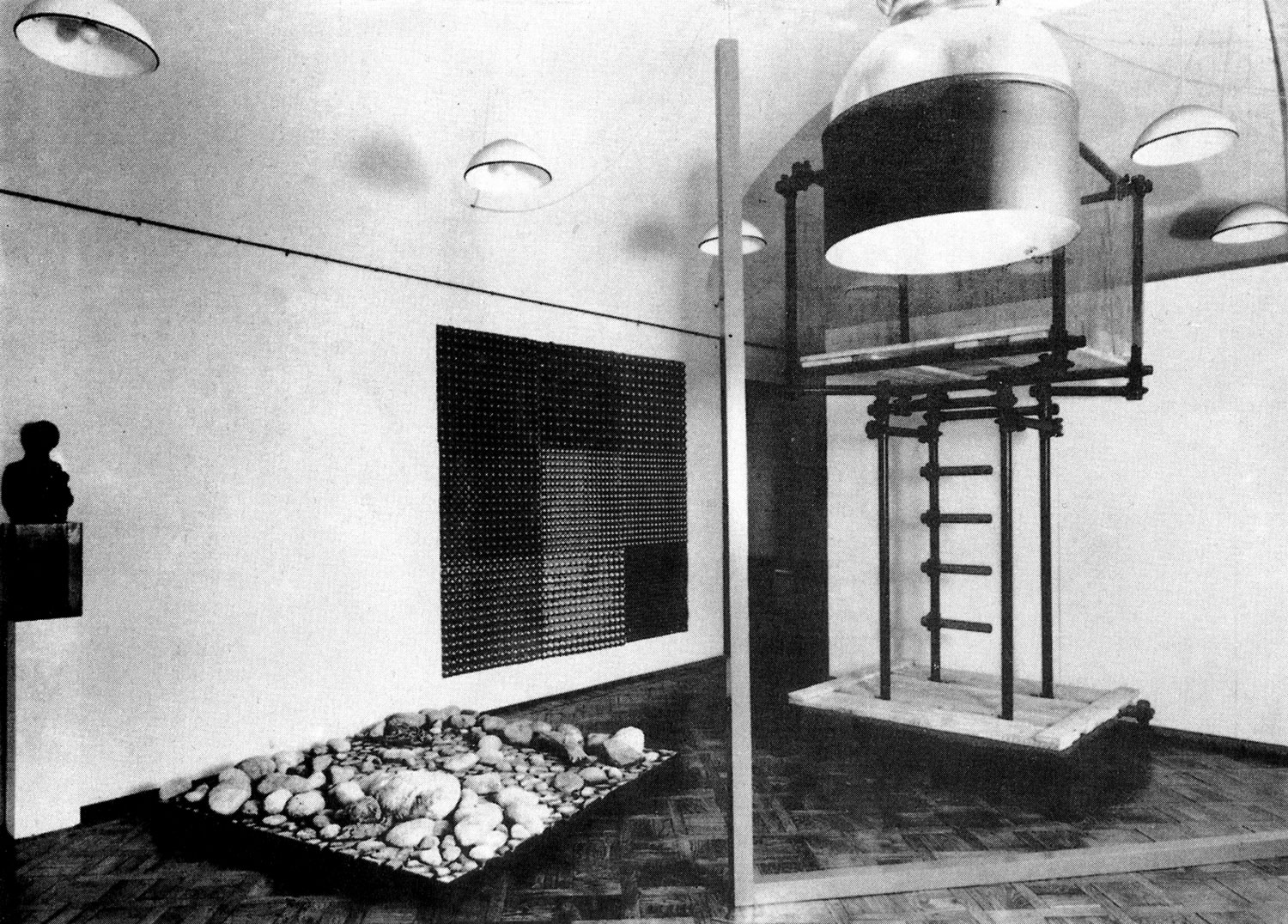

Semisfere decorative è esposta pubblicamente per la prima volta nella mostra “Arte abitabile” alla Galleria Sperone di Torino, nel 1966. Organizzata da Pistoletto insieme a Piero Gilardi e Gianni Piacentino, “Arte Abitabile” era una mostra immaginata come un paesaggio domestico al fine di evocare un luogo della condivisione – “più che descrivere un lavoro fatto per le abitazioni, era una maniera di noi tre di abitare insieme”, avrebbe affermato Pistoletto7. “Arte Abitabile”, tuttavia, includeva opere che ammiccavano ai prodotti del disegno industriale che già diffusamente costellavano le case degli italiani. Irradiata dalla luce gialla della Lampada di Pistoletto, la sala della galleria conteneva, oltre alla già menzionata Semisfere decorative, il tappeto-natura Greto di torrente (1965) di Gilardi; una struttura di tubi Innocenti, Terrazza (1966), sempre di Gilardi (premonitrice degli abitacoli progettati dagli architetti Radicali); la scultura minimalista Purple-Blue Big L (1966) di Piacentino; e la Scultura lignea di Pistoletto, un oggetto decorativo “inscatolato” in un contenitore di plexiglass (non così dissimile dai prodotti dell’allora emergente Kartell).

Al pari del tappeto-natura, Semisfere decorative, composta da nove pannelli in materiale sintetico, modulari proprio perché commercializzati per il rivestimento di superfici paretali – “una sorta di ready-made assistito che celebra l’estetica industriale”8– era un “accenno” di superficie continua, una tabula rasa nella quale iscrivere i nuovi modi di vivere che emergevano nella società italiana. Osservata anche nel contesto dell’allestimento degli “Oggetti in meno” che Pistoletto organizzerà nel suo studio, Semisfere decorative sembra immediatamente azzerare l’informatività semantica dei materiali più narrativi e degli oggetti vernacolari. Qui sarà proprio la convergenza del “futuro” dei prodotti industriali e dei materiali sintetici con il “passato” di quelli della tradizione che permetterà a Pistoletto di affermare che questi lavori “non occupano uno spazio-tempo, ma nella contingenza aprono e chiudono la loro storia”9.

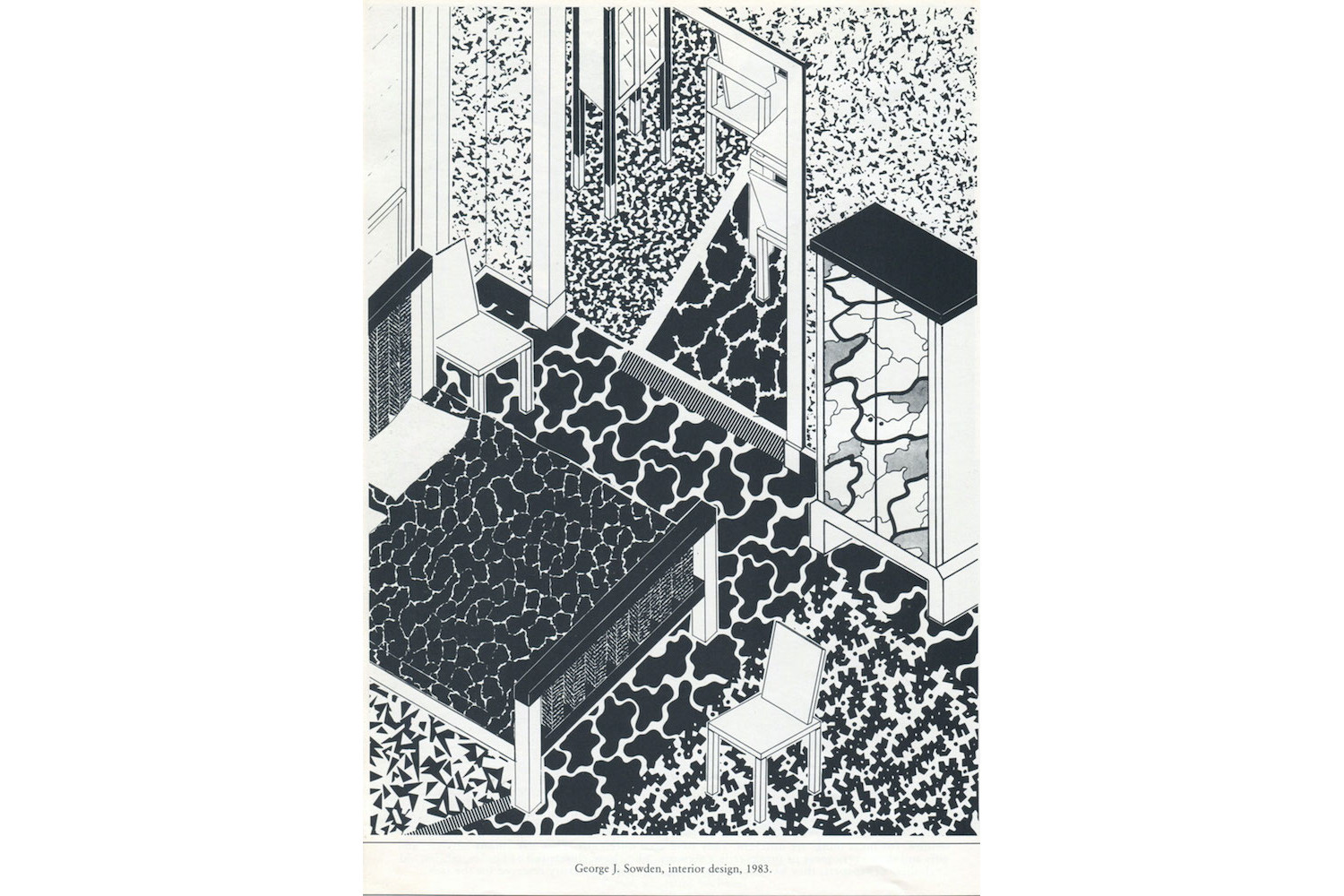

Negli “Oggetti in meno” Pistoletto scelse i suoi materiali, di volta in volta, affidandosi alle loro immediate qualità percettive. Immaginiamo che la liscezza, la lucidità e la lavabilità dei pannelli di Semisfere decorative siano apparse all’artista come un modo di partecipare, anche lui, nella società dei consumi – e infatti, questo gesto di recarsi in un proto-Brico Center e acquistare un prodotto concepito per l’abbellimento della propria abitazione era quanto di più “contingente” avrebbe potuto attuare. Oggi quest’appropriazione ci appare strategicamente affine all’estensivo uso del laminato nei mobili progettati e distribuiti da Memphis. Anche Memphis ricorse al laminato per le sue non-qualità, o meglio per quelle eco di cucine economiche e caffè di periferia – di luoghi ordinari, proprio perché privi di “stile” – che, agli occhi di Ettore Sottsass & Co., rappresentavano un grado zero dell’abitare su cui speculare intorno a nuovi modi di vivere. Già anni prima della fondazione di Memphis (avvenuta nel 1981), Sottssass aveva notato, sulle pagine di Domus, come “la casa [fosse] diventata non altro che un packaging per i gesti della vita quotidiana”10. Memphis “materializza” l’involucro nel laminato perché la transitorietà dei modi di vita potesse apparire meno in termini di provvisorietà dell’abitare e più come un programma di demistificazione dell’abitazione. Attraverso i nuovi apporti semantici del laminato e dei pattern decorativi di cui il laminato era il supporto materiale – pattern “non direzionali, omogenei, ripetibili, astratti”11–, Memphis avrebbe proposto un paesaggio domestico che era “un contenitore di possibilità”12.

Tuttavia, la suggestione della casa che diventa un packaging, per quella relazione riflessiva tra processo progettuale e modi di vivere che Argan delineava, non può che tradursi nell’osservazione di una completa reificazione dell’abitare contemporaneo. È chiaro che, come per Pistoletto che impiegava pannelli di rivestimento, l’estrema materializzazione delle superfici domestiche diventa una maniera di testare i confini tra l’integrazione e l’alienazione ai prodotti della società dei consumi. La lezione della decorazione “non direzionale, omogenea, ripetibile, astratta” di Memphis sarà eccellentemente recepita dalle case di moda italiane – da Krizia a Missoni a Versace – che, intorno agli inizi degli anni Novanta, fonderanno divisioni dedicate alla decorazione d’interni. Dalle piastrelle di ceramica ai tessuti, i loro prodotti consisteranno prevalentemente in pattern decorativi applicati a materiali di rivestimento – ovvero in superfici. Nella casa Versace l’industria italiana e la società dei consumi hanno generato la più continua delle superfici continue. Qui non esistono “possibilità” nelle quali un modo di vivere può articolarsi, esiste solo la vita come stile.

Nel 1962, Umberto Eco pubblica su Il Menabò l’esteso saggio “Sul modo di formare come impegno nella realtà”13. Eco delinea lo scenario di alienazione nel quale chi scrive costringe il proprio lettore quando fa uso di forme consumate del linguaggio. Analizzando il funzionamento della rima, ad esempio, Eco nota che “più la pratica si afferma, più mi propone esempi di alta libertà creativa, più mi imprigiona; la consuetudine della rima genera il rimario, che dapprima è repertorio del rimabile ma via via diviene repertorio del rimato”14; introduce quindi l’esempio del paroliere di “canzonette” che, per riflesso incondizionato, a “cuor” replica con “amor”, se non con “dolor”. Quest’alienazione interna ai sistemi formali si articola per Eco in “una dialettica di invenzione e maniera, di libertà e necessità delle regole formative”15.

Mi piace pensare che, rispetto alla vicenda del design italiano, alcune opere di Alessandro Agudio suggeriscano, non tanto un’omogeneizzazione dei processi progettuali, quando proprio un’alienazione degli utenti italiani nelle forme del design. Prendiamo l’opera Patinato tipo favela. È composta da due elementi scatolari impilati l’uno sull’altro; l’elemento superiore fa da vaso a una pianta. L’opera si direbbe una fioriera, e quindi un complemento d’arredo – un oggetto funzionale. Formalmente echeggia certi mobili totemici di Sottsass; e infatti è rivestito di laminato, ma di un laminato effetto radica, come i mobili dei “salotti di rappresentanza”. Infine il titolo: una similitudine improbabile, giustificabile solo nel gesto estetizzante di una parola esotica. A confronto con il catalogo degli oggetti di design italiano, quest’opera è un cliché; dimostra che se lo “stile italiano” è forse ancora un sistema comunicativo, esso è di fatto esaurito. Il processo progettuale che lo precede può solo stimolare “modelli di reazione standardizzati”16.

Cresciuto anche lui in una casa che era una “superficie continua”, Agudio è oggi un artista che protesta sulle forme del design italiano. Per dirla ancora con Eco,

“[l’artista] ha rifiutato un sistema di forme, e tuttavia non lo ha annullato nel suo rifiuto, ma ha agito al di dentro di esso (ne ha seguito alcune tendenze alla disgregazione che già si andavano profilando come inevitabili), e quindi per sottrarsi a questo sistema e modificarlo ha tuttavia accettato di alienarsi parzialmente in esso, di accettarne le tendenze interne. […] Egli si è compromesso col mondo in cui vive, parlando un linguaggio che crede di avere inventato ma che invece gli è suggerito dalla situazione in cui si trova; e tuttavia questa era la sola scelta che gli rimaneva”17.

Questo approccio ci pare di programmatica integrazione al mondo dei prodotti del design italiano – un commento proattivo al nostro “lucido” panorama domestico, per tornare a interfacciarci con l’ampio spettro dell’identità italiana.