In conversazione con Manuel Orazi e Francesco Zanot, Stefano Graziani (Bologna, 1971; vive a Trieste) ripercorre la genesi di Questioning Pictures, un nuovo corpus di opere fotografiche che esplorano la fotografia come strumento di narrazione, catalogazione e reintepretazione degli oggetti museali.

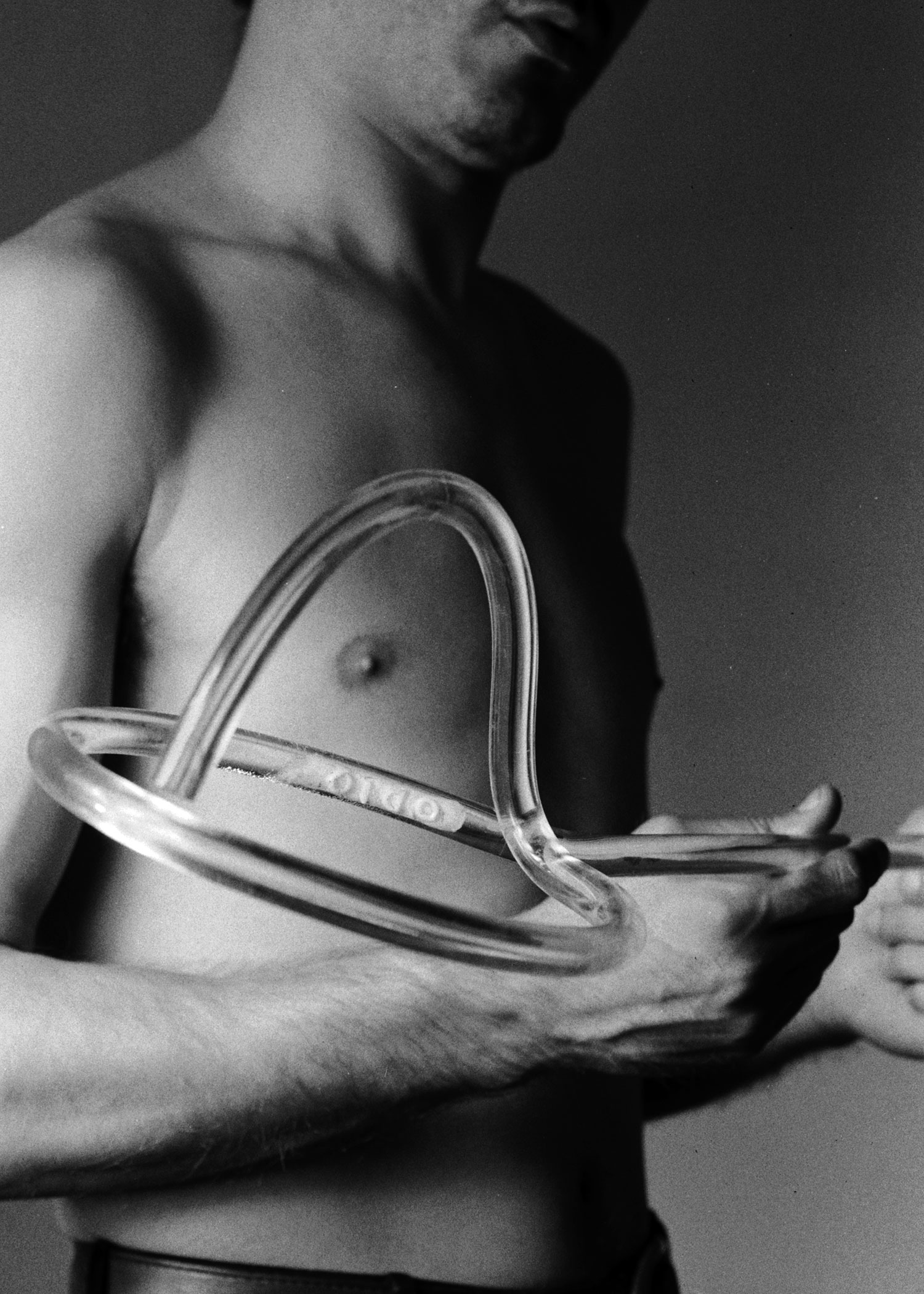

Francesco Zanot: Questioning Pictures è un progetto complesso e articolato, formato da trentasei fotografie riprese in diversi musei di tutto il mondo, nei loro archivi e nei loro spazi espositivi, investigando le opere che questi luoghi conservano ed espongono. Esso scaturisce da alcuni semplici interrogativi: cosa succede a un oggetto quando viene fotografato? E cosa succede se, fotografando oggetti che si trovano in un archivio o collezione, le loro immagini vengono poi mescolate, alterando l’ordine del sistema entro cui quelli sono conservati? Vorrei partire da questo secondo punto. D’altra parte la tua prima pubblicazione, Taxonomies (a+m bookstore, Milano 2006) rifletteva già su un tema simile, ovvero le classificazioni tassonomiche del visibile. Quale legame esiste tra questi due progetti?

Stefano Graziani: Penso che nel caso di Taxonomies il processo che ho innescato avesse una componente inconscia molto alta. Sono partito senza sapere bene cosa cercare. I musei, gli archivi, sono sistemi organizzati per la conservazione della cultura, luoghi dove sono possibili infiniti incontri. Buona parte del mio lavoro inizia dopo questa fase di ricerca, nel momento in cui si organizzano le fotografie – può essere in occasione di un libro o di una mostra. M’interessa poter ricombinare le fotografie al di fuori del sistema a cui appartengono; testare un ordine diverso e temporaneo che si può dare alle cose. Penso che Taxonomies e Questioning Pictures abbiano proprio questa dinamica ad accomunarli.

FZ: Per Questioning Pictures ti sei confrontato per la prima volta in maniera estesa con le istituzioni artistiche. Il tuo primo soggetto qui è stata la collezione del Canadian Centre for Architecture di Montreal, che viene progressivamente inframmezzata e mescolata con oggetti provenienti da altri musei, come il Kunstmuseum di Basilea, la Stiftung Insel Hombroich di Neuss, il John Soane’s Museum di Londra ecc. In precedenza hai spesso lavorato nei musei, fotografando al loro interno, ma si trattava prevalentemente di musei di scienze naturali, di storia o di antropologia. Quali sono le principali differenze che hai rintracciato nei luoghi dedicati all’arte, e cos’è cambiato nel tuo lavoro di conseguenza?

SG: Non so con precisione quali siano le principali differenze. In Questioning Pictures, però, per la prima volta ho pensato che fosse molto importante costruire un apparato di didascalie in grado di descrivere in maniera precisa cosa sei vede nell’immagine. Spesso mi è stata fatta notare la presenza di errori e di imprecisioni nelle fotografie. Sono piccole sfumature, ombre, presenze che fanno parte del mondo al quale gli oggetti documentati appartengono. Tutto questo credo abbia a che fare, da una parte, con l’esperienza; dall’altra, con la costruzione e la produzione di figure. Mi interessa molto pensare che il documento si possa allontanare dalla descrizione, pur rimanendone molto vicino, fino al punto in cui può prescindere completamente dal contenuto e trasformarsi in figura.

FZ: Nel lavorare insieme a questo progetto – dalla fase inziale di ideazione, alla selezione dei musei con cui collaborare; dalla scelta dei materiali che avresti fotografato, alle modalità di presentazione delle opere negli spazi di Fondazione Prada Osservatorio – spesso ci siamo trovati a discutere sull’argomento della deviazione. Per entrambi era importante costruire un percorso lineare – o che almeno avesse una parvenza di linearità – tuttavia interrotto (o dilatato) da una serie di discontinuità, sorprese, ramificazioni inattese.

È una necessità, quella di interrompere e tradire qualsiasi forma di ordine precostituito con una serie di fenditure e lacerazioni, che ancora una volta mi sembra ricorrente in tutto il tuo lavoro. In Under the Volcano and Other Stories (Galleria Mazzoli, Modena 2009), per esempio, la sequenza viene più volte interrotta da immagini di pappagalli impagliati, che introducono un elemento di mistero e generano nuove domande.

SG: Possiamo fotografare solo cose che esistono, possiamo documentare. Allo stesso tempo è possibile incorrere in una lunga serie di errori pensando di poter fotografare l’invisibile. Forse tutto questo ci porta, molto velocemente, a pensare e provare ad approcciare diverse cose. Non possiamo fotografare i pensieri o le idee. Ma credo che le fantasmagorie, le apparizioni di Under the Volcano evocano proprio l’ordine impossibile dei pensieri nel momento in cui questi si presentano. Mentre, sapere a quale sistema le cose che documentiamo appartengono, conoscerne l’ordine, ci aiuta a riguardarle e ci permette ancora una volta una certa nonchalance nel ricombinare, temporaneamente, le idee.

Manuel Orazi: L’architettura non è mai neutrale nella fruizione e nello svolgimento di una mostra. Gli spazi interstiziali dell’Osservatorio, posti fra il lucernario di vetro della galleria del Mengoni e gli edifici dell’isolato, offrono un punto di vista inatteso e, credo, felice per la visita di un’esposizione: in pochi secondi si è trasportati dall’affollato piano terra del centro di Milano a un piano elevato che guarda il cielo e dunque adatto alla contemplazione – molti visitatori come me non sapevano nemmeno che esistesse. So che le cupole trasparenti di Buckminster Fuller per Manhattan o altrove furono ispirate proprio dalla galleria vitrea milanese. Che ruolo ha giocato allora l’allestimento dello studio OFFICE KGDVS di Bruxelles, semplice e sofisticato allo stesso tempo (fatto di una calda moquette colorata e di espositori di grandi dimensioni) nella progettazione della mostra? In cosa è consistito il vostro dialogo?

SG: Queste sono considerazioni molto importanti, e penso che l’allestimento sia una parte importante di questo progetto. È stato possibile perché non abbiamo dovuto aspettare di finire le fotografie per pensarlo, e ciò ha reso il processo più lineare (sembra un paradosso). Non credo che questo lavoro, Questioning Pictures, possa essere mostrato diversamente. La sequenza e la combinazione delle fotografie sono possibili grazie all’utilizzo dei paraventi, che liberano l’ordine di lettura delle fotografie. La moquette, da parte sua, cerca di determinare un’atmosfera domestica. Per questo sono stati usati dei colori araldici che possono farci pensare all’interno di un castello medioevale.

FZ: Il tuo lavoro negli archivi trasforma l’invisibile in visibile. Porta fuori e rende pubblico ciò che normalmente resta appannaggio di pochi, a volte di nessuno, nascosto nei meandri di scaffali, scatole, faldoni. Si mette in discussione, così, una delle più classiche e ricorrenti strategie per la generazione e la conservazione del potere delle istituzioni, basata proprio sull’invisibilità di ciò che quelle possiedono. Allo stesso tempo questo tuo disvelare costituisce una riflessione sulla fotografia stessa, che innanzitutto funziona come una sorta di acceleratore della visibilità dei soggetti ritratti. Sei d’accordo? E in quali altri modi il tuo lavoro investiga la fotografia come linguaggio?

SG: Penso che un aspetto molto importante di Questioning Pictures sia il rapporto con l’istituzione. L’idea che possa esistere un’istituzione che si autocritica, che rivede la propria posizione nei confronti della ricerca che produce e della collezione che possiede, è un pensiero che prevede e considera la possibilità di una de-istituzionalizzazione. Questo è un atteggiamento possibile sia nei confronti delle collezioni indagate, sia nei confronti della fotografia stessa. Penso molto semplicemente che tutti i miei lavori investighino la fotografia, e che quest’investigazione sia possibile nello spazio dello scarto che esiste tra l’essenza della fotografia di essere documento e la sua potenzialità di riflettere le idee dell’autore.

FZ: Molti artisti in passato e sempre più spesso in anni recenti hanno selezionato materiali d’archivio per la realizzazione dei loro progetti, comportandosi alla stregua di curatori. Questioning Pictures può suggerire quest’approccio, dal momento che è il frutto della scelta di una serie di oggetti negli archivi di diversi musei, poi raggruppati in un percorso unitario. Tuttavia anziché presentare palesemente lavori o manufatti d’altri, tu presenti sempre delle tue opere. È una differenza cruciale. Non ci troviamo mai davanti all’originale, ma ad una sua interpretazione filtrata attraverso il tuo pensiero, il tuo sguardo, la tua macchina fotografica. Per questo immagino che non ti potrebbe mai interessare portare uno di quegli oggetti dentro il tuo spazio espositivo…

SG: In questo progetto è stato importante viaggiare. Il valore di essere stato in uno specifico luogo è portato all’estremo. Tutto questo si ricollega a quanto dicevamo prima: il rapporto nella fotografia tra la forza di apparire come documento e la debolezza di non poter offrire alcuna prova. Direi che lo scarto più intrigante è questo. La didascalia che descrive dettagliatamente gli oggetti rappresentati in ogni fotografia di Questioning Pictures offre allo spettatore le coordinate per ritrovarli e rivederli. Penso sia possibile pensare di poter ritornare a visitare un luogo che conosciamo o che pensiamo di conoscere.

FZ: I generi dell’arte sono un altro tema fondamentale del tuo lavoro. Come la gran parte dei fotografi italiani della tua generazione, inizialmente hai dovuto confrontarti con il paesaggio, che ha orientato gran parte della ricerca tra gli anni Settanta e il nuovo millennio, e ha tuttora un’importanza preponderante. Ora le tue fotografie possono a tutti gli effetti essere considerate delle nature morte, sia pure private dei più tradizionali soggetti di questo genere (frutti, fiori, pesci). Cosa stai scoprendo su questo argomento?

SG: Penso che i generi siano soprattutto strumenti della critica per produrre ordine. Questo è interessante fino a un certo punto. Delle fotografie che compongono Questioning Pictures potremmo dire quello che abbiamo detto diverse volte: che sono certamente delle nature morte. Ma, allo stesso tempo, potremmo pensarle come dei paesaggi senza sbagliarci poi di molto. Quindi in qualche modo l’idea di genere mi interessa proprio perché è assolutamente fuorviante.

MO: Jeff Wall, un autore che tu conosci molto bene, ha scritto che “i cosiddetti ‘generi bassi’, quali la natura morta, poterono essere reinterpretati da Cézanne, Picasso o Mondrian perché erano gli spazi più liberi per una sperimentazione interna alle tradizionali istituzioni della pittura […] Se, come si è detto, il rivoluzionamento della pittura è stato effettuato nell’ambito dei generi pittorici bassi, si deve perciò ragionevolmente pensare che questi rappresentassero la ‘pittura in quanto tale’, la pittura storicamente intesa come arte e come oggetto di un’estetica”.[i]

Allora, forse, anche tu pratichi le nature morte, per quanto rivisitate, perché trovi sia un terreno più adatto alla sperimentazione anche in fotografia?

SG: Penso che oltre a questo – e mi riferisco alla possibilità di costruire dei cortocircuiti di senso e di immaginare dei pensieri – il genere corrisponda anche a un esercizio di composizione. Ad esempio, in The Nature of Photographs, pubblicato nel 1997, Stephen Shore descrive i diversi livelli di lettura della fotografia: il livello fisico, materiale ed oggettuale della fotografia; il livello descrittivo e documentario; l’inquadratura; il fuoco; e, infine, il tempo. C’è un momento in cui il mondo di fronte a noi è trasformato in una fotografia, e un momento successivo in cui la fotografia diventa un’immagine mentale. Quest’ultimo è un aspetto che molto probabilmente sfugge al nostro controllo diretto – è un ulteriore livello possibile di lettura, che a volte troviamo solo dopo avere stampato le fotografie. In ogni condizione, anche la più controllata, fotografare ha necessariamente a che fare con degli accadimenti.