Esuberante, eclettica, venusiana. La personale di Sylvie Fleury apre il nuovo corso della Pinacoteca Agnelli con un détournement che, nella pratica dell’artista svizzera e delle due curatrici, Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, si fa strumento, giocoso e pungente, di analisi e critica delle sovrastrutture culturali. “Turn me on” dichiara il suo intento parodico sin dal titolo con un rimando allo slittamento semantico tra l’eccitamento sessuale e l’accensione della macchina.

La ricerca di Fleury sembra fatta su misura per il Lingotto: un ex stabilimento FIAT, poi convertito in shopping mall, su cui svetta un museo a sua volta circondato dall’iconica pista di collaudo. Se l’erotismo fallico della macchina si offre come il tropo originario della mostra – con continui riferimenti interni, compresa una sezione dedicata al fun club automobilistico She devils on Wheels fondato da Fleury negli anni Novanta – sono almeno tre le direttrici di senso che, di sala in sala, si rincorrono e scivolano l’una nell’altra. La prima è la mostra, intesa essa stessa come occasione e bene di consumo. La seconda è la relazione problematica tra moda e cultura di massa, haute couture e prêt-à-porter, tra il desiderio e l’accesso ai beni di lusso. La terza è l’articolazione del femminile all’interno di questi due territori.

Ciò che mette in relazione queste tre linee narrative è l’esibizione del nesso tra modelli di consumo e stili di vita, ma anche di visita. Guardare e passeggiare, meglio se a tacchi alti, perdersi come tra le vetrine di un centro commerciale, senza fretta ma con andatura decisa. “Turn me on” chiede di attivare quello che Anne Friedberg (nel suo Window Shopping. Cinema and the Postmodern, 1993) ha definito uno sguardo mobile, il “pedestrian” e “mobilized gaze” che fa della flâneuse il soggetto emergente della sfera pubblica moderna, e dello shopping mall il luogo della sua affermazione.

La mostra si apre con una tipica immagine post-moderna: una serie di schermi a tubo catodico compongono un piccolo alveare di corpi che fanno ginnastica aerobica. Cher Body Confidence, Jane Fonda’s Easy Going and Rachel Welch Body and Mind (1992-2022) offre le istruzioni per l’uso della mostra, dove le prestazioni si misurano a colpi di coscia, glutei e autostima. Muoviti, tieni il ritmo, ma soprattutto guarda e consuma! O meglio, scegli come farlo… Nella sua flânerie aerobica e post-femminista, infatti, la “bag lady” Fleury non si accontenta di esercitare uno sguardo mobile negato altrove, ma usa le merci come arma.

Nella prima sala (Please, no more of that kind of stuff), ad esempio, diversi oggetti-feticcio si offrono nella loro scintillante e nuda evidenza, rivelando una duplice funzione, utilitaria e offensiva allo stesso tempo: décolleté argentei con borchie appuntite, manette-bracciale griffate Gucci, una pistola-asciugacapelli rigorosamente dorata. Fleury converte il bene privato, meglio se di lusso, in un mezzo di decostruzione collettiva, con un vero e proprio sabotaggio che assume spesso dimensioni monumentali: cipria e forcine per capelli sovradimensionati e oggetti fallici cromati o impellicciati compongono un assemblage eccentrico di riferimenti glam pop e post-punk.

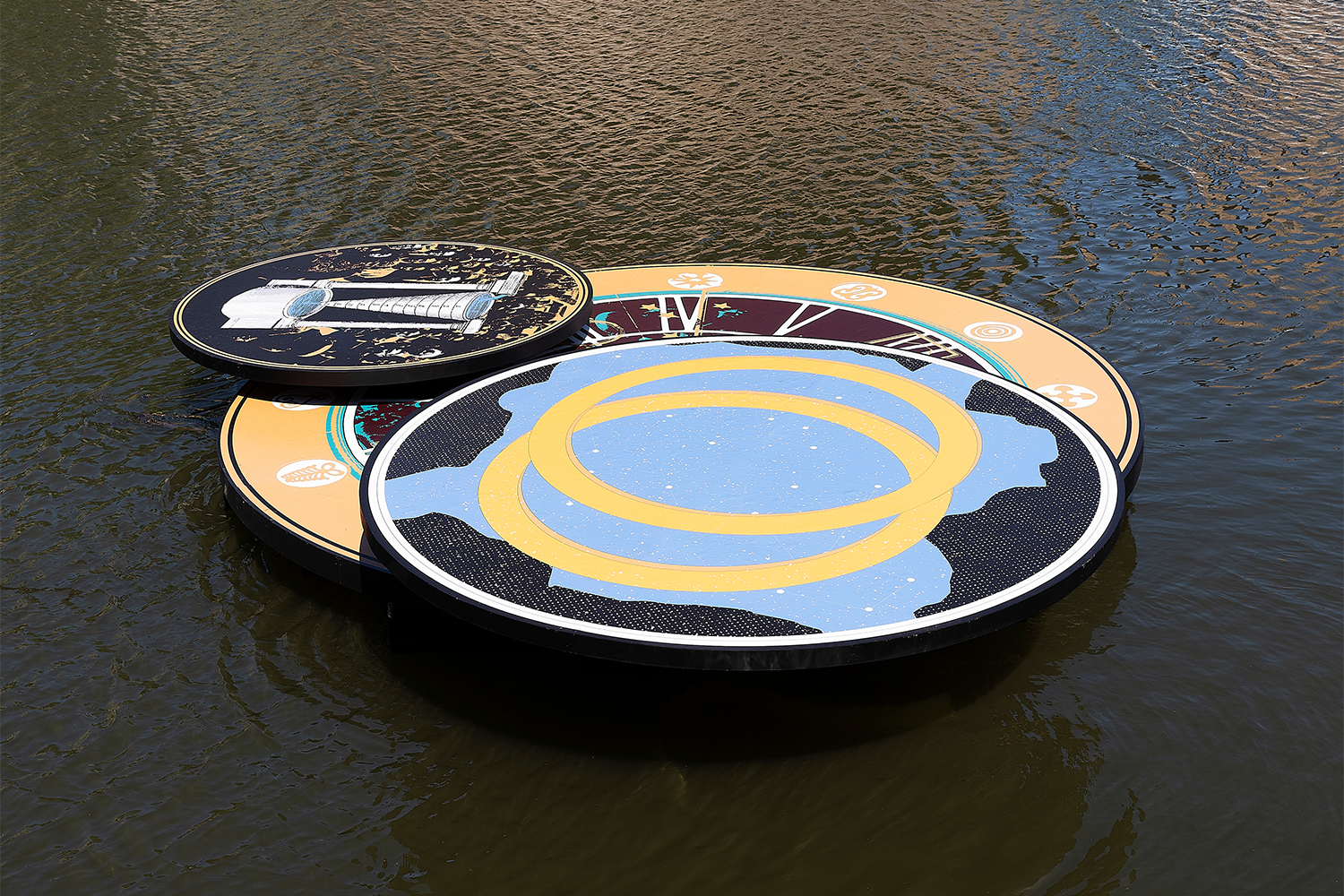

In un viavai disinvolto e sarcastico di riferimenti che attingono all’immaginario cinematografico e artistico – dallo stile classico hollywoodiano (Fur Fetish, Silver Screen Survey) ai b-movies degli anni Sessanta e Settanta (First Spaceship on Venus), dal minimalismo alla pop art – Fleury si appropria di forme e simboli usandoli come ready made rettificati per mettere in evidenza la colpevole parzialità di un sistema maschiocentrico di valori e rappresentazioni stereotipate e sessiste.

In Walking on Carl Andre (1997), ad esempio, alcune modelle passeggiano su una serie di Squares dell’artista minimalista: “il video individua un soggetto imprevisto e indesiderato come fruitore delle sue sculture” scrivono le curatrici. “Le scarpe, colorate ed esuberanti, si confrontano con la rigidità degli Squares creando un’antitesi visiva quanto concettuale”. Un trattamento analogo è riservato anche alle strisce di Daniel Buren (The Eternal Wow). Le vediamo curvarsi come a voler suggerire una vagina le cui pieghe insidiose aprono a un immaginario di evasione dalla gabbia superomista che a lungo ha dominato l’arte e le sue istituzioni.

Ecco, mi piace pensare che a piegare strisce e gabbia sia stato una sorta di spirito guida che potrebbe avere l’aspetto di Marlene Dietrich in Blonde Venus (von Sternberg, 1932): qui la diva non solo usa tutta la sua carica androgina per sottrarsi alle proiezioni muliebri della fabbrica dei sogni, ma lo fa impellicciata, o meglio mascherata da gorilla mentre sulle note di Hot Vodoo canta “I want to start dancing, just wearing a smile; Hot voodoo, I’m aflame”.