Nel suo saggio ampiamente discusso Spazi Altri. I luoghi delle eterotopie, Michael Foucault ci invita a pensare che attualmente viviamo “nell’epoca del simultaneo, nell’epoca della giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso”. Foucault afferma che siamo “in un momento in cui il mondo si sperimenta più che come un grande percorso che si sviluppa nel tempo, come un reticolo che incrocia dei punti e che intreccia la sua matassa”¹. Più viviamo la vita attraverso gli schermi, leggendo – mentre gustiamo il caffè appena preparato – delle catastrofi e delle ingiustizie di massa che si verificano in molti luoghi del mondo contemporaneamente (probabilmente anche dove siamo noi), più il passaggio sopra citato diventa pertinente.

Nonostante anche le nostre menti più critiche ci ricordino di non guardare il mondo esclusivamente attraverso la lente del canone occidentale, e quindi di non affidarci sempre agli stessi autori, in alcuni casi sembra inevitabile. È divertente e al contempo spaventoso il fatto che durante la stesura di questo testo mi appaiano di tanto in tanto le notizie del giorno in un’altra finestra aperta sullo schermo: il presidente Recep Tayyip Erdogan vieta le opere teatrali “straniere” – europee per il momento – in Turchia. Tra gli scrittori censurati ci sono Dario Fo, Shakespeare, Cechov e Brecht! Dovremmo considerare davvero significativo questo divieto nell’epoca dell’accessibilità dei media digitali? Forse no. Eppure è un forte gesto simbolico contro il patrimonio planetario, e allo stesso tempo un gesto che non proviene da un discorso anti-coloniale con lo scopo di dare priorità alle voci periferiche, ma da un leader nazionalista populista e “pericoloso”. È proprio questa inversione, questa affinità reazionaria, di cui dovremmo essere molto consapevoli nell’epoca attuale dei dispersi – così definita da Foucault. Non perché la retorica post-coloniale condivida gli ideali o le convinzioni della politica populista e/o nazionalista, ma perché quest’ultima baserà le sue argomentazioni sugli sforzi antiglobali e anticapitalisti e sul più ampio dibattito sulla differenza culturale.

Al giorno d’oggi sembra purtroppo che all’interno di questo dialogo duraturo e valido sull’imposizione di una cultura cosmopolita, generalizzata e costruita su basi eurocentriche, il ruolo della vittima e del carnefice sia intercambiabile. Questo è molto preoccupante. Talvolta – e forse adesso è uno di quei momenti – gli sforzi per forgiare un contro-discorso all’egemonia possono diventare essi stessi egemonici. Modelli di inclusione ed esclusione, anche se appaiono necessari quando sono formulati e adottati, possono finire per andare contro il loro scopo. Quindi, abbiamo continuato a chiederci: come possono le idee stesse di liberazione e autodeterminazione sfuggire al punto di vista soggettivo dell’artefice che le teorizza? Anziché continuare ad articolare e riarticolare o invece fissarci su una serie di tratti culturali e storici presupposti, dovremmo forse interrogarci nuovamente sul tempo e sul luogo in cui questi tratti sono costantemente plasmati. In che modo la nozione di una “comune eredità post-coloniale” è sostenuta in tempi di fiorente neocolonialismo, innescato non solo dall’economia globale ma anche dalle nuove forze nazionaliste e autoritarie di estrema destra che hanno acquisito popolarità in tutto il mondo?

Alcune settimane fa, durante l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Socratis Socratous presso la galleria The Breeder di Atene, una delle opere ha catturato la mia attenzione. Si trattava di una costruzione scultorea quasi bidimensionale appesa al muro che includeva l’ingrandimento di un disegno di due mani che si stringono, preso in prestito dal manuale di istruzioni di un bagnino. In quell’occasione l’artista mi ha spiegato quanto sia cruciale riuscire a tenere per mano correttamente un’altra persona durante un salvataggio in mare complicato, e come questa importante questione di vita o di morte, del corretto afferramento delle mani, lo abbia incuriosito e abbia ispirato il suo lavoro. Nella mia mente questa immagine si è connessa con l’ovvietà – la crisi del rifugiato, il più crudele di tutti gli eventi del Ventunesimo secolo – ma anche con i modi in cui coesistiamo. Abbiamo lottato per la sovranità, per il riconoscimento, per la molteplicità, eppure definiamo i confini sempre di più. I nostri sforzi potrebbero aver avuto effetti collaterali. Involontariamente, abbiamo permesso al nazionalismo di prosperare come mai prima dalla fine degli anni Venti. Il lavoro di Socratous mi ha fatto pensare che forse ci siamo afferrati e abbracciati l’un l’altro nel modo sbagliato.

“Non sono le nostre differenze a dividerci. È la nostra incapacità di riconoscere, accettare e celebrare queste differenze”, esorta Audre Lorde. Tuttavia, in un mondo scandito da processi coloniali, ci vuole impegno e tempo per poterlo fare. Ciò che sembra importante è rimanere legati ad alleati e amici affini e non con tutti. Si tratta di saltare fuori dal cerchio degli “assassini”, comunque possiamo, e al contempo aiutare gli altri, se possibile. Ma gli “assassini” sono ovunque. L’applicazione “radicale” del capitalismo all’idea di comunità – le comunità pianificate, potremmo dire – ha diviso le persone in gruppi specifici, rendendole più facile da controllare. Dobbiamo recuperare la continuità e riconsiderare l’essenza della democrazia. Allo stesso tempo, forse dobbiamo smettere di offrire la nostra saggezza e conoscenza alle cripto “oligarchie”, “monarchie” e qualsiasi altro genere di sistema avido e corrotto che sfrutta le persone senza limiti. Cercano la nostra legittimità e “aiutano” la nostra causa quando non influisce direttamente sulla loro “località”. Come ci collochiamo di fronte a tali possibilità? Come ci rapportiamo al generoso sostegno che ci viene offerto, in assenza di qualsiasi altro sostegno, nei momenti in cui siamo in uno stato di semisopravvivenza tra le rovine della democrazia? Le conseguenze dei nostri atti e delle nostre sinergie sono in sintonia con la nostra filosofia e i nostri obiettivi? Stiamo sconfiggendo i nostri scopi? Le alleanze sono sempre benvenute; ma la democrazia è un imperativo! Molte persone sono morte nel perseguirla. Dovremmo essere sempre vigili.

“Ci sono tutti i motivi per fare una rivoluzione. Non ne manca uno”, sostiene The Invisible Committee nel loro libro più recente, intitolato Now (2017). “Il naufragio della politica, l’arroganza dei potenti, il regno della menzogna, la volgarità dei ricchi, i cataclismi dell’industria, la miseria galoppante, lo sfruttamento puro, l’apocalisse ecologica – non ci risparmiano nulla, nemmeno l’essere informati di tutto. ‘Clima: il 2016 infrange il record di calore’, annuncia Le Monde, come fa ormai ogni anno. Ci sono tutti i motivi insieme, ma non sono questi a fare le rivoluzioni, sono i corpi. E i corpi sono davanti agli schermi. […] I passeggeri umani, incantati, osservano il loro naufragio come uno spettacolo di prim’ordine. Sono così affascinati da non sentire l’acqua che già bagna le loro gambe”². In che modo la ricezione sovrabbondante di informazioni in tempo reale – inarrestabile ovunque ci troviamo – ha influenzato il nostro senso di “realtà”? Come ha manipolato la nostra consapevolezza? Siamo ancora in grado di vedere i risultati che dipendono dagli atti umani? Oppure la dissociazione tra le impressioni visive e i fatti è stata così efficace che abbiamo perso completamente il contatto con “l’umano”, facendoci nel frattempo sommergere dalla stimolazione cibernetica? La Rivoluzione è una grande seduttrice, ma il denaro e i comfort lo sono altrettanto. Nel mondo dell’arte, i confini tra rivoluzione e comfort sono sempre più sfocati, spesso intesi come sfumature di “colori” simili.

Scrittori e curatori professionisti fanno carriera su prestazioni svolte sulla base di atteggiamenti rivoluzionari contro i mulini a vento. Quanto è sbagliato guadagnarsi da vivere con “nemici” e “cause vane” esagerate o inventate ad hoc? Quanto è simile questo processo alla tendenza del “voto di protesta”, in cui gli elettori arrabbiati, influenzati da notizie false che scorrono sui loro schermi, eleggono candidati alla Trump in tutto il mondo? Eppure tutti noi, i nostri più talentuosi lavoratori e apprezzati mentori, soccombiamo:

Diventare carnivori in assenza di altre alternative.

Servire i potenti nel mondo.

E, a volte accecati dalla vanità, alla ricerca della nostra discreta posizione, a scrivere di ciò che ci divide invece che di ciò che ci unisce.

La ripetizione necessaria e incontrollabile di termini quali decolonizzazione, supremazia, reintegrazione, rimpatrio e ritorno nei testi al momento in circolazione mi rende scettica in vari modi. Per esempio, mi è nota la discussione sul rimpatrio dei marmi greci – una faccenda che è tornata ad essere in primo piano, e non a caso. Ci sono molti testi online e testi all’interno di pubblicazioni d’arte che trattano la questione e chiedono il loro ritorno. Il genius loci è importante; anche le economie contano. Eppure, in tutti questi testi, raramente o quasi mai mi è capitato di leggere della mancata comprensione – o meglio dire, l’appropriazione indebita – della cultura e della provenienza dell’antica Grecia. Va bene, è chiaro, vogliamo i nostri marmi indietro. Ma chi siamo noi? Anche questa domanda dovrebbe importare! Che cosa è successo al nostro tempio d’oro, fucsia e blu acceso con le sue colonne doriche a strisce e alle cariatidi dalle labbra rosse che tenevano il tetto sulle loro spalle? Perché il colore sfugge alla discussione sul rimpatrio dei marmi greci? Potrebbe macchiare la pura, “inventata” gloria bianca che ha reso i marmi così celebrati e preziosi? La restituzione è un diritto legittimo di ogni cultura, nazione e cittadino. Tuttavia lo smantellamento di una storia mondiale ipercoloniale sembra più necessario che mai. Oserei dire che la discussione sul ritorno è importante quanto il ritorno stesso. Forse questo processo di dimenticanza potrebbe portare a un insieme più democratico e onnicomprensivo. In seguito alla restituzione di fatti storici, è persino possibile che i musei occidentali restituiscano volontariamente i loro trofei alle loro “case” (ride).

Cosa sono i “monumenti storici” se non prove vere e memoriali delle lotte umane per un modo di vivere equo? Perché siamo interessati esclusivamente – nonostante anche questo sia estremamente importante – a quale nazione appartengono? L’appassionata attenzione al rimpatrio mette in ombra altre storie parallele e rafforza involontariamente le cause nazionaliste. Forse la bianca purezza romanzata delle antiche rovine come culla della civiltà occidentale è una delle proto-campagne della supremazia bianca. Questo problema è degno della nostra attenzione come reintegrazione. In realtà, i due problemi vanno di pari passo.

“L’attuale valanga di consapevolezza pluralista suggerisce che molte società sono forse troppo preoccupate per lo scoraggiante progetto di auto-interrogazione e ri-narrazione all’interno dei loro confini, per estendere questa disposizione critica ai dibattiti sull’internazionalismo”. Così sosteneva Olu Oguibe all’inizio degli anni Novanta, in una conferenza e pubblicazione organizzata da INIVA e curata da Rasheed Araeen e Jean Fisher. “Questo è il problema fondamentale dei dibattiti emergenti, vale a dire che non mettendo in discussione un determinato internazionalismo e al tempo stesso fondandosi su di esso, implicitamente condividono il licenziamento delle tradizioni di lunga data dello scambio internazionalista tra popoli e culture al di fuori dell’Occidente”³. Ma siamo pronti ad ospitare lo straniero? Qualsiasi “noi” e qualsiasi “altro”? Dovremmo capire che ora, forse più che mai, dovremmo riesaminare l’Occidente e il suo potere, imparare a concepirlo di nuovo come una sola prospettiva direzionale, un punto di vista soggettivo all’interno dell’orientamento di qualcuno, e smetterla di considerarlo il canone di pensiero e azione onnipresente.

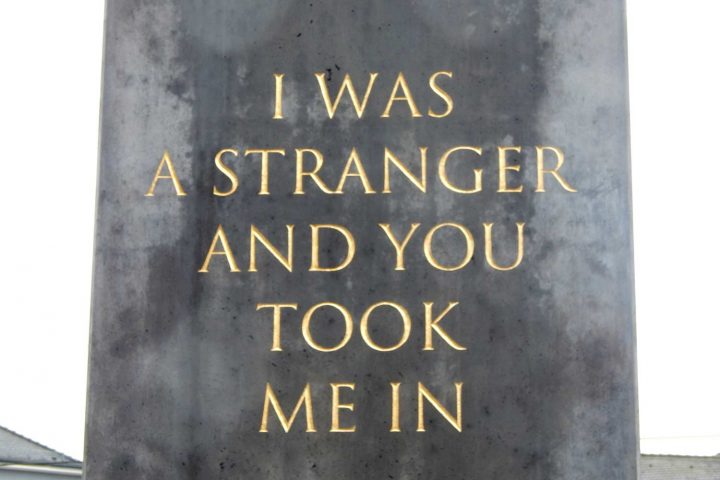

Una delle opere più memorabili di Documenta 14 è stata (e rimarrà) il Monumento agli stranieri e ai rifugiati di Oguibe. Oltre alla sua forte presenza scultorea e alla sua portata concettuale, l’opera sarà sempre ricordata per la sua storia inquietante. Progettato come un lavoro site specific per Königsplatz, una piazza pedonale nel centro della città, l’opera recita: “Ero uno straniero e mi hai accolto”. Il versetto è di Matteo 25:35, ed è inciso in lettere d’oro in tedesco, inglese, arabo e turco. Secondo Oguibe, il suo obelisco era inteso come un “invito all’azione”, portando alla luce condizioni affrontate da milioni di rifugiati. Eppure il lavoro è stato politicizzato dal Consiglio comunale di Kassel sotto la pressione del partito anti-immigrazione della destra Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland). Il termine “arte degenerata”, attribuito all’opera, è stato nuovamente udito durante gli incontri nella stessa città in cui si sono svolti i primi atti distruttivi della Notte dei Cristalli⁴. Il monumento pubblico è stato offerto in vendita alla città in modo da diventare permanente, così come è avvenuto in passato con altre opere di Documenta. Dopo diverse trattative (l’artista ha proposto un’enorme riduzione del costo), ha avuto luogo l’accordo finale. Tuttavia, in una riunione del 24 settembre 2018, che avrebbe dovuto decretare il destino dell’obelisco, il Consiglio Comunale ha deciso di rimuovere la scultura perennemente, respingendo le proposte precedenti offerte a Oguibe per ricollocare il lavoro in Holländischer Platz – una posizione meno centrale vicino un’università locale. Prima di una conclusione finale, il monumento è stato rimosso il 3 ottobre 2018, durante la festa nazionale della Germania che commemorava la riunificazione. Si è trattato di un gesto simbolico violento e autoritario. Eppure, mentre la notizia si diffondeva attraverso i media nazionali e internazionali, la rimozione dell’obelisco ha iniziato a essere protetta dalle masse. Apparentemente il monumento tornerà nello spazio pubblico di Kassel in un’altra posizione centrale, sebbene non sia la piazza per cui è stato progettato. Il suo messaggio è stato trasmesso attraverso quartieri, nazioni e comunità, e sarà trasmesso anche attraverso le generazioni, non può essere taciuto. È come se Oguibe fosse consapevole della reazione che la sua opera avrebbe provocato, ma nonostante ciò avesse deciso di compiere lo sforzo, non solo per rendere evidente l’ipocrisia politica, ma anche per allargare i confini per un futuro migliore.

Il testo di una canzone di Momus intitolato “Erostrato” fa così: “La notte del 21 luglio, 356 a. C. / Io, Erostrato, ho raso a terra / Una delle meraviglie del mondo / Il favoloso tempio di Artemide / Qui nel grande porto di Efeso // L’ho fatto per diventare famoso / Per sfidarmi / Le autorità hanno scioccamente vietato il mio nome / Con la pena di morte / Per essere sempre nominato di nuovo // I matti! Quella era la mia garanzia / Di immortalità / Qualcosa nel Ventunesimo secolo / Anche mentre parliamo sta cantando di me! // E ai tuoi tempi ho molti imitatori e ammiratori / Il mio nome resiste, ha detto Sartre / ‘Come un diamante nero’”. Questi testi non sono romanzati, si basano sulla storia greca antica. Per quanto riguarda Erostrato, è ancora incerto chi fosse esattamente. Potrebbe essere stato qualcuno di basso livello sociale, un non-efesiano o uno schiavo. Non importa chi fosse, ma mi piace pensare a lui come uno spirito anarchico proto-libertario che, nel suo tentativo di interrompere la costruzione di una storia inventata – quelle che oggi chiameremmo fake news – è arrivato al punto di bruciare un tempio. Speriamo che non ci sia più bisogno di templi bruciati per non dimenticare e riuscire a ricomporre la storia ufficiale. In momenti come questi, in cui stiamo per perdere tutti i nostri diritti, le nostre risorse, e infine la nostra libertà, dovremmo essere molto attenti a ogni dettaglio che sta accadendo intorno a noi, e molto cauti in tutte le nostre azioni.

In una conferenza del 2013 ad Atene, Giorgio Agamben ha detto: “La nuova identità è un’identità priva della persona, come è stata in passato, in cui lo spazio della politica e dell’etica perdono il significato e devono essere ripensati da zero. Mentre il cittadino greco si definiva attraverso l’opposizione tra privato e pubblico, l’oikos, che è il luogo della vita riproduttiva, e la polis, il luogo dell’azione politica, il cittadino moderno sembra piuttosto muoversi in una zona di indifferenza tra il privato e il pubblico, o per citare i termini di Hobbes, tra il corpo fisico e quello politico”.

In termini di meglio o peggio, la routine quotidiana non è più quella che conoscevamo; la città non è più la città che conoscevamo; la politica non è la politica che riconosciamo; le nostre cose non ci appartengono più; lo spazio pubblico non ci appartiene più, e anche lo spazio privato è negoziabile, se ce n’è ancora uno. Siamo un’entità in transito, in cui nulla è più familiare e tutto è banale. Stiamo vivendo un rapimento. Mentre sperimentiamo questo inevitabile cambiamento, in cui tutto è in moto, lo spazio perde la sua forma e si trasforma in nulla, un luogo immateriale: lo spazio per l’impossibile. Possiamo trasformare questa oscillazione incontrollabile da qui a lì e altrove in uno spazio dove “tutto” potrebbe – di nuovo, o al contempo – essere “possibile”? Da dove iniziamo, se auspichiamo alla possibilità di un cambiamento discorsivo? Il labirinto non dovrebbe essere il problema: porte chiuse, punti di vista assoluti e soluzioni assolute sono il problema.

Cos’è il topos e cosa è il tempo nel nuovo coraggioso transworld globalizzato e iperconnesso? Navigare nel tempo e nello spazio che si trovano tra due poli di qualsiasi tipo implica una via precaria che potrebbe paradossalmente portare a un risultato produttivo pieno di possibilità e speranza. Con il senno di poi, potrebbe essere una transizione dinamica. Nel suo libro Temps de Crises (Tempi di Crisi) Michel Serres descrive questo posto nel modo seguente: “quando un coraggioso nuotatore nuota in un fiume agitato o in un mare mosso, il percorso contiene tre passaggi. Finché il nuotatore mantiene il contatto con il punto di partenza, o quando il nuotatore vede il punto di arrivo da lontano, il nuotatore abita l’oggetto del desiderio. Tuttavia, da qualche parte a metà del percorso, il nuotatore fa un’esperienza molto decisiva e allo stesso tempo dolorosa. Lontano dalle due rive, attraversa un territorio neutro e grigio, un tempo di transizione che non è un luogo o l’altro ma entrambi contemporaneamente. In questo momento di difficoltà e in cerca di equilibrio, il nuotatore incontra un luogo sconosciuto, uno che non esiste in nessuna mappa e che nessun viaggiatore ha descritto prima”⁵.

“Ritorno a casa” o “esilio permanente” non possono più essere gli unici lati possibili del dibattito. Forse una serie di nuovi punti comuni potrebbe essere più appropriata e anche più inclusiva. Che dire di un terzo spazio – o di una serie di terzi spazi tra centri e periferie – dove le persone si incontrano per immaginare modi alternativi di stare al mondo? Un luogo “tra i luoghi”, una correlazione di spazio, forma e politica costituita da varie sovranità interconnesse? Un luogo che rimane costantemente aperto a dialoghi imprevisti tra quartieri, città, regioni, associazioni e approcci? Che dire di una narrativa comune en chemin, fluida e costantemente aperta a ulteriori domande e complicazioni costruttive lungo la strada? Una narrazione che ha tanto a che fare con le persone e con i luoghi con cui interagiamo durante “il viaggio della nostra vita” come con la consapevolezza di noi stessi. Chi siamo veramente e da quale punto di vista possiamo percepire ciò che ci circonda?

Forse l’attuale “nozione di spazio pubblico” coniata da Nikos Papastergiadis – che si tratti di un polo simbolico, una biennale come quella che coincide con questo numero, un diario o una conferenza – si sta rivelando un punto d’incontro cruciale per il dibattito artistico, un luogo “tra i luoghi”, una correlazione di spazio, forma e politica. Lo scopo è trovare i modi per diventare i sostenitori di una nuova era della vita politica (politica dopo la polis) che deve ancora arrivare. Un’era che offra un’autentica possibilità per una democrazia che includa il cittadino e colui senza una città, il locale e l’immigrato, l’espatriato e il rifugiato, attraverso nuove associazioni che vengono definite orizzontalmente e non quando sono capovolte o rovesciate.

“Il conflitto di questo spazio non può essere identificato pienamente con l’interazione tra la realtà culturale del ‘centro’ omogeneizzante e quelli ancestrali dei nativi americani, africani e asiatici con componenti primitive”, sostiene Octavio Zaya in un testo intitolato “Southern Comfort, Pirate Thinking”, scritto per il primo numero di South as A State of Mind nel 2013. “La sua configurazione ibrida – decentralizzata e destabilizzante – segna il mio conforto meridionale. La fusione diventa un ricco flusso mitologico, indipendentemente dal tempo e dai tempi storici. […] La sua “identità” è quindi soggetta a specificità che derivano dal suo radicamento in uno spirito ecumenico, anche messo insieme in un prodotto che spiega la cultura come sintesi del particolare e dell’universale. Il suo processo di mascheramento e progressivo sviluppo del cliché, dello stereotipo e del ridicolo è così radicale che è stato necessario smembrare un’operazione simile al cosiddetto meta-linguaggio”⁶. In precedenza, lungo la stessa linea di pensiero, Homi Bhabha ha scritto: “L’universalismo non termina semplicemente con una visione del significato immanente di ‘spirituale’ prodotto nel testo. Interpella inoltre, per la sua lettura, un soggetto posizionato nel punto in cui il conflitto e la differenza si risolvono e tutta l’ideologia finisce. Il punto non è che il soggetto trascendentale non possa vedere il conflitto storico o la differenza coloniale come strutture o temi mimetici nel testo. Ciò che non può concepire è come esso stesso è strutturato ideologicamente e discorsivamente in relazione a quei processi di significazione che non consentono quindi la possibilità di significati interi o universali”⁷.

Parole e idee così significative hanno aiutato a cambiare questi processi di malcostume in tutto il mondo. Sia Zaya che Bhabha sono stati recentemente negli Emirati come parte della giuria per il Premio della Biennale di Sharjah. Quando l’ho sentito per la prima volta ho avvertito un leggero pizzicore nella mia anima, ma poi ho pensato: quali sono le altre alternative? Sono sicura che hanno trovato un modo per affrontare questa delicata situazione nel modo più etico e fruttuoso.

Le parole cominciano a sfuggirmi. Ricordo una frase che ho visto di recente incisa su un tappeto d’ingresso, parte di un’installazione dell’artista Artemis Potamianou. Diceva: “Tutto sommato”. Lo spettacolo, intitolato “La tua storia non è la mia storia”, nella Galleria Enia nel Pireo, si concentra su varie condizioni di imprigionamento letterale e esistenziale – persino l’auto-imprigionamento. Mentre parlavo con l’artista la canzone “All Apologies” dei Nirvana mi è venuta in mente. Il testo è probabilmente il modo migliore per iniziare e concludere questo monologo:

Cos’altro potrei scrivere

Non ho il diritto

Cos’altro dovrei essere

Tutte scuse

Tutto sommato è tutto ciò che siamo