Il recente interesse mostrato dal sistema dell’arte privato e internazionale (quello istituzionale per la verità non è mai venuto meno) per la figura di Bruno Munari muove da una duplice motivazione. La prima, più banale, rientra in quell’attitudine alla riscoperta di personaggi ormai storicizzati da riportare alla ribalta, meglio se appartenuti a periodi che potremmo definire eroici dell’arte italiana – come sono considerati certi anni Cinquanta e tutti gli anni Sessanta – e meglio ancora se dotati di un cospicuo numero di opere che riesca a costituire una fortuna critica capace di alimentarne il mercato. La seconda motivazione, legata se si vuole alla prima tuttavia ben più profonda, riguarda piuttosto il sostrato intellettuale di Munari, che sembra essere attuale e molto lontano da tutte le nostalgie revivalistiche. È su questo che intendo soffermarmi. È indubbio che Bruno Munari possa essere definito “campione della post-modernità”. La sua fiducia nel progetto e nella possibilità di risolvere i conflitti sociali attraverso la cooperazione costruttiva tra le classi – e tra gli intellettuali e il capitale, peraltro costituito talvolta da altri intellettuali, come Adriano Olivetti, per esempio –, così come la certezza che la formazione e la didattica esercitate virtuosamente sin dalla prima infanzia possano determinare lo sviluppo coerente e felice della vita, ne fanno il perfetto esempio dei valori della modernità nella sua interezza. Intimamente legata a questo modo di sentire il mondo – il verbo vedere nel suo caso sarebbe riduttivo – è la sua azione nel campo del design, della grafica, dell’arte, sin dagli esordi, nei tardi anni Venti del Ventesimo secolo. A questi territori percorsi in lungo e in largo, sempre su strade non troppo battute sino ad allora, si aggiunge poi, dalla metà degli anni Settanta, il costante impegno sul fronte della didattica, un ambito dove ha saputo cogliere, nel magma della scoperta iniziale del mondo da parte del bambino, tutte le potenzialità espressive indagate nei decenni precedenti. In fondo si tratta sempre di un appello all’unità del reale, al concetto che l’armonia dello sviluppo dell’essere umano – e dunque l’intera vita – è lo scopo primo e ultimo della consapevolezza.

Per questo, a Munari, durante i suoi noti laboratori per bambini (sfociati poi nel “metodo Munari” brevettato, ancora oggi frequentemente utilizzato e rispettato) interessava molto di più l’aspetto processuale di apprendimento delle possibilità del reale, che il risultato finale, che poteva anche essere frutto della casualità del momento. Invece la scelta dello strumento migliore dopo aver sperimentato tutte le possibilità a disposizione – come ad esempio la durezza di una matita, o la larghezza del segno lasciato da pennarelli di vario formato, o ancora la scelta di una materia il più possibile aderente alle esigenze del momento –, diventa parte di un metodo che, una volta acquisito, non si abbandonerà mai più, ed entrerà a far parte integrante dell’attitudine dell’essere umano al “saper scegliere”, a esercitare la propria volontà motivata di fronte alla passività consueta, all’entropia sempre in agguato. E se scegliere significa anche porre le basi di un progetto, ecco che l’esercizio critico – in senso lato – e operativo diventa la base di quel “progettare la vita” che è stato il fine ultimo della modernità, dal Bauhaus all’urbanistica, all’Arte concreta a Munari, appunto.

Fin qui, dunque, la sua visione storicizzata, che rischia tuttavia di annoverare Munari tra i felici utopisti di un’epoca tanto vicina nel tempo quanto lontana nei valori, proponendolo come elemento di nostalgia e dunque di lontananza mitopoietica. Invece, il suo pensiero e la sua attività mostrano spunti, riflessioni, modi e realizzazioni che trapassano impercettibilmente da quell’idea di “Moderno” a una “condizione postmoderna” dai risvolti e dalle proposte attualissimi: pensiero e azione di Munari, cioè, si attagliano perfettamente anche al nostro presente, e mostrano una capacità di adattamento e di adeguamento che è il primo sintomo di una postmodernità consapevole e reattiva, invece che subita o osteggiata.

A tutto questo non è certamente estraneo l’elemento ironico unito alla maieutica che ha sempre contraddistinto il pensiero di Munari, leggibile direttamente nelle sue opere, a partire dalle primissime Macchine inutili degli anni Trenta (appena precedute da una Macchina aerea, 1930, sospesa a mezz’aria) che entrano di diritto nel filone delle macchine celibi duchampiane, e che sono di fatto contemporanee ai primissimi Mobiles di Alexander Calder. Questo il vantaggio concettuale nel costituire in qualche modo anche un’opposizione politica ai valori vigenti: nel 1933 c’è la trasvolata Atlantica di Italo Balbo, accolto trionfalmente a New York e a Chicago – con l’esaltazione della tecnica, del motore, dell’eroismo, della sfida, in una specie di atmosfera futurista trasferita nell’industria di regime – proprio in quello stesso anno e nel successivo il futurista Munari crea una Macchina inutile, che è la negazione di quell’insieme di qualità osannate. In questo caso, comunque, l’aspetto politico è un corollario, una conseguenza e non lo scopo dell’azione di Munari che, paradossalmente, ha mire ben più vaste che vanno oltre la contestazione al fascismo. L’interrogarsi sulle modalità in cui agisce l’essere umano, infatti, lo ha portato ad allargare costantemente i territori linguistici esistenti. La frase quasi banale che era solito ripetere “si può fare in un altro modo?” apre a interrogativi metodologici notevolissimi, forse addirittura essenziali. Innanzi tutto la decisione di operare sulle cose già esistenti, confidando nella capacità di ricerca e di invenzione non necessariamente artistiche, ma applicabili a ogni tipo di linguaggio: la tecnica e la tecnologia come risorse di base – così come per Duchamp lo era la lingua. Poi, l’adattabilità alle situazioni più disparate: Munari non aveva un team, alle chiamate rispondeva sempre lui, anche perché in studio non c’era mai nessun altro…

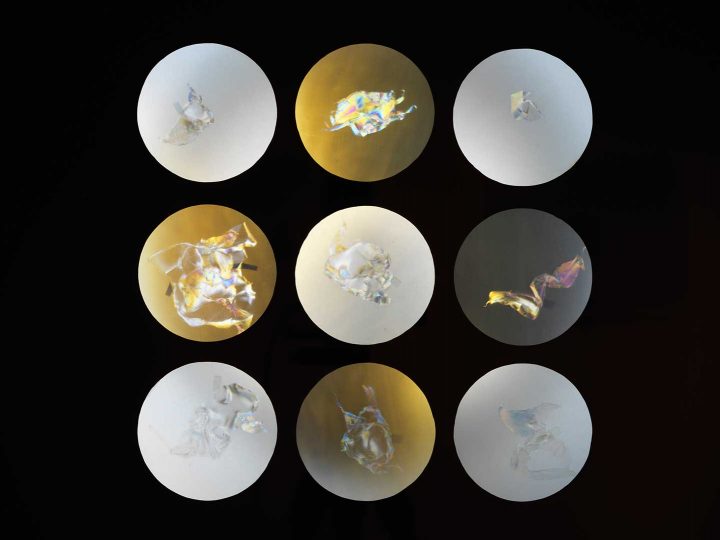

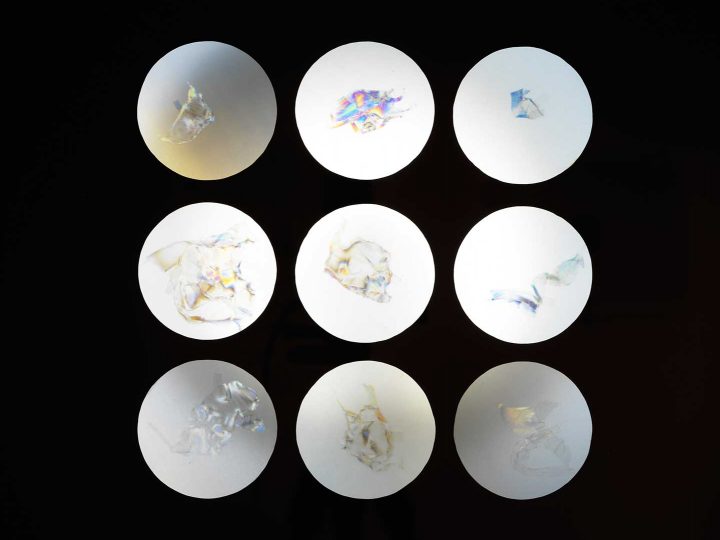

Munari avrebbe costituito “in situ” la sua squadra di lavoro, confidando nell’esperienza specialistica trovata sul luogo di volta in volta, appoggiandosi all’esperienza altrui e sulla propria capacità maieutica e metodologica di sperimentare il non ovvio. Il lavoro sul metodo è la premessa per l’allargamento di ogni territorio linguistico, per l’esplorazione delle possibilità dello strumento e del linguaggio usato sino all’estremo limite – che molto spesso comporta la negazione dello statuto di normalità previsto per quello strumento e per quel linguaggio, esattamente come la macchina che è costruita per essere “inutile” (si vedano a questo proposito le esperienze postbelliche di Jean Tinguely, così come quelle di Victor Vasarely sul rapporto figura/sfondo nell’Arte astratta, già teorizzate e riconosciute da Munari tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta, quando era stato tra i fondatori del gruppo M.A.C. – Movimento Arte Concreta). Allo stesso modo risulta fondamentale per il suo pensiero – anche se non strettamente in relazione al suo mercato – l’esperienza di realizzazione di Xerografie originali (1962 – 1990), partendo proprio dall’allargamento fino all’estremo limite del concetto di macchina fotocopiatrice come produttrice di copie tutte uguali: la produzione consapevole di pezzi unici – semplicemente muovendo l’originale sul piano luminoso – non è, come si potrebbe credere, uno spunto soltanto dadaista (o un gioco da bambini dispettosi), quanto piuttosto costruttivista, perché trova nella prassi la risposta alla teoria, e addirittura risponde a quella filiera di prassi-teoria-prassi di memoria marxiana.

Per tornare allora a una possibile lettura postmoderna di Munari su basi assolutamente attuali (per non usare “moderno”, Munari era contro tutte le definizioni troppo rigide) basterà ricordare che la sua attività volta a frequentare consapevolmente territori linguistici affini (soffermandosi spesso tra l’uno e l’altro, in quella terra di nessuno – o di tutti – che non riconosceva alcuna disciplinarietà a chi li frequenta) è al contrario un sintomo potente di contemporaneità. Qualche decennio fa, pur riconoscendogli buone qualità analitiche, questa sua attitudine trans-territoriale era vista dai singoli comparti della linguistica come un difetto grave, mentre oggi è la prova di un metodo in grado di riconsiderare il reale su basi nuove. La difficoltà di collocare Munari in un settore ben definito da questa o quella forma di creatività in qualche modo ha intaccato la sua credibilità, mentre ora la sua eredità può essere considerata anticipatrice della dissoluzione degli ambiti linguisticamente determinati, in favore di una mobilità liquida oggi infinitamente più efficace. Se ne trova un indizio nel suo interesse per la topologia (“fino a quando un triangolo resta un triangolo e si può chiamare tale?”) e nel suo libro più teorico Design e comunicazione visiva (Laterza, Roma 2007) – risultato di un anno di insegnamento in una sede distaccata della Harvard University, in Massachusetts nel 1967: alcune pagine di disegni sugli sviluppi dei contorni di una stella marina ricordano molto da vicino il senso di impossibilità di definizione dei confini tra le dimensioni geometriche, messe a punto nella teoria dei frattali di Benoît Mandelbrot nel 1975 e venuti di moda circa quindici anni dopo. Il senso di una non frattura tra le dimensioni classiche della geometria euclidea, ma al contrario di continuità in continua metamorfosi, è ciò che Munari ha da sempre messo in atto nei suoi interventi sul mondo.