Bruna Roccasalva: La prima cosa che ho pensato guardando i tuoi lavori, quelli recenti in special modo, è stata che fossero “eccessivi”, per la maniacale resa di ogni singolo dettaglio, per il virtuosismo della pennellata, per la ridondanza dei soggetti. Eppure, malgrado questa eccentricità esibita e tanta esuberanza visiva, hai assunto come paradigma teorico del tuo lavoro un’affermazione di Philippe Sollers secondo la quale “È strano continuare a pensare che la pittura sia fatta per essere vista”. Potresti spiegare questo paradosso?

Valerio Carrubba: Quello che ho sempre cercato di fare è sviluppare delle “macchine operative”, dei “processi”, in grado di produrre dipinti che contraddicano la propria verità e non pongano alcuna questione riguardo all’aspetto finale, in una sostanziale indifferenza estetica e in una teorica condensazione e dissoluzione di tutto il “possibile” delle forme pittoriche. È in questo processo di scomparsa dell’immagine che consiste il lavoro, anche se la sparizione è simultanea al suo generarsi. I dipinti sono realizzati prescindendo da tutto ciò che normalmente presiede alla costruzione di un’immagine: obbediscono sempre a logiche esterne, attuando le quali è impossibile “sbagliare” colore, pennellata, soggetto… la tecnica non serve più. In questo modo ogni singolo elemento del quadro è totalmente svuotato di “argomento” e la forma assunta sarà solo un equivoco nella sua successiva fruizione e analisi.

BR: Un attentato alla forma attraverso la forma…

VC: Esatto, anche se paradossalmente le opere si presentano come la più tradizionale della pittura. Questa “forma” altro non è che la parodia della forma stessa.

BR: Queste dinamiche sono forse più esplicite e radicali nei tuoi primi lavori, tutti eseguiti partendo da un dato precostituito, come la corrispondenza tra il peso della materia pittorica e quello del tuo corpo, dei litri di sangue o del quantitativo d’acqua di cui è costituito o, in altri casi, l’utilizzo del medesimo quantitativo di pigmenti. Regole date una volta per tutte che fanno del quadro il risultato di un calcolo scientifico, di un’equazione matematica. Che relazione c’è tra questi e i lavori più recenti?

VC: Il punto è sempre lo stesso: un’opera depositaria della propria scomparsa, che si logora dall’interno e contesta la propria apparente verità. Nei miei primi lavori, la perdita della forma era causata dal suo dipendere totalmente da condizioni esterne di tipo non formale e dal non aver alcun contenuto, come accadeva ad esempio per G787D (1998), in cui il peso del mio corpo sott’acqua era tradotto in chili di colori e nella riproduzione insensata di una tovaglietta cinese. Le opere più recenti, invece, proiettano questa situazione costitutiva e generale del “niente da vedere” direttamente sulla pelle stessa del dipinto e sulla prassi della sua esecuzione.

BR: Ti riferisci ai quadri dipinti due volte, giusto? Dal 2003 stai lavorando a questo nuovo ciclo di dipinti in cui una seconda stesura pittorica ricopre e riproduce in modo fedele quella sottostante. Questa riproduzione è eseguita nel modo più meccanico possibile, con una lenta ed esasperante perizia che trasforma il dipingere in esercizio analitico. Perché il raddoppiamento, la ripetizione?

VC: Il raddoppiamento annulla la natura significante del gesto (della mano, del pennello), è un’esperienza di body-double, è lo strumento “pratico” per questa sorta di playback. Non si tratta della classica retorica sul doppio, sull’originale e la copia ma, ancora una volta, della perdita dell’immagine. Nel rifacimento rigoroso di ogni singola pennellata è come se la pittura si negasse a se stessa: ogni tratto, all’inizio vitale, si rallenta e si blocca, e l’immagine alla fine è come esitante, sminuzzata.

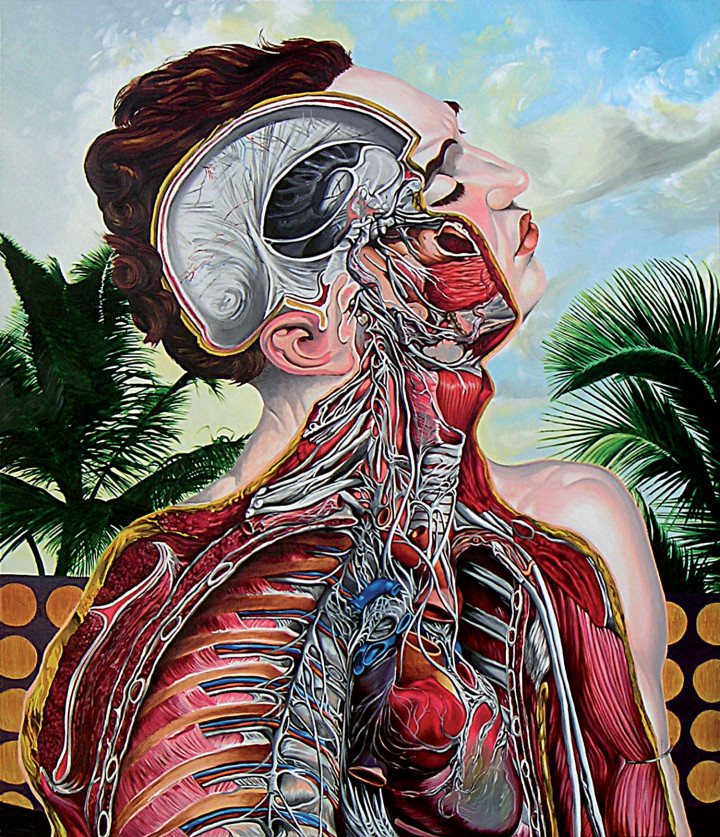

BR: È chiaro come in questo tuo sottrarti a qualsiasi forma di scelta anche l’iconografia sia del tutto casuale. Un’immagine vale l’altra. Perché allora il ricorrere della figura anatomica?

VC: Non sono io a sottrarmi a qualsiasi scelta, è il lavoro a pretenderlo. È inevitabile che io nutra un amore per determinate immagini, ma tale parzialità avrebbe limitato il lavoro stesso, e dunque andava abbandonata. Questa considerazione è valida specialmente per i miei primi dipinti. Riguardo alle immagini anatomiche, è una questione di precisione. La metodologia dei nuovi lavori richiede che il soggetto dipinto contenga quanti più possibili gesti, pennellate, da ridipingere poi nel secondo momento e le illustrazioni anatomiche sono densissime di dettagli. Certo, non sono le sole a esserlo — infatti mi servo allo stesso scopo anche di foto di acconciature — ma hanno una stupefacente qualità melodrammatica che si adatta perfettamente all’umore generale di questo lavoro. Simulare se stessi è un atto altamente patetico e ho voluto che tale aspetto si amplificasse, si contraddicesse tramite la sua stessa esasperazione.

BR: Tutti i titoli sono dei palindromi, parole o frasi che possono essere lette anche a rovescio. Espressioni che, esattamente come le immagini, non significano nulla e non rimandano a nient’altro che a se stesse. È un modo per enfatizzare l’autoreferenzialità del linguaggio?

VC: No, perché l’intento di questi lavori, come dei precedenti, non è l’autoreferenzialità ma il suo esatto contrario. Non è mia intenzione occuparmi di specifici pittorici — anche se per trascurarli è inevitabile averci a che fare — ma piuttosto capire come “slegarsi” dal linguaggio.

BR: Rifare due volte lo stesso dipinto, seguire regole prestabilite… Bisogna in ogni caso spostare l’attenzione dal quadro al processo per realizzarlo?

VC: Non esattamente. È molto più importante il tempo della “scoperta”, ossia quello che accade nello spettatore quando viene a conoscenza di questo processo, perché è in questo esatto momento che l’immagine perde fatalmente di interesse, si corrode, si guasta. Lo spettatore che abbraccia questa condizione, comprende finalmente l’equivoco storico della forma e lo supera in favore di una consapevolezza nuova.

BR: Ho iniziato chiedendoti di spiegare un paradosso. Mi hai detto che quello che fai è sviluppare delle macchine operative e che il quadro è solo un fraintendimento. Il tuo discorso sembra non fare una piega. Mi chiedo però fino a che punto si spinga effettivamente la tua dichiarata indifferenza nei confronti del prodotto finale, del quadro. Come ti relazioni con esso, ad esempio in occasione di una mostra che è proprio il momento della sua esibizione e presentazione?

VC: L’opera non è altro che la possibilità che questa “scoperta” accada realmente. Sarebbe però ridicolo se mi limitassi a dimostrarlo, anziché mostrarlo. C’è nel lavoro questa urgenza di contestare il visivo, che proprio in quanto tale deve essere visto. Anche se, alla fine, non si tratta d’altro che del “deserto della visione”. Le mostre, come i dipinti, sono per me l’occasione di verificare questo nuovo tipo di rapporto, di perversione — nel senso di “spettacolo pervertito” — con l’immagine, appunto perché si può decidere di non averne più alcuno.