Affrontare l’opera di Gianfranco Baruchello è come tuffarsi alla cieca in un mare aperto. È incontrare scritte, numeri, figure che stanno a galla sullo spazio bianco della superficie come isole di conoscenza alla deriva.

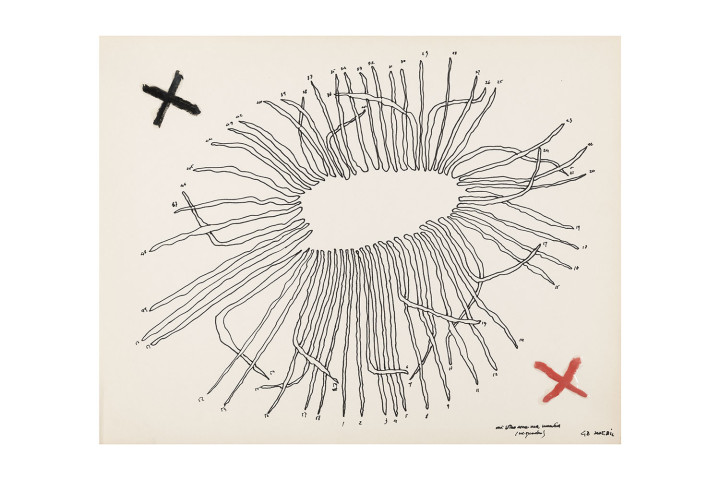

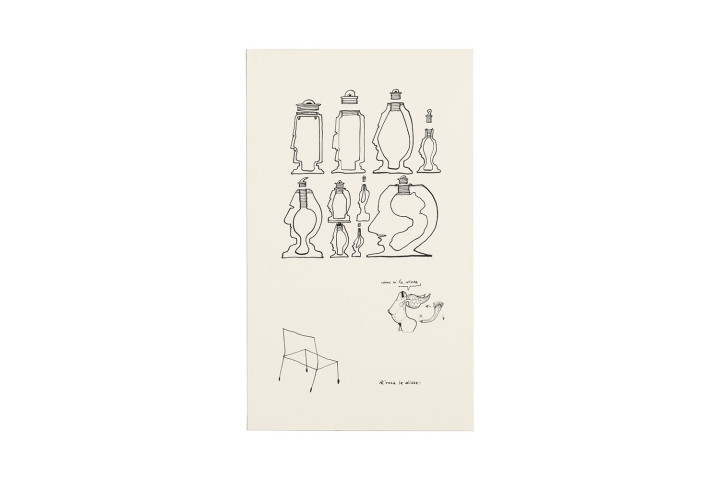

Le informazioni, le logiche, gli alfabeti, Baruchello li dirige invariabilmente verso approdi inattesi, dove si naviga a caso o nel caso. I punti cardinali sono impazziti e tutte le immagini viste, mai viste o solo sognate si spostano, cercano un posto. Ogni forma rimane leggibile, ma non riesce a formare una storia. I nomi, i cognomi, le lingue pretenderebbero di essere tutta la storia: ed è per questo che Baruchello vuol far entrare nei suoi quadri “tante immagini quante ce ne sono nella cappella Sistina”, come affermò in occasione della mostra presso la galleria La Margherita a Roma nel 1977. Lo chiama “dialogo dei minimi sistemi”, ma poi non fa caso a nessun sistema. Flirta con la fisica, la matematica, la patologia, la neurologia. Nel suo lavoro egli è ostinatamente ambiguo perchè, con l’amato Duchamp, sa che “non ci sono soluzioni in quanto non ci sono problemi”. Ce lo dicono chiaramente gli oltre duecento disegni realizzati a partire dagli anni Cinquanta e che ci accolgono in apertura di mostra: miriadi di annotazioni, punti di riferimento, frecce, equazioni, elementi telescopici, microscopici, biomorfici, dove si oscilla in continuazione dal frammento alla totalità, dal minimo al massimo di sapere. Ma ce lo dicono anche le pitture trasparenti su plexiglas (rimandi al Grande Vetro duchampiano), in cui l’occhio è chiamato a peregrinare non solo superficialmente, ma anche a collegare più strati di scrittura, a tentare vanamente di cogliere associazioni, analogie, corrispondenze segrete e inabissate.

Ma in che modo leggere i lavori di grandi dimensioni, come Il fiume (1983) o La quindicesima riga (1966)? Qui si incrocia “l’idea del frammento, del modulo, del dettaglio che si moltiplica”. Il fiume è un lungo segno che attraversa quindici metri di superficie con i suoi bordi irregolari e le sue pieghe in movimento. Sulle rive sorgono ponti e località singolari, per cui il suo corso diventa un flusso di scambi, trasformazioni, avventure visive. La quindicesima riga invece si basa sull’accostamento di frammenti letterari, dati proprio dalla quindicesima riga di 400 libri scelti a caso dalla biblioteca dello stesso artista. Ed è come se Baruchello volesse rilevare che il linguaggio non è mai oggettivo e neutrale, ma si rigenera in continuazione, prendendo infinite derive. Perfino le scatole-vetrine che sembrano raccogliere “tutto ciò che avanza della giornata” non sono mai teche o urne che congelano la molteplicità del reale, ma piuttosto teatri che vivono sotto il regno dell’azione, dello spostamento, della duplicazione. È così per La Grande Biblioteca (1976-2013), che si avvicina più a un prodigioso ricettacolo di cose che a un ordinato archivio. Matite, chine, smalti industriali, ritagli di giornale, fotografie, fotocopie, ecc. È una raccolta sterminata, un immenso accumulo di memorie, “dove tutto può essere rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili” (Calvino).

Lo stesso lo si può dire anche per la grande Casa in fil di ferro (1975), vera abitazione nomade, disegno nell’aria aperto alle sollecitazioni dei venti, abitato da dinamiche impetuose e invisibili. Non rifugio, ma passaggio, non vano segreto, ma luogo di un esodo senza meta. In fondo siamo sempre al Grado zero del paesaggio (1965), uno dei tre film in mostra: un’inquadratura che fissa l’infrangersi monotono delle onde su una spiaggia vuota. È come “un niente che succede”, bisogna tuttavia dirlo (mostrarlo), scrive Barthes in Il grado zero della scrittura, se non altro per “rompere il senso, rompere la costruzione (del mondo, del sogno, del racconto)”. Come accade con il giardino lussureggiante posto sulla soglia della mostra con l’allarmante titolo di Giardino delle piante velenose. È la nostra percezione a essere messa in discussione: dietro c’è sempre un “capitolo censurato”, un “testo nascosto”.