La felice intuizione di Marcello Smarrelli e della Fondazione Memmo, intercettare e selezionare le personalità artistiche che transitano nella Capitale, giunge al suo quinto appuntamento. “Non v’è più bellezza, se non nella lotta”, sottotitolo mutuato da un passaggio del Manifesto Futurista di Marinetti (1909), preannuncia le opposizioni che dettano il ritmo di questa mostra. “Politico e poetico”, citando Teresa Macrì, sembrano incontrarsi su un terreno di scambio in cui vettori impercettibili tracciano affilate traiettorie a doppio senso. Quattro gli artisti e i progetti invitati, alcuni prodotti, altri riadattati per l’occasione. La parola, nella sua presenza come nella sua più eterea assenza, è protagonista assoluta. Apparentemente leggera e rumorosa quella di Marinella Senatore, che dispiega slogan ed espressioni dialettali su supporti e oggetti prelevati dalla cultura popolare (striscioni, manifesti, stendardi, una bicicletta da corteo e una grande luminaria) rivelando messaggi inattesi, tutt’altro che vaporosi: incitazioni all’emancipazione, alla rivoluzione e alla partecipazione di massa. L’ambiente trabocca come in una parata, una processione, non più religiosa, quanto ludicamente post-politica. La parola si fa legge sulle gualdrappe di Julian Rosefeldt, indossate da cavalli veri per una galoppata libera davanti ai luoghi del potere a Roma, conclusa nella serata inaugurale, per essere lasciate poi visibili in esposizione (La parola è sempre l’avanguardia dell’azione (monumento equestre), 2018).

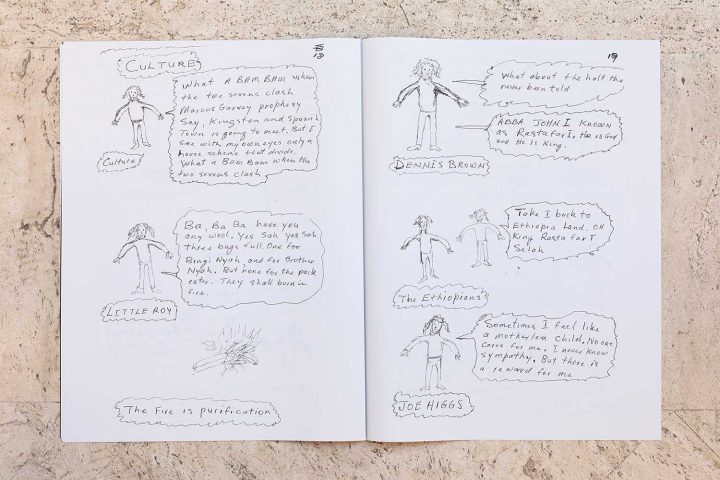

La destinazione d’uso originale dello spazio (le scuderie del Palazzo), l’iconografia del monumento equestre, le citazioni dalla storia dell’arte recente (Kounellis in primis) sono i tanti spunti raccolti in questa evocazione che rilegge il simbolo, rivestendolo di significati inediti. Frasi tratte dalla Costituzione italiana su parità e uguaglianza, ricamate su stoffe patchwork colorate, diventano lapidarie enunciazioni, denunce all’incongruenza delle politiche odierne e allo scollamento evidente tra principi inalienabili e dato reale. La parola scivola silenziosa ma tagliente nel lavoro di Invernomuto che in una sala defilata della Fondazione, sotto una luce filtrata, offre un bancale di migliaia di copie della fanzine Repeater, Fundi, Bass (2018), una raccolta di appunti e disegni ricevuti in dono nel 2015 da un anziano Rasta jamaicano di nome Salmm. L’intervento, minimo, diventa detonatore del messaggio, nella volontà di diffondere una lettura alternativa della storia della Jamaica moderna. La grafic novel intreccia il racconto personale del culto Rastafari, riconoscendo nei protagonisti e nei testi delle canzoni citate, affermazioni ante litteram del principio di non violenza.

Dentro uno spazio più appartato e raccolto il lavoro di Rebecca Digne scioglie l’esuberanza in una dimensione più intimistica ed esistenziale, in una parola fatta di segno e di azione. In Tracer le vide (2017) un gruppo di persone tira e annoda corde da una roccia all’altra della costa nel tentativo di tracciare una linea fisica, quanto simbolica, che unisca Napoli, dove l’artista ha vissuto, e Marsiglia, dove l’artista è nata. Nelle sculture A perdere (2018), invece, la tecnica antica della cera persa è recuperata ma sospesa nel suo processo: le forme antropo/biomorfe dell’impasto, che presuppone la colata metallica obliterandola, assurgono a oggetto artistico, metafora provvisoria e precaria dei nostri tempi.