Il 22 maggio del 1978, in un’Italia profondamente scossa dalla morte del Presidente del Consiglio Aldo Moro, ucciso il 9 maggio dalle Brigate Rosse, il Parlamento approva la legge che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza. Benché controversa, la legge 194 rappresenta per il movimento femminista un’altra vittoria epocale, dopo quelle ottenute con il referendum sul divorzio (1974) e la riforma del diritto di famiglia (1975). Grazie alle lotte condotte dai gruppi femministi e dalle organizzazioni delle donne, negli anni Settanta, il volto del Paese muta radicalmente. Il mondo dell’arte non rimane impermeabile al cambiamento: numerose sono le artiste, i collettivi, le critiche e le storiche dell’arte che, malgrado resistenze e ostracismi, abbracciano il pensiero e le pratiche del femminismo. Dal sodalizio tra Carla Lonzi, originale storica dell’arte, e Carla Accardi, artista di punta dell’astrattismo del dopoguerra, nasce nel 1970 Rivolta femminile, gruppo tra i più radicali del panorama italiano. La figura di Lonzi è oggi al centro di un vivo interesse critico; sempre più ricco è anche il novero di ricerche che, con metodologie e prospettive diverse, affrontano le relazioni tra arte e femminismo in Italia. Nell’ambito accademico, o in parte di esso, l’importanza del pensiero femminista nell’arte italiana è un dato ormai acquisito. Ma il fatto che questa acquisizione sia un fenomeno piuttosto recente – che ha avuto un primo impulso negli anni Novanta e uno slancio crescente soltanto nell’ultima decade – non è un elemento privo di ripercussioni. Al rinnovato interesse emerso in questi anni hanno contribuito fattori molteplici, interni ed esterni alla storia dell’arte: la risonanza di alcune importanti mostre internazionali come Global Feminisms al Brooklyn Museum di New York (2007), Wack! Art and Feminist Revolution al MOCA di Los Angeles (2007), Elles@centrepompidou a Parigi (2010), sino alla più recente Radical Women: Latin American Art, 1960–1985 all’ Hammer Museum (2017), ha coinciso con una rinvigorita azione politica del femminismo. La forza d’urto dei nuovi gruppi attivi nel Paese, tra i quali Se non ora quando e soprattutto il più giovane Non una di meno, insieme alla diffusione del movimento transnazionale #MeToo, ha avuto nel recente passato e continua tuttora ad avere importanti ricadute sulla cultura italiana. In questo mutato scenario politico, una nuova generazione di studiose sta ponendo in discussione la storiografia consolidata che per circa tre decenni ha trascurato, con poche eccezioni, l’analisi dei rapporti tra arte e femminismo e, più in generale, del ruolo delle donne nella storia dell’arte italiana. Una rimozione, quest’ultima, ancora tangibile nelle collezioni private e pubbliche del nostro Paese (dove la disparità tra le opere di artiste e artisti è stridente) e che ha trovato conferma, in anni recenti, nelle grandi esposizioni dedicate all’arte degli anni Settanta, tenutesi a Milano e a Roma, accomunate da una ridottissima presenza di donne.

La mostra Il soggetto imprevisto. Arte e femminismo in Italia 1978 mira a raccontare il decennio dei Settanta come un momento nevralgico nella storia dell’arte italiana del XX secolo durante il quale la diffusione del pensiero femminista ha prodotto una nuova consapevolezza critica, e autocritica, che ha spinto molte artiste a ripensare il proprio ruolo nella società, a rivendicare spazio nei musei e nelle istituzioni, a denunciare la carenza di visibilità e le discriminazioni subite, a lavorare in gruppo condividendo il proprio vissuto e talvolta le proprie ricerche artistiche. La mostra ruota attorno a una data simbolica, il 1978, anno in cui Mirella Bentivoglio, dopo circa un decennio di attività curatoriale volta a promuovere il lavoro delle colleghe artiste, organizza la mostra Materializzazione del linguaggio nell’ambito della XXXVIII Biennale di Venezia, presentando circa ottanta artiste, italiane e internazionali, operanti prevalentemente nel campo verbo-visivo1. Inaugurata ai Magazzini del Sale il 20 settembre 1978, oltre due mesi e mezzo dopo l’apertura ufficiale della Biennale, la mostra non ebbe la recezione sperata: nonostante gli sforzi della curatrice, che mise in campo la sua estesa rete di relazioni con poetesse visive e artiste internazionali, l’esposizione fu gestita dall’amministrazione come un evento minore, una sorta di risarcimento per la quasi totale assenza di donne nella sezione principale della rassegna, ad eccezione della retrospettiva dedicata a Ketty La Rocca, prematuramente scomparsa nel 1976. Nell’area dei Magazzini del Sale alle Zattere, alla Biennale del 1978, si tennero anche le mostre del Gruppo Femminista Immagine Varese e del Gruppo Donne/Immagine/creatività di Napoli: si venne così a creare, all’interno dell’Esposizione, un’area al femminile concepita per compensare l’esclusione delle donne dalla rassegna ufficiale, che di fatto ne amplificò la marginalità. L’efficacia delle mostre di sole donne – i cosiddetti “ghetti rosa” – fu già all’epoca una questione molto dibattuta e che a tutt’oggi lascia perplessi. La critica femminista ha in più occasioni sollevato le contraddizioni e i rischi insiti in rassegne espositive fondate sulla separazione tra i sessi per meglio garantirne l’uguaglianza. E soprattutto ha posto in luce come, per riscrivere la storia dell’arte da una prospettiva femminista, non basti aggiungere una manciata di nomi di donne a una narrazione basata su canoni e strumenti analitici maschili.

Per chi, come me, da diversi anni si impegna nella storicizzazione dei legami tra arte e femminismo, queste rimangono questioni aperte con cui fare i conti nella pratica storico-critica e curatoriale2. Tuttavia, la consapevolezza della perdurante difficoltà di accesso alle mostre, alle istituzioni e alle collezioni di molte artiste del dopoguerra italiano fa sì che una mostra come questa, promossa da partner pubblici e privati di peso internazionale, si presenti come l’occasione, sotto certi aspetti eccezionale, per un’ampia ricognizione storica volta a valorizzare e approfondire la conoscenza di episodi e figure non sempre noti oltre la cerchia degli specialisti.

Grazie agli studi recenti – molti dei quali pubblicati dalle autrici e dagli autori presenti in catalogo – la mostra intende fare emergere la natura complessa e geograficamente ramificata dei legami tra sperimentazione artistica e pratica femminista. Le oltre cento artiste presenti in mostra hanno storie, provenienze e percorsi diversi e ognuna di loro affronta il rapporto con la militanza secondo un’ottica personale. Alcune di loro, come ad esempio Diane Bond, Marcella Campagnano, Paola Mattioli, Cloti Ricciardi, Suzanne Santoro, Stephanie Oursler militano nei gruppi femministi e praticano l’autocoscienza. Santoro, dopo il coinvolgimento in Rivolta Femminile, alle cui riunioni partecipano anche Ricciardi, Elisa Montessori, Simona Weller ed Elisabetta Gut, è tra le promotrici nel 1976 della Cooperativa di via Beato Angelico, primo spazio artistico autogestito da donne aperto a Roma sino al 19783, alla cui attività prende parte anche Carla Accardi.

Altre artiste, come Tomaso Binga, Anna Oberto, Libera Mazzoleni, pur non militando, sposano le idee del femminismo e leggono i manifesti e i testi teorici. Altre ancora, come Ketty La Rocca, sebbene non si definiscano femministe, partecipano alle mostre di sole donne, si confrontano con curatrici e critiche d’arte sensibili alle nuove istanze del femminismo, come Lucy Lippard e Anne Marie Sauzeau, e realizzano opere che criticano apertamente le disparità tra i sessi. Raccontare il legame tra arte e femminismo come una storia lineare e unitaria sarebbe stato dunque, nell’ambito di questa mostra, fuorviante. Per tale ragione, accanto all’esposizione veneziana curata da Bentivoglio nel ‘78, si è scelto di documentare l’attività di alcuni collettivi e gruppi artistici attivi in tutto il territorio italiano – Gruppo Immagine Femminista, Gruppo del mercoledì, Cooperativa di via Beato Angelico, Gruppo XXX – e di dedicare alcune sezioni di approfondimento al lavoro di Tomaso Binga, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, le cui opere, come vedremo a breve, hanno demistificato le rappresentazioni stereotipate del femminile e la presunta neutralità dell’arte, e a quello di Clemen Parrocchetti, analizzato in catalogo da Caterina Iaquinta.

Benché il panorama di esperienze e percorsi sia ricco e frastagliato, è possibile identificare nella parola e nel corpo i due poli attorno ai quali ruotano molti dei lavori esposti. Diversamente dalle più note esperienze internazionali di Body Art – tempestivamente diffuse in Italia da riviste come “Flash Art” o “Data”, dagli scritti di Lea Vergine, dalle mostre curate da Romana Loda – nelle opere delle artiste italiane il corpo assume valenze simboliche, spogliandosi degli aspetti più organici, istintivi e carnali. Quello rappresentato o agito dalle artiste italiane è molto spesso un corpo che entra in relazione con la sfera del linguaggio, e che in alcuni casi si fa letteralmente parola, come nella Scrittura vivente di Tomaso Binga, pseudonimo scelto nel 1971 da Bianca Pucciarelli, per dichiarare come l’ingresso nel mondo dell’arte comporti un adeguamento al canone maschile. L’artista riparte dal proprio corpo per riconquistare la facoltà di rappresentarsi come soggetto attivo: nella serie Scrittura vivente, esposta nel 1976, Binga si fa ritrarre dall’amica e fotografa Verita Monselles mentre assume con il suo corpo nudo la forma delle lettere dell’alfabeto. Questo nuovo alfabeto corporeo è concepito per riscattare l’occultamento della fisicità e l’apparente neutralità del linguaggio, in cui l’artista non si riconosce, attraverso una rivalutazione dell’imperfezione, dell’errore, del fuori posto. Le Scritture viventi possono essere interpretate come il tentativo di mettere in luce l’ambiguità del processo di costruzione della femminilità: il corpo in carne e ossa della donna è ritratto nel momento in cui si adegua alle forme linguistiche e simboliche della cultura patriarcale, che ne plasmano l’identità. La critica al linguaggio verbale è alla base anche della Scrittura desemantizzata, realizzata da Binga a partire dal 1974, attraverso segni grafici in cui la scrittura canonica è deformata al punto da essere illeggibile. Snervate sino a perdere di significato, le parole di Binga sembrano infatti conservare la memoria dei silenzi imposti alla donna. Da questo punto di vista la Scrittura desemantizzata di Binga ha una stretta affinità con le Riduzioni realizzate nello stesso 1974 da Ketty La Rocca4. Quest’ultima, intorno alla metà degli anni Sessanta, aveva lavorato a contatto con il Gruppo 70, rivolgendo la sua attenzione al lato oscuro della modernizzazione e del boom economico e, in particolare, al nuovo ruolo della donna nella società capitalista per denunciare con i suoi montaggi verbovisivi la reificazione del corpo delle donne operata da quotidiani e rotocalchi. Sfidare le rappresentazioni stereotipate del femminile attraverso l’ironia e il nonsense è la strada perseguita da La Rocca in opere presenti in mostra come Non commettere sorpassi impuri, Vergine, Diario della donna che lavora o La guerriglia, realizzate tra il 1964 e il 1965, dove l’accostamento straniante tra parole e immagini di origine mediatica irride i valori di giovinezza, bellezza, illibatezza, remissività e dolcezza tradizionalmente legati all’immagine femminile.

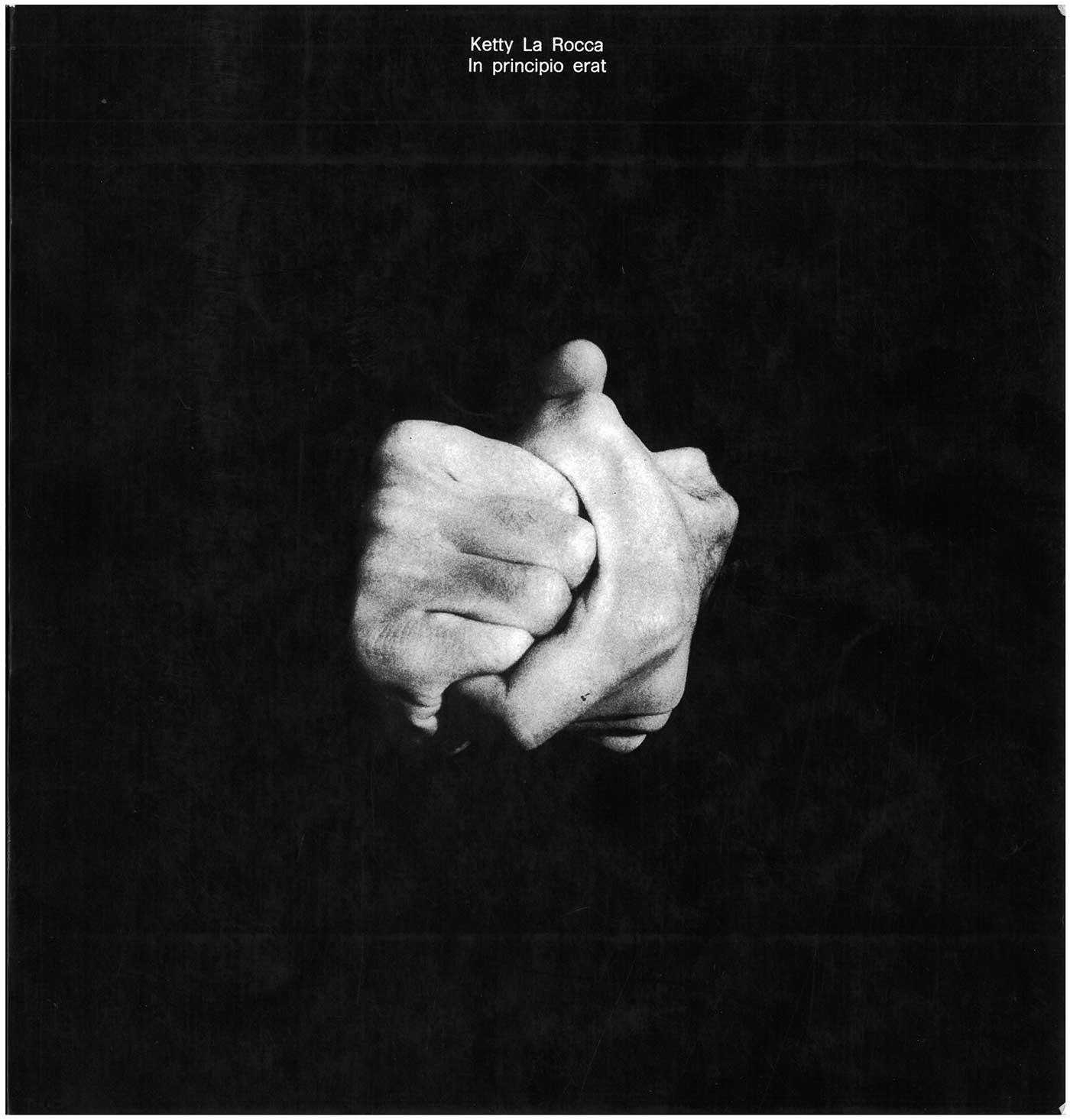

Intorno al 1971 il lavoro di La Rocca inizia a muoversi in una direzione diversa: l’accento si sposta ora sul corpo, sulla gestualità del viso e delle mani, sulla scrittura manuale e sull’azione, alla ricerca di forme di comunicazione primigenie ritenute dall’artista più autentiche rispetto al linguaggio verbale. In questo periodo La Rocca entra in una fase da lei stessa definita di «delusione dell’immagine», generata dalla convinzione che l’immagine subisca un processo di esaurimento ed espropriazione da parte della parola.

Anche per Lucia Marcucci, che con La Rocca condivide negli anni Sessanta la partecipazione al Gruppo 70, il nuovo decennio segna una svolta nella concezione del rapporto tra parola e corpo. Il lavoro esposto nel 1978 alla Biennale di Venezia, AaBbCc, è emblematico del nuovo indirizzo assunto dalla sua ricerca. Nell’opera, le lettere dell’alfabeto sono inscritte tra le impronte del seno e di un ventre femminili con un richiamo esplicito alle immagini delle Veneri steatopigie e all’iconografia della Grande madre: rispetto ai montaggi verbo-visivi sperimentati nella decade precedente, l’artista introduce ora una nuova riflessione sul corpo, presentato sotto forma di impronta, in modo che l’immagine/traccia conservi un rapporto di contiguità fisica con il corpo stesso. Anche per Marcucci, come per La Rocca, si assiste quindi alla ricerca di un immaginario più autentico e primordiale rispetto a quello della mass-culture esplorato nel decennio precedente, e soprattutto alla volontà di riportare il linguaggio verbale alla dimensione di un corpo sessuato.

I lavori di Tomaso Binga, Ketty La Rocca e Lucia Marcucci, insieme a quelli delle molte autrici presenti in questa mostra, appartengono a una fase ricca e complessa dell’arte italiana, in cui le artiste percorrono strade non battute, partendo da sé e dal proprio vissuto, spinte dall’urgenza di affrancarsi da canoni estetici frutto di secoli di oppressione, e di inventare un linguaggio capace di declinare le differenze e di dare voce ed espressione al corpo, alla sessualità, all’affettività e al desiderio delle donne.