Simone Ciglia: Nel 2020 esce Human Strike and the Art of Creating Freedom, per i tipi di Semiotext(e)-MIT Press, antologia completa dei testi di Claire Fontaine dalla fondazione del collettivo nel 2004 (prefazione di Hal Foster, traduzione di Robert Hurley). Si tratta della terza versione di un libro che ha iniziato la sua avventura editoriale nel 2017 in lingua italiana 1, proseguita nel 2020 in francese 2.

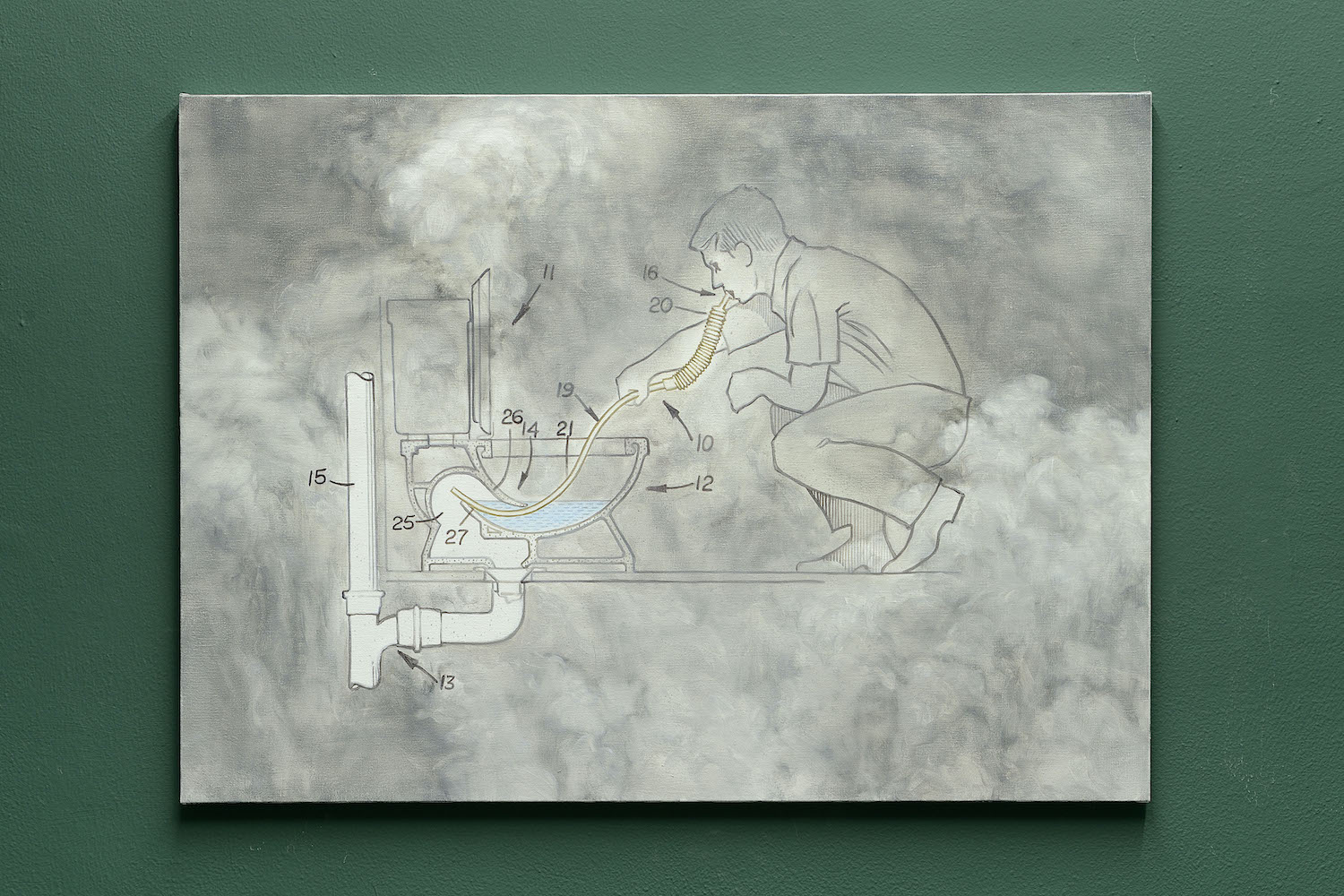

La scrittura è parte della vostra pratica artistica, all’interno della quale è presente essenzialmente in due forme. La prima è quella del linguaggio all’interno dell’opera, veicolato dai media più diversi: neon (uno dei dispositivi maggiormente ricorrenti), quadri con testi o grafici, quotidiani, stampe su vari supporti, poster o fogli in grande tiratura, copertine di libri, fumo. La seconda modalità riguarda appunto quella della riflessione teorica. La natura dei testi raccolti nell’antologia è varia: presentazione e progetti di opere, lettere indirizzate ad anonimi, testi di più libera speculazione politica. Questo insieme eterogeneo è raccolto sotto il titolo di Sciopero umano, una nozione oggetto di una graduale messa a punto dagli esordi della vostra ricerca (fra le definizioni che si rincorrono: “un orizzonte, una possibilità, un ospite inquietante, che non può (e non ha bisogno di) essere scritto”, o ancora “movimento di rivolta più generico possibile”). Pur nella varietà, si delinea allo stesso tempo una continuità che tiene insieme la raccolta, radunata intorno ad alcuni nodi problematici ricorrenti, quali – oltre il concetto già menzionato del titolo – la crisi della soggettività, lo stato di eccezione, la condizione della donna, l’era del terrorismo, il regime lavorativo, il sistema dell’arte. Nel complesso, emerge una riflessione a vasto raggio che s’interroga sul dilemma fra l’inattuabilità di altre possibilità di esistenza all’interno del neoliberalismo postindustriale e la formulazione di una voce di desiderio e resistenza a esso, in un ampio orizzonte che abbraccia arte, politica, filosofia, economia, femminismo (fra i nomi più ricorrenti che compongono la vostra costellazione intellettuale compaiono quelli di Benjamin, Foucault, Lonzi, Lyotard, Rancière, Agamben).

Mi sembra che la testualità e la scrittura siano riconducibili a una delle radici primarie del vostro lavoro, quella dell’arte concettuale. Data l’occasione, vorrei iniziare la nostra conversazione chiedendovi di commentare il ruolo svolto dalla scrittura all’interno della vostra pratica.

Claire Fontaine: La scrittura appare in diverse forme nel nostro lavoro ma effettivamente la filiazione con l’arte concettuale illumina le ragioni profonde di questa presenza. Anche se ci sono molte differenze tra i testi usati in modo spaziale ed emotivo, accesi o bruciati e quelli che restano sulla pagina, fatti di frasi che aspirano a un legame logico le une con le altre, cercando di costruire un tessuto di pensiero. I presupposti storici ed estetici dell’apparizione dell’arte concettuale vanno ricercati in una postura artistica che se non è politica è di certo etica. Il rifiuto della seduzione retinica può sembrare snobismo, una delle tante posizioni eccentriche prese da Duchamp (come il rifiuto del lavoro) ma si tratta di una forma di protezione dalla reificazione generalizzata. Ci sono momenti in cui l’unico modo per difendere un’opera d’arte è rinforzarla, renderla capace di coesistere con altre opere mute e problematiche, ambigue perché opportuniste, bisogna darle la parola affinché possa avere una vita intensa e resistere all’oggettificazione. La bellezza non è il problema: non si tratta di demonizzare il godimento estetico o il piacere visivo, ma di riflettere sul fatto che il capitalismo e la società dello spettacolo hanno trasformato il nostro reale e sano interesse per ciò che piace in una droga per mantenerci in uno stato di dipendenza e di distrazione. Questo ovviamente distrugge l’autostima dei soggetti perché questi piaceri sono basati su un consumo da Sisifo, seriale, che non soddisfa mai il desiderio da cui nasce, perché se lo facesse smetteremmo appunto di consumare tutto ciò che esula dallo stretto necessario. Chiedere allo spettatore di “leggere” un’opera, o un testo, di ricavare il tempo e lo spazio dentro di sé per relazionarsi a se stesso in quanto soggetto capace di non produrre né consumare per un attimo, di essere ricettivo, aperto, tonico, auto-critico, è una sfida, ma è l’unico modo per mantenere il rispetto di sé e degli altri. Il linguaggio presuppone una dimensione relazionale terrena, immanente: c’è sempre una forma di speranza specifica nell’uso della parola, e della scrittura in particolare, un modo di onorare il popolo che manca, i compagni che non abbiamo ancora incontrato. Per questo la violenza della traduzione è una delle preoccupazioni che ci assillano, la lingua scelta per esprimersi è dettata da bisogni pratici, ma esclude sempre qualcuno; affetti e mondi sensibili restano inespressi o prigionieri della deportazione tra un idioma e l’altro, non si può dire tutto in tutte le lingue, l’equivalenza è una finzione mercantile. La nostra serie Foreigners Everywhere incarna questo problema, ma lo si ritrova in molti dei nostri lavori. La resistenza contro l’oggettificazione dello spettatore potenziale – e di se stessi in quanto artisti – passa per tante scelte. Essere un’artista femminista non significa usare le questioni femministe o razziali come soggetti delle opere, ma rifiutare di sedurre in un modo che è distruttore della dignità del soggetto sedotto e del seduttore.

Anita Chari: L’idea del rifiuto artistico di partecipare a una seduzione che distrugge la dignità del sedotto, del potenziale spettatore, nonché dell’artista stesso, è un impegno che sembra particolarmente urgente in questo momento di pandemia globale. Osserviamo il linguaggio del marketing attuale passare a toni più morbidi, mentre il capitalismo indossa per l’occasione la sua maschera protettiva (o forse un ventilatore), vendendoci una forma più brillante e confortevole di atomizzazione e isolamento. Anche durante questo abietto stato di quarantena e di distanziamento sociale che gran parte del mondo ha sperimentato di recente, siamo ripetutamente sedotti attraverso i nostri schermi e telefoni da prodotti non sostenibili. Osserviamo come anche l’intensità della nostra risposta alla pandemia sia preda della cattura neoliberale. La situazione mette in discussione ciò di cui gli esseri umani hanno veramente bisogno in questo momento per sopravvivere, emotivamente, fisicamente, economicamente e politicamente.

Questo è un tema al centro del lavoro di Claire Fontaine da sempre: una resa dei conti con i modi in cui il capitalismo distorce i nostri istinti di sopravvivenza. Penso alla vostra mostra di alcuni anni fa, “Pretend to be dead (Fai il morto)”, un’espressione che si riferisce a una strategia di sopravvivenza degli animali più primitivi, come i rettili, che si paralizzano in risposta a una minaccia, imitando la morte per evitare di essere notati da un predatore. Come questi animali, anche noi ci paralizziamo e dissociamo dai nostri istinti per sfuggire al pericolo. E ora, poiché la minaccia è un virus, la paralisi sembra essere l’unica cosa che si possa fare. Questo fa sorgere la domanda così fondamentale in questo momento: quanto vale la nuda sopravvivenza? Quanto vale la vita stessa? In un sistema in cui tutto è quantificabile e scambiabile, riducibile al valore di scambio, la vita è l’unica cosa che sfida il calcolo. Diventa quindi il luogo dei nostri maggiori compromessi. Ma la strategia di sopravvivenza potrebbe essere peggiore del pericolo che cerchiamo di evitare.

Lungi dal moralizzare contro le negoziazioni che facciamo per sopravvivere, il vostro lavoro esamina questi nodi emotivi, portando uno sguardo penetrante sugli scambi microscopici, gioie, piaceri e dolori di queste transazioni quotidiane. Esso esplora questi complessi siti affettivi non attraverso l’etnografia, ma attraverso la metafora, la sovrapposizione e immagini e oggetti trovati che riflettono queste contestazioni plurali, sia personali che sociali. Per come leggo il lavoro di Claire Fontaine, anche l’arte è una questione di sopravvivenza, non nel senso della sopravvivenza della nuda vita, ma piuttosto di quegli impulsi di libertà e intensità uccisi dalla mercificazione dell’esistenza. Mi chiedo dove il vostro sguardo e la vostra penna si siano rivolti in questi ultimi mesi di crisi, mentre così tanto di ciò che sostiene la vita intellettuale e artistica è diventato per un tempo impossibile: il contatto sociale con amici e collaboratori, la convivialità, gli effetti e i rumori della società. Dove vedete gli impulsi di uno sciopero umano sotterraneo covare ora sotto la cenere?

CF: La reclusione forzata delle popolazioni è stata un’esperienza di umiliazione e di terrore: non si è rimasti a casa per aiutare la sanità pubblica o per senso di responsabilità, lo si è fatto per paura di ammalarsi, di morire o di essere sanzionati. Nel restare distanti, nel coprirci mani e volti, manifestiamo la nostra sfiducia nel prossimo, la nostra angoscia della contaminazione, i nostri più vili istinti di sopravvivenza, perché viviamo in società in cui la vita è già sopravvivenza, distanza, disgusto dell’altro. Il linguaggio televisivo ha immediatamente assorbito le nuove condizioni materiali ed emotive della popolazione – che, benché siano all’apparenza più omogenee di quanto non lo fossero nella vita fuori dalla quarantena, riflettono brutalmente le differenze di classe e rendono prigioniere delle gabbie familiari e di genere soggetti che in tempi normali si riuniscono e lottano insieme per romperle. L’elogio del privato, della famiglia, della responsabilità individuale in tutti i media è stato nauseante e terribilmente reazionario. Come scriveva Deleuze, piuttosto la morte che la salute che ci propongono. È chiaro che in una situazione simile a quella dello psicotico che non può comunicare col mondo esterno e si trova incatenato alle abitudini e ai rituali scaramantici (mascherina, guanti, lavaggio delle mani), ci siamo ritrovati tutti e tutte in piena “crisi della presenza”, per usare un termine di De Martino. Il mondo era effettivamente scomparso fuori dalle nostre porte, non solo quello del consumo e dell’inquinamento, ma anche quello della socialità e della resistenza politica. Possiamo sperare che questa sia stata un’occasione in più per provare il disprezzo del vivente che il capitalismo promuove, la malattia è un momento impossibile da mercificare, anche se è naturalmente sempre fonte di profitto per alcuni. La continuità tra lo stato di eccezione presente e quello pre COVID-19 è effettivamente visibile in molte delle nostre opere, particolarmente in quelle che insistono sulla percezione affettiva e intima della situazione politica. Il nostro lavoro erroneamente percepito come cinico è in realtà una fonte di speranza. La lucidità sulle contraddizioni del presente espressa nelle nostre opere è a volte percepita con fastidio. Ma oltre alla diagnosi il pubblico chiede la cura, come fa Mikkel Krause Frantzen 3. Non si esige dal pittore di paesaggi di andare a lavorare il campo che ha ritratto: gli artisti hanno ognuno la propria vocazione e può essere dolorosa, la nostra è quella di esplorare i problemi politici del presente, questo può facilitarne la comprensione o far sentire lo spettatore sopraffatto. Ma è di certo un’affermazione di vitalità, un rifiuto della rassegnazione per noi.

Per ora è difficile immaginare una resistenza nell’atomizzazione, dato che delle difficoltà quasi insormontabili nell’auto-organizzazione preesistevano alla situazione attuale, ma possiamo sperare che il ritorno in primo piano del corpo, della vita biologica, della continuità tra gli esseri viventi, porti l’umanità a prendere delle strade più vivibili. Per ora le donne, portartici dei valori positivi di una vita sostenibile, sono state ancora più sfruttate, abbandonate alla cura e alla scolarizzazione dei figli 24 ore al giorno. Devono insorgere al più presto e umanizzare una volta e per tutte la società, spazzando via gli ultimi residui del patriarcato, lo sciopero umano sarà di certo femminista.