“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

Anna Banti nasce al secolo come Lucia Lopresti nel 1895 a Firenze, trascorsi gli anni dell’infanzia a Bologna, si trasferisce con la famiglia a Roma dove frequenta il Liceo Tasso. Nel programma dell’ultimo anno è stata inserita una materia sperimentale: Storia dell’arte. L’insegnante è Roberto Longhi: le lezioni, innovative dal punto di vista del metodo e del linguaggio, sono “… una guida alla comprensione di un linguaggio muto, senza suono e perciò altamente eloquente”1. Finito il Liceo, Lucia Lorpresti si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza, dove frequenta i corsi di Adolfo Venturi e si laurea in Storia dell’arte con una tesi sullo scrittore d’arte Mario Boschini. Con Longhi era già iniziato il lungo sodalizio sentimentale e professionale testimoniato da una vita intera in comune, dalla fondazione della rivista Paragone nel 1950 e da alcune lettere – bellissime. Si sposano nel 1924. Fino al 1929 Lucia Lopresti prosegue l’attività scientifica – viaggia molto per vedere le opere dal vivo, per visitare mostre, per condurre le sue ricerche frutto di studio in archivio e dal rapporto vivo con le opere. I suoi articoli su L’Arte e Pinacotheca testimoniano l’ampiezza dei suoi interessi e l’acutezza del suo sguardo, le lettere restituiscono l’amore per la disciplina, la sua curiosità, l’entusiasmo per la scoperta. Poi la crisi: “Le capitava (…) di accorgersi che il suo modo di leggere l’opera figurativa era notevolmente mutato, più di stimolo al contributo dell’immaginazione che all’arricchimento della sua esperienza di studiosa”2. Matura la decisione di prendere le distanze dalla storia dell’arte: “Non ero fatta per la storia dell’arte. Non è stato un male cambiare campo. Anche perché visto che c’era già Longhi a fare il critico così bene, non mi pareva ci fosse bisogno di un’altra a fare la stessa cosa molto meno bene. Lui era un genio della critica d’arte, io sarei stata una normale storica dell’arte. Anche se qualche intuizione, in questo campo, l’ho avuta…”3. Il primo racconto di finzione, Barbara e la morte è del 1930, lo firma con il nome con cui la conosciamo “…divenni Anna Banti. Del resto il nome ce lo facciamo noi. Non è detto che siamo tutta la vita il nome della nostra nascita”.4

Con il nome di Lucia Lopresti non pubblicherà quasi più, ma alla storia dell’arte tornerà con il saggio su Lorenzo Lotto, del 19535 – una scelta non ovvia che colloca il pittore veneto in una luce nuova, e in cui inventa una lingua per raccontarne le pennellate – cui seguono i ritratti di Fra Angelico, Diego Vélazquez e Claude Monet, Giovanni da San Giovanni; i numerosi articoli su Paragone-Arte che spaziano dalla scultura tardoantica ad artisti contemporanei e poi una serie stupenda di ritratti di artiste apparsa su Settimo giorno nel 1958, poi ampliata e riformulata per la terza pagina del Corriere della Sera nel 1981, e raccolta nel volume Quando le donne si misero a dipingere (1982).

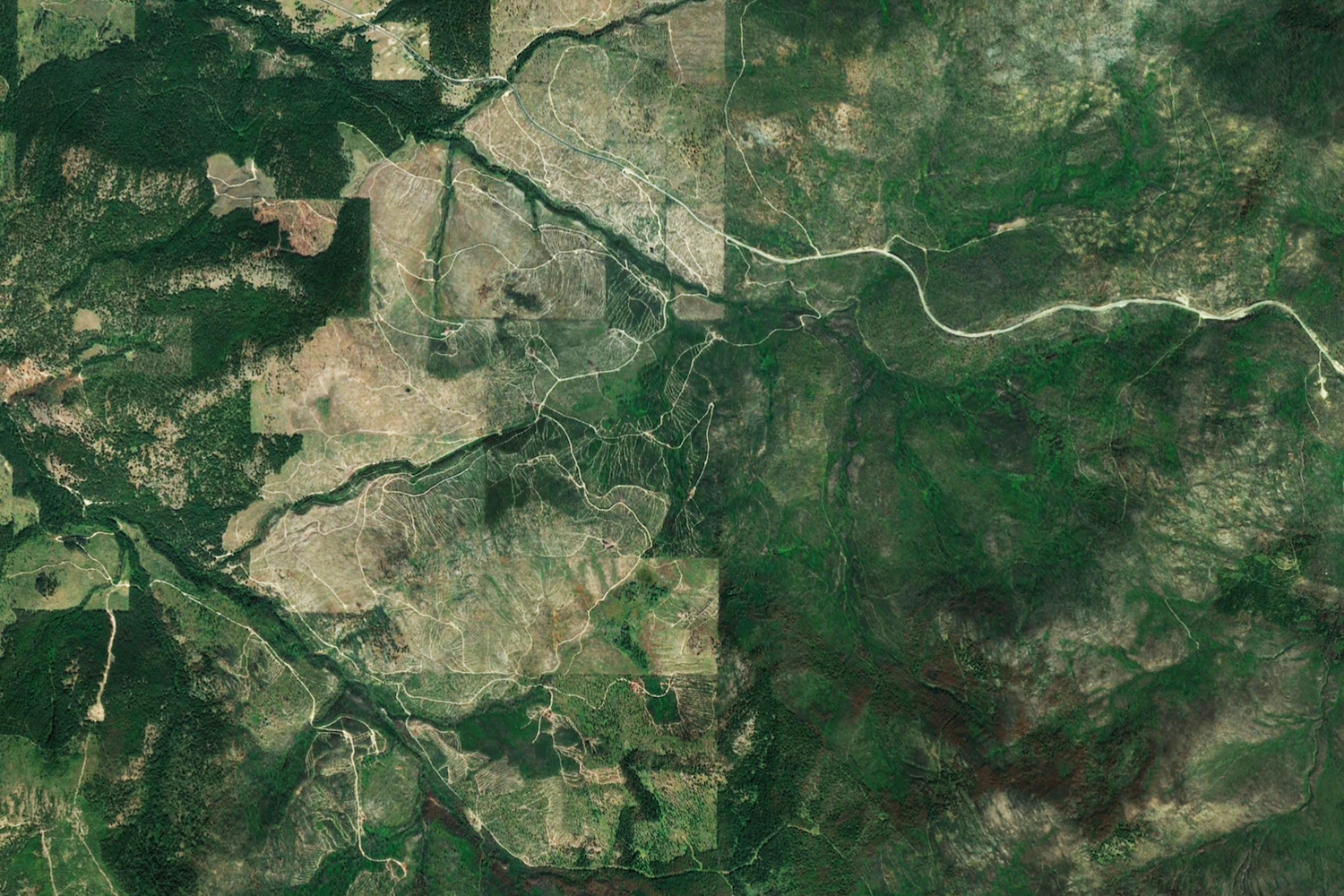

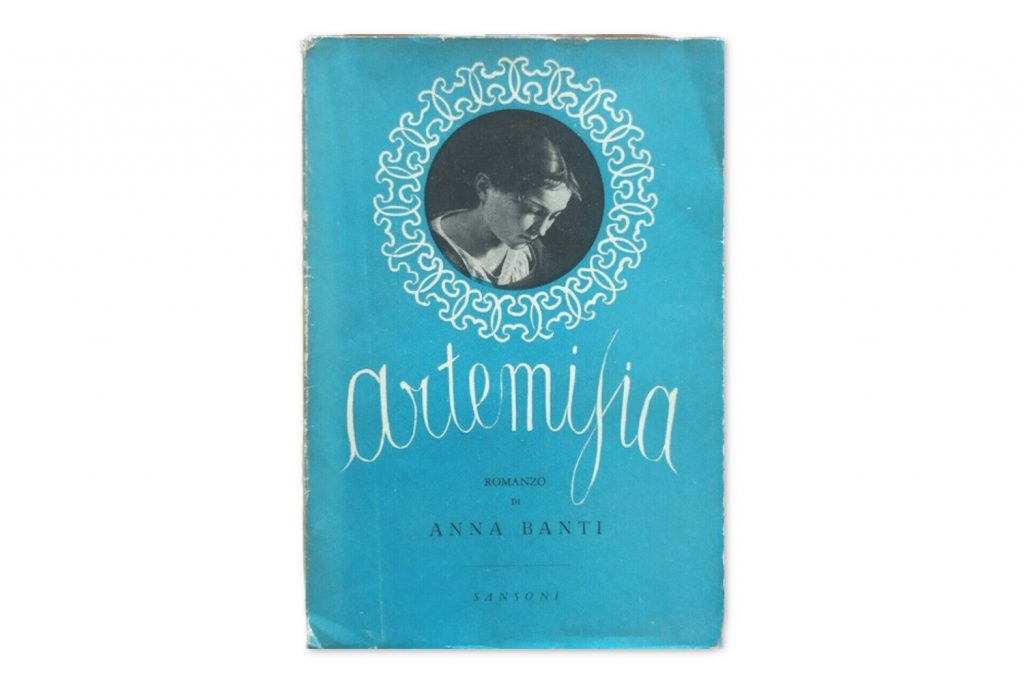

A guardare le date il punto di snodo – in cui la storia dell’arte torna come una necessità – è probabilmente da rintracciare nel suo romanzo più noto, Artemisia, a cui inizia a pensare attorno al 1939: anno della pubblicazione degli atti del processo per stupro ad Agostino Tassi (in una nota della sua relazione al Congresso Internazionale di Storia dell’Arte di Londra dello stesso anno, Longhi ringrazia L. Lopresti per le sue ricerche a cui si devono le citazioni dagli atti) e del viaggio a Londra sulle tracce della pittrice e di Orazio Gentileschi. Nella sua prima stesura, perduta sotto i bombardamenti di Firenze dell’agosto del 1944, Artemisia è una biografia, qualcosa di molto diverso dalla sua stupefacente seconda versione pubblicata nel 1947.

Molto più di una intuizione, nel campo della storia dell’arte, Anna Banti l’ha avuta, eppure, quando studiavo storia dell’arte, nella stessa Università dove si era laureata Lucia Lopresti e seguivo le lezioni nell’aula dedicata a Venturi, i suoi testi non li ho mai incontrati, nemmeno nei due corsi su Caravaggio e sulla pittura Caravaggesca nei Paesi Bassi di cui ancora conservo gli appunti.

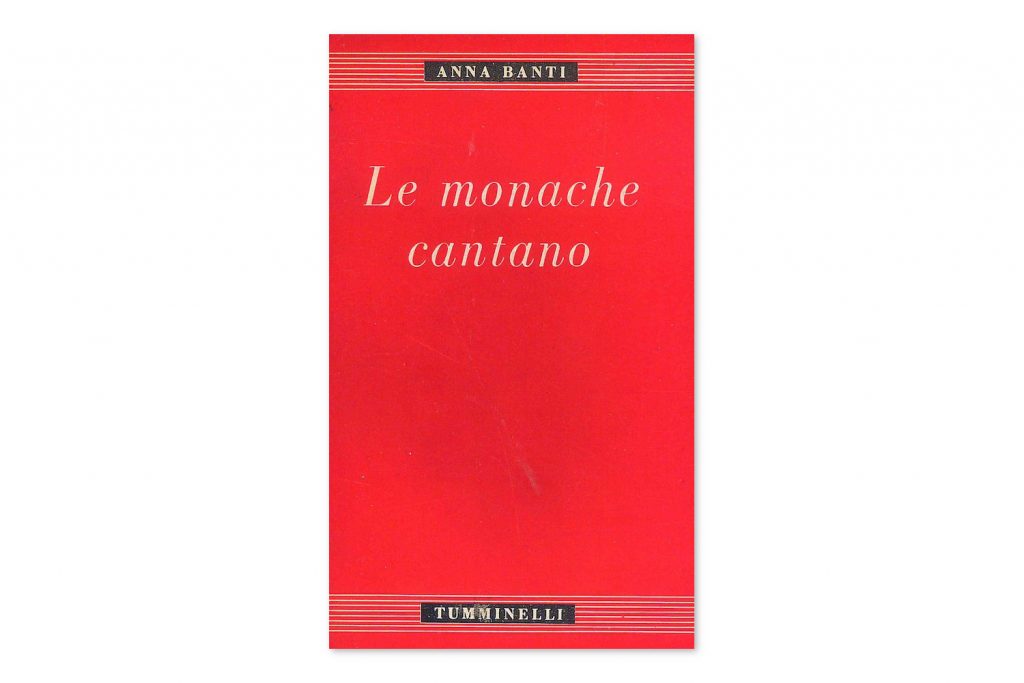

La stessa sorte, avverte Fausta Garavini nella prefazione al Meridiano pubblicato finalmente nel 2013, ha avuto per lungo tempo la Anna Banti scrittrice, che dopo il suo primo romanzo, Itinerario di Paolina e Artemisia ha continuato a ripensare e reinventare la forma del romanzo con Noi credevamo (1967), Un grido lacerante (1971) e con le raccolte di racconti: Le donne muoiono; Le mosche d’oro; Je vuos ecrir d’un pays lointain – geniali, indimenticabili, perfetti; a scrivere di letteratura, di cinema, di critica letteraria. A tradurre: Virginia Woolf, Jane Austen, Colette. Eppure a lungo è stata dimenticata.

Come mai questa autrice che decide di inventare per sé un nuovo nome, e una nuova vocazione, che irrompe tra le righe dei suoi libri nascondendosi nella terza persona, o dislocandosi in un Io fittizio, in generi e anche in epoche lontanissime – dal passato più remoto a un futuro senza memoria – è così poco nota? E poi: come collocare Artemisia, in quale ambito della sua attività?

In Artemisia Anna Banti lavora da storica dell’arte, partendo dalle opere e da fonti d’archivio, ricomponendo la cornice storica che rende leggibile l’opera, la fortuna e la posizione della “pittrice valentissima, tra le poche che la storia ricordi”6, ricostruendone la vita e dando conto dei suoi viaggi e delle committenze prestigiose che la portano alle corti di Firenze, Napoli e Londra e sottraendola alla lettura univoca attraverso la lente dello stupro subito da giovanissima. Artemisia però è qualcosa di diverso: non è solo una biografia d’artista, non è un saggio, ma nemmeno un romanzo.

L’attacco è folgorante:

“‘Non piangere’. Nel silenzio che divide l’uno dall’altro i miei singhiozzi, questa voce figura una ragazzetta che abbia corso in salita e voglia scaricarsi subito di un’ambasciata pressante. ‘Non piangere’: la rapidità dello sdrucciolo rimbalza ora come un chicco di grandine, messaggio, nell’ardore estivo, di alti e freddi cieli. Non alzo la testa, nessuno mi è vicino.

Poche cose esistono per me in quest’alba faticosa e bianca come un giorno d’agosto in cui siedo in terra, sulla ghiaia di un vialetto di Boboli, come nei sogni, in camicia da notte (…) E di nuovo, mentre mi fermo e raccapezzo, nel mio vuoto, che dovrò pure alzarmi, quel suono ‘non piangere’ mi tocca in fretta come un’onda che s’allontana. Alzo finalmente la testa che è già una memoria, e in questa forma gli presto orecchio. Taccio attonita, nella scoperta più dolorosa.

Sotto le macerie di casa mia ho perduto Artemisia, la mia compagna di tre secoli fa, che respirava adagio, coricata da me su cento pagine di scritto”. Si avverte da parte dell’autrice un’urgenza che solamente il presente ha potuto conferire al racconto – non è il manoscritto perduto che Banti piange, ma Artemisia stessa, che sorprendentemente attraversa il tempo e riaffiora nella Firenze del 1947, tra i profughi e le rovine come se il racconto potesse ricomporre non solo la propria storia, ma anche la vita corrente.

Su di me, la prima volta che ho scorso le sue pagine, Artemisia si è imposta con la forza di una rivelazione, e ora che cerco di mettere a fuoco Anna Banti per scriverne in questa rubrica sento che mi sfugge e ho paura di non saper restituire la sensazione di riconoscimento che ho provato leggendo la prima volta, e tutte le volte future.

Perché le questioni che questo libro apre sono tante: qual è lo scarto tra storia dell’arte e racconto, o più precisamente, è possibile scindere il romanzo dal saggio storico-artistico in questa autrice, o la sua cifra non è forse nell’avere inventato un genere che non è né l’uno, né l’altro, ma la somma di entrambi? E in quanta parte questa forma ibrida – mai del tutto autobiografia, mai del tutto finzione – ha a che fare con la sua indagine sul genere (e le sue differenze) che ne hanno fatto – suo malgrado – una precorritrice del femminismo e dell’auto-narrazione? E infine, perché scrivere, leggere, riflettere su e con Banti oggi, in questa rubrica?

Per capire questo testo complesso si potrebbe partire dal nome: Artemisia è pubblicato a firma di Anna Banti, non di Lucia Lopresti, usato per i saggi e gli articoli da storica dell’arte fino al 1929 e poi sporadicamente riapparso, ma del resto il nome è un gioco e quello di Anna Banti già lo aveva usato in calce a una lettera a Roberto, da ragazza. Con gli altri due nomi Longhi e Lopresti a lungo ha depistato i suoi editori. La foto di Anna Banti inviata a uso della stampa era quella di un’amica di famiglia, presa dall’album di famiglia. Il nome è una maschera, e del resto il saggio su Lotto, che è decisamente ascrivibile alla critica d’arte, è pubblicato con il suo pseudonimo letterario. Vicolo cieco.

Si potrebbe allora cercare una discontinuità nella scrittura, confrontando il romanzo e i saggi, ma solo per scoprire che già Marco Boschini scrittore d’arte del XVII secolo pubblicato come Lucia Lopresti su L’Arte nel 1919 ha un tono che non è certo quello della scrittura accademica; basta leggerne le prime righe:

Sarebbe divertente parlare di Marco Boschini coll’accento di un narratore di storielle ben fiorite e placide senza considerare troppo accanitamente dappresso il fenomeno artistico e storico che egli può rappresentare (…) E per esempio verrebbe di raccontare con dolce compiacimento le passeggiate in gondola per i canali e la laguna veneta che un vecchietto sottilmente barbato di bianco e ricoperto di zimarroni damascati faceva in compagnia di un bizzarro uomo lungamente chiomato, dagli abiti preziosi leggermente consunti: Dove andava il vecchietto veneziano con il suo magico confidente? Di cosa parlavano mentre il vellutato strascichino sobbalzante della gondoletta ondeggiava sulle increspature del mare largo, verso l’isola di Murano?

La stessa capacità di far vivere un’immagine traducendola in parole, suoni, odori e sensazioni – che in parte le viene dagli studi Longhiani, in parte dallo studio di Manzoni7, autore amato e punto di riferimento imprescindibile, ma soprattutto da un gusto di narrare che ha sin dall’infanzia – è alla base delle stupende descrizioni offerte nel saggio su Lotto. L’immagine del San Girolamo conservato al Louvre non è pubblicata nel libro, ma l’autrice ci porta con le parole oltre la superficie del quadro:

Non più il penitente, ma la solitudine del penitente veniva cantata, quasi teatro della natura, con fronde giganti e minute, rovinosi palinsesti di rupi desertiche, un arido torrente sassoso, ogni cosa imbalsamata da un eloquente silenzio. Per diversi veli di nebbie luminose si dimostra laggiù la immensa piana e riecheggia nella radura che il sole marezza quietamente, che un solingo cavaliere traversa. Il trotto del suo cavallone non è più sonoro di un tremito di vento e non raggiunge certo il penitente, abbandonato su un sasso come un uccello triste, più malinconico che austero fra il cilizio e il crocefisso, mero episodio infinitesimale e conscio di ogni vanità, anche meditativa.

Le tentazioni per questo eremita non sono gli improbabili diavolini grifagni, ma il fiato silvestre della gola dove si rifugia il leone, il franare dall’alto di un sassolino, la fresca umidità di un sottobosco, la nuvola bianca e quella grigia che cambiano in un attimo il color delle foglie. Una ricchezza di distrazioni molecolari, ad infinitum.

L’ekfrasis è anche il modo di affidare al testo una dichiarazione di poetica, se prendiamo ad esempio questo brano dal ritratto della pittrice Fede Galizia:

Si trattava di unire alla verosimiglianza del frutto, una specie di misteriosa porosità delle superfici che in un certo modo suggerisce il piacere del morso selvaggio e il sapore della polpa addentata. Per qualità stimolanti e quasi sapide, la cestina del Caravaggio conveniva tanto alla cucina del contadino come alla tavola di un principe. Al confronto le impeccabili pesche di Fede nella loro fruttiera d’argento diventavano pretestuose e vacue8.

La tensione narrativa e la capacità evocativa della scrittura di Anna Banti è la medesima sia nei romanzi sia nei saggi perché stessa è la lingua: chiave che le permette di interpretare con l’immaginazione le lacune della storia anche attraverso l’invenzione del linguaggio. Una lingua che in Artemisia parte è mutuata dai verbali del processo in cui “testimoni, pervenuti e giudici si esprimono come si parlava nelle case e nelle strade di Roma, nella primavera del 1611”9. L’uso dell’ekfrasis è allora strumentale nel restituire presenza alle sue opere: come già nei saggi, Anna Banti non descrive, ma dispiega un tessuto di parole che fa rivivere per metafore e similitudini (gusto, tatto, luce, suono) i dipinti di Artemisia Gentileschi.

Con Artemisia Anna Banti supera il limite tra saggio e romanzo. La premessa al lettore, che precede il romanzo, racconta le vicende del manoscritto perduto: ne tratteggia i confini come un esperimento linguistico da un lato che rinvigorisse l’italiano letterario con fonti popolari e il tentativo di mettere insieme istanze storiche e letterarie, ma ci avverte anche che il libro che abbiamo in mano è diverso. Qualcosa è successo: il presente – con la sua violenza e la sua distruzione – non solo ha fatto scomparire tra le macerie la biografia della pittrice, ma ha rotto convenzioni e tempi e ha plasmato la riscrittura, rendendo necessaria la reinvenzione del testo:

La terza passeggiata di Artemisia mi ha rimesso in un cammino che non ha né scopo né fine, mentre cambiano i giorni, ma non le cose e gli avvenimenti intorno a me. E non muta l’ostinato lavoro non già della memoria, ma delle immagini che dalla memoria traggono un impercettibile alimento. Quella che mi consolò, che rimpianse e fu con me viva e viva esaltata, mi occupa come un personaggio che nessuno possa ignorare, di fama illustre, di esempio pregnante: un personaggio dalla biografia ovvia, anno per anno, che val la pena risuscitare ora per ora, proprio nei giorni in cui la sua storia tace10.

Nella premessa al libro l’autrice trasmette l’urgenza del racconto di “una delle prime donne che sostennero con le parole e colle opere il diritto al lavoro congeniale e a una parità di spirito tra i sessi”11:

Emilio Cecchi, in una lettera a Gianfranco Contini del 24 dicembre del 1947, coglie immediatamente l’istanza autobiografica del libro, e l’orizzonte di riferimento in cui si inscrive “Ho ricevuto e delibato per ora in piccolissima parte l’Artemisia della Banti e mi pare (sulle tracce dell’Orlando della Woolf) il suo massimo impegno; una lingua interessantissima; una biografia appena mascherata; bisognerebbe poter scriverne molto a lungo, per dire qualcosa di preciso: disgraziatamente io dispongo sol di un migliaio di parole (…) quella pregiudiziale ‘femminista’, espressa a quel modo, è poi ancora fatta per complicare più le cose”. Attilio Bertolucci, che recensisce il libro nell’anno della pubblicazione, ne parla come di un “diario aperto” a due.

Da un lato dunque il piano su cui collocare Artemisia è lo stesso dei racconti di Le donne muoiono pubblicato nel 1950(ad Artemisia assomiglia certo Lavinia, musicista, che per far eseguire le proprie musiche altera le partiture del suo maestro Vivaldi, inscrivendovi le proprie note) e dei ritratti delle artiste di Quando le donne iniziarono a dipingere (quanto c’è di Lucia Lorpresti che rinuncia all’arte in Berthe Morisot, che sposandosi abbandona la vita pubblica?): la pregiudiziale femminista che vi ravvisa Contini12 sta nell’assumersi il compito di salvare la memoria di quelle donne la cui vita non è stata raccontata e per questo è stata cancellata. È un’operazione “epistemologica e storiografica”13 pari (e precedente) a quella che fa Linda Nochlin con Perché non ci sono state grandi donne artiste? o Lea Vergine con L’altra avanguardia. In maniera simile con Artemisia Banti restituisce leggibilità a un’artista il cui catalogo si andava allora riscoprendo, ma la cui identità restava legata all’aneddoto, la sua legittimità a quella della pittura paterna14, scegliendo il registro del romanzo per ricollocare la sua vicenda nell’alveo della storia dell’arte.

Dall’altro però la forma narrativa scelta da Banti è molto precisa, non romanzo storico ma “biografia e autobiografia”15. Artemisia si è imposta alla scrittrice con la propria voce, la guida a ripercorrere la propria memoria e la memoria del racconto perduto, ma la spinge anche a parlare, a dirsi ‘Io’, a esporsi come Anna Banti non ha fatto nemmeno nei romanzi più autobiografici Itinerario di Paolina e Un grido lacerante, entrambi scritti in terza persona16, sulla base di un rispecchiamento dichiarato: “Noi giochiamo a rincorrerci, Artemisia e io. E a fermarci, senza trabocchetti, dai più materiali e scoperti ai più nascosti”.

Io e lei.

Il collasso tra il piano storico del presente e quello del passato rende possibile l’incontro tra autrice e personaggio, spezza il racconto, diventa la soglia in cui Artemisia e Anna parlano, si confidano, piangono, gridano e si ritrovano. Le voci si alternano. Conduce a volte l’una a volte l’altra. L’una è anche l’altra. Non è azzardato evocare la storia di Emilia e Amalia, raccontata da Adriana Cavarero in Tu che mi guardi, tu che mi racconti, che vede protagoniste due amiche. Amalia racconta disordinatamente la propria storia di vita ad Emilia. Amalia non sa scrivere, allora Emilia lo fa per lei: scrive l’autobiografia dell’altra, perché sa che “vita di cui non si possa raccontare una storia rischia di rimanere una mera esistenza empirica, ossia una sequenza intollerabile di eventi”17. Il racconto di sé attraverso il racconto dell’altra (e il racconto per l’altra) è tipico dell’amicizia femminile.18

Ed è proprio questo rispecchiamento – colto puntualmente da Susan Sontag nell’introduzione all’edizione inglese – la chiave del libro: nello scivolare continuo e libero tra terza e prima persona, nel collasso tra passato e presente, nella corrispondenza tra autrice e personaggio possiamo cogliere i prodromi di quella scrittura situata che pochi anni dopo investirà anche la critica dell’arte e cambierà la scrittura di Carla Lonzi, di Lucy Lippard e di tante altre autrici.