L’8 marzo 2020, poco prima che il lockdown costringesse Parigi a fermarsi, più di sessantamila persone sono scese nelle strade della capitale francese in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Tra manifesti e striscioni, si potevano notare facilmente diversi cartelli a testimonianza della popolarità crescente degli slogan di stampo ecologista tra la folla femminista, incluso il sempre più famoso “Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides”1. Questi cartelloni di protesta sembrano suggerire che l’attivismo climatico e i gruppi femministi contemporanei stiano convergendo ancora una volta sulle traiettorie del cosiddetto ecofemminismo. Corrente eterogenea emersa negli anni ’70, l’ecofemminismo vede un legame critico tra lo sfruttamento della natura, il degrado ambientale e l’oppressione delle donne. Con il procedere dell’organizzazione dei primi gruppi di donne nel mondo per contrastare i problemi ecologici, l’ecofemminismo ha guadagnato rilevanza lungo gli anni ’80; nonostante ciò, non è stato accettato come corrente teorica e invece erroneamente ridimensionato a un’identificazione essenzialista della natura con le donne. Ridotte a banda di vegane radicali, o peggio, adulatrici di dee hippie, le ecofemministe hanno smesso di essere di moda negli anni 2000.

Al di là dei sintomatici cartelloni di protesta, l’interesse nelle relazioni tra femminismo ed ecologia ha avuto una crescita considerevole negli ultimi anni. La ricca storia intellettuale e attivista dell’ecofemminismo sta assistendo a una riscoperta; tra le altre cose, le sue intuizioni sulle strette connessioni tra sessismo, razzismo, colonialismo e specismo sembrano quasi premonitrici. La mostra “Earthkeeping / Earthshaking – Art, Feminisms and Ecology”, a cura di Giulia Lamoni e Vanessa Badagliacca alla Galeria Quadrum di Lisbona, si colloca in questo contesto più ampio. In un paese come il Portogallo, generalmente poco informato riguardo i femminismi ma egualmente allarmato per la consistente impennata di attivismo, sia femminista che ambientale, cui stiamo assistendo in questi anni, la mostra è di per sé degna di nota. Ad ogni modo, per il visitatore, si tratta di molto più che un’occasione privilegiata per familiarizzare con alcune questioni risollevate dalle considerazioni femministe sull’ecologia. Ciò che i curatori propongono, tramite un’esposizione intelligente che raccoglie i lavori di venti artisti di diversa provenienza e generazione, è un riordinamento di narrative storico-artistiche e genealogie che lascia spazio a riflessioni ampie.

Il punto di partenza della mostra è l’edizione del 1981 della rivista newyorkese Heresies dedicata al legame tra femminismo ed ecologia2. Assieme alla pubblicazione della Costa Occidentale Chrysalis, Heresies è stato uno dei più importanti giornali femministi dei tardi anni ’70 e primi ’80. Con il suo chiaro rifiuto della divisione cultura-natura, i contributi delle donne Native Americane o del collettivo Manushi di Delhi, le posizioni decise riguardo i diritti degli animali, ecc., Heresies #13 riassume la ricchezza e la complessità dell’ecofemminismo, cui si riferisce candidamente un saggio meravigliosamente illustrato di Ynestra King3. Prendendo quest’edizione come “un archivio storico e politico in grado di stimolare una riflessione prolifica sulla triangolazione tra arte, ecologia e femminismi”4, i curatori giustappongono i lavori di artiste che hanno collaborato all’edizione stessa – Ana Mendieta, Cecilia Vicuña, Faith Wilding, Bonnie Sherk, e la poetessa Gioconda Belli – con opere d’arte ed ephemera provenienti da contesti e/o periodi differenti, oppure prodotti appositamente per la mostra. L’allestimento non è organizzato secondo un criterio cronologico: all’interno del grande e luminoso spazio della Quadrum Gallery (uno dei maggiori centri portoghesi di sperimentazione artistica degli anni ’70 e ’80), creazioni recenti – di Alexandra Carmo, Gabriela Albergaria, o Mónica de Miranda, per esempio – instaurano un dialogo significativo con i lavori più storici. Inoltre, non tutte le opere delle artiste di Heresies #13 risalgono ai primi anni ’80: Sherk e Wilding sono rappresentate da lavori recenti, e Belli contribuisce con una straordinaria poesia Consigli per una Donna Forte (2018).

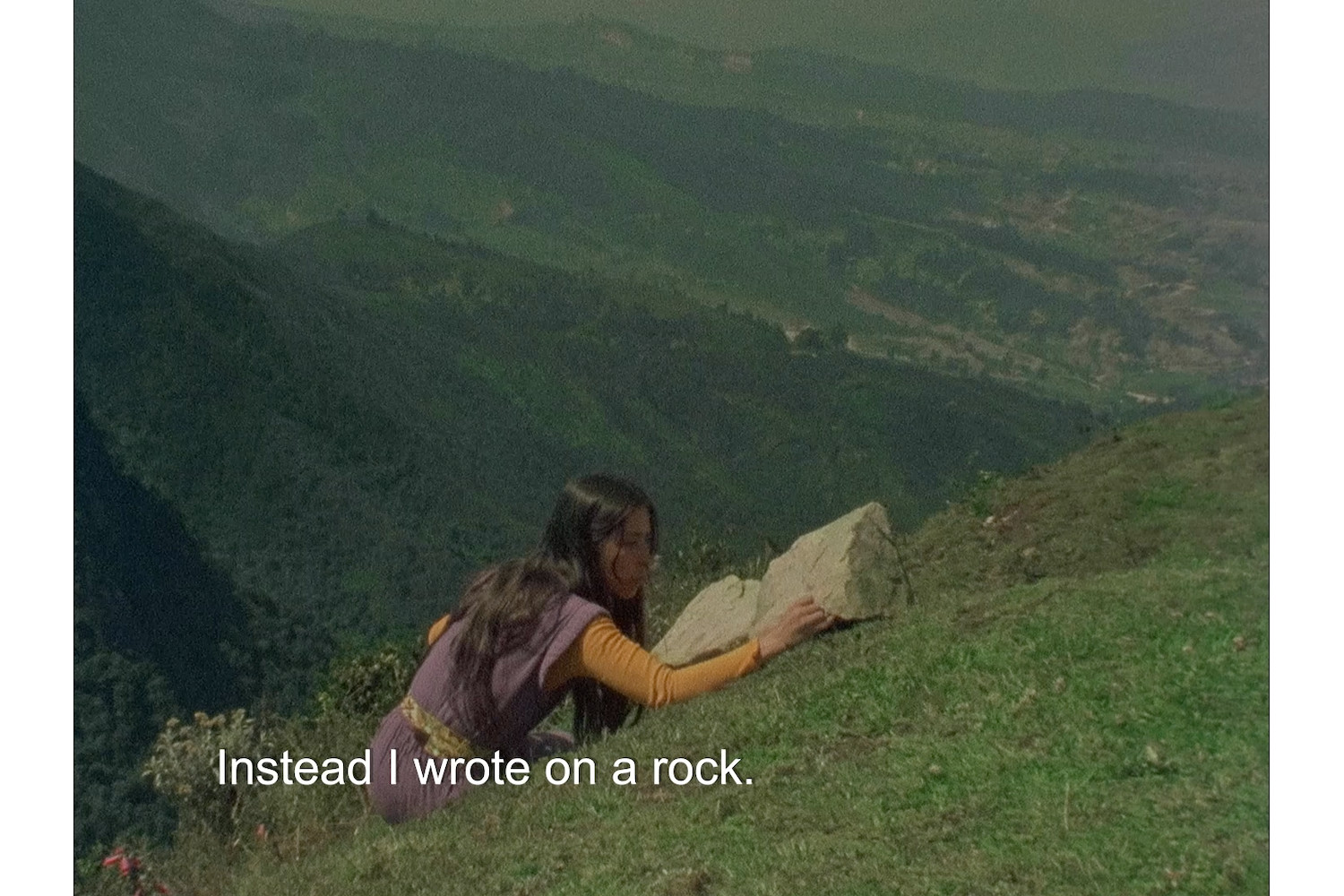

Le analogie tra vecchie e nuove prospettive sono esemplificate dalla saggia installazione di Uriel Orlow Learning from Artemisia (2019-20), che richiama molti temi cari all’ecofemminismo5. Allo stesso tempo, il potere delle opere più storiche risuona all’interno della mostra. È evidente nel caso di Mendieta, le cui famose Siluetas (1973-81), una serie di ephemera documentate tramite fotografie e video, non hanno quasi bisogno di presentazioni. Le sculture terra-corpo dell’artista sono considerate rappresentative dell’arte femminista degli anni ’70 (in mostra sono presenti due video della serie). Il contributo di Vicuña, in particolare la sua indagine etno-poetica su 16mm What is Poetry to You? (1980), è ugualmente convincente, così come la giocosa disposizione di ciottoli di Laura Grisi (From One to Four Pebbles, 1972) o le sue registrazioni di suoni [Sounds (Ten stones, Ten materials, Tautologies), 1971, e Sounds (Tree), 1971]. Grisi, solitamente ricordata per la sua vicinanza alla Pop Art italiana, illustra un altro traguardo raggiunto dalla mostra: il modo in cui diverse opere di artiste, non necessariamente o esplicitamente impegnate con il femminismo o l’ecologia, possano essere lette sotto una nuova luce. In particolare, è il caso di alcune artiste portoghesi e brasiliane quali Graça Pereira Coutinho, Emília Nadal, Irene Buarque, Teresinha Soares, e Lourdes Castro.

Ci sarebbe molto da dire in relazione a queste ultime sul loro modo di affrontare la performance rituale, sulla rivendicazione delle tradizioni antiche, sull’uso di materiali naturali, sulla relazione tra paesaggio e linguaggio, sulla combinazione di attivismo e attività artistica. Ma, volendo fare una conclusione più generale, forse l’impresa principale della mostra è il modo di tracciare una narrativa storico-artistica attorno a questioni inerenti arte ed ecologia. Questo diventa ancora più interessante se pensiamo che pratiche affini come la Land e l’Environmental art, il cui sviluppo storico coincide con l’emergere dell’ecofemminismo, siano state descritte come “archetipicamente maschili”6. Prevedibilmente molte delle donne presenti in mostra per troppo tempo sono state ignorate dal radar del mondo dell’arte canonico. Confidiamo che l’imminente pubblicazione del catalogo della mostra ci aiuti a cambiare la situazione e continui a “preservare la terra” e “scuotere la terra”, come già auspicato dal suggestivo titolo della mostra.