Maurizio Cattelan: Ciao Maurizio, è da Natale che non ci sentiamo. Continui sempre a collezionare oggetti?

Pare che casa tua sia una sorta di opera d’arte totale, una casa-studio-museo stracolma di oggetti che raccogli e collezioni. Come scegli cosa collezionare? Si tratta di incontri fortuiti con gli oggetti oppure ci sono dei criteri che ti portano a conservare alcuni elementi piuttosto che altri?

Maurizio Mercuri: Gli oggetti, come la coperta di Linus, danno sicurezza, mi tranquillizzano. L’oggetto transizionale dà conforto. Sono idee tridimensionali, un’estensione dell’intelligenza.

Ho iniziato a raccogliere cose naturali poi ho aggiunto la tecnologia obsoleta, strumenti vari e a volte mi attrae il kitsch. Negli anni in cui non avevo la macchina fotografica ho iniziato a collezionare cose per impossessarmi di un’immagine o di un ricordo. Quando i cumuli raggiungono una massa critica poi trovo cose che non sapevo più di avere. Se osservi il quadro Les glaneuses di Jean-François Millet capisci che uno raccoglie sempre se stesso.

MC: E qual è secondo te la differenza tra collezionare e trasformare un oggetto in opera d’arte?

MM: Per quanto mi riguarda, collezionare è creare un repertorio dove posso andare a prelevare quello che serve, mi piace l’idea della catalogazione. Quando guardo un prato voglio sapere tutti i nomi delle varie specie di erbe e quando guardo il cielo voglio conoscere i nomi di tutte le stelle, sono interessato alla struttura e alla tassonomia, il mio lavoro parte da questo approccio: “cultura e società”, è questo.

Per quanto riguarda trasformare parti di realtà in opera d’arte ci sono varie operazioni possibili, come ad esempio il cambio di un contesto: a Palermo per Manifesta 12 ho messo una persona a dieta per tutta la durata della mostra.

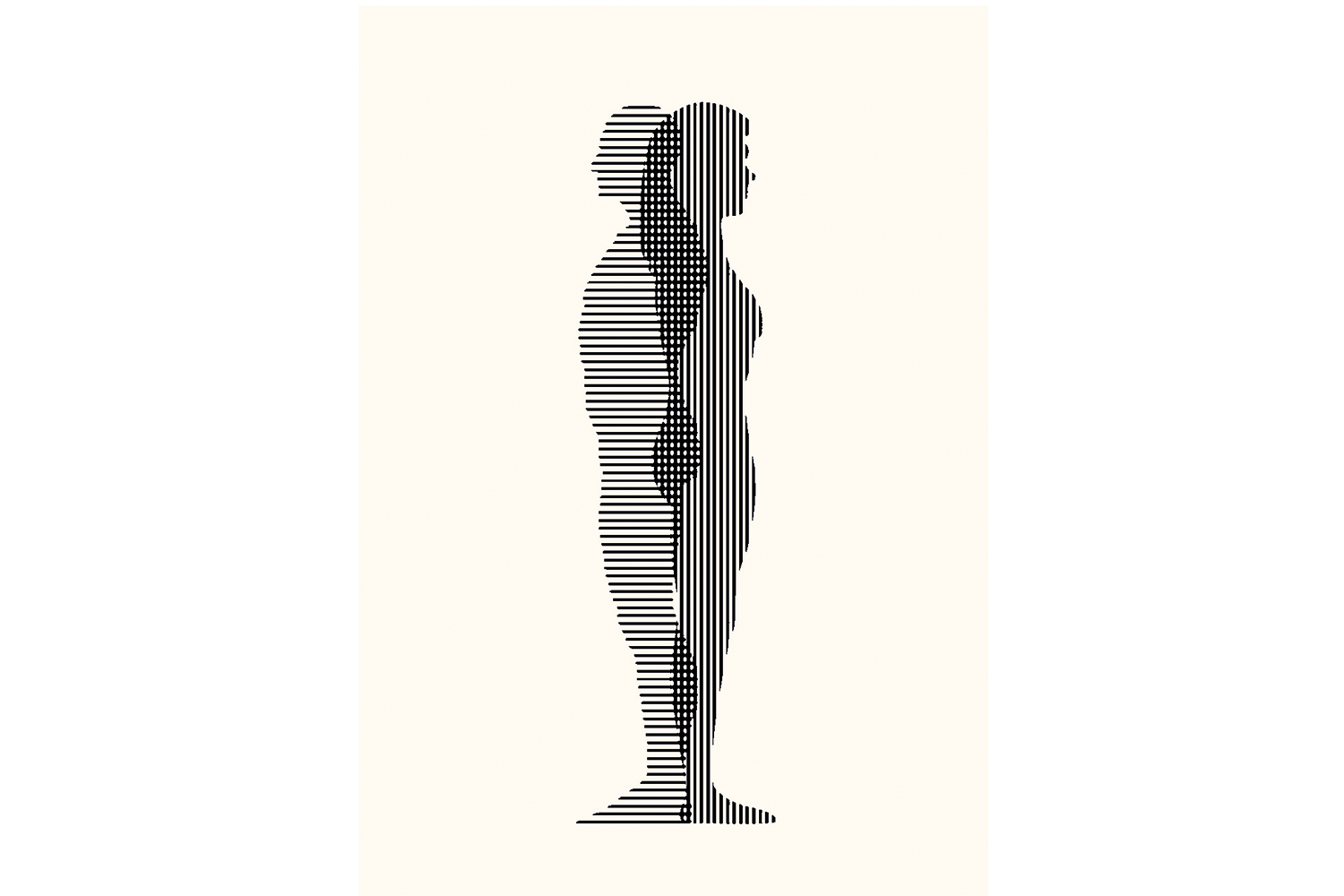

MC: Mantenere le distanze, muoversi ai margini, stare nell’ombra, nascondersi, non vedere… sono attitudini che spesso emergono dai tuoi lavori o dalle immagini che usi nelle tue opere. Anche a te piace scomparire? In che modo questi atteggiamenti hanno a che fare anche con la tua realtà quotidiana?

MM: In realtà io sono così e le opere vanno in giro al mio posto. Preferisco muovermi con discrezione ai margini, a volte nascondermi, così riesco a vedere meglio quello che succede e mantenere un certo distacco senza esserne condizionato.

MC: Attualmente vivi a San Donato, una minuscola frazione del comune di Fabriano. È una scelta piuttosto radicale e inconsueta per un artista: si tratta di una filosofia di vita, una necessità o semplicemente una casualità?

MM: “La casa è dove si trova il cuore” ricordava Plinio il Vecchio. Ho viaggiato per una decina di anni e ora sto metabolizzando quello che ho visto e sentito. Ogni giorno è una sorpresa, “Nessun giorno senza una linea”.

MC: Ho anche sentito dire che hai una vista mozzafiato, questo aspetto è importante per te?

MM: Quando l’aria è pulita vedo i Monti Sibillini e per me è già una grande giornata. A proposito di orizzonte ho fatto un sogno, il livello del mare si era alzato fino ad allagare la valle ai piedi della mia collina, ma io ero contento perché avevo il mare vicino.

MC: Come definiresti il rapporto tra il luogo remoto in cui lavori e vivi e il contesto urbano? Senti una qualche forma di magnetismo opposto per questi due ambienti?

MM: Mi piace lavorare a distanza, è come fare una magia. Mi affascina il potermi collegare con quello che succede in un altro luogo mentre appena qualche attimo prima stavo zappando l’orto, il controllo del mio tempo e dei miei ritmi in questo modo non subisce compromessi.

Chi lavora con me riceve delle cose che provengono da un luogo quasi esotico, non dimentichiamo che Internet ha accorciato le distanze tra centro e periferia. Della città mi interessa la dimensione psicologica: una mia opera consiste in due automobili affiancate, una riempita di curriculum e dall’altra si sente un audio con colpi di tosse.

MC: In un’intervista sostieni che sotto ai letti e sotto alle automobili c’è l’abisso. Cosa c’è sotto il tuo letto?

MM: Amici che mi salutano.

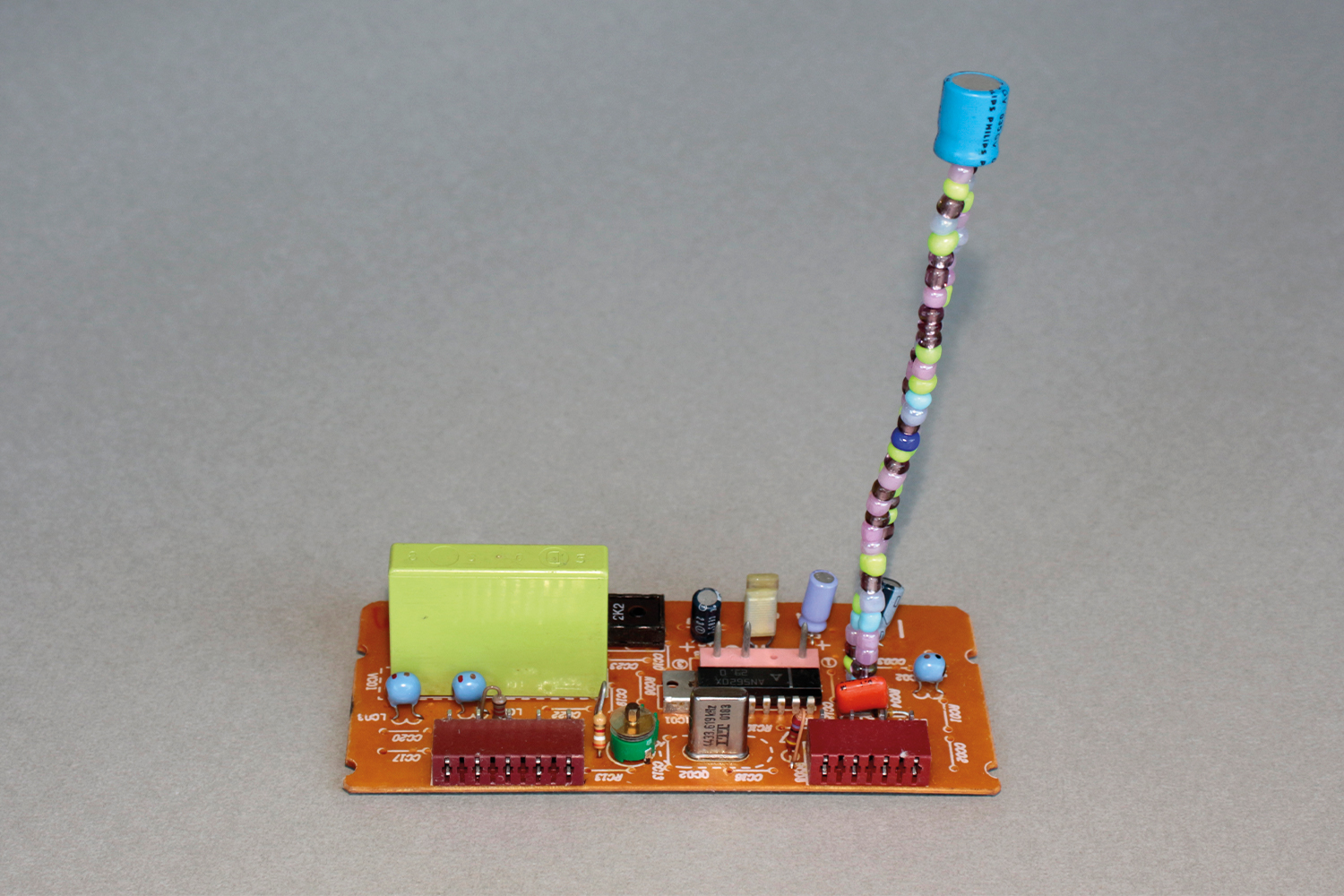

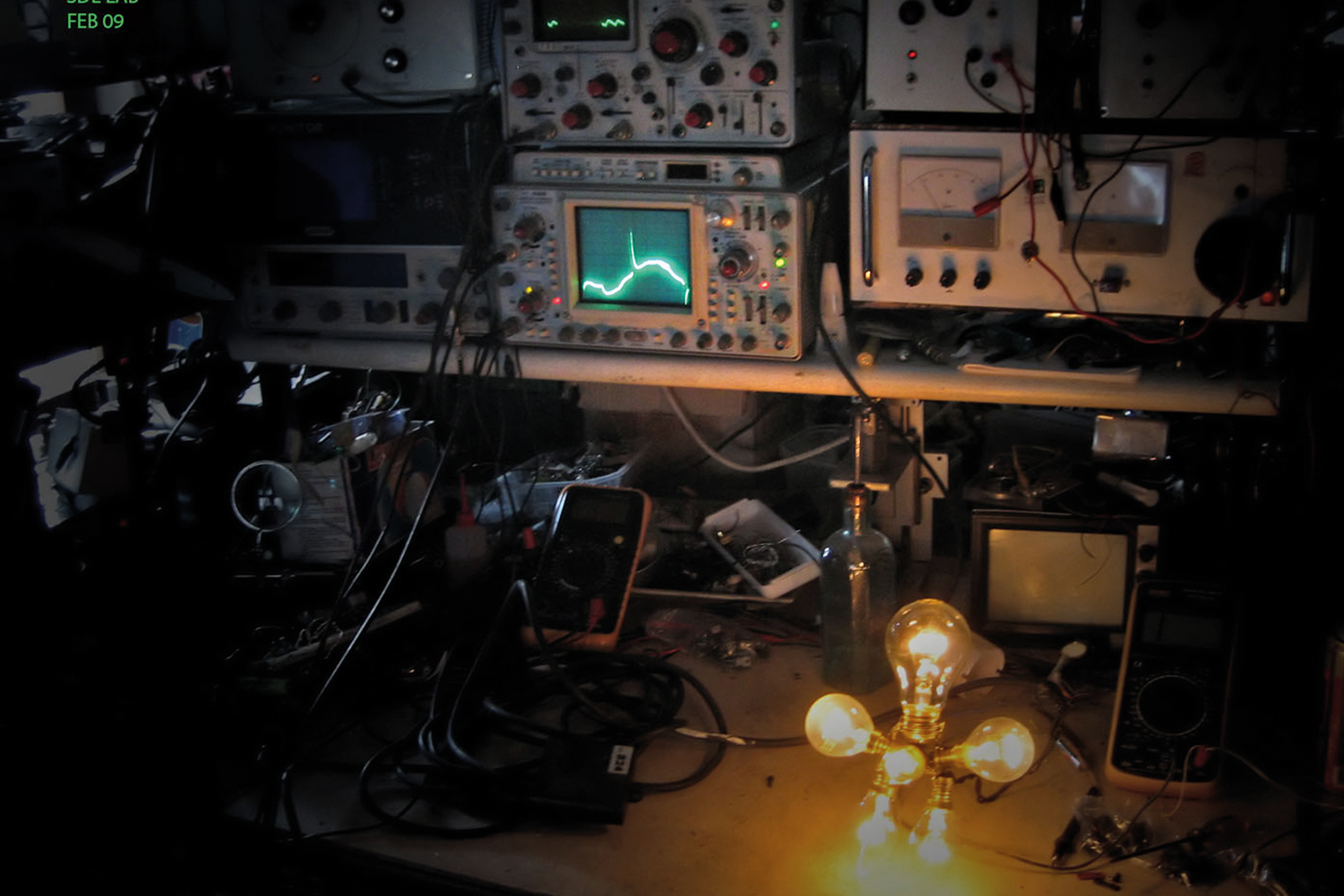

MC: Continui a costruire apparati e marchingegni elettronici? Cos’è per te la tecnologia? Una modalità di accesso al mondo, o uno strumento per starne alla larga?

MM: Direi entrambe le cose, sia una modalità di acceso al mondo che una realtà parallela dove posso isolarmi, una dimensione in cui mi sento come quando ero piccolo e giocavo con le costruzioni.

In particolare mi interessa il processo di invecchiamento della tecnologia, l’apparecchio obsoleto ha una storia e un immaginario di riferimento. Da tutto questo traggo ispirazione per elaborare accessori, azionare lampade o meccanismi per muovere telecamere. Ma amo anche l’elettronica pura, circuiti che generano spettri o forme d’onda senza nessuna applicazione pratica.

MC: E come convive questa fascinazione per la tecnologia con uno stile di vita che abbraccia la natura, direi quasi a kilometro zero?

MM: Un amico biologo mi ha detto che la natura è una tecnologia vecchia di milioni di anni.

MC: Cosa intendi per “reverse engineering”?

MM: Si tratta di smontare qualcosa per capire come è fatto. Ma per me è come se ci fosse un segreto, qualcosa da carpire, un alfabeto sconosciuto che deve essere interpretato. Ancora una volta questo rimanda alla mia infanzia, a quando smontavo i giocattoli che ricevevo in dono.

MC: Le tecnologie hanno irrimediabilmente alterato i ritmi della natura. È ancora significativo oggi assecondare un certo approccio in sintonia con il mondo naturale?

MM: La prima tecnologia conosciuta che ha modificato i nostri ritmi rispetto a quelli della natura è Stonehenge, un calendario solare. È dall’antichità che i nostri ritmi si sono profondamente modificati, i ritmi della natura invece sono cambiati solo recentemente in seguito alla Rivoluzione Industriale.

Ritornando ai ritmi dell’uomo, si è sempre avvertita la necessità di regolare il tempo. All’epoca della dinastia Ming, Matteo Ricci, marchigiano come me, acquisì prestigio alla corte dell’imperatore cinese dopo aver mostrato un orologio meccanico. Con l’evoluzione della tecnologia, da Stonehenge all’elettronica, è ancora cambiato il nostro modo di rapportarci alla natura e allo scorrere del tempo.

MC: L’anno scorso al Guggenheim di New York Rem Koolhaas ha dato vita al progetto “Countryside, The Future” esortando a un ritorno alla vita in campagna. Tu lo fai da anni, senti di aver anticipato i tempi? O forse è Koolhaas ad averti copiato?

MM: Io vivo in campagna ma smonto computer, d’altra parte l’elettricità è un fenomeno sia naturale che artificiale. La parola elettricità viene da electron, un termine greco che definisce una resina naturale, l’ambra. Ma tornando a Koolhaas è l’architettura del Guggenheim di Wright a stabilire un contatto con la natura.

MC: Qualche anno fa, in una intervista hai detto: “Il riscatto dell’oggetto spetta all’artista, non solo come generatore di senso, ma soprattutto come detentore di potere”. In che modo l’artista diventa detentore di potere?

MM: Io dico tante cose, ma anche il loro contrario.

MC: I titoli delle opere spesso sono la chiave d’accesso a un possibile significato. Con Ho perso tempo a cosa alludi?

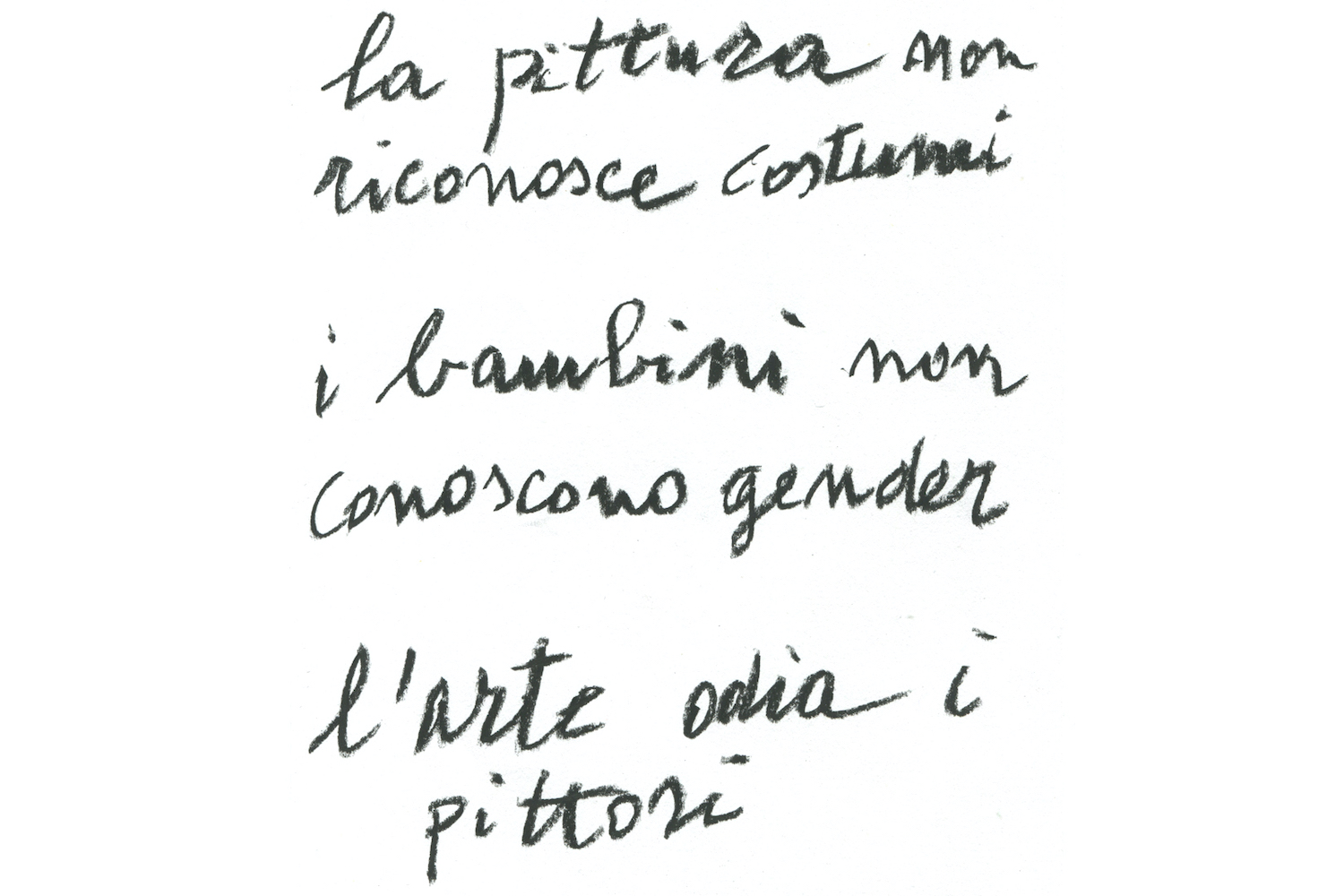

MM: Nelle mie opere i titoli non sono didascalici, distolgono dai significati, aprono a delle altre strade che portano ad altre strade che poi si perdono.

MC: Hai qualche suggerimento per i giovani artisti di oggi?

MM: Essere mentalmente randagi.

MC: Secondo te oggi è cambiato il significato di opera d’arte?

MM: L’arte ha un senso in base al rapporto con quello che ha intorno, e il contesto evolve continuamente… Lo spiego con un estremo, l’impronta della mano dipinta sulla roccia poteva avere un senso per l’uomo primitivo che per noi è solo ipotizzabile.

MC: Dicono che nella vita ci siano treni che passano una volta sola: nella tua carriera come artista, ritieni che a volte, lasciar andare delle presunte “opportunità”, sia un modo per “prendere quel treno”?

MM: Più che con i viaggiatori mi sento in sintonia con gli alberi, come il particolare albero di banane con cui mi sono autoritratto. Se uno deve proprio viaggiare eviterei i treni affollati.