Pubblicato originariamente in Flash Art Italia no. 154, Febbraio–Marzo 1992.

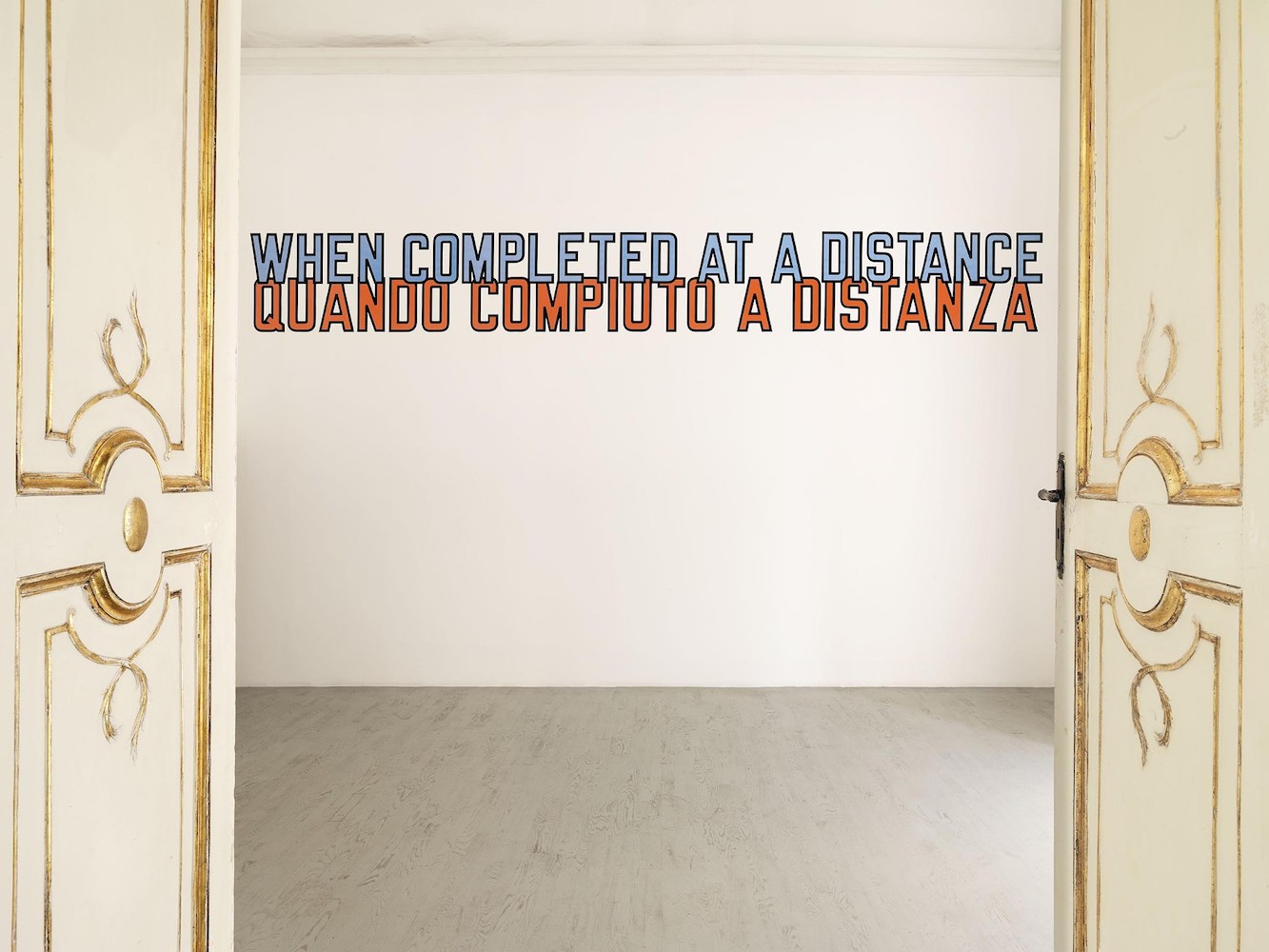

Lawrence Weiner: Le parole usate in alcune mie installazioni riguardano situazioni esistenziali di entropia. Qualunque sia lo spazio espositivo se lo tratti correttamente, si arriva a un’opera che funziona metaforicamente solo se l’artista evita di costruire metafore. Quando guardi un Roben Ryman o un Carl Andre, non c’è metafora. ma ti allontani avendo trovato una metafora per la tua esistenza. Solo perché adopero il linguaggio verbale come mezzo, le cose non cambiano. Considero il linguaggio come un’immagine visiva. Quando leggi un testo, lo visualizzi nella mente, lo traduci mentalmente in oggetti referenti. Quella è l’opera, non l’installazione a parete.

Carolyn Christov-Bakargiev: Ma quella è l’immagine che l’artista non può controllare affatto!

L.W.: Non la voglio controllare. Se lo volessi, costruirei un’opera materiale nello spazio. Ma non fraintendete: resto pur sempre un materialista! Quando incominciai a usare il linguaggio verbale, scelsi di non “controllare” l’immagine perché non mi sembrava necessario. Mi resi conto che esisteva un nocciolo essenziale dell’arte che, presentato attraverso il linguaggio, si comunicava in modo più chiaro. Si trattava di cercare un modo più nitido per presentare i rapporti fra gli uomini e le cose. Meno mediazioni si frappongono nella comunicazione, migliore è l’opera. Sai, mi illudo ancora che l’arte sia intenzionale: il legno è legno per ogni civiltà, ma dal momento che cominci a mediare il messaggio, per esempio adoperando del legno “vero”, esso diventa “esotico” per qualche cultura.

C.C.B.: Perché non fai il poeta?

L.W.: Le mie opere sono progettate per essere tradotte in immagini visive, mentre la poesia non lo è. La poesia incarna il rapporto fra uomini e uomini mentre l’arte si occupa del rapporto fra uomini e cose. Già nelle mie intenzioni progettuali, nel design dell’opera, prendo in considerazione come l’opera si tradurrà visivamente nella mente del fruitore.

C.C.B.: Come hai iniziato?

L.W.: Credo di ricordare che incominciai come un pessimo pittore informale alla fine degli anni 50. Conoscevo gli artisti, Chamberlain era importante per me. La mia prima mostra significativa fu nel 1964 a New York, da Siegelaub. Esposi quadri molto complicati, erano tutti di dimensioni diverse, ma avevano lo stesso prezzo. Stavo indagando il sistema dell’arte, come tutti allora. Era un retaggio della politica e dell’estetica del socialismo americano. Cominciai a esporre opere fatte di parole nel 1967. Era un anno importante, l’anno in cui emergeva l’arte Povera in Italia; Buren e Mosset lavoravano in Francia. Lavoravano Dan Graham e Joseph Kosuth (anche se lui ha sempre lavorato su qualcos’altro, direi, l’oggetto duchampiano). Io sono sempre stato un materialista, in fondo, mentre Kosuth non lo è stato mai.

C.C.B.: Che rapporto c’è fra questo genere di investigazione del sistema e l’uso di un linguaggio verbale nell’opera?

L.W.: È complesso. Non credo che l’uso del linguaggio verbale significhi andare oltre l’oggetto mercificabile. Non vedo l’analisi del sistema come materiale sufficiente per fare arte. L’arte è sempre fondamentalmente il rapporto dell’uomo con le cose. Come essere umano, indaghi il sistema, ma questo non porta all’uso delle parole come materiale. Quello deriva invece dal domandarsi come funziona l’arte nella mente. Ho partecipato a una conferenza in Danimarca dove c’erano anche Baudrillard e Lyotard. Cominciai a pensare che è proprio arrivato il momento per l’arte di smettere di parlare del suo consumo per riparlare dell’arte stessa! Lyotard e Baudrillard hanno forse buone intenzioni, ma non capiscono nulla di arte! Se sei un capitano d’industria e ti “appropri” di qualcosa, e vieni preso, vai in galera. Se sei un operaio, e ti “appropri” di qualcosa, vai in galera. Ma se l’unico motivo che hai per esistere è il consumo, allora sei premiato del tuo “appropriarti”. Quindi, in fin dei conti, “Appropriation Art” è l’arte della gente mediocre che sente di dover partecipare al sistema, avere un prodotto, ma che non ha la più pallida idea di come produrlo. Non lo trovo affatto divertente.

C.C.B.: Ti riferisci alla recente generazione di “Simulation Art” legata alla decostruzione del contesto postmoderno?

L.W.: Non vorrei gettare tutti sulla stessa barca. Ci sono alcuni bravi artisti. Cindy Sherman è molto brava, Jenny Holzer è interessante, etc.

C.C.B.: Perché le parole che usi nei lavori sono raramente dei termini “astratti”, come gli aggettivi e gli infiniti che usa Robert Barry, e invece spesso dei participi passati di verbi d’azione oppure dei gruppi verbali riferiti ad azioni ed eventi fisici accaduti? Perché le tue opere si riferiscono spesso a degli stati di precario equilibrio, prima di possibili catastrofi?

L.W.: Barry è un mistico mentre io sono profondamente materialista. Inoltre, non voglio essere coercitivo. Se si usano degli infiniti, per esempio, sembra che l’opera dia un ordine allo spettatore. C’è un punto, un limite prima che l’entropia si manifesti, dove forse esiste l’arte. Ma il mio lavoro non si muove in una dimensione zen. Non mi piace la stasi. Le situazioni che creo sono pericolose senza essere drammatiche, come quando scrivo “Tenuto da un filo”, o “Allo sopra l’acqua”. Tutta l’arte, tutte le cose sono entropiche, collassano, si disintegrano, perdono la loro forza.