Sette macchine per la stiratura industriale ad aria si attivano a turno, gonfiandosi e sgonfiandosi. Si esibiscono per ə visitatorə dell’ultima mostra di Anna Franceschini, “All Those Stuffed Shirts”, eccellenti interpreti di un film che non prevede schermi né proiezioni, ma soltanto una coreografia e una colonna sonora. I circuiti elettronici di queste macchine (alcune ingombranti e dal sapore ottocentesco, altre più compatte e contemporanee – ma tutte ancora in uso) sono stati hackerati dall’autrice in modo da intaccarne il funzionamento e trasformarlo nel display di sé stesso, di un lavoro rimasto invisibile e non riconosciuto, di esistenze inorganiche e fatiche neglette. Siamo in un territorio di confine fra melodramma e musical: ə performer si esibiscono in gorgheggi sbuffanti e stridenti, mentre danzano secondo una partitura di gesti coreografata dall’autrice insieme al musicista e artista Matteo Nasini.

Salendo lo scalone della Triennale verso l’Impluvium, dove sono state installate fino al 2 luglio scorso a cura di Damiano Gulli, le si vedeva apparire all’improvviso nella solenne cornice architettonica, che per un attimo poteva essere scambiata per i bordi di uno schermo su cui passava un disegno animato. La stiratrice funziona come la lampada di Aladino (primordiale medium del desiderio): è un oggetto meno misterioso ma che contiene comunque un Genio, un ectoplasma umanoide dall’atteggiamento tronfio (come suggerisce il titolo dell’opera, che significa letteralmente ‘camicie inamidate’ e metaforicamente ‘palloni gonfiati’). Tuttavia, nude, cioè senza i vestiti a cui sarebbero servite, queste macchine lavorano invano; la loro emanazione fantasmatica si sbraccia e si agita e, prima di arrendersi alla propria inutilità e ritirarsi, crea uno spettacolo di gesti minimi interpretabili all’infinito, quei gesti che secondo Umberto Eco costituivano la cellula base del linguaggio cinematografico (La struttura assente, 1968).

L’installazione di Anna Franceschini è una fantasmagoria del desiderio che si fonde con un’archeologia del cinema. Con quest’ultima condivide il metodo del circuit bending (l’operazione di manomissione della scatola nera a fini artistici) oltre che l’amore per il cinema by other means (come l’ha definito Pavle Levi ormai undici anni fa in uno studio di tutte le forme d’arte che hanno fatto cinema senza usarne l’apparato). “All Those Stuffed Shirts” rovista nell’inconscio della meccanica con gli strumenti dell’elettronica e le opportunità della cultura algoritmica (che permette di riprogrammare le macchine), fino a mettere a nudo lo scheletro del medium – e per implicito la possibilità di rimpolparlo con corpi sempre diversi, e quindi vestirlo secondo ogni genere di moda – non esclusa quella della realtà virtuale). Il cinema è l’“ultima invenzione dell’era delle macchine”, come diceva Hollis Frampton (un’epoca tramontata con l’introduzione del radar negli anni Quaranta, primo dei dispostivi a scatola nera, cioè dal funzionamento inaccessibile), ed è più precisamente la “macchina del movimento” per eccellenza, secondo Zoe Beloff, due artistə che viene spesso voglia di evocare di fronte alle sculture cinetiche di Franceschini.

Movimento come vita, naturalmente, eppure l’animismo filmico di ascendenza primonovecentesca (da Jean Epstein a Iris Bray) non c’entra nulla; quello espresso dalle stiratrici è meno lirico e panteista, oltre che non privo di un’inflessione politica vicina alla prospettiva mitchelliana dei primi anni Duemila. Basta sostituire pictures con machines al titolo del più noto volume di W.J.T. Mitchell (What do pictures want?, 2006) per trovare la domanda posta dall’autrice ai suoi palloni gonfiati. Mitchell voleva spostare l’accento dal (preteso) potere delle immagini al loro desiderio, determinato da una condizione di subalternità e mancato riconoscimento, condizione storicamente vissuta anzitutto dal genere femminile. E per questo concludeva: le immagini sono donne. Lo stesso si può concludere delle dressmen di Franceschini, che a dispetto del loro nome virile sono “macchine nubili” – come ama precisare l’autrice riprendendo esplicitamente l’idea duchampiana di machine célibataire rifocalizzata da Michel Carrouges. La loro natura di oggetti animati serve a superare la contrapposizione fra umano e non umano; nei loro movimenti traspare tanto la vita delle cose, quanto la cosalità del nostro corpo, di tutti quei momenti in cui esso stesso si comporta da macchina celibe, girando a vuoto, come i cadaveri (ri)animati da gesti ripetuti all’infinito del Locus Solus di Raymond Roussel, non a caso un riferimento di Carrouges. La meccanica come inconscio del corpo, e il cinema come macchina dell’aria che gira fra corpi diversi e li attraversa tutti, accomunandoli.

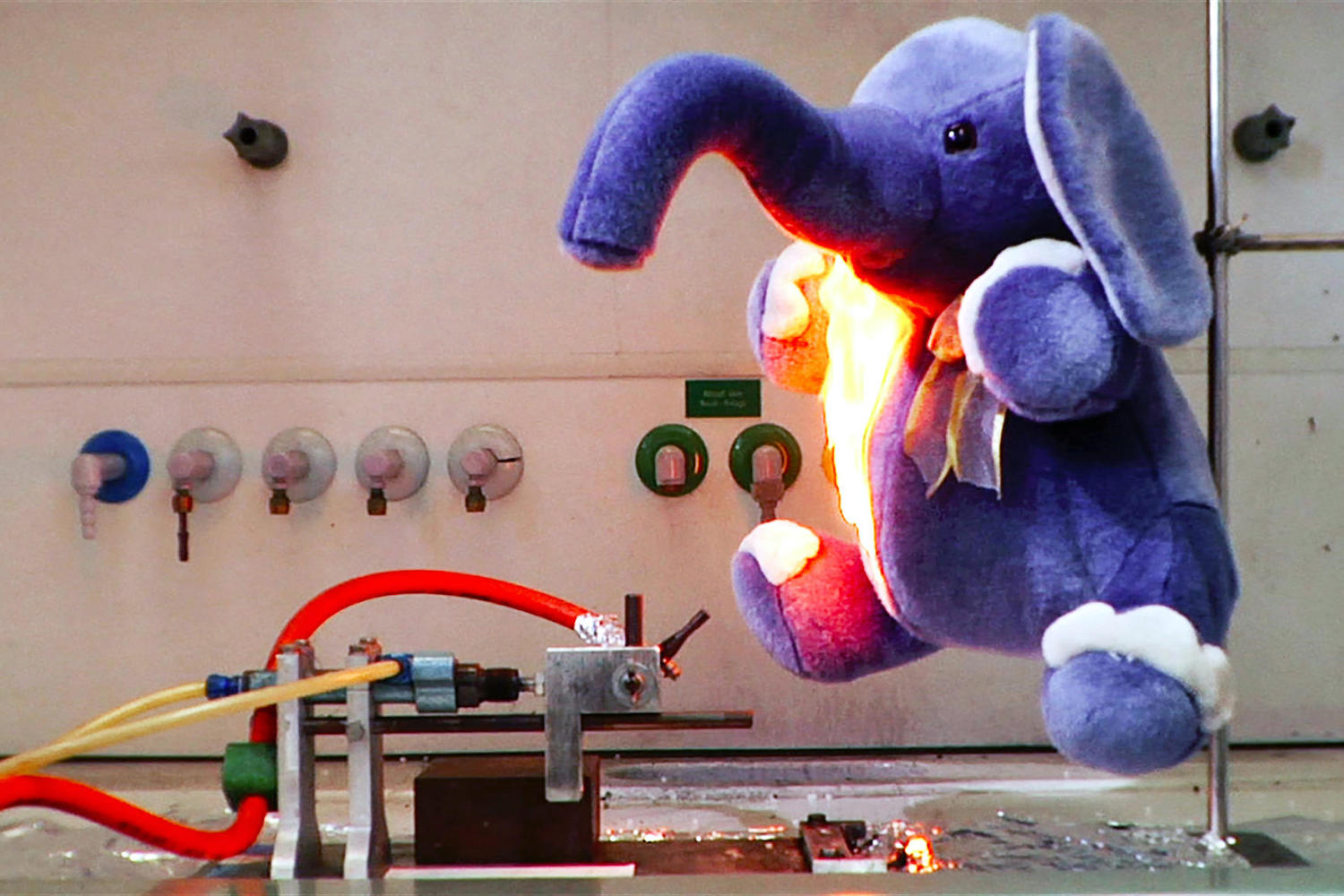

Quest’ultima tappa del percorso artistico di Franceschini fonde i due rami principali della sua ricerca. Uno è il tema del corpo-display, esplorato fin dal suo primo cortometraggio sui manichini (Polistirene, 2007), e sviluppato in forma di installazione in una serie dedicata alla vetrina come medium (What Happened to the Girl?, 2016-2017) e, più di recente, in opere che trasformano il corpo in mero espositore di merci (come i gioielli sulle mani meccaniche di The Lady Vanishes, 2022). L’altro è il tema dell’empatia nei confronti dei materiali di scarto, i rifiuti industriali e le scorie del tardo capitalismo, che si ritrova nel documentario What time is love? (2018), sugli stress test compiuti senza pietà sui giocattoli prima della loro messa in commercio, e ancor più in quell’installazione horror che è Villa Straylight (2019), uno strazio di parrucche roteanti trascinate da un carrello meccanico.

Incrociando questi due fuochi tematici, “All those stuffed shirts” continua a esprimere intensa malinconia per gli oggetti sul crinale dell’obsolescenza in tempi di realtà estese, ChatGPT e fotografie realizzate da intelligenze artificiali. La riflessione intorno alla macchinologia e alla sua importanza per interpretare il panorama mediale contemporaneo è stata sviluppata dall’artista in forma di art based research presso il gruppo AN-ICON. An-Iconology: History, Theory, and Practices of Environmental Images, dell’Università degli studi di Milano, dedicato alle realtà virtuali e aumentate. Certo non si riesce a pensare a nulla di più diverso dal virtuale di queste stiratrici, eppure il momento in cui il corpo diventa una forma, si stacca dalla persona e comincia ad essere condiviso, indossabile come un vestito e performabile, è in qualche modo aurorale, anche rispetto al presente.