La prima immagine dei giorni di “Feminist Futures” a Centrale Fies è quella di una luce radente su un tappeto di marshmallow: piccoli punti di luce fredda, attraversati dalla presenza calamitica di Chiara Bersani, artista e autrice italiana. In scena con Sottobosco (2023), insieme a Elena Sgarbossa, danzatrice e performer, a Lemmo, musicista e sound researcher, e a una comunità estemporanea di persone con disabilità, i loro corpi disegnano geometrie fatte di prossimità e distanze, abbracci e abbandoni. Bersani dà forma e consistenza a un linguaggio segreto di sguardi indovinati e gesti codificati che, indecifrabili, arrivano al pubblico e sciolgono il cuore. Un’immagine più feroce è quella costruita da Thais Di Marco, artista e attivista brasiliana, in Blood Shower (2017): una raffica di vernice rossa, mitragliata dall’artista un colpo dopo l’altro con un ritmo lento e implacabile sul fondale, fino a riempirne la superficie. Il corpo dell’artista si fa sistema di puntamento e insieme vittima di questa furia color magenta e, interamente tinto dello stesso magenta, rende manifesta la barbarie che affoga ogni tentativo di protesta alla violenza statale, istituzionale, poliziesca, di genere e razziale, con riferimento specifico al Brasile. La mente va immediatamente alle Shooting Gallery (1962) di Niki de Saint Phalle, per il desiderio di calare la protesta e la violenza sulla superficie dell’opera; alle profanazioni catartiche dell’Azionismo viennese; ai sacrifici di Ana Mendieta per la forza del corpo di inscenare la violenza subita. Una stretta allo stomaco lenta e violenta.

A seguire, in questa infilata di performance, Selma Selman in Superpositional Intersectionalism (2020) affronta dieci round di lotta con l’ex artista marziale Chong-ha Peter Lee. Combattente e avversaria, si difende e attacca, intervallata da un annunciatore, Leonardo Avesani, che chiude ogni round informando il pubblico del numero di volte che i performer hanno cambiato ruolo, genere e specie, alla velocità con cui la galassia si muove nell’universo. Il tempo della lotta, scandito dal canto della soprano Nimsha Wickramaratne, corre quindi parallelo al nostro tentativo di costruire corpi e identità nel continuum indefinibile e non misurabile della realtà.

A questo punto inizia a essere chiaro in che direzione si sono mossi Barbara Boninsegna e Filippo Andreatta nella curatela di “Feminist Futures” – progetto quadriennale di apap-advancing performing art project – e di cosa sia necessario per costruire futuri, al plurale, in una prospettiva intersezionale, nata all’incrocio di identità sociali differenti e delle oppressioni e discriminazioni derivanti da esse.

Le soggettività, in futuri che siano femministi, dovranno essere poetiche, radicali e mutanti. Un’idea di mutazione che risuona nelle parole di Sara Marchesi nella sua lecture nell’ambito della “feminist school” su Il femminismo o la morte. Il manifesto dell’ecofemminismo (2022) di Françoise D’Eaubonne, che ha tradotto per Prospero Editore. La mutazione dovrà sostituire l’idea di rivoluzione, perché la sola capace di mettere fine a cinquemila anni di patriarcato e di gettare le basi per lo sviluppo di una nuova teoria che sia insieme filosofica, etica e rivoluzionaria, attraverso e a partire dalla quale costruire una pratica radicale, intersezionale, decoloniale: l’ecofemminismo. Una premessa gigante e una promessa solenne che incarnate nella performance non possono che produrre forme aliene e devianti.

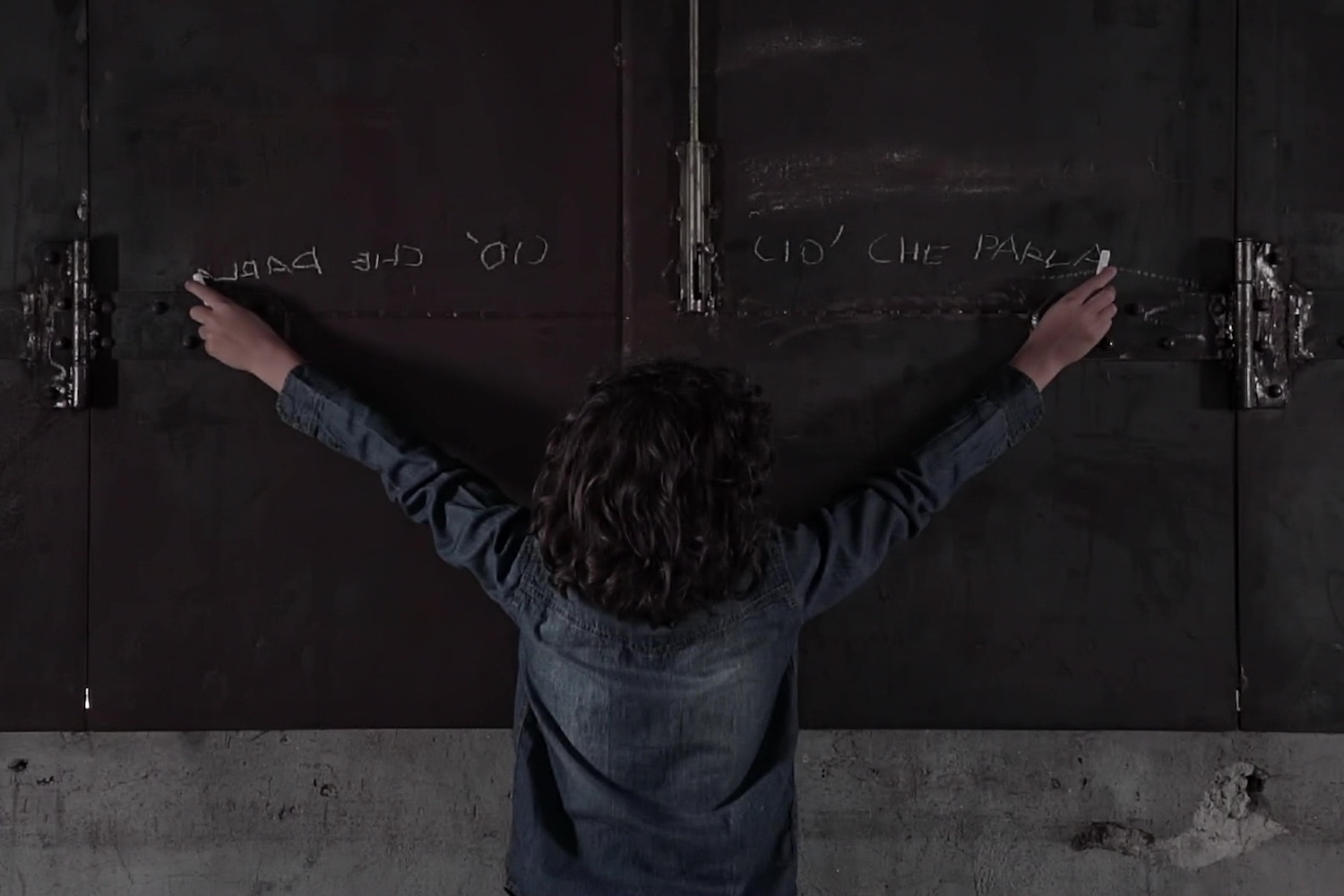

L’uso della voce di Stina Fors in A Mouthful of Tongues (2022) va esattamente in questa direzione, attraverso la pratica del ventriloquio e del ringhio slegati dalla gestualità ed espressività del corpo: un’esplorazione linguistica che ha rinunciato alle parole e si è affidata soltanto alla lingua e alla sua potenza vocale. La pratica di una gestualità sottratta alla rappresentazione di Florin Flueras, in Unimages (2017), conferma il desiderio di riscrivere il movimento del corpo a partire dalla sua presenza nello spazio: una prova di resistenza e fragilità, un esercizio di tensione e controllo. In Magenta Haze (2021) di Milla Koistinen, in scena con Simon Chatelain, Fanny Didelot, Jin Lee, Nitsan Margaliot e Angelo Petracca, a essere mutante è lo stesso spazio, disegnato dallo spostamento di grandi tessuti coloratissimi e pieni d’aria. Le pose protratte e tenute nel tempo si interrompono in corse improvvise; la gioia e la fatica della danza crescono in un vortice che rimodula costantemente lo spazio, finché una luce magenta avvolgente sempre più nebbiosa non lo ingoia del tutto.

A “Feminist Futures” una performance scivola sull’altra e il risultato è un risuonare di voci e immagini che danno sostanza a un corpo mutante, o almeno lo prefigurano. È possibile indovinarne le escrescenze della carne, i lividi, la morsa degli abbracci, le esplorazioni della lingua, le ossa fragili, la pelle senza confini, la forma senza contorni, impossibile da frammentare. Potrebbe essere solo un incantesimo, ma conferma la convinzione che solo la continua mutazione possa mostrare la natura sfuggevole dell’esserci.