Nel 1992 Lina Pallotta iniziò a frequentare i locali dell’East Village dove si riuniva la scena slam newyorkese. Il mercoledì e il venerdì l’appuntamento settimanale era al Nuyorican Poets Café, per i contest e le serate open mic. Davanti alla parola poetica performata, incarnata e intrecciata con la musica, Pallotta iniziò a scattare fotografie. Divenne così parte di una comunità creativa diversa, tutta raccolta attorno al potere delle parole, una compagine umana animata da istanze sociali e identitarie, la stessa scena che Steve Cannon raccoglieva attorno alla sua rivista leggendaria: A Gathering of The Tribes.

Pallotta ritrae Cannon al bancone, accanto a Reg E. Gaines e a una donna che fuma. I gesti sono veloci, i volti sfocati, le parole affilate. Forse ‘the blind guy’ ha appena gridato a un poeta sul palco il suo rimprovero iconico, in fondo un incoraggiamento: ‘Read the goddamned poem!’ 1 Nelle immagini catturate da Pallotta – sfondi scuri 1 e luci taglienti – le parole a cui gli autori hanno dato concretezza sonora acquistano anche evidenza visiva. Sul palco, come nelle fotografie, gli esordienti si alternano ai poeti affermati, i musicisti ai militanti: Pedro Pietri a ‘Aussie’, Janice Erlbaum a Nadine Mozon, Sapphire a Tish Benson. La parola pronunciata si nutre del rapporto col pubblico: gli sguardi complicano la performance, l’interazione assicura efficacia alla comunicazione, l’occhio spiritato dei poeti risponde a quello estasiato della folla, per poi rimbalzare nell’obiettivo prensile della macchina fotografica – tutto è collegato dalla voce.

Una sera del 1994 arriva al Nuyorican il gruppo di freaks del luna park di Coney Island. Dal centro del palco la mangiafuoco sputa verso il pubblico la sua lingua di fuoco serpeggiante. Pallotta cattura il momento, e col momento l’analogia. Quella serie di fotografie di slam poets, ormai avviata da qualche anno, deve chiamarsi Tongue On Flames, variazione sul titolo di una retrospettiva del 1990 di David Wojnarowicz. L’artista, protagonista della scena creativa dell’East Village stroncato nel 1992 dall’AIDS, nel 1981 aveva sognato di riprendere un incendio: ‘I was seeing all this through the viewfinder of the movie camera and recording it. The colors of the flames and the light reflecting against the white wall of the garage were burning first bright oranges and reds, then these phosphorescent blues.’2

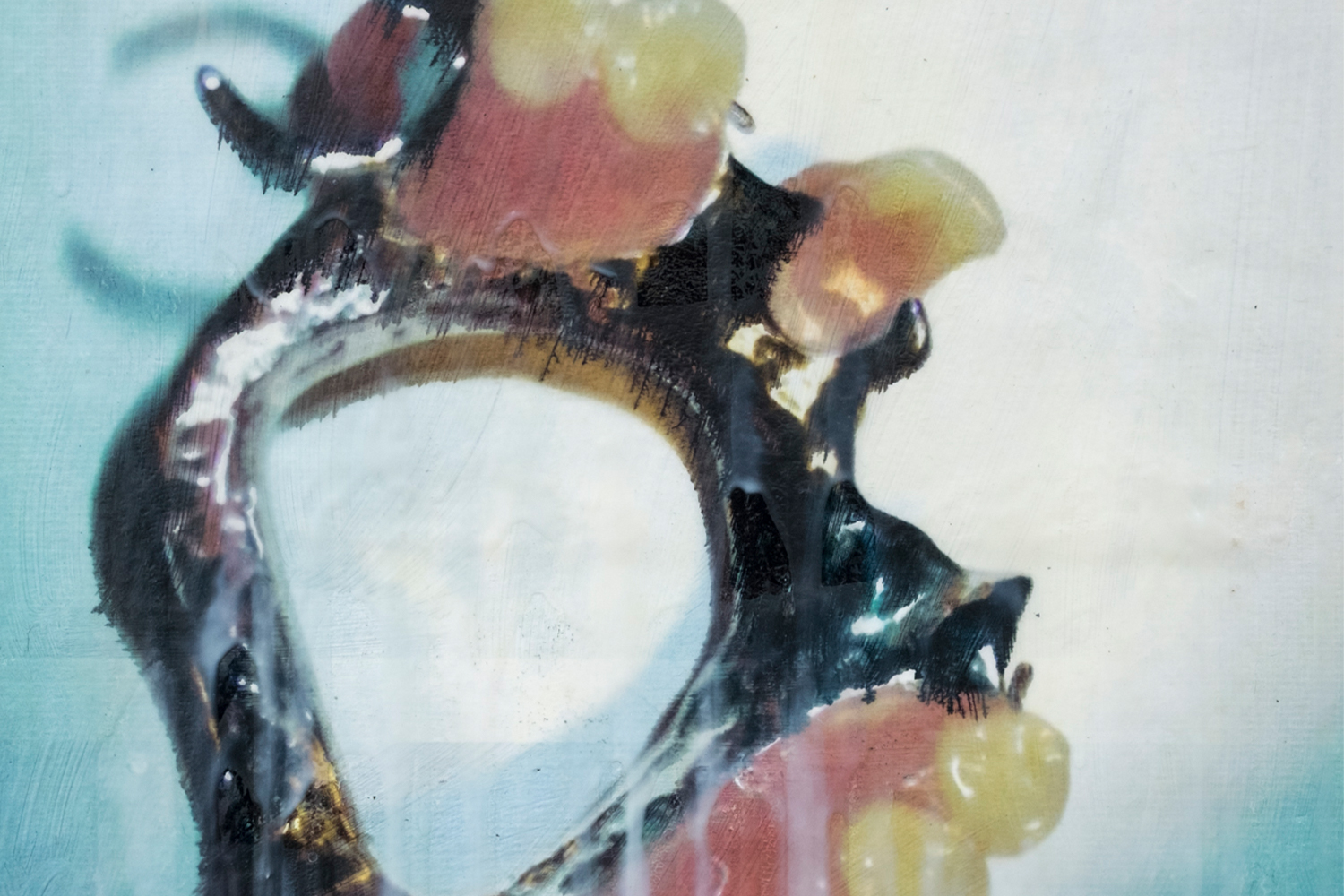

Anche verso la fine di Cose trasparenti, un romanzo di Nabokov del 1972, il protagonista sogna un incendio: ‘Le fiamme si sprigionavano da ogni parte, e tutto ciò che si vedeva appariva attraverso nastri scarlatti di vitrea plastica.’ 3 The Walk (2023) è una scultura composta da tre strisce affiancate, potenzialmente infinite, di poliestere trasparente, tessuto e pellicola riflettente. Fissati a mezza altezza su una parete, i materiali corrono lungo il pavimento fino a toccare la parete di fronte. Presentando l’opera, Bogdan Ablozhnyy ha evocato un altro passaggio del romanzo di Nabokov: ‘Quando noi ci concentriamo su un oggetto materiale, ovunque esso si trovi, il solo atto di prestare ad esso la nostra attenzione può farci sprofondare involontariamente nella sua storia. I principianti devono imparare a sfiorare soltanto la superficie della materia se vogliono che essa resti all’esatto livello del momento. Cose trasparenti, attraverso le quali balena il passato!’4

Ablozhnyy, come Pallotta, indaga da tempo le potenzialità documentarie della fotografia. Il processo fotografico attraversa trasversalmente tutta la sua attività, dentro e fuori dallo studio. Per Ablozhnyy la fotografia serve allo stesso tempo da deposito di intuizioni formali, da supporto documentario all’analisi retrospettiva delle sue sculture e installazioni, da esito autonomo e indipendente della sua pratica artistica. Le stesse superfici trasparenti di The Walk possono essere intese, in fondo, come allegorie dell’atto fotografico: le pellicole, trasparenti sia in senso materiale, sia in senso figurato, diventano così cose attraverso cui non solo far balenare il passato, ma anche fissare il presente. La stessa presenza dell’opera, e dunque dei suoi materiali, testimonia della disponibilità e della sussistenza effettiva dello spazio che l’accoglie: la superficie compresa tra le due pareti della galleria. Funzionando da score, da semplice istruzione operativa, The Walk può essere estesa o ridotta a seconda dello spazio in cui è esposta. La scultura segna lo spazio che occupa, esattamente come una pausa in uno spartito segna un lasso di tempo.

Qualche giorno fa, Ablozhnyy mi ha parlato delle pratiche di Laurie Parsons, di Marc Camille Chaimowicz, della prima Karen Kilimnik. Quando nel 1990 Parsons aveva lasciato completamente vuoti gli spazi della sua prima personale alla Lorence-Monk Gallery di New York – un miglio, venti minuti a piedi dal Nuyorican – un recensore aveva intuito l’invito implicito di quell’azione radicale: ‘Parsons invites us to make the leap and walk on water.’5 5 The Walk, al contrario, invita a non fare quel passo, a immaginare la camminata sull’acqua soltanto da lontano, spingendosi sino al limite delle trasparenze coi piedi, per poi traguardarle soltanto con lo sguardo.

Il titolo della scultura di Ablozhnyy, The Walk, fa riferimento a un racconto di Robert Walser del 1917, La passeggiata. Quando nel 1982 Susan Sontag aveva dovuto introdurre l’edizione inglese del racconto, aveva insistito sulla voce dell’autore: ‘His work plays with the depressive’s appalled vision of endlessness: it is all voice – musing, conversing, rambling, running on.’6 I rotoli trasparenti di Ablozhnyy, vere visioni di infinitezza, possono allora servire da innesco per la lettura delle fotografie di Pallotta, in cui, come in Walser, è tutto voce.