Una volontà di forma pervade, attraversa tutto il lavoro di Pino Pascali; una volontà di fare immagine, per linee “scorrevoli, ma chiuse”‘, sintetiche, ma risolute e definitorie, che costituisce la sua cifra più propria, e la sua eredità. Essa rappresenta una costante nei pur diversissimi esiti della sua attività febbrile, che lo accosta alla Pop Art italiana e ai primi momenti dell’Arte Povera: momenti altamente creativi dell’arte in Italia, che Pascali ha vissuto subito da protagonista. Lui stesso ha stabilito la sua data di nascita come artista, con la prima mostra personale del 1965, alla Tartaruga di Roma. Le opere precedenti non contavano, l’artista rifiutava di mostrarle persino agli amici: risentivano troppo da vicino del suo lavoro di scenografo televisivo e di cartoonist, da un lato, e dell’ascendenza pop americana a cui aveva tributato ironici omaggi, citando per esempio Flag di Jasper Johns con le pin-ups al posto delle stelle. Pascali si scosta dal più puro clima pop perché non si accontenta del prelievo, più o meno elaborato, di immagini preesistenti, già altamente codificate, anche se certo non gli è ostica l’iconosfera urbana, l’imagerie ridente e inquieta della società dei consumi. Per l’artista è chiaro fin dall’inizio che la Pop americana è un fenomeno tipico, culturalmente localizzato, che non può assurgere immediatamente a “stile internazionale”.

Il rifiuto dichiarato di Pascali è fin troppo drastico, ma rivela una certa volontà di riscoprire ed esprimere una “identità italiana” che si sappia distinguere rispetto alla vulgata che la Pop stava diffondendo. In ogni caso esso si comprende a partire dal metodo di lavoro dell’artista, dall’idea di forma che egli persegue: la forma è qualcosa che si costruisce. Le opere di Pascali sono costruzioni (cosa che lo differenzia anche dai popists italiani), sono operazioni di mimesi compiute integralmente con le mani, con quella mano “femminile e laboriosa” con cui si dedica ad un grandioso bricolage. Una mano che lavora con grazia e leggerezza, che crea immagini del mondo alleggerite però del suo peso. È l’istanza del gioco, che per Pascali si identifica con l’atto estetico, che consente di mantenere un rapporto positivo col mondo, con la realtà: perché il gioco costituisce l’utopia del reale. L’opera di Pascali è una rifondazione che passa attraverso i luoghi del primario depotenziati nei modi del gioco, del teatro, dell’ironia. Il mondo è fabulizzato, è oggetto di un’ironia affabile ma efficace, perché pone già un distanziamento. Fra le prime opere maggiori di Pascali, questo distanziamento avviene per eccesso di nominazione: il Muro di pietra con la parola “pietra” stampigliata su ogni pietra, “bandiera bianca” sul monocromo ondulato, o ancora “Colosseo”, parola che doveva in un primo tempo campeggiare sulla struttura curva di legno e tela spugnosa che per il Colosseo sta. È già evidente qui un preciso interesse per l’installazione nello spazio, per l’uscir fuori dal piano affinché l’opera si faccia il più possibile evento e fisicità, coinvolgimento dello spettatore nel gioco dell’artista. Le opere di Pascali si piegano sempre (quasi sempre) alla referenzialità, esse dicono il reale, non se ne allontanano e ne elaborano la garbata parodia.

La teatralizzazione in cui l’opera sempre (quasi sempre) si dispiega implica un racconto, non importa se solo potenziale; l’elemento scenico necessita di conformarsi in immagine. Anche le shaped-canvases di Pascali, il suo riprendere la lezione spazialista esplicata da Castellani (ma anche i gobbi di Burri) diventano il suadente sporgere in fuori della tela che si fa corpo, ritaglio anatomico erotizzato, labbra, seni, ventre, pube.

A proposito di queste opere Cesare Brandi ha scritto che nel linguaggio di Pascali “…al modo della similarità viene a sostituirsi o per lo meno ad intrecciarsi quello della contiguità. Il seno monumentale, il pube monumentale, le labbra monumentali vengono a sostituirsi all’immagine della donna”. Così una retorica fondata sulla contiguità metonimica fornisce gli elementi per organizzare una anti-retorica del monumento, e nello stesso tempo per rappresentare, nel modo più diretto e candidamente sdrammatizzato, il fantasma. Sul gioco della combinazione di frammenti è integralmente fondato il ciclo delle Armi (1965), che raggiunge un alto grado di radicalità nell’effetto spiazzante che queste opere infondono. Fatte dei materiali più disparati, in una specie di apoteosi diligente dell’oggetto trovato, le armi però vogliono sembrare assolutamente vere, perfettamente credibili.

Ci si accorge di qualche incongruente copertone già dalle riproduzioni, ma è solo osservandole dal vero che si capisce che sono finte. Grazie all’abilità virtuosistica della mano, grazie alla stesura finale di vernice che occulta le differenze fra un materiale e l’altro, le armi, tutte a grandezza naturale, fanno di tutto per sembrare cannoni, bombe, mitragliatrici autentiche. Come nei particolari anatomici femminili, anche qui c’è espresso al massimo grado, un gran gioco esorcistico nei confronti del fantasma (là il sesso, qui la morte, ça va sans dire); in questo costruire grandi macchine di sterminio trattate alla stregua di giocattoli giganteschi c’è uno spirito allegro amante dei paradossi, un grande amore per lo spettacolo e per i suoi affetti catartici, che mettono in maschera il reale fin nei suoi fenomeni più angosciosi.

Una delle anime di Pascali è radicata nella tradizione futurista, com’è stato notato dalla critica, la sua attività di ricostruzione dei fenomeni naturali rimanda direttamente alla Ricostruzione Futurista dell’Universo di Balla e Depero. La linea armoniosa e continua di Balla, le sovrapposizioni che, nei quadri degli anni Venti, descrivono sviluppi formali come crescite organiche, si ritrovano nelle Finte sculture di Pascali (1966). Questa linea sta all’origine della ricostruzione manuale della natura più di quanto vi stiano le suggestioni pop: linea scorrevole ma chiusa che profila i dinosauri e le giraffe, le scogliere e il mare, i delfini e le cascate, che uniforma e connette le più diverse apparenze ad un’unica natura, quella della finzione, mossa da un ritmo unitario.

Fortemente sintetizzate, e simili anch’esse nell’aspetto a grandi giocattoli, le sculture sono fatte di tela bianca o nera tesa su centine di legno strutturate in modo da rendere riconoscibile la forma dell’animale o dell’elemento cui si riferiscono; ma anche, per via di sintesi, in modo da trascinarle il più possibile verso un’astrazione che rimemora il reale con ironia, che non vi si adegua pienamente. E una squisita questione formale che ha fatto parlare di “neoclassicismo mancato”, o di esagerazione formale che diventa “caricatura del formalismo”. Le sculture sono dette finte perché costituite da materiale povero; esse hanno un peso e un corpo, ma un peso relativamente leggero e un corpo vuoto. Rientrano però di diritto nell’ambito della scultura, nelle avventure e anche nelle metamorfosi che questo specifico linguaggio ha vissuto all’interno dell’avanguardia. L’opera si manifesta come frammento di una totalità non esperita, che rimanda ad un compimento virtuale al di là dello spazio fisico; così si accentua la funzione significante che la sua dislocazione nello spazio assume. Code di delfino, pinne di pescecane, ricostruzione del dinosauro, decapitazione delle giraffe, trofei di caccia: questa messa in scena di una natura monca consente la scomposizione e la disseminazione dei moduli a terra, il forte aggetto dalla parete, la presa di possesso integrale, insomma, dello spazio espositivo.

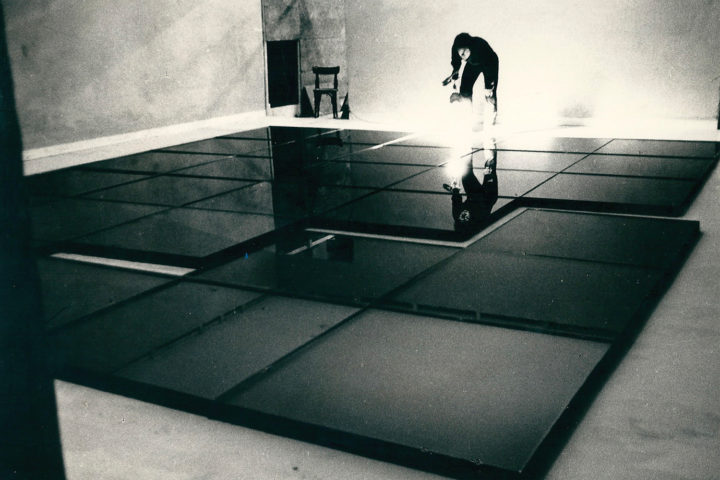

È comunque con il Mare che Pascali raggiunge l’effetto più eclatante, in termini di teatralità, ma anche di innovazione linguistica, di questa occupazione inconsueta degli spazi. Il Mare riempiva l’intero spazio della galleria L’Attico quando Fabio Sargentini espose, in due tempi, nel novembre del 1966, l’intero ciclo di opere: “Mi accorsi allora che non si trattava più di uno spazio passivo, contemplativo, dove il visitatore entrava, guardava queste opere, le ammirava, non le ammirava e poi tornava indietro”. Anche a causa di questi risultati di non agibilità degli spazi si è parlato di “happening statico” a proposito di Pascali. E la scomposizione dell’opera in moduli ha richiamato, ma per pura affinità formale, la Minimal Art. L’opera di Pascali non può risolversi nella evidenziazione delle strutture primarie e nella auto-referenzialità. La sua opera è il piacere del racconto, è la rappresentazione e l’animazione dell’ambiente tramite strutture sceniche che narrano, sia pure con un linguaggio essenzializzato fino all’ermetismo, di uno sforzo utopico. Come il signor Palomar confida che ogni onda sia uguale a qualsiasi altra onda, poiché anche nel mare… ci sono delle forme e delle sequenze che si ripetono…”, così Pascali prova a rappresentarsi il mare con moduli plastici che si ripetono, crea un mare “fatto di quadrati tutti uguali, di onde puntute, (…) un mare solido, rifranto dalla luce, come fatto di prismi”. Nel 1968 Pascali costruisce un altro mare, quei 32 metri quadrati di mare circa costituiti da trenta vaschette di alluminio riempite di acqua colorata all’anilina. Gli elementi naturali fanno dunque il loro ingresso nel gran teatro di Pascali, vedremo l’acqua anche nelle Pozzanghere, e poi la terra e il fieno. Questo innesto di “verità” però apre ad un processo di sostituzione del falso col vero, ad una supremazia della finzione, dove la natura è messa in scena, è allestita, e che caratterizzerà gran parte del lavoro ultimo di Pascali.

Quando si parla della teatralità di Pascali si citano sempre Artaud e Grotowsky. a causa della predilezione per la materia povera e per quel grado di attrazione che l’artista sentiva nei confronti di ciò che, anche antropologicamente, si definisce primario, primitivo, mitico, originario. Pascali aveva assistito agli spettacoli del Living Theatre, impegnato fra il 1966 e il 67 in una tournée in Italia; aveva anche dato vita ad una performance, Requiescat, un ironico cerimoniale pseudo-religioso, nel corso della mostra “Corradino” del 1965. Tuttavia l’opera di Pascali ha poco da condividere con quei precedenti. Artaud parla di gesti fondatori, tocca una dimensione profonda, ontologica del soggetto che travalica ogni forma di rappresentazione. Il teatro della peste non è teatro, ma traumatica autoanalisi del soggetto, sforzo di riportare lo spirito “alla radice dei propri conflitti”, attraverso un’esperienza che non può che eccedere quella della scena. Artaud è dovunque, ma non a teatro, e il gesto di cui parla è assoluto. Grotowsky, più modestamente, va in cerca di Dio, e comunque istituisce non la scena ma lo spazio sacrale dove agisce l’attore-santo. Tutto ciò non ha niente a che fare con Pascali, per il quale il “teatro” si identifica con il distacco e la finzione. Pascali descrive l’affermatività della rappresentazione, non il suo potere inibente, non si cura della verità ma apre il testo, apre l’opera alle molteplici letture dello spettatore: “le finte sculture sono ordinate sul pavimento, immobili e composte come comparse in attesa del ciac. Gli uomini si muovono lentamente intorno ad esse seguendo una coreografia rituale e istintiva. (…) Qualcuno mi parla: è in cerca di un testo, di qualcosa che serva a recitare insieme. Mi indica una ‘scultura’. La guardiamo insieme. Mi è estranea, distante”.

È questo senso dell’estraneità e della distanza, mutuato dall’umorismo, che caratterizza il lavoro di Pascali, o che comunque emerge come tratto dominante, nonostante quel “rituale e istintivo” faccia pensare ai cerimoniali del Living. Non c’è in Pascali raccoglimento mistico, non c’è un’epopea del corpo e del gesto primario, al di qua di ogni significazione.

C’è un processo di appropriazione/estraneazione delle immagini del mondo, un voler nominare per possedere su cui si basa la sua volontà di fare figura, di fare struttura. La forma definita si dà se radicata nella finzione che sostituisce la cosa vera e, nominandola, la eclissa. Questo recupero della struttura, e il sottrarsi dell’opera alla propria esibizione tautologica, hanno scorporato Pascali, agli occhi di molta critica anche recente, dalle coeve ricerche di Arte Povera cui l’artista aveva partecipato. Ma non si può confondere completamente il poverismo italiano con l’Antiform americano. Il metro cubo di terra si sottrae “ad un’istantanea proposizione della propria qualità di elemento pre-culturale” non meno della Catasta di Boetti o delle sbarre di Piacentino, opere che si identificano con la visualizzazione di una struttura perfino “forte”. I metri quadrati di mare svolgono il “tema” di un contenitore rigido che esibisce un elemento naturale alla stessa stregua di quanto avviene con la Carboniera di Kounellis (siamo sempre al 1967). Non solo: un simile rapporto è sviluppato anche nelle strutture metalliche che contengono ed “espongono” grandi pietre grezze realizzate da Robert Smithson dal 1968. Pascali fa parte integrante di questo clima operativo, che s’identifica poi con il tentativo di fare senso a partire dalla materia e non solo di risolversi nell’ostensione di essa come dato pre-culturale (che dire altrimenti di Paolini?). A distinguere Pascali è, ancora una volta, l’idea dell’opera come dispositivo di apertura ad uno spazio scenico, e la conseguente necessità dei referenti.

Non a caso in questa fase essi si generano spesso nel gioco di parole, da slittamenti semantici funzionanti al livello più basso:

Bachi da setola, Pelo e Contropelo. Il motto di spirito si confà ad un’operazione dissacrante, che è poi la dimensione laica, sdrammatizzata con cui l’artista si accosta al mito. Il mito è riportato alla superficie, scivola per così dire alla superficie del linguaggio e richiama o rimemora l’infanzia come suo luogo originario.

Solitario, Ponte levatoio, Vedova blu, Nido sono opere che coniugano lo sperimentalismo alla favola. Portandola sulla scena, mimandola, Pascali si allontana dalla natura e dalla naturalità, la sostituisce adottando materie artificiali, industriali, come la lana d’acciaio, la rafia o il pelo acrilico. Con esse l’artista costruisce strutture e forgia immagini di sapore primitivo, di fattura artigianale, Trappola, Ponte, Pelle conciata. Una sorta di “pensiero selvaggio” viene attualizzato attraverso le possibilità dell’artificio una volta esperita la sua affermatività. Forse si può dire che l’artista si è cimentato con il gioco, che è sempre sperimentale e combinatorio, per aprire la via ad un sapere fondato sul godimento, ad un piacere che genera conoscenza. Forse, non possiamo dire di più: Pascali moriva in seguito ad un incidente di moto nel settembre del 1968, giusto vent’anni fa. Non è dato sapere cos’altro la sua mano laboriosa avrebbe costruito e neanche, lui vivo, come oggi guarderemmo a questi lavori dei suoi primi quattro anni d’attività. Vent’anni fa: un anno, un’epoca che nel nome di Pascali vogliamo ricordare come l’infanzia del nostro mondo.