Quale tra gli elementi della chimica del corpo è responsabile dei moti dell’animo? Della felicità che ci fa espandere nell’universo, del dolore che toglie la voglia di vivere e di parlare?

Il litio forse? Grande arbitro della condizione umana, conducente esperto che mai si avventura nel rischio della gioia oscena e nemmeno indugia nella fibrosa lentezza della depressione? O l’arsenico, quel veleno senza odore ne sapore di cui nel corpo non si trova che una stilla? Esiste una ragione del cuore? Esiste un arbitrio, una possibilità? Oppure, come ci insegnano le neuroscienze, il fatto che io ami un genere musicale, gli occhi verdi, il sapore della ciliegia, o persino il solo fatto che io ami dipende dallo stare insieme delle molecole, da un arrangiarsi di atomi? Romeo Castellucci ci fa specchiare nella realtà chimica del nostro essere al principio della sua Bérénice, ispirata – liberamente – da/a Racine. È la diva e musa Isabelle Huppert a dare corpo e voce a questa Bérénice. E, dopo la chimica, ecco il linguaggio.

Bérénice/Huppert – regina di giudea amata da Tito e monarca assoluta della scena – recita il suo monologo come un lungo rosario di dolore: cerca una spiegazione, si lamenta, batte i piedi, cammina avanti e indietro, si torce a terra. Huppert rigetta un lago di parole, in parte rivolto a se stessa e a tratti a quell’Antioco, ridotto a pretesto per una logorrea sanguinante, proprio lui, segretamente innamorato di lei, costretto a farsi messaggero dell’abbandono dell’altro, in favore della ragion di stato.

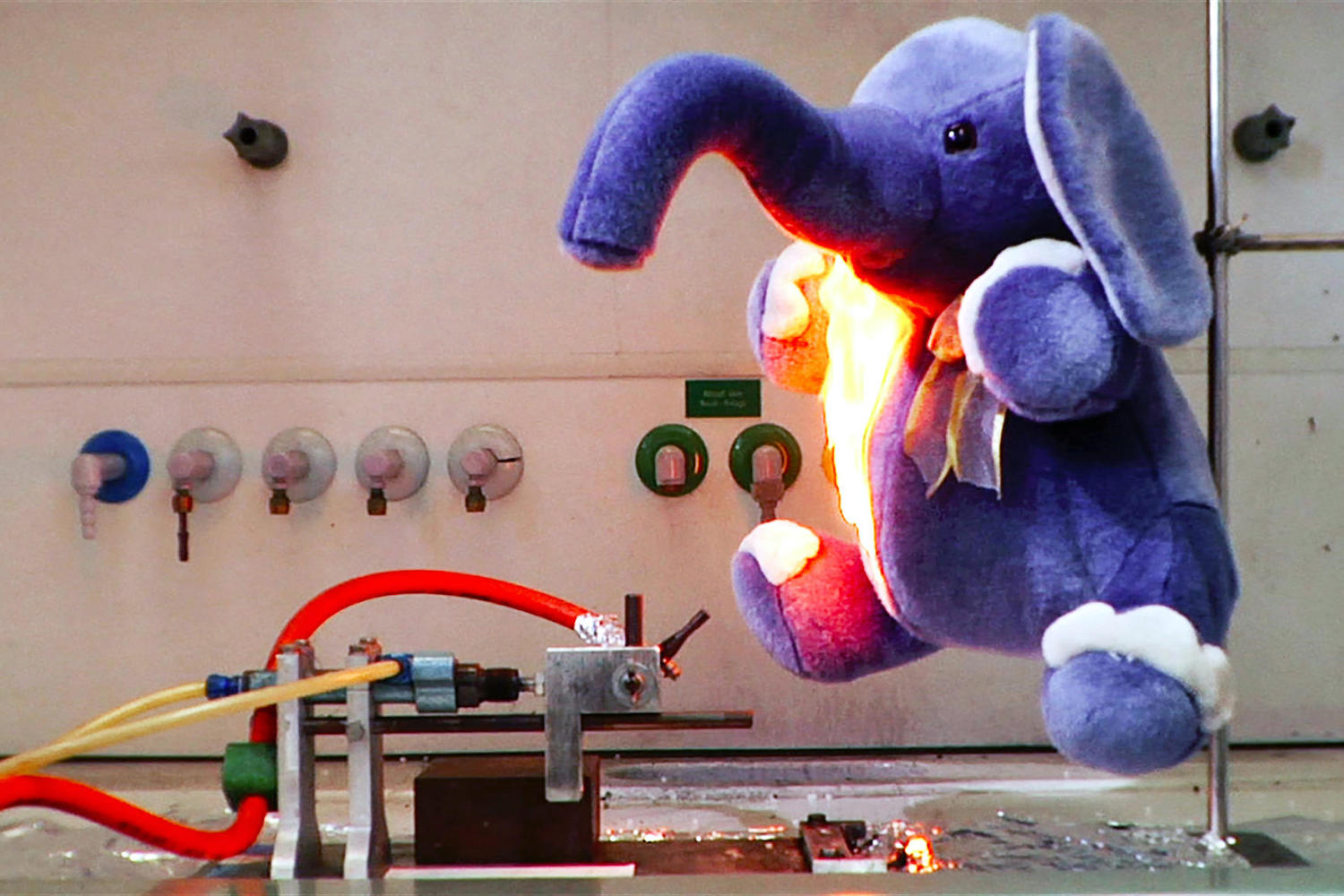

L’onnipresenza della protagonista è punteggiata da cambi di scena, sorprese luminose e sonore che non sembrano rallentare la cateratta linguistica. Bérénice continua imperterrita in un fallace tentativo di normalizzazione del dolore, di razionalizzazione del trauma, stratagemma dopo stratagemma, strobo dopo strobo: serpentine incandescenti la accecano, braccia la ghermiscono da un fuoriscena abissale, colpi sonori si abbattono su di lei, Bérénice si abbraccia a un tubo innocente che sibila e scappa. Il conforto e il calore dell’affetto sono ridotti, letteralmente, alla presenza di un calorifero su cui la donna parlante cerca di scaldarsi i palmi delle mani. La sua solitudine imbottita di parole è parte di una quotidianità da principessa moderna, alle prese con una lavatrice da cui emana il residuo ectoplasmico di un amore morente, un lunghissimo lenzuolo. Bérénice parla alle cose di casa mentre fa i mestieri.

Bérénice fa visita a un inventario di motivi del femminile, spettri dell’immaginario che si ridestano nella penombra e agiscono come gradi di intensità. Bérénice è una Loïe Fuller disperata che vortica nella sua danza serpentina su un palco tramutato in macchina/cinema. I volumi del primo abito ideato da Iris Van Harpen – grande ingegnera della sartoria – spumeggiano nelle giravolte folli che Bérénice performa non per l’osservare neutro di un kinetografo, ma per i famelici occhi del pubblico del teatro. Quando il picco isterico è raggiunto e sorpassato, l’architettura di velature intessuta da Van Harpen diventa l’aggancio per un altro rimando iconografico. Bérénice si tramuta nella Santa Cecilia che lo scultore Stefano Maderno realizza nel 1600 in onore di colei che lo storico dell’arte Georges Didi Huberman definisce l’anti-ninfa. Quella Cecilia romana che, nel II secolo diventa martire a seguire l’amato convertito al cristianesimo e, stesa a terra decollata, il volto coperto dal velo a risparmiare lo strazio dell’agonia, per tre giorni consecutivi impartisce ordini al papa e dispensa benedizioni ai fedeli.

Ma l’agonia della musa/martire/ninfa/antininfa Bérénice non è finita e una nuova piega di tessuto si sostituisce al velo. Sotto una logora coperta, la principessa è ridotta a mendicante d’amore.

Un atto intermedio fa da controcampo all’interno domestico riempito di verbosa interiorità da Bérénice e rilancia un fuoricampo di facciata dove il maschile intrattiene una pantomima muta, apparecchia un repertorio gestuale rarefatto e di gran classe. Il maschile vive, o, meglio, mima la vita e le sue abitudini sociali. Una sigaretta, una mela, una telefonata. Il pallone. Una schermaglia di cristallo tra Antioco e Tito, presto travolta da un senato maschio, vigoroso e seminudo, fasciato e fascista, pronto a crocifiggere quel che sembra rimanere della principessa ripudiata, un drappo lacero.

Per quanto immensa l’attrice che la incarna, questa Bérénice sembra farsi sempre più piccola, forse proprio nel mancato confronto con gli altri corpi. È questo lo scopo dell’operazione? Come commenta Castellucci stesso, il linguaggio non può che essere un vapore o una nebbia sopra l’abisso di solitudine dell’essere.

Nel finale un inaspettato florilegio rossastro, un crepuscolo floreale infuocato irrompe nel fondale. Si tratta di una macchina scenica che accompagna Bérénice verso l’esilio dall’amore: il grande bouquet appassisce come, letteralmente, sfiorisce la promessa di felicità di Bérénice, come va a sfiorire, per la tradizione letteraria, la bellezza di una donna non amata. Sfiorisce anche la parola, in un misto di sgomento e possibilità, l’impeto affabulatorio che sembrava autogenerarsi e nutrirsi di un’inerzia infinita rallenta fino a diventare balbuzie ed afasia. Bérénice, anche nel copione, ridiventa Isabelle e si sottrae rabbiosamente allo sguardo. L’immanenza della tragedia si fa, come vuole il regista, impossibile, e la storicizzazione occidentale e cristiana del racconto si raggomitola e si ritrae, senza più niente da dire, senza più amore da dare.