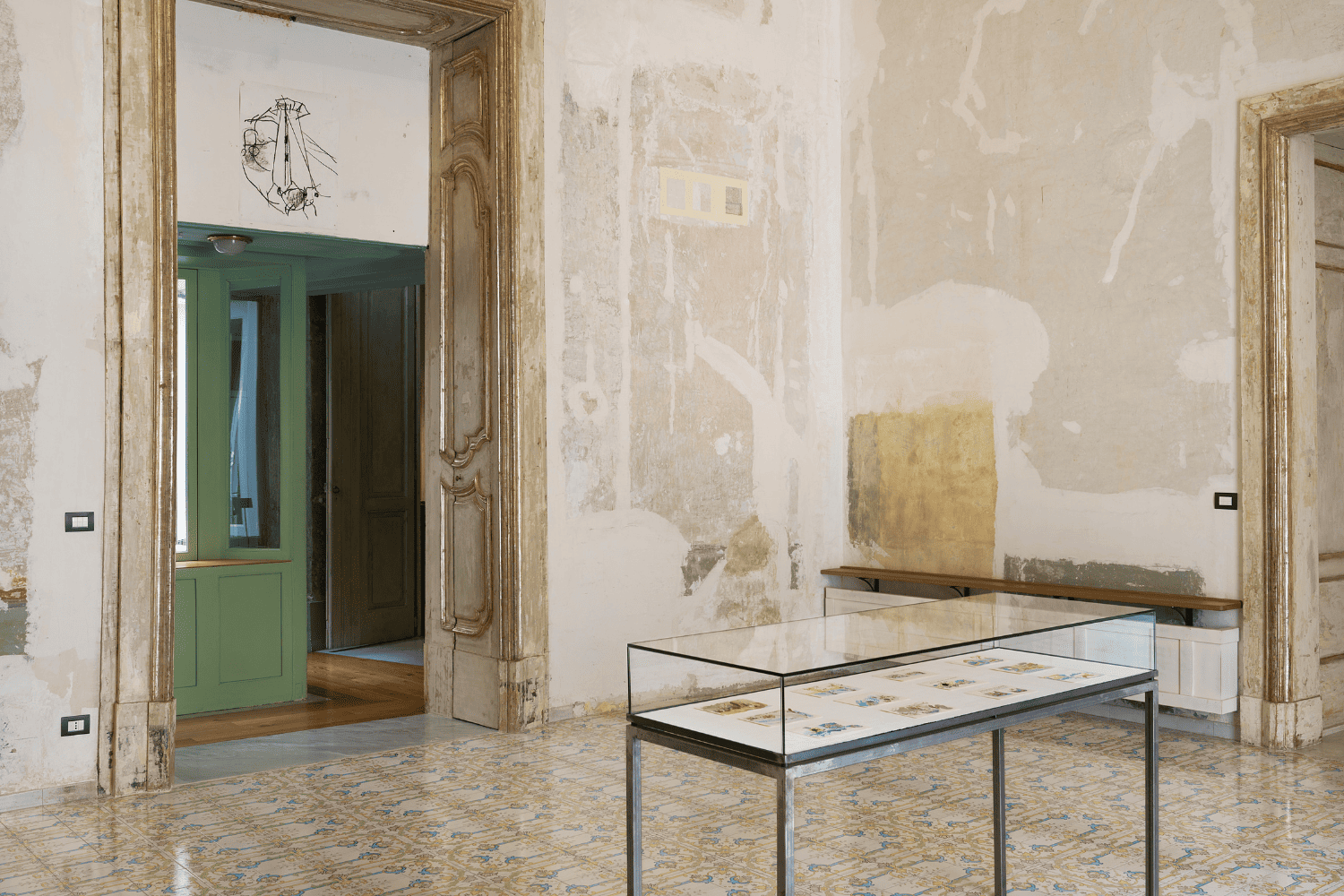

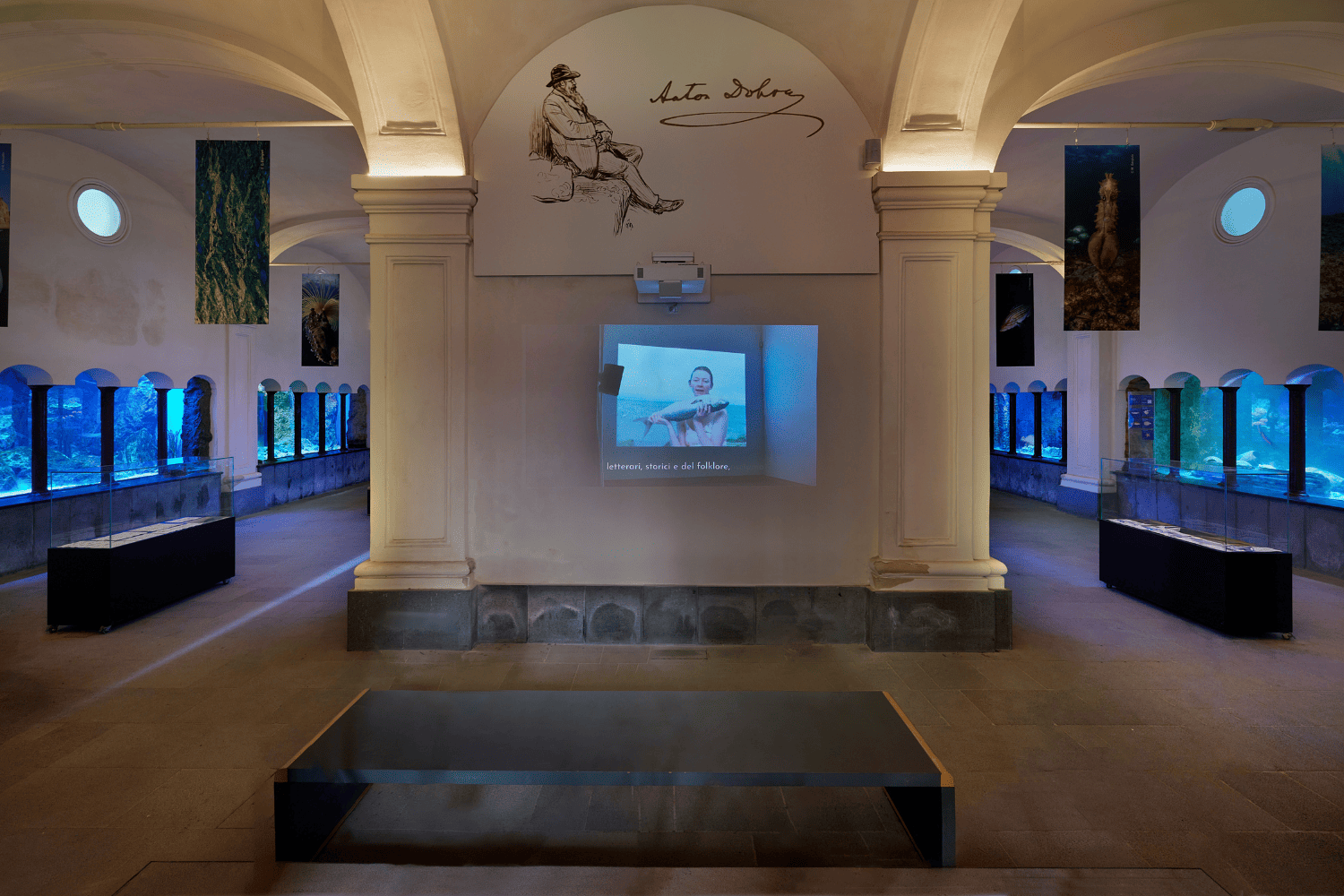

La pratica di Joan Jonas ha portato un fondamentale contributo alla ricerca artistica internazionale degli ultimi decenni. Dai primi lavori della seconda metà degli anni Sessanta a oggi, Jonas ha tracciato una traiettoria personalissima attraverso linguaggi e forme espressive, facendo del desiderio di sperimentazione una forza motrice verso l’apertura di spazi di esperienza, visione e percezione, che conducono dall’apparentemente manifesto e quotidiano verso un altrove. La sua produzione ha aperto dialoghi tra ambiti disciplinari diversi, portando le arti visive in relazione con la letteratura, la musica, il teatro, la danza, in un processo di continua messa in gioco del già fatto, del percorso compiuto. Volcano Saga (1985-2011) è un’opera che testimonia in modo esemplare questo metodo di lavoro in perpetua evoluzione, che sembra trovare il suo senso compiuto nella zona sfuggente che segna il passaggio da una cosa all’altra, nello spazio di risonanza tra elementi e rimandi. Ispirandosi a una leggenda medievale islandese, l’opera – inizialmente elaborata come performance nel 1985 e in seguito ulteriormente sviluppata attraverso il video (1989) e in forma di installazione multimediale (1994/2011) – si inserisce nella complessa ricerca di Joan Jonas sulla narrazione ed è presentata per la prima volta a Napoli – in occasione della settima edizione di Zweigstelle Capitain – con una mostra personale dell’artista nella sede temporanea della Galerie Gisela Capitain, presso C.A.S.A. (Centro delle Arti della Scena e dell’Audivisivo di Napoli) a Palazzo Degas. La mostra si estende con un secondo nucleo espositivo presso l’Acquario-Stazione Zoologica Anton Dohrn, sul lungomare di Chiaia, dove è allestita una selezione di Fish drawings (2013), una produzione che racconta altri aspetti centrali del lavoro dell’artista: la pratica del disegno e l’osservazione dell’ecosistema marino. L’intervista che segue, avvenuta a marzo 2025 contestualmente all’apertura al pubblico dei due spazi, discute alcuni dei temi cardine del percorso pioniero di Jonas, a partire dalle opere esposte. Le parole di Jonas approfondiscono in particolare la sua ricerca sul testo, il processo di stratificazione alla base di molti suoi lavori, il rapporto tra artista e pubblico, la relazione tra corpo umano e paesaggio, portando in evidenza con puntualità il necessario collocarsi dell’arte nel tempo presente.

Marta Federici: Vorrei iniziare facendoti alcune domande su Volcano Saga, un’opera che hai elaborato e presentato per la prima volta come performance nel 1985. La mia prima domanda quindi è sul momento storico in cui il lavoro nasce. Gli anni Ottanta sono un decennio che fa seguito, mostrando un carattere diverso, alle sperimentazioni con medium e linguaggi che segnano la scena artistica degli anni Sessanta e Settanta. Nel 1985 lavoravi già da quasi vent’anni e avevi realizzato molte opere che oggi sono pietre miliari per la storia dell’arte contemporanea. Volevo chiederti come ricordi quel momento, quali erano gli interessi e le riflessioni che guidavano la tua ricerca in quel periodo?

Joan Jonas: Negli anni Ottanta ho portato avanti la mia ricerca, mentre il mondo dell’arte cambiava. All’improvviso c’era molto meno interesse per il tipo di lavoro che facevo, per il linguaggio del video e della performance. Si tornava alla pittura e alla scultura, dopo che negli anni Settanta molti artisti avevano esplorato le nuove tecnologie attraverso le loro pratiche. Quando c’è stato questo cambiamento di direzione, ho avuto meno occasioni di presentare il mio lavoro in pubblico, ma ho continuato a ricercare e a sperimentare sulla mia idea di come sviluppare una narrazione attraverso la forma del video o della performance. Prima di Volcano Saga, stavo lavorando sulla traduzione di Seamus Heaney di un poema irlandese medievale, Sweeney Astray: A Version from the Irish [1983, N.d.A.]. Partendo da quel testo ho elaborato un’opera importante, anche se ultimamente non è stata esposta da nessuna parte. Contemporaneamente ho iniziato Volcano Saga, i due pezzi si sono sovrapposti. Era questa la mia personale traiettoria, parallela a quella del mondo dell’arte, durante gli anni Ottanta. Lavoravo con i miti e le fiabe.

MF: Volcano Saga è un lavoro che fa seguito al tuo primo viaggio in Islanda. Hai viaggiato molto nel corso della tua vita e alcuni viaggi hanno segnato momenti molto importanti per la tua pratica e ricerca artistica. Penso al tuo viaggio in Arizona nella seconda metà degli anni Sessanta oppure al Giappone, dove hai acquistato la tua prima videocamera, nel 1970. Volevo chiederti perché hai deciso di visitare l’Islanda e che cosa ti ricordi di quella prima visita.

JJ: Sono stata attratta dall’Islanda perché una mia amica mi aveva detto che le saghe islandesi erano bellissime. Così ho deciso di leggerle. Ero sempre alla ricerca di una nuova fonte per il mio lavoro, narrativa o non narrativa. Ero interessata a esplorare diverse forme di scrittura: le fiabe, le saghe, il romanzo, i miti. Ho letto molte saghe islandesi e ho scelto l’unica tra quelle che conosco che parla di una donna, la Laxdæla saga [1245 circa, N.d.A.]. Sono stata portata in Islanda dalla letteratura, oltre che dal paesaggio. Avevo appena finito di leggere il poema irlandese, Sweeney Astray, quindi stavo riflettendo anche sul rapporto tra l’Irlanda e l’Islanda. Sai, c’erano molte navi che andavano avanti e indietro tra queste due isole, c’è una prossimità. Ho pensato che fosse interessante spostare le mie ricerche verso una zona limitrofa, influenzata dalla poesia irlandese. Sembra che alcuni monaci irlandesi abitassero l’Islanda, quando l’isola iniziava a essere colonizzata dalle popolazioni scandinave. La loro presenza ha avuto un’enorme influenza sullo sviluppo della letteratura locale. Al tempo ero amica con Steina Vasulka, un’artista che lavora con il video. Steina è originaria dell’Islanda e in quegli anni viveva nel Southwest con Woody Vasulka. Mi chiamò e mi disse che stava per partire, mi chiese se volevo andare con lei. Avevo appena ottenuto una borsa di studio dal governo, quindi dissi di sì. È così che è cominciato tutto. Sono andata in Islanda con Steina, ho esplorato con lei il paesaggio e l’ho osservato. Lei aveva coinvolto nel viaggio anche un altro ragazzo, un pittore. Abbiamo guidato lungo la costa meridionale. È iniziato tutto in questo modo.

MF: Per quanto sei rimasta?

JJ: Quella volta con Steina, sono rimasta circa due settimane. Non ho mai vissuto in Islanda, ma dato che ho continuato a lavorarci, negli anni ho trascorso parecchio tempo lì, intendo dire, in termini comparativi. Ho trascorso molto tempo facendo ricerche, esplorando quel territorio incredibilmente bello.

MF: Come dicevi, per realizzare Volcano Saga, hai deciso di lavorare sull’unica saga islandese con una protagonista femminile.

JJ: Esatto. L’unica tra quelle che conosco.

MF: Come ricordavi, non era la prima volta che ti trovavi a lavorare in relazione a un testo. Il rapporto con i libri e la letteratura è presente nel tuo lavoro fin dall’inizio, da prima degli anni Ottanta. Per esempio, hai utilizzato gli scritti di Borges nella versione solista di Mirror Piece che hai presentato nel 1969. Negli anni Settanta, in The Juniper Tree (1976) ti confronti con una fiaba dei fratelli Grimm. Mi piacerebbe sapere di più del modo in cui lavori con il testo e in particolare del modo in cui hai approcciato la Laxdæla saga per sviluppare Volcano Saga.

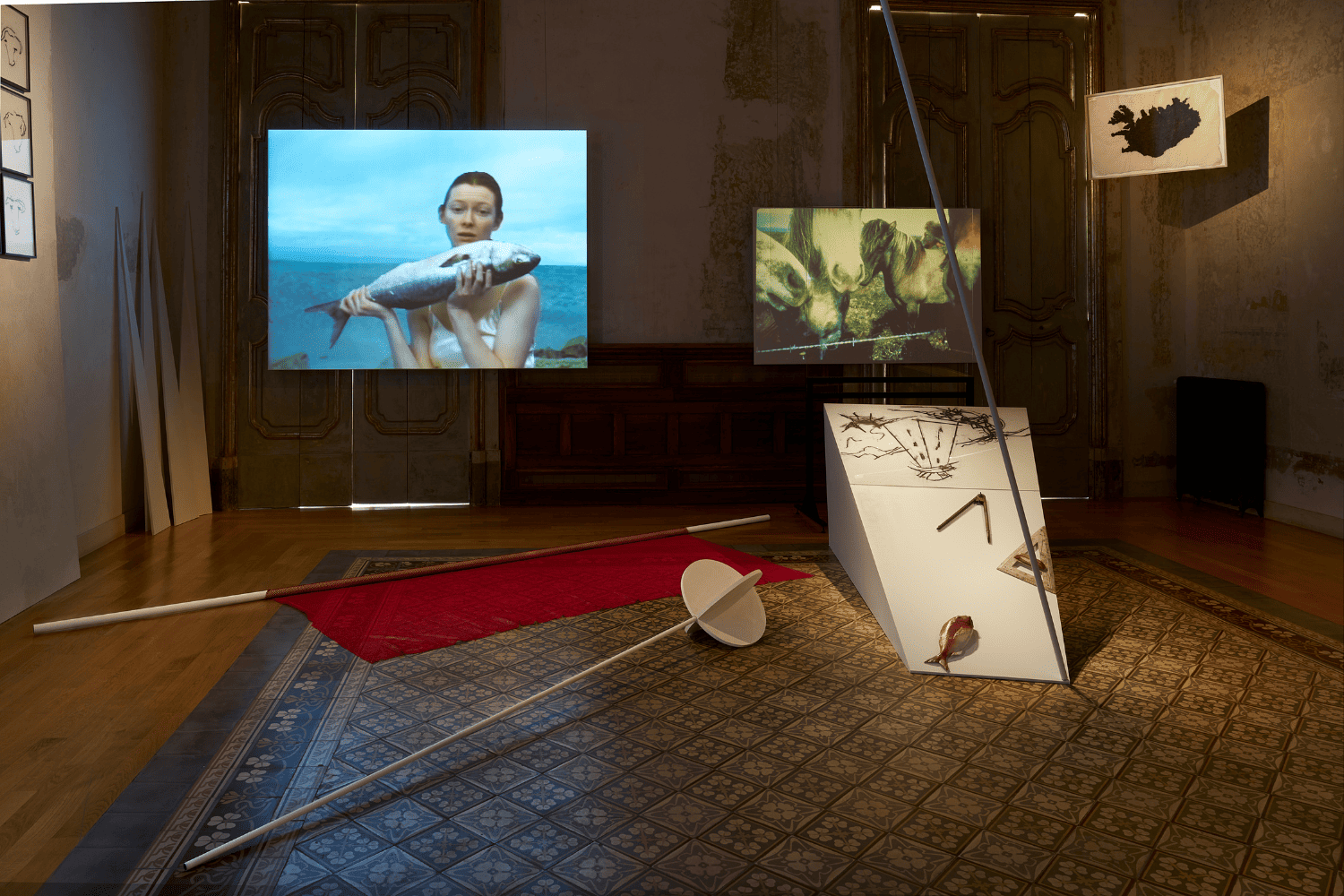

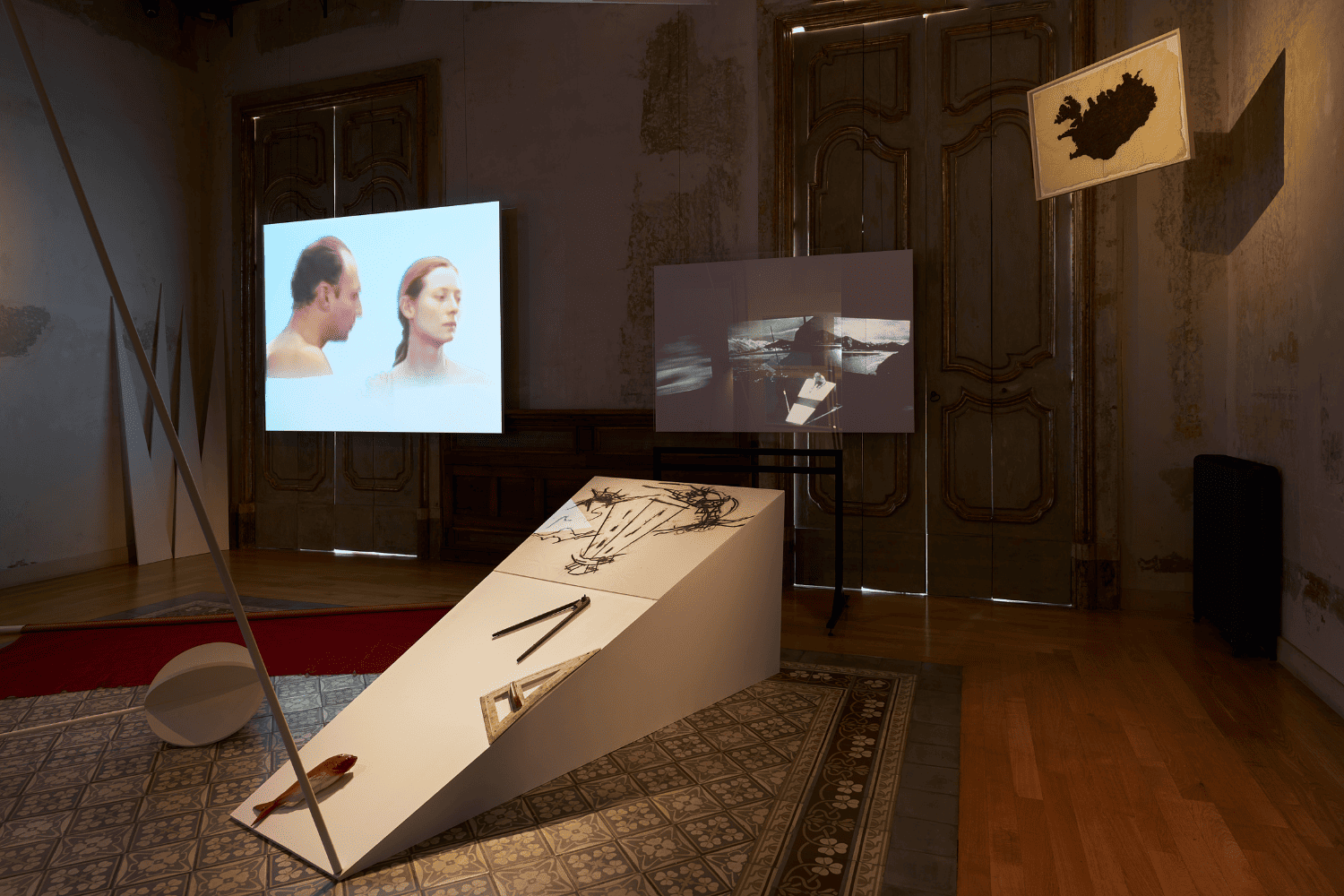

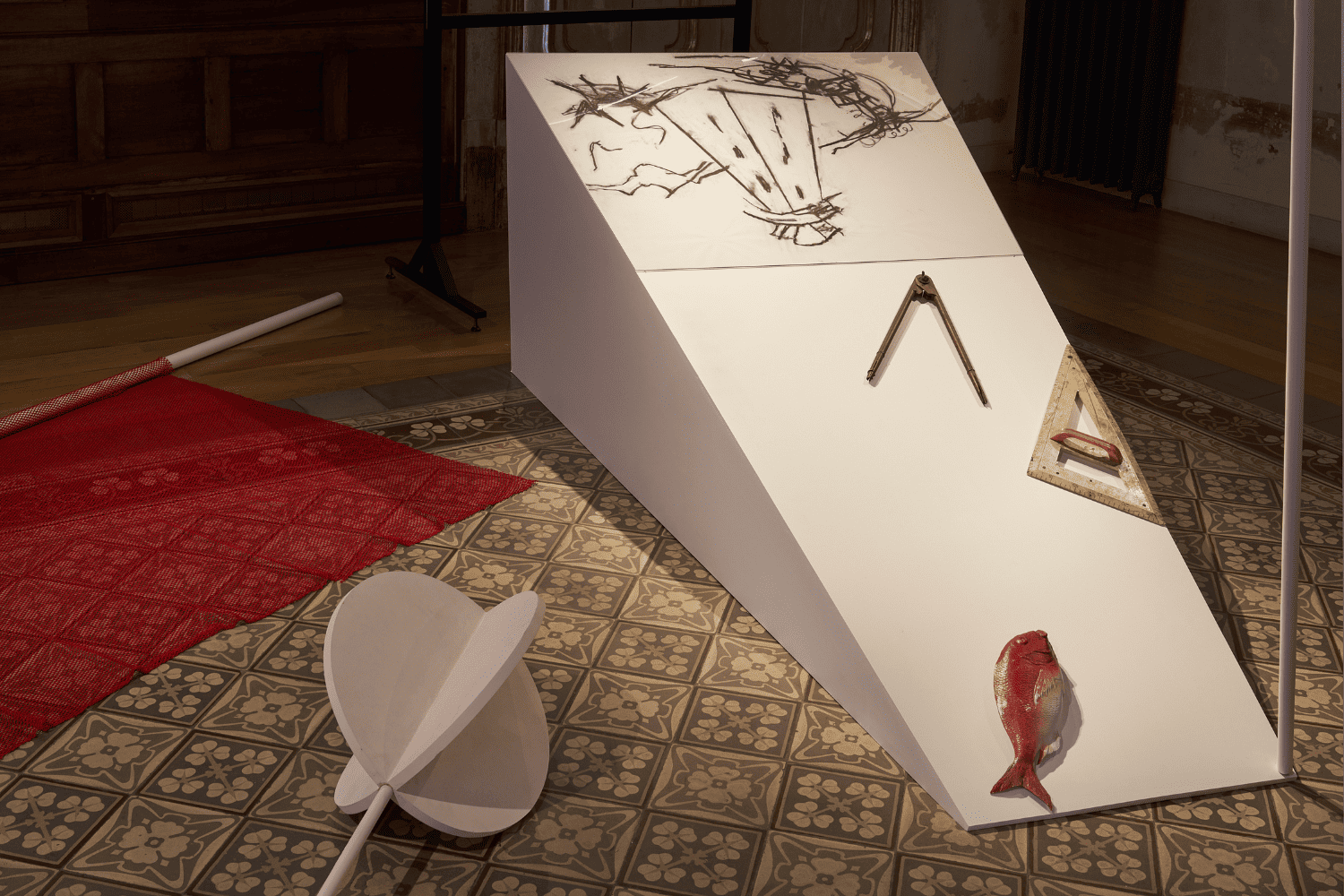

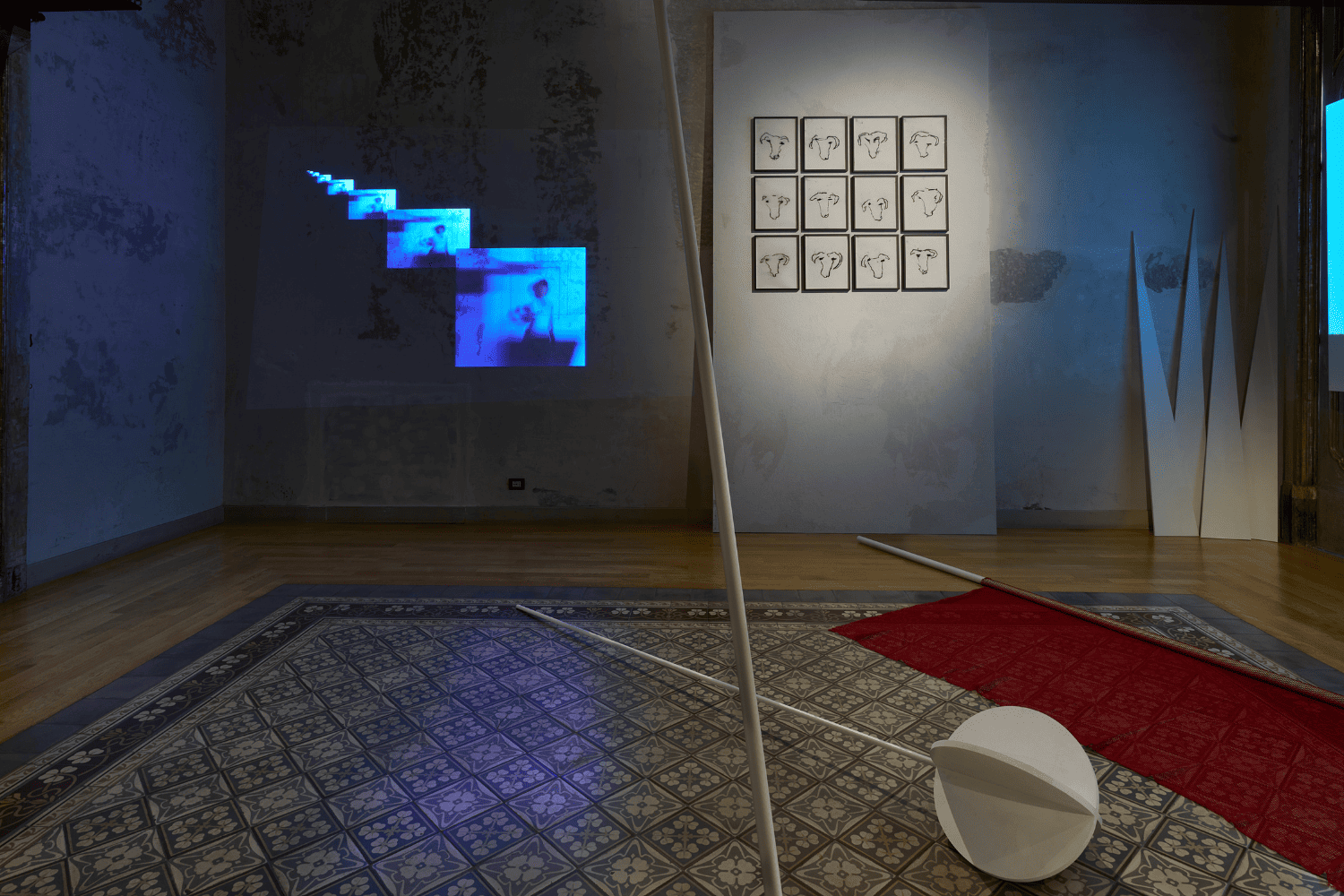

JJ: Quando mi avvicino a un testo, qualsiasi testo, prima di tutto lo leggo più volte. Per prima cosa ho bisogno di assorbirlo e analizzarlo. Poi guardo alla struttura del testo. Nel poema Laxdæla saga, ci sono quattro matrimoni, quattro momenti, quindi ho usato una struttura articolata in quattro parti diverse nel video. Come si vede, la donna che strizza un panno con le mani segna l’inizio di ogni parte. Ci sono quattro matrimoni, quattro mariti, quattro situazioni. Non ho trattato l’ultimo matrimonio, il racconto è un po’ brutale, non ho voluto affrontare quell’aspetto. Il mio lavoro prende forma mentre provo, sperimento. In questo caso, ho collaborato con altre persone sulla sceneggiatura. E’ stato dedicato molto lavoro alla sceneggiatura, anche se in parte poi non l’ho utilizzata. E in un certo senso è andata così perché non avevo mai scritto una sceneggiatura prima. Improvviso, prendo note e poi metto insieme le cose. E le filmo. Ovviamente grazie alla sceneggiatura, ho acquisito molta più familiarità con il contenuto. Ho presentato la performance, nel frattempo stavo sviluppando il video, stavo lavorando con lo stesso materiale. È un po’ caotico, il lavoro si stratifica in diversi livelli. Nell’installazione ci sono le riprese della performance, ci sono le riprese di paesaggio fatte in Islanda, e così via. Sono tanti elementi diversi, realizzati in momenti diversi e poi messi insieme. Le proiezioni sono organizzate in tre punti. La proiezione principale, la più importante dell’installazione, è il video con Tilda Swinton e Ron Vawter – al suo interno un altro aspetto importante è rappresentato dagli effetti speciali. La proiezione sulla parete laterale, è stata aggiunta in un secondo momento. Anche lì si vede la donna che strizza il panno.

MF: Volevo farti una domanda a proposito di questo tuo modo di lavorare, stratificando, tornando spesso su lavori già presentati che sviluppi ulteriormente attraverso un processo di traduzione da un linguaggio a un altro. Un momento importante in questo senso è segnato dalla tua prima retrospettiva allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 1994. In quell’occasione hai deciso di creare una serie di installazioni, che rielaboravano alcune performance che avevi fatto in anni precedenti. Anche Volcano Saga, nella sua forma installativa, nasce in quel contesto. Ti volevo chiedere perché hai deciso di creare quelle installazioni in quel momento? Potresti parlarmi di questo tuo processo di traduzione?

JJ: Nel 1994 sono stata invitata dallo Stedelijk a fare una mostra, allora mi sono chiesta: cosa posso mostrare? La curatrice era Dorine Mignot. Ho davvero dovuto capire come affrontare quell’invito, come mettere il mio lavoro in una stanza, nella pratica. Ci sono volute molte conversazioni con lei e alcuni mesi di lavoro, abbiamo messo tutti i miei oggetti di scena sul pavimento e ci dicevamo – possiamo allestire questo elemento così, possiamo fare quest’altra cosa così. È stato un processo molto lungo. Volevo farlo perché sai, il tipo di performance che facevo al tempo aveva un pubblico molto ristretto. Magari passavo un anno a mettere a punto qualcosa, a lavorare su qualcosa, e poi il lavoro veniva visto da così poche persone. Volevo che più persone potessero vedere il mio lavoro e uno dei modi per raggiungere questo risultato era trovare una forma diversa, capace di restare. Doveva essere qualcosa che non si esaurisse in una sola notte. Non ero attaccata alla preziosità della performance. Anche se indubbiamente mi sento partecipe quando succede e sperimento quello specifico senso del tempo. Amo la magia della performance, ma non ero attaccata all’idea di quel momento prezioso. In quel periodo stavo lavorando con diversi linguaggi e formati, concatenandoli: video, performance, installazione, disegno. Il lavoro poteva accadere in un momento qualsiasi, poteva assumere un’altra forma.

MF: Mi chiedevo se alcune delle persone che avevano assistito alle tue performance negli anni precedenti hanno poi visto le installazioni in quella mostra.

JJ: Certo.

MF: E qual è stata la loro reazione? Cioè, cosa ti hanno detto?

JJ: Alcuni dei primi visitatori allo Stedelijk, hanno detto: “Ci è mancata la tua presenza nel lavoro, dal vivo”. Ma sai, francamente non so cosa dire. Quando vai in una città, è lo stesso pubblico che va a vedere le performance oppure le mostre… Quindi per me il punto non era pensare a un pubblico diverso. Comunque, alla fine ho trovato una soluzione per quello che cercavo. Mi ci sono voluti diversi anni. Le prime installazioni allo Stedelijk erano molto semplici, c’era una sola proiezione, erano allestimenti molto essenziali. Quello che vedi oggi è un lavoro molto più elaborato.

MF: Perché hai continuato ad aggiungere elementi.

JJ: O a svilupparli, sì.

MF: Ho una domanda che mi incuriosisce molto. Il vulcano è una presenza che ritorna più volte nel tuo lavoro. Era già apparso in Mirage (1976-2019), per esempio, sia nella versione performativa che nell’installazione ci sono proiezioni di eruzioni vulcaniche. E poi pensavo anche ai grandi elementi conici che compaiono in diversi tuoi lavori, direi che sembrano richiamare in modo simbolico la forma del vulcano.

JJ: In realtà ho iniziato a lavorare con i coni molto prima dei vulcani, già nei primi anni Settanta. Quando mi confrontavo con quel tipo di elemento, a volte mi interessava semplicemente fare un pezzo sulla forma. Ad esempio, ho fatto una performance che esplora la forma del cono, indagando le dinamiche di visione, gli slittamenti della prospettiva. Il cono è un elemento che può essere usato in molti modi. Poi è emersa anche una relazione precisa tra il vulcano e il cono, sicuramente.

MF: E quando è nato il tuo interesse per i vulcani e perché?

JJ: Negli anni Settanta, quando stavo lavorando a Mirage, grazie al cono ho avuto l’idea del vulcano. Così ho scritto alla casa cinematografica di Washington D.C. e loro mi hanno mandato un intero filmato di un vulcano in eruzione, lungo circa cinque minuti, dicendomi che potevo tenerlo. È stato un gesto insolito, che non mi aspettavo. Adesso nessuno lo farebbe più. C’era molta più condivisione al tempo. Ho ricevuto questa pellicola 16mm di un vulcano in eruzione e l’ho inserita all’interno di Mirage. In quel lavoro saltavo su e giù e ballavo davanti alla proiezione. Non ho editato il filmato dell’eruzione, l’ho lasciato così com’era e lo mostro così.

MF: Mi chiedevo: c’è un legame tra il vulcano e il corpo femminile per te?

JJ: Non direttamente. Voglio dire, non l’ho mai messa in questi termini. Il punto per me è essere in contatto con quell’energia. Si tratta di energia, è questa la connessione. L’energia del corpo e l’energia del mondo fisico.

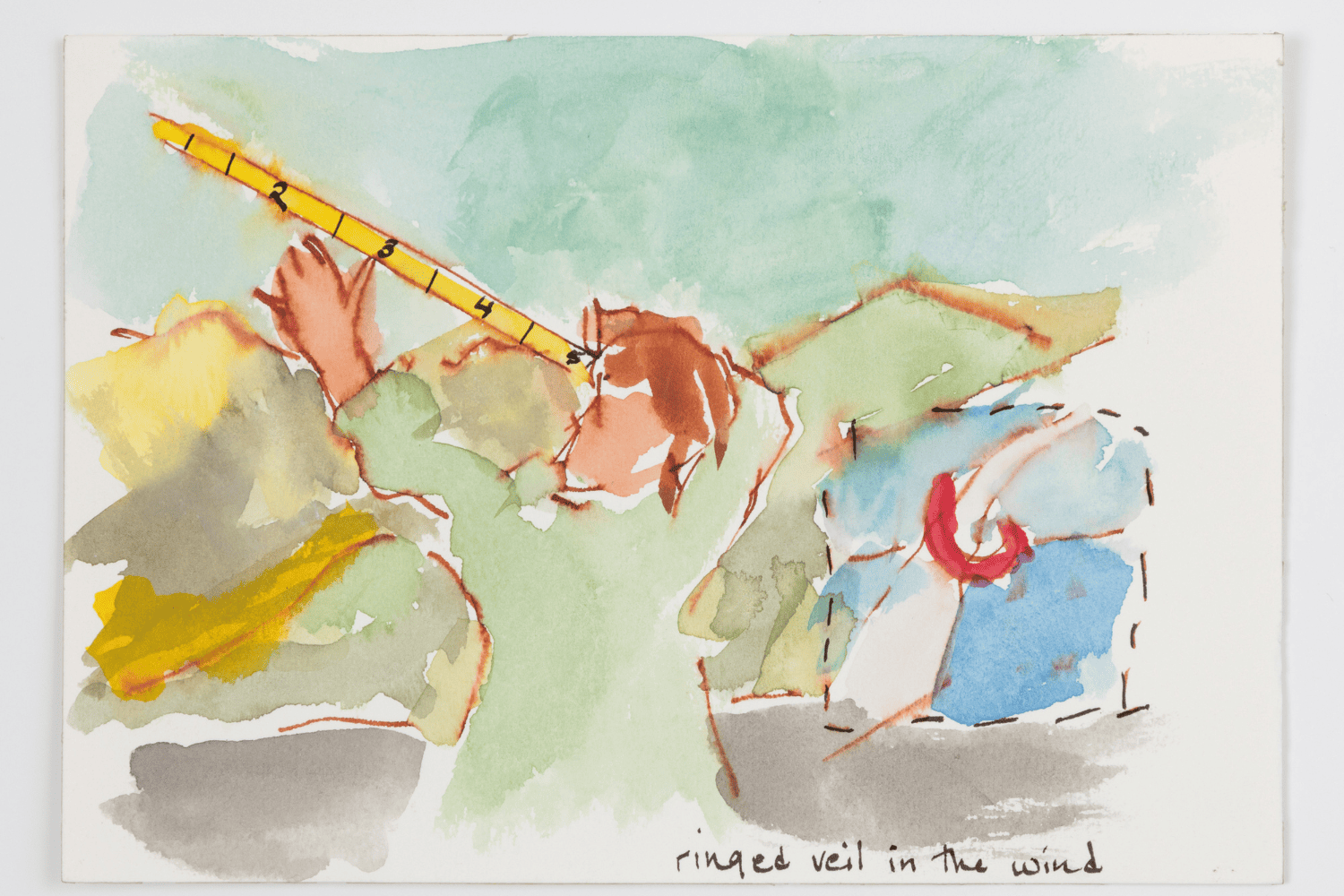

MF: Tornando al video Volcano Saga con Tilda Swinton e Ron Vawter, nei primissimi minuti, ci sei tu che guardi la telecamera e rivolgendoti direttamente allo spettatore racconti di aver fatto un incidente d’auto: mentre stavi guidando vieni spazzata via dalla strada, dal vento. Mentre parli in sottofondo di sente il rumore di un forte vento e si vedono due mani che cercano di tenere un giornale sbatacchiato da folate d’aria. Ovviamente non ho potuto fare a meno di pensare al tuo film del 1968, Wind.

JJ: In realtà non volevo fare riferimento a quel film, però il vento ha sempre fatto parte del mio lavoro, da quel momento in poi. Per esempio ogni volta che sono in Canada e c’è molto vento, indosso il mio costume, esco, posiziono la telecamera e il vento muove il mio corpo, muove i vestiti, muove le cose. È molto interessante, è come un co-produttore… Fa parte del mio lavoro, il vento.

MF: Sempre in quella parte iniziale del video, parlando in camera, collochi il racconto dell’incidente nel presente e poi dici che la storia che lo spettatore sta per vedere – la narrazione ispirata alla Laxdæla saga – risale invece a mille anni fa. Volevo chiederti come il tuo lavoro si relaziona al tempo. Nel senso, come questa narrazione o più in generale le narrazioni che crei si situano nel tempo per te?

JJ: Direi che in generale, nelle mie narrazioni, tutto accade nel presente. Sì, decisamente nel presente. Quando creo un lavoro che si ispira al passato, non cerco in alcun modo di ricostruire il passato, questo perché penso che le idee forti permangano. Esistono nel presente. Abbiamo un rapporto simile con le idee. Quello che mi incuriosiva dell’Islanda è che ha una tradizione culturale in cui le saghe sono molto vive. Sono molto interessata a questo tipo di scrittura popolare che emerge da una cultura. In quel periodo, stavo facendo ricerca sulle prime forme di romanzo, sulla poesia – con Sweeney Astray – e ancora prima sulla fiaba. La fiaba è una narrazione molto piatta e bidimensionale. Le saghe invece parlano di persone reali. Quindi, il contenuto è diverso e genera un coinvolgimento diverso. Quello che mi piace molto è che gli islandesi, quando li incontro e parlo con loro, parlano dei personaggi delle loro saghe come se fossero ancora vivi e vivessero in fondo alla strada. Perché sanno dove abitavano. Mi interessa molto questa possibilità di giustapposizione.

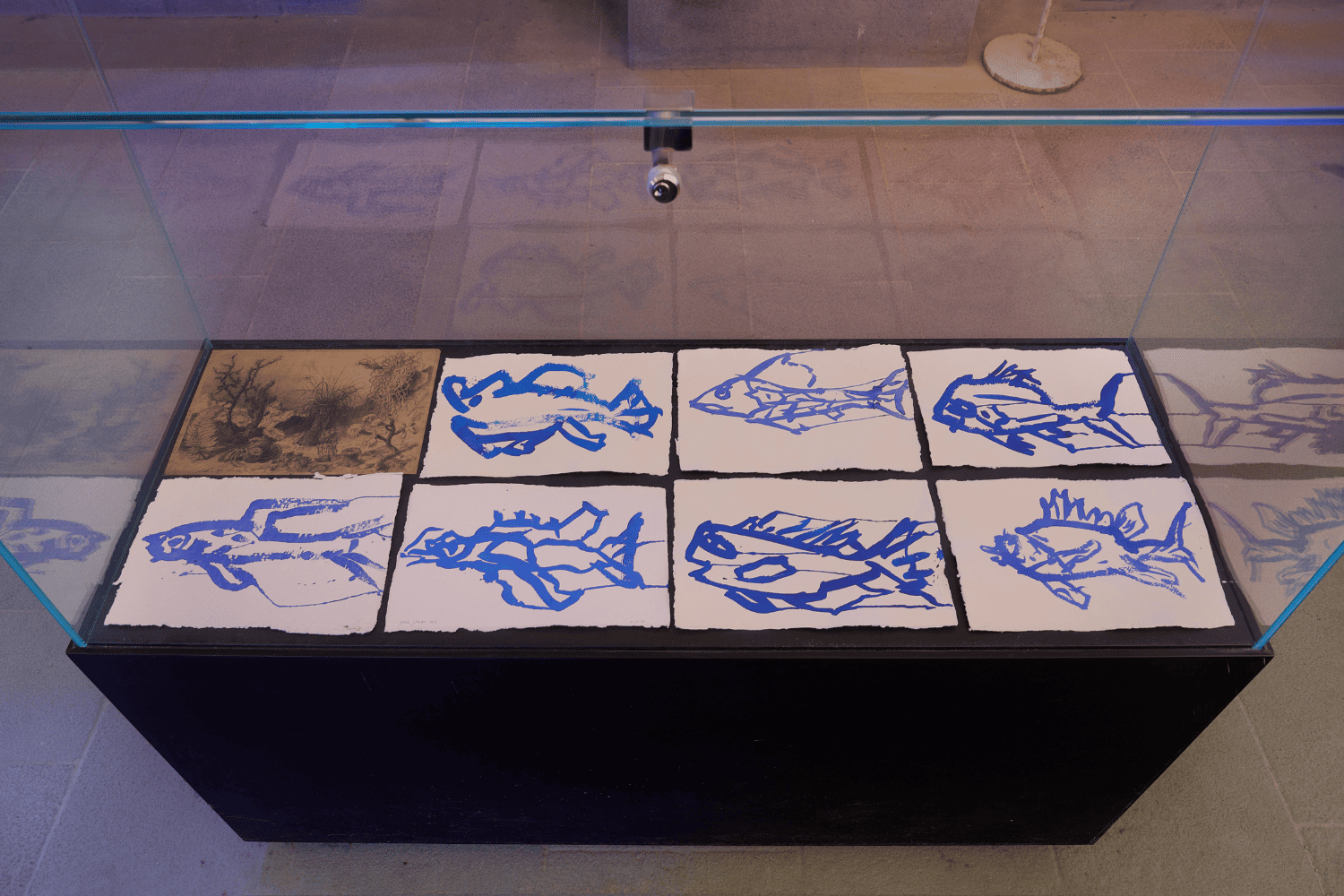

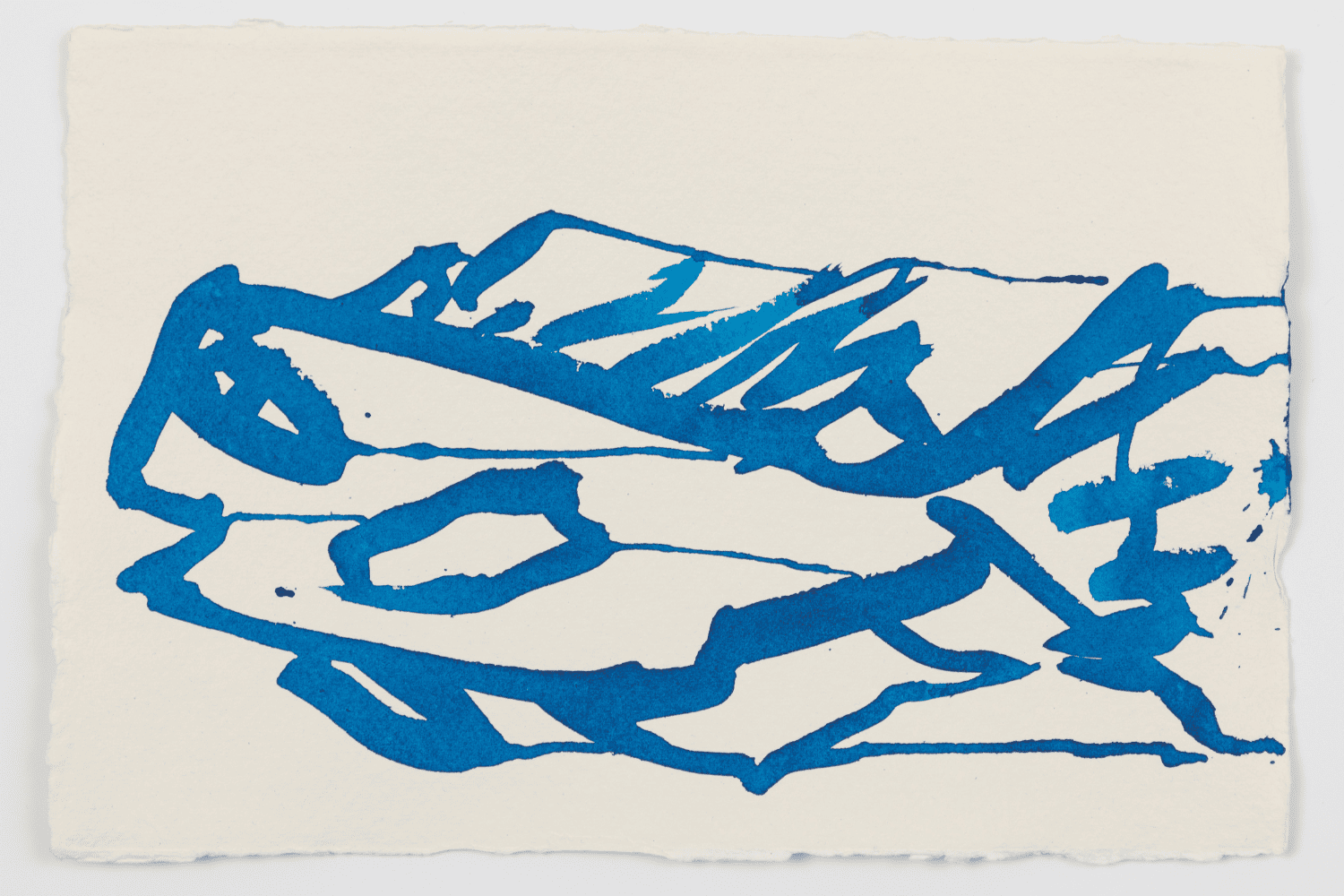

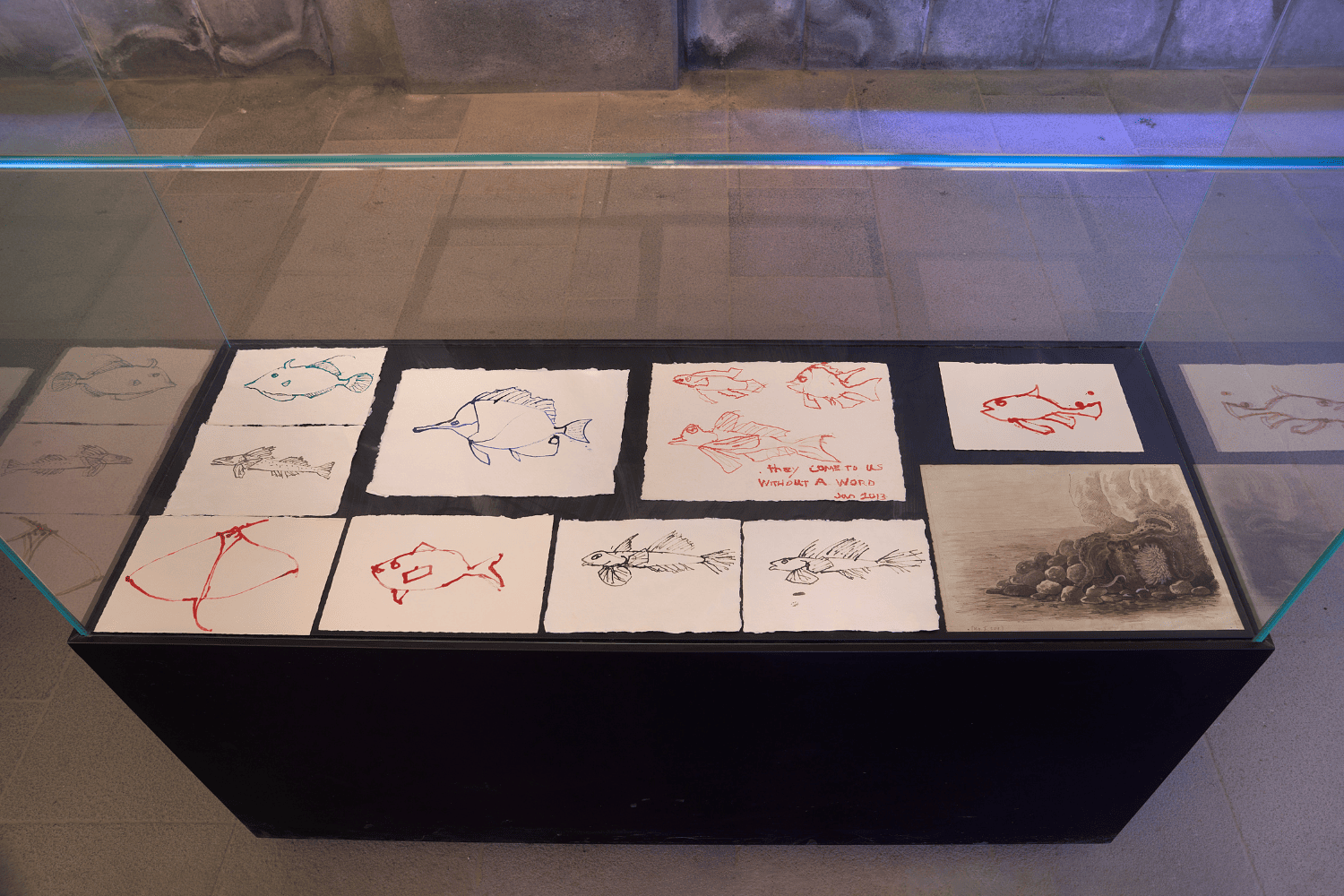

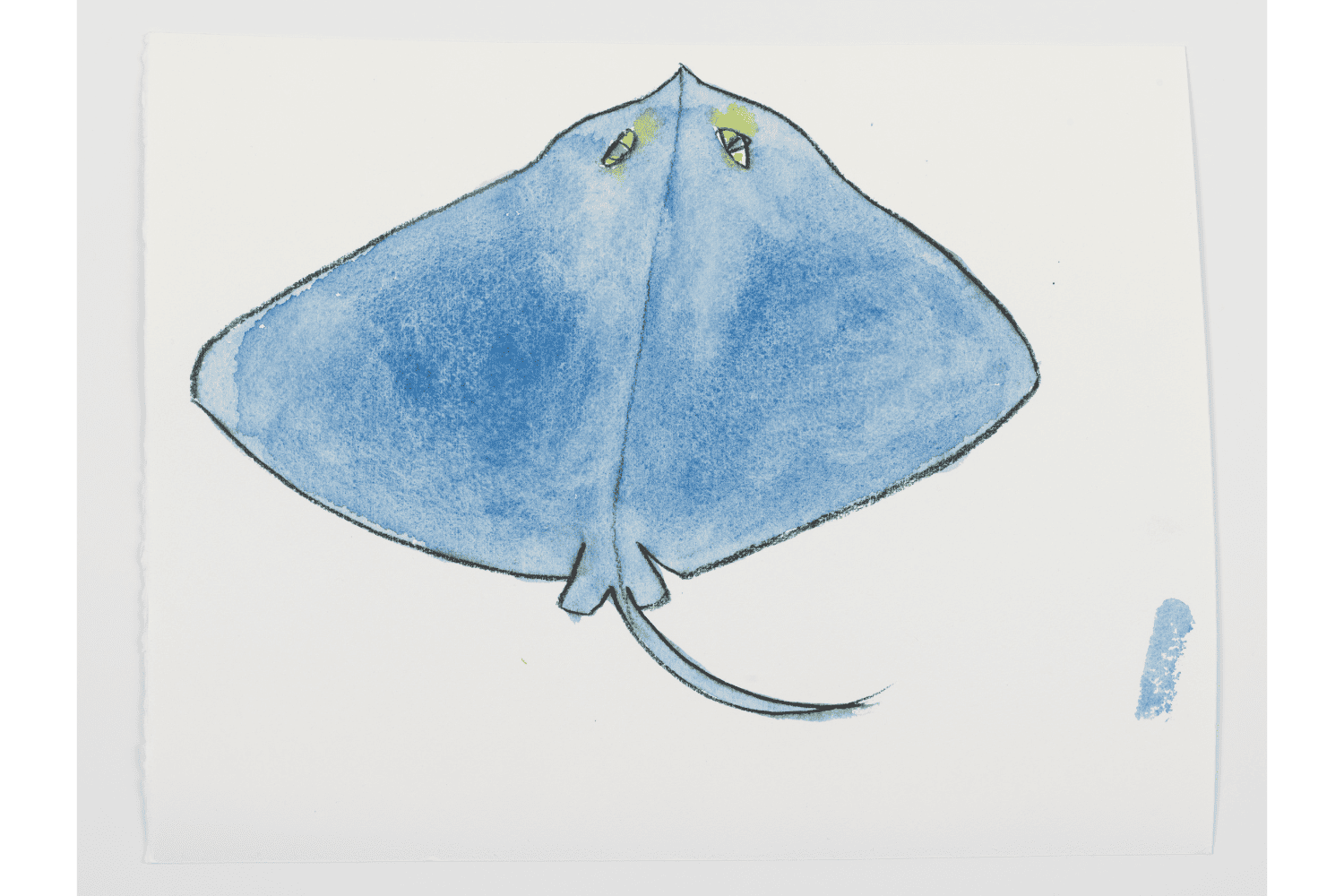

MF: Ho un altro paio di domande riguardo la seconda parte della mostra che presenti qui a Napoli. Il tuo lavoro attraversa diversi tipi di paesaggi e in questo caso, con questa mostra, si passa dal paesaggio vulcanico al mare. Hai allestito una selezione dei tuoi Fish Drawings nell’edificio della Stazione Zoologica Anton Dohrn, lo storico acquario di Napoli, fondato nel 1872. Disegni di pesci e di altri animali accompagnano e attraversano molti tuoi lavori, molto spesso come risultato di un’azione che avviene live, davanti al pubblico. Mi sembra che questa tua pratica del disegno sia spesso caratterizzata, direi, da due aspetti: la velocità di esecuzione e la ripetizione. Volevo chiederti se ti va di dirmi qualcosa in più sul modo in cui esplori il disegno nel tuo lavoro.

JJ: Il modo in cui ho lavorato con il disegno nel corso degli anni è vario. Per ogni opera guardo al contenuto e alla struttura, il disegno diventa un riferimento e una parte del lavoro. Per questo motivo il processo e il risultato sono sempre diversi. Ad esempio, i disegni delle mappe che fanno parte dell’installazione in Volcano Saga – le mappe dell’Islanda – non sono stati realizzati durante la performance. Li ho fatti in un altro momento. Tutti gli altri disegni che vedi nella stanza invece sono stati fatti durante la performance. I disegni esposti all’acquario sono acquerelli, non sono realizzati in un contesto performativo. Questo è un altro modo in cui lavoro con il disegno, questi lavori non sono eseguiti velocemente. Disegno velocemente quando c’è un pubblico, perché mi interessa capire come il disegno si relaziona alla presenza del pubblico. Cioè, come quella condizione cambia il disegno o lo influenza. Quindi, quel tipo di disegni ha a che fare con questo specifico aspetto e struttura parti diverse della performance. I miei disegni possono sembrare eclettici, ma è proprio perché rimandano a elementi dell’opera con cui si relazionano – ed è questo che conferisce loro un’unicità. Ma faccio anche acquerelli e creo immagini dipingendo e disegnando, anche questo mi interessa. Questo tipo di lavoro avviene nel mio studio. A volte ci metto molto tempo.

MF: E diresti che questa pratica del disegno è anche una sorta di pratica meditativa per te?

JJ: In realtà no. Ma è una forma di concentrazione. Voglio dire che devo concentrarmi totalmente sul disegno. Quando disegno velocemente, diventa anche un po’ un rituale. In un lavoro che si chiama Reanimation [2010-2013, N.d.A.], disegno live in relazione alla musica che Jason Moran sta suonando. Disegno uccelli, il più velocemente possibile. Mi muovo in questo modo, rapidamente, perché sono in relazione con la sua musica. Per questo dicevo, ogni situazione è diversa.

MF: Un’ultima domanda. Con il tuo lavoro hai portato in primo piano una preoccupazione ecologica che parla della fragilità del nostro ecosistema, l’ecosistema di cui facciamo parte. Volevo chiederti se ti andava di dire qualcosa sul tuo approccio all’impegno politico nel contesto della pratica artistica. Che posto occupa questo aspetto nel tuo lavoro?

JJ: Penso che il mio lavoro esista nel presente e per lavorare nel presente voglio essere consapevole di tutto quello che succede. Non mi isolo, voglio essere consapevole della situazione politica. Non la uso necessariamente nel mio lavoro, ma influisce sui miei sentimenti. Ogni momento è diverso. Ora c’è una situazione politica terribile… Come individuo, non posso cambiarla, ma posso rispecchiarla in qualche modo, anche grazie alle altre persone con cui sono in dialogo. Non so spiegarlo con precisione. Per me questa relazione si pone in una misura molto, molto sottile. Non diretta, capisci. È una sensazione che… ancora non so dirlo. È diverso per ogni persona. Ho risposto alla tua domanda?

MF: Credo di sì, sì. Ti ringrazio molto. Grazie per il tempo che hai dedicato a questa conversazione.