“Ci piacerebbe essere altrove” è il titolo della mostra collettiva negli spazi di z2o Sara Zanin, a cura del team della galleria (Milena Ayllón, Valerio Federico, Ilaria Leonetti e Silvia Moavero). In mostra sono presenti i lavori di Beatrice Celli, Carla Giaccio Darias, Maddalena Pamio, Jacopo Rinaldi, Anna Roberti, Vashish Soobah ed Enea Toldo. Flash Art Italia propone il testo curatoriale che accompagna il percorso espositivo.

“Ci piacerebbe essere altrove” non per fuga ma per urgenza: in un luogo che non ha ancora nome né definizione, in uno spazio che non assolve ad alcun compito, in un tempo che non produce.

Non come evasione, ma come frattura. In questo senso, l’altrove è una condizione, una postura critica nei confronti del nostro stare nel mondo: un radicamento nella complessità, che tesse parentele impreviste e alleanze con l’invisibile.

La mostra si colloca precisamente in questo interstizio: un insieme di pratiche in cui l’altrove non solo è inteso come nostalgia ma anche come tensione politica ed estetica. Le opere dellə artistə in mostra non si limitano a rappresentare “altri luoghi”, ma producono dislocazioni: del soggetto, della memoria, della materia, del tempo. Operano dentro una frizione — quella tra ciò che è stato espulso dal discorso dominante e ciò che ancora può emergere come possibilità immaginativa, come dimensione alternativa che si costruisce nella pratica artistica.

Nella prima sala si trovano sospese le sculture di Beatrice Celli (1992): campane zoomorfe e mostruose in ceramica smaltata, strumenti sonori e simbolici che incarnano una soglia dove la memoria si intreccia con il magico e l’invisibile. Le loro forme evocano l’inquietudine arcaica delle leggende popolari, in cui il meraviglioso e il terrifico si incontrano con il bisogno di protezione.

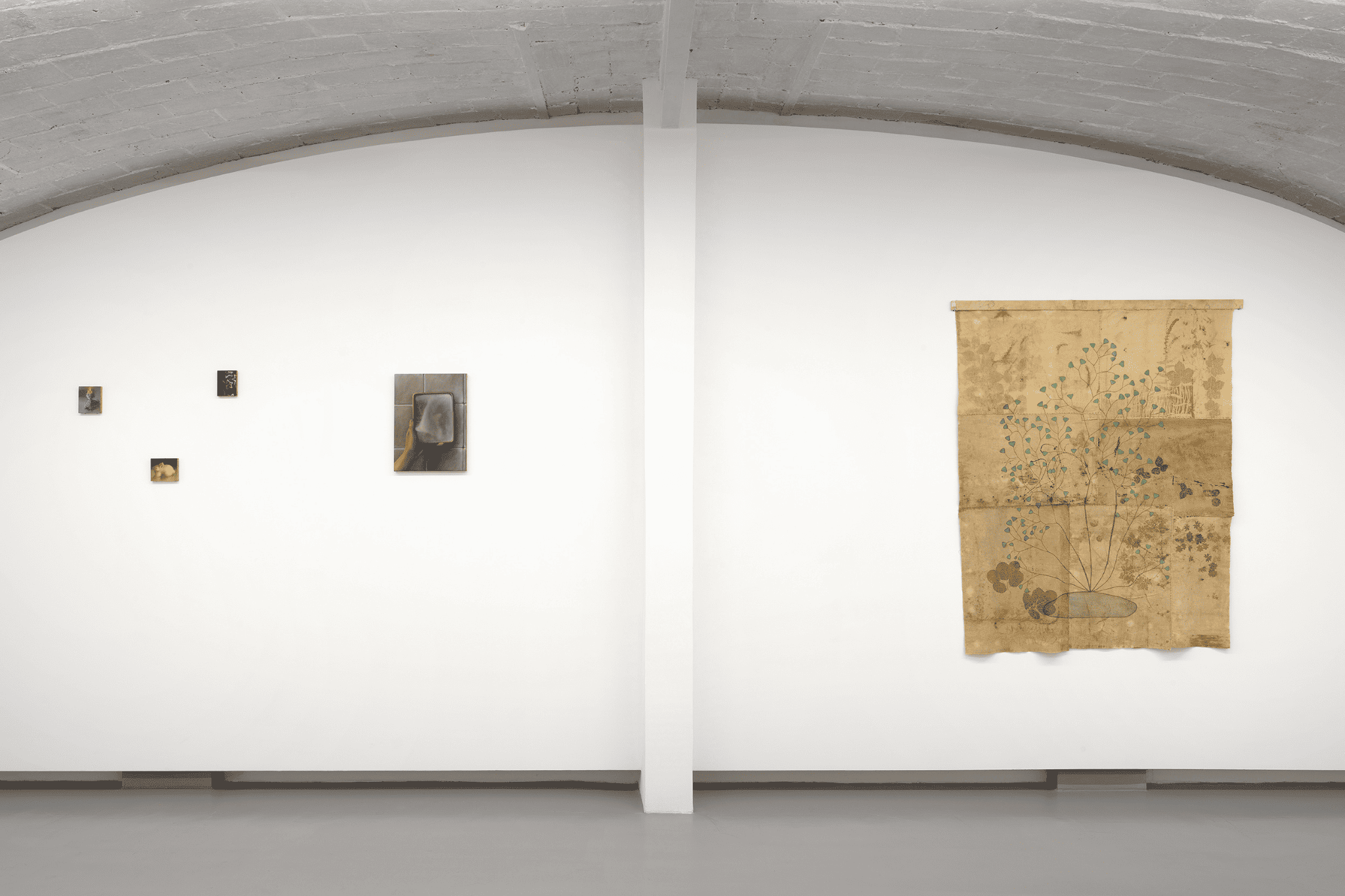

Svolgendo una funzione apotropaica, per allontanare ed esorcizzare i timori del tempo presente, trasformano le paure individuali e collettive in una forza rituale. A metà fra l’immaginario e l’onirico, gli oli su tela di Carla Giaccio Darias (1998) trasformano le immagini fotografiche in apparizioni sospese. La pittura, per l’artista, è uno strumento di scavo e ricomposizione: attraverso figure che affiorano da un archivio personale, Giaccio Darias rielabora memorie negate, identità ibride, storie sommerse. I suoi soggetti abitano uno spazio bidimensionale, asettico, informe, irreale, come bloccati in un non-luogo estraniante che le imprigiona, al confine tra Cuba, Messico e Italia, tra documentazione dal passato e sogno, tra presenza e scomparsa. Un elogio al margine in grado di restituire voce a ciò che è stato rimosso.

Nella seconda sala, i dipinti di Maddalena Pamio (1999) catturano frammenti di soggetti familiari e quotidiani. Attraverso una tavolozza opacizzata e una luce nebulosa, l’artista crea figurazioni spettrali, a tratti malinconiche. Pamio trasforma questi elementi in presenze soffuse e inquietanti, che emergono come tracce di memoria trattenute nel tempo. Il suo lavoro non si limita a rappresentare il quotidiano, ma lo disloca, lo carica di una densità emotiva e simbolica inattesa, costruendo un mondo dove la pittura si fa ponte tra realtà e sogno.

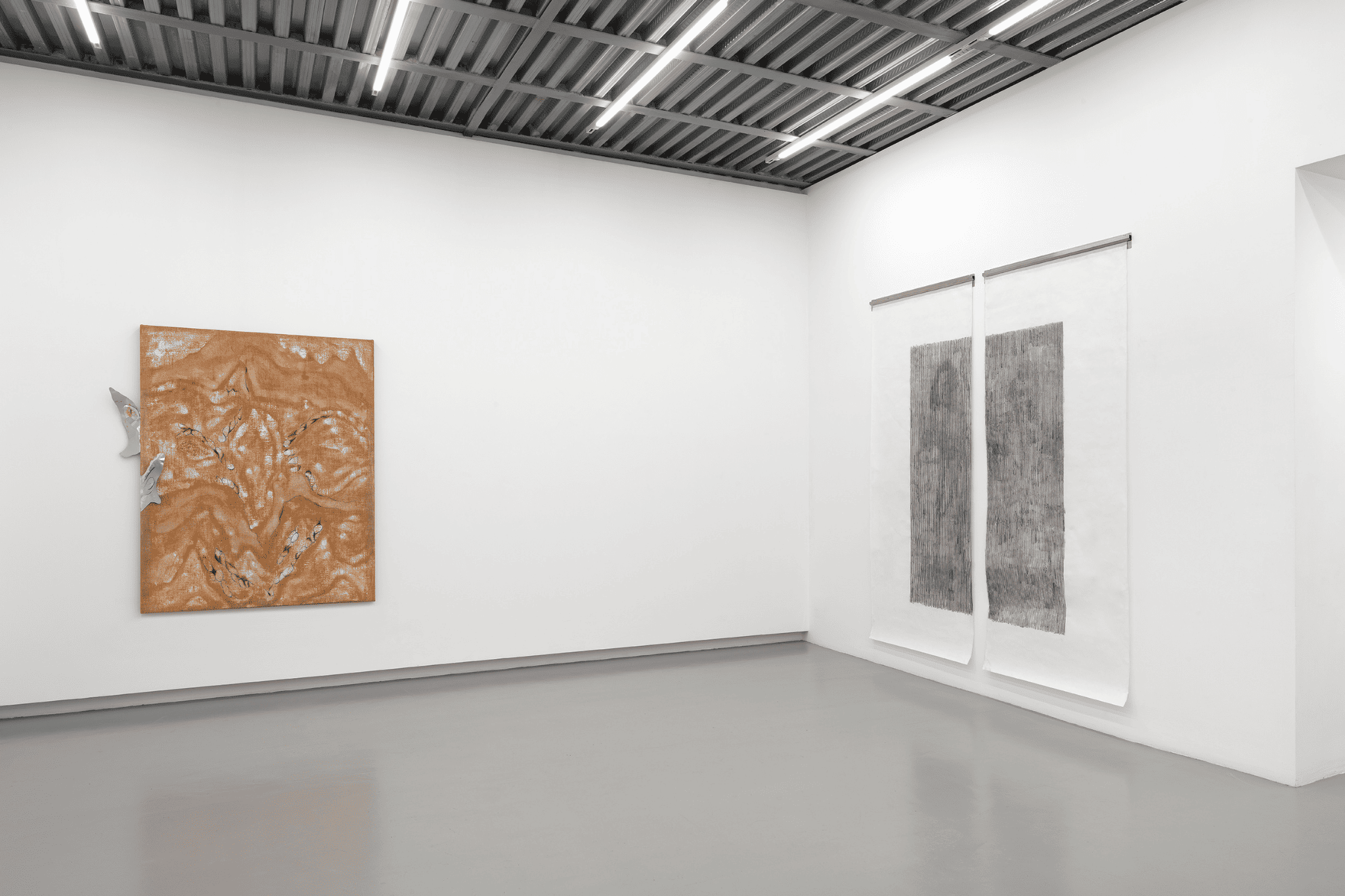

L’opera di Jacopo Rinaldi (1988) rielabora in chiave critica le tracce lasciate dalla storia. In questo caso l’artista si concentra sulla figura dell’anarchico Gaetano Bresci (1869–1901), autore dell’attentato al re Umberto I. Si tratta di una serie di frottage tratti da una precedente installazione in cui aveva riprodotto le cinque fotografie che Bresci portava con sé al momento dell’attentato.

Per l’artista, l’archivio rappresenta una risorsa attraverso cui recuperare un immaginario altrui, reinterpretandolo mediante codici e linguaggi personali. L’opera diventa così una riflessione sul disegno come atto di riappropriazione, capace di far riemergere le ambivalenze tra memoria, affetto e controllo.

Anna Roberti (1979), invece, radica la sua pratica nella relazione con la flora e con i saperi popolari. I suoi lavori su tessuto — pigmentati con estratti naturali utilizzando tecniche pregiate quali l’Ecoprint — rievocano la tradizione degli erbari e dei raccoglitori, in cui il gesto dell’ascolto precede quello della classificazione. Le figure archetipiche di uomini e donne in relazione con il paesaggio, custodi simbolici di un sapere antico ci avvicinano alla conoscenza di piante comuni ampiamente diffuse sul territorio italiano. “È a loro che dedico il mio lavoro: per ricordare che ciò che può curarci spesso cresce proprio sotto i nostri piedi”.

Vashish Soobah (1994) propone una serie fotografica che intreccia memoria diasporica e affetto familiare. Gli scatti, realizzati alle Mauritius, ritraggono luoghi e persone legati alla sua storia personale, ma rivelano anche le tracce di una memoria storica più ampia: una narrazione corale tramite la quale l’artista prova a ricostruire la propria identità frammentata fra i vari paesi che ha attraversato, facendo una riflessione su cosa e come si porti con sé quando si migra. La raccolta del cocco — tradizione degli abitanti della regione d’origine dell’artista — è presentata come rito identitario, nonostante egli non sia nato né cresciuto in quel luogo. Il suo sguardo si muove con delicatezza, intrecciando intimità e politica in un paesaggio che porta ancora i segni di un passato coloniale.

Le opere di Enea Toldo (1988) sono realizzate attraverso l’uso di materiali naturali, raccolti dall’artista stesso, che egli attraversa e rielabora prima di ricomporli nei suoi dipinti. L’artista utilizza pigmenti naturali — sabbie, foglie, terra — che portano con sé un’eco del paesaggio da cui provengono. Le opere parlano di una costante trasformazione, di stati della materia che continuano a cambiare, così come il paesaggio intorno a noi. Le sculture-orecchie di farfalle monarca, poggiate sull’opera Mariposa/ear, sottolineano una tensione costante verso il movimento e la migrazione come conseguenza di una perdita di habitat.

Insieme, queste opere non descrivono un altrove preciso: lo evocano, lo suggeriscono, lo aprono. Un altrove che non è fuori da noi, ma che ci attraversa; che si manifesta quando decidiamo di sospendere il noto, di abitare l’interruzione, di immaginare possibilità radicali.

“Ci piacerebbe essere altrove” non è una dichiarazione di resa, ma un invito a disertare l’ovvio, a praticare l’impossibile, a costruire — insieme — spazi e tempi da abitare diversamente.