Accolgo l’invito al “viaggio interstellare” che Alberto Groja pone a epilogo dell’editoriale della sua rubrica Costellazioni di cui sono ospite passeggera. Mi auguro che le mie ‘azioni’ – di pensiero, di movimento, di osservazione, di scrittura, di condivisione – svolte durante i miei giorni in Centrale Fies a cui questo testo è dedicato, possano qui ricucirsi non tanto per dare senso unitario quanto per restituire “sguardi annebbiati, talvolta inefficienti” come quelli dell’Alice disambientata (1978) di Gianni Celati che Groja cita sempre in editoriale (sì, Alberto, Alice sarebbe stato un ottimo titolo per questa rubrica)1.

Questo corpo che ora scrive avrebbe voluto dar voce a sensazioni provate dal vivo durante tre dei cinque appuntamenti che hanno animato l’estate 2025 di Centrale Fies2, ma i miei anni, come quelli dell’Alice di Celati3, non hanno permesso la scrittura ‘viva’ proposta e desiderata, per inadattabilità di messa a fuoco del mio sguardo, sul lontano e sul vicino. Mi affido, quindi, alla memoria, alla trascrizione a caldo di ciò che ho ‘visto’ e, soprattutto, al viaggio che mi ha fatta tornare, dopo undici anni, a quel solco d’acqua fredda, rampante e vitale che è il fiume Sarca che nutre quello specifico paesaggio roccioso e lunare delle Marocche di Dro. Qui, tra altezze vertiginose, si trova la centrale idroelettrica asburgica del 1911 (in parte ancora attiva con Hydro Dolomiti Energia) camuffata da castello medievale (come ha ben sottolineato Giulia Crispiani durante il workshop insieme a Golrokh Nafisi: “la ragione per cui la centrale ha l’aspetto di un castello è per evitare il bombardamento aereo”), dal 1999 sede permanente di un progetto precedentemente più nomadico, ossia il Festival Drodesera (dal 1980) ospitato in vari luoghi del paese di Dro, da sempre votato alla zona liminare tra teatro e arti visive e oggi centro di ricerca permanente.

Come una lama in grado di rompere ogni convenzione, Fies incide con la sua presenza cangiante, in continua trasformazione, alla ricerca di offuscamenti: Fies non è un castello; Fies non è teatro; Fies è un non luogo che dà la possibilità di sperimentare tutti i nostri non luoghi, quel nostro essere contemporaneamente dentro e fuori, sempre annebbiate, sempre ibride.

La F di Fies si trova al centro di una forma e un pattern molto familiari, quello del retro delle carte da briscola trentine, derivate da quelle trevisane. Nella strada da Trento a Fies, nella Valle dei Laghi, la si vede campeggiare su un paesaggio oscuro ma non troppo minaccioso, ossia una parete rocciosa avvolta dalla nebbia. Questa l’immagine (design di Nicole Amadori) che quest’anno Centrale Fies ha scelto di dare al programma che poi si dispiega, come una stesa di carte appunto, una volta arrivati. Le figure delle quattro carte scoperte sono leggibili ma allo stesso tempo molto enigmatiche. La prima, con una capra sopra una torre merlata a cui è associata l’Agitu Ideo Gudeta Fellowship è probabilmente quella più intellegibile, in quanto Agitu Ideo Gudeta, quando venne in Trentino come rifugiata etiope nel 2010, fondò un allevamento di capre su un terreno comunale abbandonato. La capra, simbolo di perseveranza, sopra la torre, in questo caso crea un legame specifico con Fies. La figura che invece illustra Live Works è molto più aperta a interpretazioni, come in fondo lo è stato lo stesso risultato delle diverse performance/azioni vissute durante i tre giorni: una roccia a tre facce colorate – giallo, blu e rosso – è all’interno di un esagono a sua volta contenuto in una sorta di quadrifoglio, il tutto completato da motivi naturali stilizzati. Nella diversificata commistione di parole, suoni, tecnologie, canti, apparati vestimentari e movimenti (poca danza e molta musica) in un continuo gioco tra realtà e finzione a volte espresso a volte no, questa immagine forse meglio esemplifica l’ibridazione tra arti e l’accoglienza che esse qui ricevono. I disegni delle altre due carte rimaste non posso descriverli né tantomeno interpretarli perché sarebbe andare troppo a tentoni, non avendo preso parte agli altri due appuntamenti di luglio: “Witches 2 Brand New Self” feat Fandango Libri e “Radical Love”.

Ma una carta non è stata svelata, rimane muta perché in qualche modo cuore iconografico di tutto. La mostra “Undomesticated Ground”, infatti, apre il programma e lo supera, protraendosi sino al 20 settembre. Questa sezione espositiva, seppur condita di eventi dal vivo – la performance di Crispiani e Nafisi dal titolo The City We Imagine e il concerto di Adam Christensen con Tom Wheatley e David Aird – e di due workshop – wool waulking di Théophile Peris e green, red and black, sempre di Crispiani e Nafisi – ha un fortissimo nucleo direi quasi materico nel suo richiamo alla manualità e al tatto.

La giornata inaugurale di “Undomesticated Ground” è l’unica in cui l’intento iniziale di scrivere di questi giorni in forma performativa è stato rispettato, probabilmente perché guidata da una messa a fuoco ancora calibrata dalla spontaneità tipica di ogni inizio. Ecco i risultati, rielaborati poi il giorno successivo, degli appunti presi sul mio quaderno:

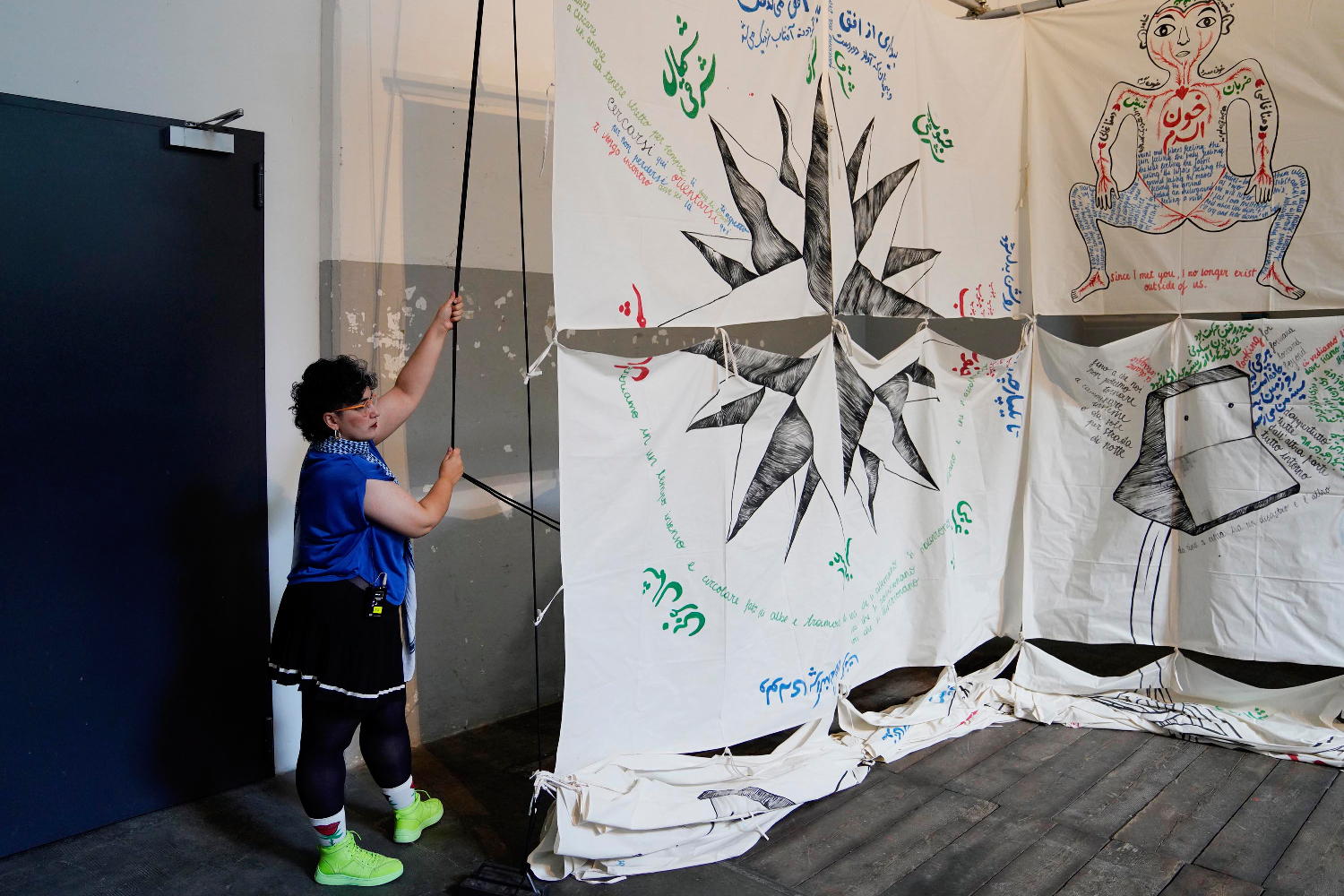

L’intera parete di destra del lungo ambiente rettangolare è totalmente ricoperta da grandi porzioni di feltro in lana (Théophile Peris, Vello, 2025) dove linee definiscono figure di lontana memoria, della mia infanzia come di quella dell’umanità. Di fronte ci sono altri tre teli, di fattezze orientali, dal colore dominante rosso-arancio (Marcos Kueh, Three Contemporay Prosperities series, 2024-2025). Mentre Simone Frangi presenta la mostra, mi giro e noto sul telo a me più vicino una figura che tiene in mano una statuetta d’Oscar. Anche i due ragazzi accanto a me ne sembrano sorpresi, lei la indica a lui e sorride. E io penso a come siamo diventati; probabilmente è oramai più riconoscibile la statuetta hollywoodiana piuttosto che un melograno. Frangi continua e tutto acquista un senso. Divinità cino-malesi scomparse durante il colonialismo e riapparse con l’indipendenza della Malesia, ma con attributi occidentali. Come quando il Rinascimento ha risputato fuori figure della mitologia classica uscite dal Medioevo storte, distorte, digerite. Ci muoviamo verso l’ingresso dove la scultura lanosa sempre a firma di Peris (Ressort, 2024) sembra a molti procurare l’istinto di un abbraccio (per me è ancora caldo per cui non lo procura, eppure sono in Trentino). Musica tradizionale iraniana accompagna Giulia e Golrokh mentre sollevano la prima striscia di una mappa di 9 metri composta da 36 pezzi di stoffa quadrata (tanti quanti i giorni di cammino da Tehran a Fies) da loro disegnati con parole, simboli, forme: verde, rosso e nero su bianco. Si parla di una precedente distanza, quella che non permise loro nel 2020 di fare la residenza qui insieme e quella che ora sta dividendo il mondo tra silenzio, connivenza, speculazioni, sangue, oppressione e impossibilità di pensare ad altro. Loro, leggono, senza mai prendere fiato:

Let us not lower this flag—

not until the day

our big, strong body—

the body made of all our bodies—

walks into a Free Palestine

with all its senses,

with all its feelings.

Alla fine della lettura sollevano tutti i teli a comporre una parete parlante, esordio e cornice del loro workshop dedicato a pensare, costruire e dipingere le nostre bandiere.

Prima del concerto finale, in sala Forgia, è mandato in loop il film The Inheritance (2022) dell’antropologa, teorica e artista Elisabeth A. Povinelli, ospite anche di una conversazione nel parco un paio di giorni dopo. Vedo l’atto primo, siamo in pochi. Fuori già si beve e mangia. Abbiamo le cuffie, per isolarci dall’esterno ed essere attenti. Sono però assalita dalle zanzare e le luci verdi delle cuffie indossate dagli altri spettatori mi disturbano. A memoir told by many unreliable narratives4. Nata a Buffalo da famiglia immigrata dal Trentino agli inizi del Novecento. I genitori volevano 12 figli ma ne hanno avuti solo sei. Cresce in Louisiana. Vede sin da piccola una strana forma incorniciata appesa sopra la televisione in casa, la mappa del Trentino-Alto Adige. Nessuno la spiega. Solo il padre, ma in modo enigmatico, perentorio, parlando con lei ma senza di lei. Non davvero parlandole, ma ricordando, parlando con sé stesso, della sua solitudine e distanza dalla vera casa. Karezol/Carisolo. Oggi lei ha compiuto il viaggio a ritroso, è diventata cittadina italiana.

Stacco, cena. Poi in sala Comando, fumo. Sedute a terra su cuscini tondi. Mi siedo sul davanzale della finestra. Ci offrono di usare ventagli o tappi per le orecchie (cosa che poi fanno ogni giorno, prima di ogni evento e credo facessero anche negli scorsi anni).

Sullo sfondo due grandi banner con profili che si guardano: la stoffa è brillantinata.

Pianoforte, fisarmonica, violoncello, clarinetto.

Adam Christensen arriva. Dolcissimo il fiocchetto che tiene i suoi capelli corvini, e il suo vestito, dalle maniche larghe e lunghe, trasparente. Cammina tra noi, a piedi scalzi, suonando la fisarmonica. Poi si siede e comincia. Una voce e un volto trasformati e posseduti dal canto. Una potenza che racchiude la possibilità del rapimento. E il viaggio interiore viene illuminato da una luce crepuscolare che arriva da un faro esterno che passa attraverso la finestra alle mie spalle (comunque avrei dovuto prendere il ventaglio).

Questo, solo, il primo giorno.

Delle altre giornate, quelle di Live Works Summit, provo invece a restituirvi quei frammenti che, passato del tempo, ancora rimangono con me.

Dawn di Adam Seid Tahir ha avuto il grande pregio di farci trovare tutti in uno stesso spazio, su un medesimo livello, corpi che si muovevano in branco seguendo il suo corpo-cavallo. Una luce calda come le estati che stiamo vivendo inonda il rettangolo nero in cui ci troviamo, spogliati di scarpe, borse e tutto ciò che può ostruire una corretta esperienza. Comincia incidendo su una pedana frasi come afro-vicking new identity / unlocked in una stanza colma di fumo e un tappeto sonoro con un cavallo al trotto su ghiaia. Scendendo dalla pedana quel corpo con zoccoli si trascina a terra seguendo una sorta di percorso a otto, quindi il simbolo dell’infinito, puntando i fari posti agli angoli, di luce fredda e pungente, che man mano divengono le uniche fonti di visibilità che l’artista prende e porta dietro con sé, a volte accecandoci. Si alza, possente, altissimo sui suoi zoccoli, raccoglie tutte le luci e le posa vicino a un’altra pedana dove si posiziona per emettere lentamente rugiada dalla sua bocca, rappresentando quindi il cavallo della mitologia norrena: è l’aurora di Hrímfaxi, cavalcato da Nótt, la notte. Tutto intorno il suono del galoppo diviene palpabile.

Prima che arrivi Dagr, il giorno, portato dal cavallo Skinfaxi, concludo con i tre eventi finali di Live Works Summit, da sapori e ritmi diversi.

Chōri Dance Asian Wellness di Chōri Collective, un collettivo asiatico che trae il suo nome dalla parola Chōri che in Hanja (la denominazione dei sinogrammi in lingua coreana) significa cucinare. Ponendo l’accento sulla preparazione del cibo e sugli stereotipi consolidati che si hanno verso la cucina asiatica i tre performer, muniti di sagace consapevolezza e ironia, accolgono donando una tazza di tè verde a ciascuno, spargendo incenso di salvia nella stanza e suggerendo di rilassarci e meditare perché l’esperienza ci avrebbe trasformati in una versione migliore di noi.

In attesa della performance di chiusura assistiamo a una sorta di sospensione ad alta intensità tra brividi di elettroniche abissali e calde leggerezze acustiche. Si tratta di Last Track di Caterina Barbieri assieme a Space Afrika (con cui collabora dal 2023), con il fondamentale contributo scenografico di MFO & Ruben Spini.

Infine Nine-Night di Omar Gabriel, per l’Agitu Ideo Gudeta Fellowship. Si contano nuovamente le notti, non quelle di un percorso fisico tra luoghi irraggiungibili, non per preservarne il transito fermandole nella rugiada, ma quelle in cui un intero popolo, in Jamaica, ritualizza il passaggio all’aldilà attraverso nove notti di veglia in cui si celebra il ricongiungimento con gli antenati. Facendo dialogare due strumenti dalle origini, significati e suoni diversi – il pianoforte e il berimbau (strumento a corda africano diffusosi poi in Brasile) – l’artista celebra le infinite possibilità di un corpo multidentitario tra canto, danza e cerimonia.

L’iridescenza dell’aurora, come quella di Centrale Fies, svanisce per dar posto alla luce del giorno estiva, divenuta meno densa e accecante grazie alla freschezza di un’acqua che solo torrenti tra solchi di ex ghiacciai possono donare. Rimangono pensieri ed emozioni su fogli, taccuini e bandiere, per ora e sino al prossimo viaggio.