Scrivere di “00970” – ultima mostra presso gli spazi di Ordet a Milano – implica partire non solo dalle opere esposte, ma anche da un’assenza. L’esposizione infatti, riunendo artisti e filmmaker della diaspora palestinese, compone un mosaico di voci e immagini in movimento in una costellazione di frammenti, sospensioni, ritorni impossibili e memorie collettive. Se da una parte il titolo “00970” – che richiama il prefisso telefonico internazionale della Palestina – sembra voler aprire una connessione diretta e immediata con gli artisti esposti e la storia del popolo palestinese; dall’altra, nella comunicazione della mostra stessa e in molte delle descrizioni nelle didascalie, mancano le parole “Sionismo” e “Colonialismo” e soprattutto il riconoscimento della responsabilità storica e presente di quello che è oggi lo stato di Israele sulla pulizia etnica e sullo spostamento forzato di quasi un milione di palestinesi durante la Nakba del 1948, sull’occupazione della Palestina da oltre settant’anni e sulla diaspora palestinese stessa. La scelta curatoriale di non nominare esplicitamente il genocidio portato avanti da Israele – con il silenzio e la complicità dei governi occidentali – da quasi due anni a Gaza, rappresenta un’occasione mancata: far risuonare in un’istituzione culturale italiana – in un contesto appiattito e spesso censurato – un discorso chiaro, che non si limiti a evocare la condizione palestinese come trauma collettivo e astratto, ma che ne indichi con precisione i responsabili, prendendo una posizione politica. Le immagini in movimento e le voci palestinesi raccolte nella mostra insistono sulla perdita, sulla frammentazione e sull’esilio, evitando però, come in molti contesti culturali occidentali, la questione fondamentale: nominare l’agente coloniale che produce questa condizione.

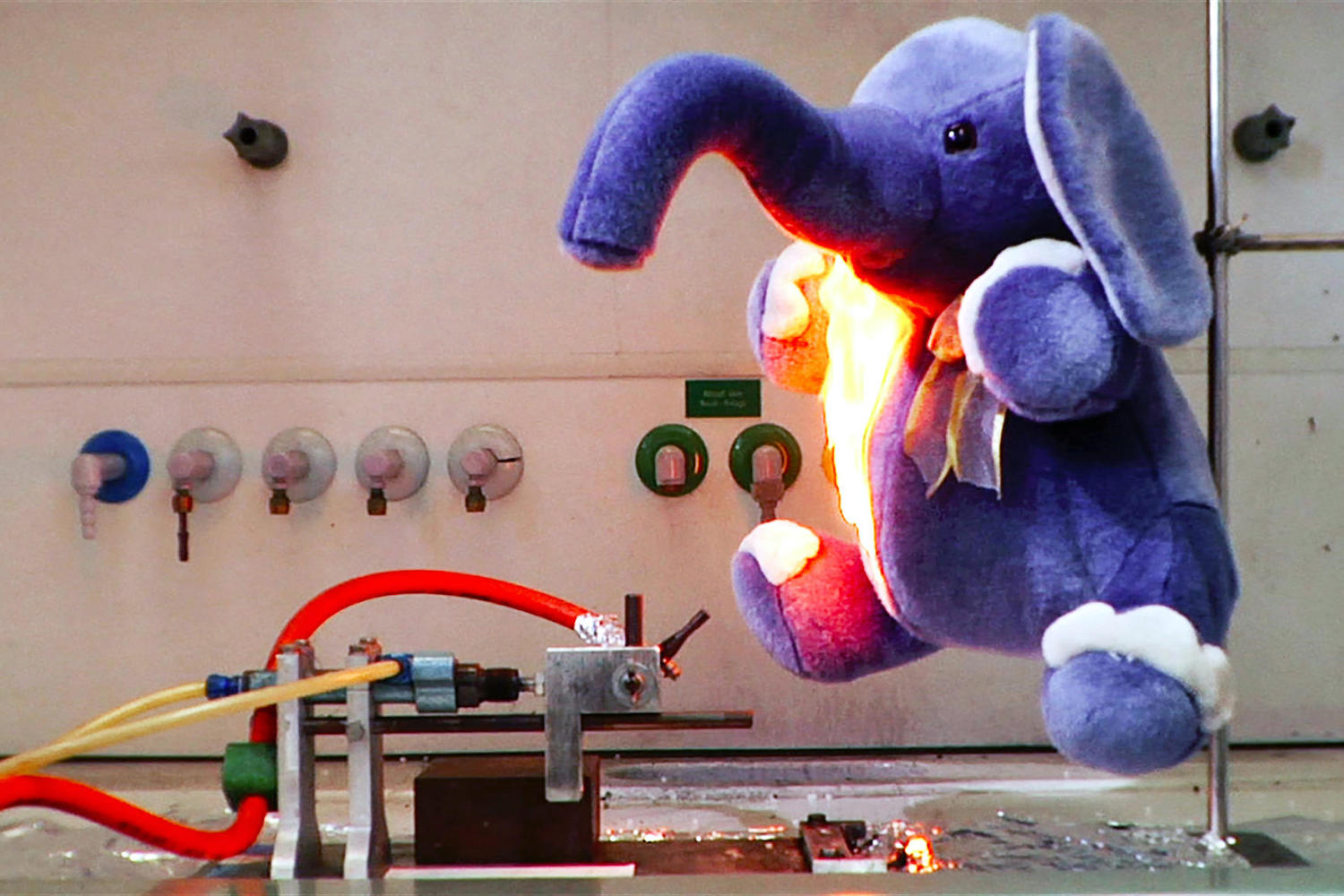

Come spiega lo scrittore e attivista Mohammed El-Kurd nel suo recente saggio Perfect Victims (2024) questo è l’effetto perverso di una politics of appeal (politica dell’appello): raccontare la Palestina come tragedia umana universale, ma depoliticizzata, così da non incrinare le sensibilità del pubblico occidentale. Nonostante questo silenzio, le opere raccolte in “00970” ci obbligano a confrontarci con il paradosso dell’immagine palestinese: l’essere continuamente esposta e al tempo stesso invisibile, assorbita in un regime visivo che produce pietà e sorveglianza – vittime perfette o terroristi. La mostra sembra muoversi proprio in questo spazio di tensione: cercando di raccontare il dramma di un popolo attraverso delle opere che resistono alle narrazioni docili e pietistiche reclamando uno spazio politico, spesso usando umorismo e ironia. In Starry Night (2006), Mazen Kerbaj trasforma il bombardamento di Beirut da parte dell’esercito israeliano in una paradossale partitura musicale, come un’improvvisazione sonora tra tromba ed esplosioni. Mentre Foragers (2022) di Jumana Manna racconta con ironia crudele come Israele vieti alla popolazione palestinese la raccolta di erbe indigene locali – come il timo (Za’atar). Queste piante, parte della tradizione palestinese, diventano ulteriore strumento di oppressione e controllo. Il lavoro mostra la realtà materiale del sumud, parola araba che indica la capacità del popolo palestinese di resistere all’oppressione e all’occupazione sionista, mantenendo il legame con la propria terra e identità storica.

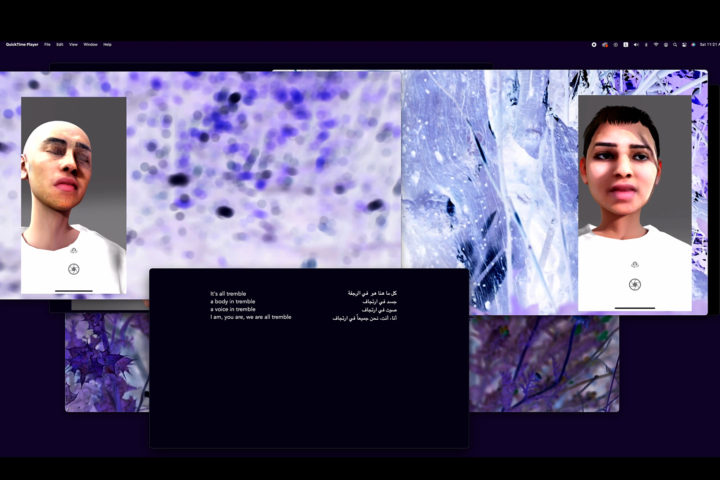

Ciò che emerge è un lavoro stratificato sulla memoria, sull’archivio e sulla messa in discussione della sua funzione storica. La teorica e scrittrice Saidiya Hartman nel suo testo Venus in Two Acts (2008) riflette sulla necessità – e l’impossibilità – di raccontare storie a partire da archivi della colonialità mutilati e violenti. In “00970” molte opere si interrogano su questa (im)possibilità di rappresentazione senza riprodurre la grammatica della violenza coloniale. Nel 2014 l’artista Emily Jacir, attraverso il recupero e il riassemblaggio dei negativi originali di Tel al Zaatar, un film del 1977, che documenta il massacro di palestinesi e libanesi avvenuto nel 1976 nel campo profughi di Tel al Zaatar a nord-est di Beirut, riattiva materiali rimasti sepolti per decenni e fa riemergere le voci di un passato cancellato. In Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila (2013), Marwa Arsanios analizza la figura della combattente algerina Djamila Bouhired per riflettere sul concetto di resistenza e corpo femminile. Mentre Refusing to Meet Your Eye (2022) di Huda Takriti è dedicato a una figura storica della resistenza palestinese, Leila Khaled. Il filmaker prende come punto di partenza una fotografia nera della guerrigliera, frutto di un errore di un reporter, per esplorare i limiti e le possibilità della storiografia visiva. Nature Morte (2008) di Akram Zaatari aggiunge una dimensione ulteriore alla riflessione su memoria e resistenza. Il video mette in scena un silenzioso momento di sospensione tra due uomini di diverse generazioni che si preparano a un’operazione militare: l’uno parte, l’altro rinuncia. La resistenza armata non appare come un gesto eroico e finale, ma inserita nella sua quotidianità. L’archivio e la storia assumono connotazioni oniriche nelle opere our songs were ready for all wars to come (2021) di Noor Abed e Thousand Thrashing Arms (2024) di Dina Mimi, che evocano, attraverso la performance, il canto e il sogno, immaginari di insurrezione e di ritualità collettiva. Nelle loro opere non c’è la nostalgia di un passato perduto, ma l’interruzione del presente coloniale, che apre a una futurità proveniente dalle memorie collettive.

Così gli artisti palestinesi e diasporici esposti in “00970” rifiutano il ruolo di vittime perfette, mostrando la resistenza palestinese, armata e non, al colonialismo sionista e interrogandosi sul significato delle immagini e della rappresentazione di fronte alla cancellazione e al massacro. La mostra si rivela uno spazio ambivalente dove si evidenziano tanto la forza politica della produzione artistica palestinese quanto il limite delle istituzioni occidentali nel trasformare le immagini in presa di parola e denuncia. È necessario ricordare che nessuna estetica che intenda riflettere sula diaspora palestinese e a partire da essa può essere separata dal colonialismo che l’ha prodotta. Serve oggi, soprattutto nei contesti culturali occidentali, non lasciare nel silenzio le responsabilità dirette di Israele e mettere in discussione la nostra storica complicità.