La mostra “Chi esce entra. A Tribute Exhibition to a Disappearing Building”, organizzata dalla Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per la storia dell’arte, è allestita in Via Gregoriana 9, un edificio nel suo stato transitorio che sembra aver smarrito la propria epoca per assumerne una sempre nuova.

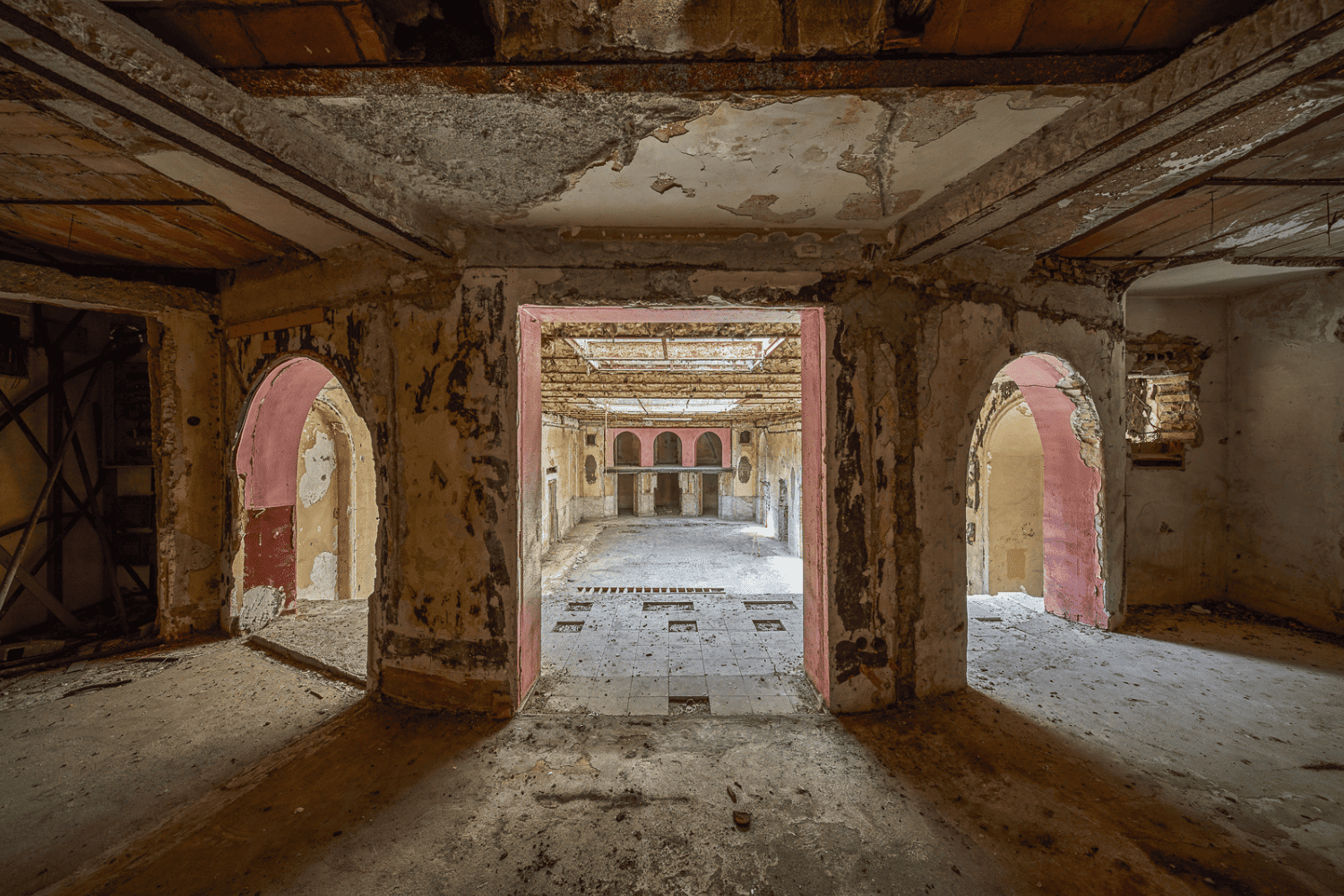

Costruito nel 1911 come galleria d’arte da Ludovico Spiridon, convertito successivamente nel memorabile nightclub la Cage aux Folles e poi dimenticato, è oggi un corpo che riaffiora dal proprio continuum, prima che il restauro – necessario alla sua futura destinazione come sede della Biblioteca Hertziana – ne uniformi le dissonanze e lo riconduca all’ordine.

Dopo aver visitato la mostra comincio una ricerca un po’ distratta sui trascorsi dell’edificio stesso, una sorta di perlustrazione a bassa intensità lungo i margini irregolari del web, con il tentativo di individuare qualche traccia residua della sua storia, della Cage, come se in quella costellazione di immagini fuori fuoco, testimonianze scomposte e frammenti ridotti a pulsazioni digitali sopravvivesse ancora una forma di continuità e un campo d’attenzione che il tempo non è riuscito del tutto a disperdere.

Tra le poche sequenze nitide, la scena del film Ciao Marziano (Pingitore, 1980) girata in Via Gregoriana 9 mostrava il corridoio d’ingresso del nightclub come una passerella vertiginosa di luci, simile alla coda luminosa di un insetto notturno, la scalinata, incorniciata da specchi, neon e riflessi cromatici, la sala come un grande rettangolo dal soffitto alto, scavato da fasci di neon verticali e anelli luminosi che pulsavano a intervalli irregolari. Sui lati corti due terrazze, da una parte una gabbia metallica – la cage – lucida e seducente, dall’altra la consolle del dj rialzata sopra il bar, avvolta in riflessi azzurro-violacei. Lungo la balconata destra l’insegna LA CAGE AUX FOLLES in lettere alte e sottili e, accanto, due fotografie stilizzate di Marilyn Monroe sorridente.

Elementi che ritornano nei racconti abbozzati e goffi di chi l’ha frequentata e ora condivide su facebook fotografie del DJ con il suo giradischi Lenco L75, tessere d’abbonamento sbiadite e stampate su cartoncino chiaro con illustrazioni in rosso o blu in cui appare ancora Marilyn, o un clown chiuso in una gabbia e le indicazioni: Via Gregoriana 9, “Trinità dei Monti”, Tel. 67.90.490. Aperto nelle serate di giovedì, venerdì, sabato; pomeriggi dei prefestivi e festivi; Metrò Stazione Piazza di Spagna.

In questo scenario di memorie sovrapposte il curatore della mostra Simon Würsten Marin orchestra un gioco di riflessi tra le opere e lo spazio.

La trama di opere e interventi, calibrata come un sistema di sintonie e interferenze, permette all’edificio di rivelare ciò che custodisce in filigrana, attivando tensioni e sincronie fra i ventiquattro artisti esposti (Vincenzo Agnetti, Louise Bourgeois, Francesca Cornacchini, Jesse Darling, Eva Fàbregas, Tarik Hayward, margaretha jüngling, Thomas Julier, Tarik Kiswanson, Corrado Levi, Paul Maheke, Marie Matusz, Mónica Mays, Hana Miletić, Effe Minelli, Lulù Nuti, Francesca Pionati & Tommaso Arnaldi, Aurélien Potier, Hannah Quinlan & Rosie Hastings, Prem Sahib, Davide Stucchi, Grégory Sugnaux, Ian Waelder, Rachel Whiteread).

Il lungo corridoio d’ingresso, laringe muraria, è il primo spazio in cui l’edificio sembra respirare con le opere, accettando di farsi cassa di risonanza del loro linguaggio. Qui l’opera Man Dog (2020) di Prem Sahib, una scultura rettangolare di ossidiana e acciaio, appesa come un quadro, emette un suono meccanico, gutturale e intermittente, che riattiva la dimensione corporea del luogo e, lasciando filtrare una luce rossa nell’atrio, lo trasforma in soglia, una zona di ambiguità dove la città si fa interno e la storia del luogo, uscendo, si mescola rumorosamente tra la gente.

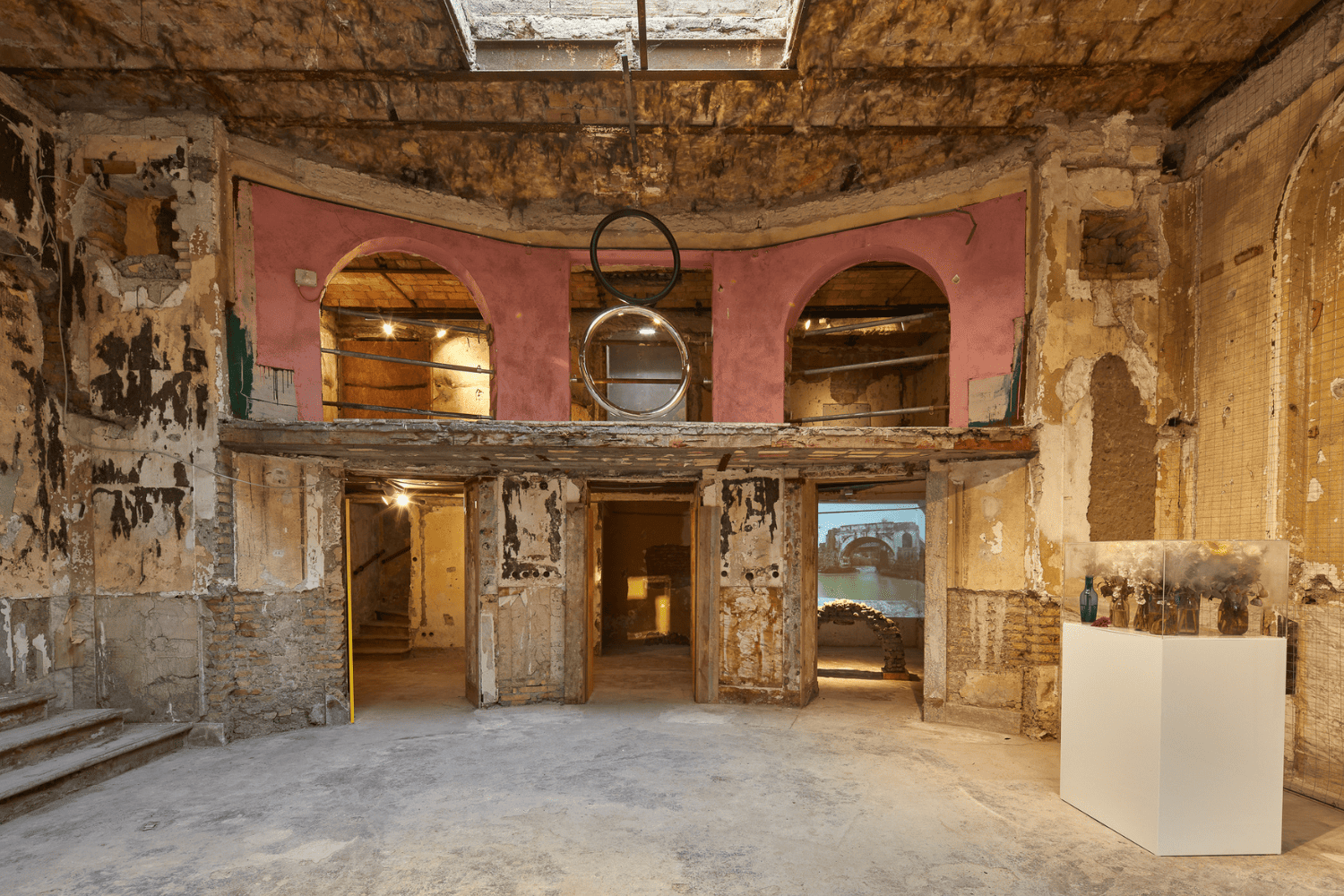

Questa condizione percettiva accompagna il passaggio verso la sala centrale, un luogo di vibrazioni collettive, e proprio lì l’opera Brotherhood (2017) di Prem Sahib mostra due forme metalliche circolari che si fronteggiano senza toccarsi, rivolte l’una verso l’altra in un dialogo trattenuto, in cui la loro distanza sembra essere la vera materia scultorea. La relazione che stabiliscono non cerca di approdare a un contatto e proprio in questa sospensione si sostanzia un linguaggio geometrico che rende il vuoto un campo di intensità, una presenza che si percepisce come una superficie invisibile ma estremamente densa, un asse che produce nello spazio una vibrazione concettuale a partire da ciò che resta irrisolto.

Più avanti, il pensiero e le opere di Vincenzo Agnetti si mostrano come cardine concettuale della mostra. Le opere in feltro colorato, stampato e dipinto Chi entra esce e Chi esce entra (1971) sono dichiarazioni di reversibilità ontologica e trasformano il linguaggio in architettura concettuale. Ogni passaggio si rigenera, ogni ingresso già si apre verso un’uscita che rinnova la forma dello spazio. In questo modo la reversibilità assume il ruolo di struttura epistemica dell’intero percorso, e l’edificio stesso sembra riconoscere nella logica di Agnetti la propria genealogia cognitiva, disponendosi come circuito che si riorganizza a ogni attraversamento.

L’opera Exudates (2024) di Eva Fàbregas, costituita da membrane in lattice e camere d’aria che fuoriescono dalla parete come presenze trattenute da una forza interna, richiama il processo di emissione dei fluidi vitali. L’edificio si manifesta come organismo che espelle porzioni di sé per rinnovarsi, come se la materia reagisse alle sollecitazioni del tempo.

Al centro della sala Paul Maheke sospende sei tende che riportano frammenti da Impossible Dance: Club Culture and Queer World-Making (2017) di Fiona Buckland «The dance floor could never be a story with one voice. The dance floor is packed with stories all pulsating with their own experiences and needs». I tessuti oscillano con l’aria, producendo uno slittamento tra parole e movimento, qui la danza e la memoria del club sono evocate come infrastruttura politica del corpo collettivo, una pratica che genera spazio attraverso gesti condivisi e ritmi non lineari.

Rachel Whiteread, con Pallet (2016), restituisce il negativo di un cartone da imballaggio fuso nel bronzo, trasformando la banalità residua in monumento. Nessuna nostalgia si insinua in questa fossilizzazione del quotidiano: vi si afferma la capacità della memoria di annidarsi nelle forme minime, in un processo in cui ricordare coincide con un atto materiale.

Il percorso incontra poi la traccia bruciata di Francesca Cornacchini, And If I Could, No End in Sight (2025), un’opera-performance eseguita dell’artista durante l’inaugurazione della mostra: la combustione di luce e fumo si intreccia con le stratificazioni preesistenti, insinuandosi come nuova sedimentazione.

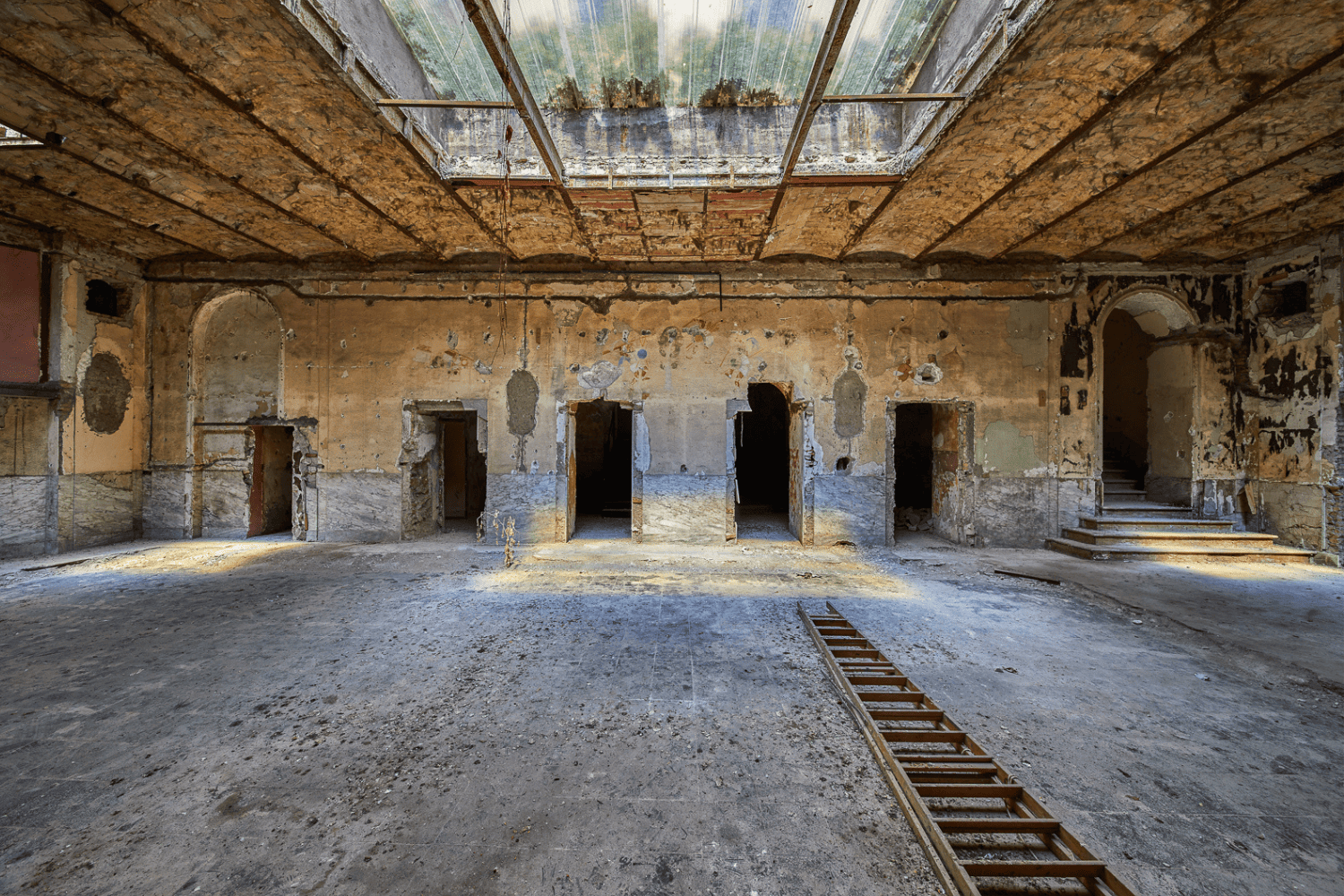

Infine, Grégory Sugnaux – artista in residenza presso la Bibliotheca Hertziana nel 2024 – presenta Post Scriptum (2024), un video girato quando l’edificio versava ancora in uno stato di rovina, prima degli interventi che ne hanno consentito l’attuale accessibilità e la trasformazione nella sede della mostra “Chi esce entra”.

Il filmato documenta un’esposizione allestita ma mai aperta al pubblico; le immagini, accompagnate da un mixtape proveniente dalla Cage aux Folles, si riverberano nel presente come una musica di spettri, convertendo l’edificio nell’eco di sé stesso e riattivando le sue stratificazioni.

Il materiale digitale raccolto cui all’inizio ho fatto cenno – quelle foto sbiadite, quei commenti lasciati online – si ricompone a questo punto nella percezione dello spazio. La Cage affiora come una forma di conoscenza necessaria ma accessoria: la verticalità della sala, le superfici specchianti, la consolle, la gabbia sospesa, le singolari pitture in stile egiziano che ancora emergono dalle pareti, tutto dialoga con le opere degli artisti contemporanei, con la stessa elasticità, la stessa disponibilità all’eccesso, la stessa porosità emotiva.

“Chi esce entra” ci consente, dunque, di pensare l’architettura come un come campo di tensioni plurali, un archivio in movimento e l’arte come una pratica di risonanza. Tutto, in questo luogo, vibra secondo una grammatica dell’impermanenza e le opere si fanno intermediarie di una memoria che non appartiene più a nessuno e che tuttavia resta. L’edificio stesso, nella sua lenta trasfigurazione, diventa un organismo che registra e cancella simultaneamente, che custodisce una traccia solo per dissolverla un istante dopo.

La mostra si comporta quindi come un dispositivo nomade, un accampamento temporaneo di opere che tuttavia ora fanno parte della storia e della memoria del luogo. «It’s a nomad nomad nomad NOMAD world», scriveva Chatwin e qui tutto sembra confermare che nulla è stabile, la mostra, l’edificio, il club, la biblioteca che verrà, ogni forma è in transito. Le opere vibrano, si rispondono, interferiscono con lo spazio in cui chi entra esce, chi esce entra, per un’ultima volta e ancora.