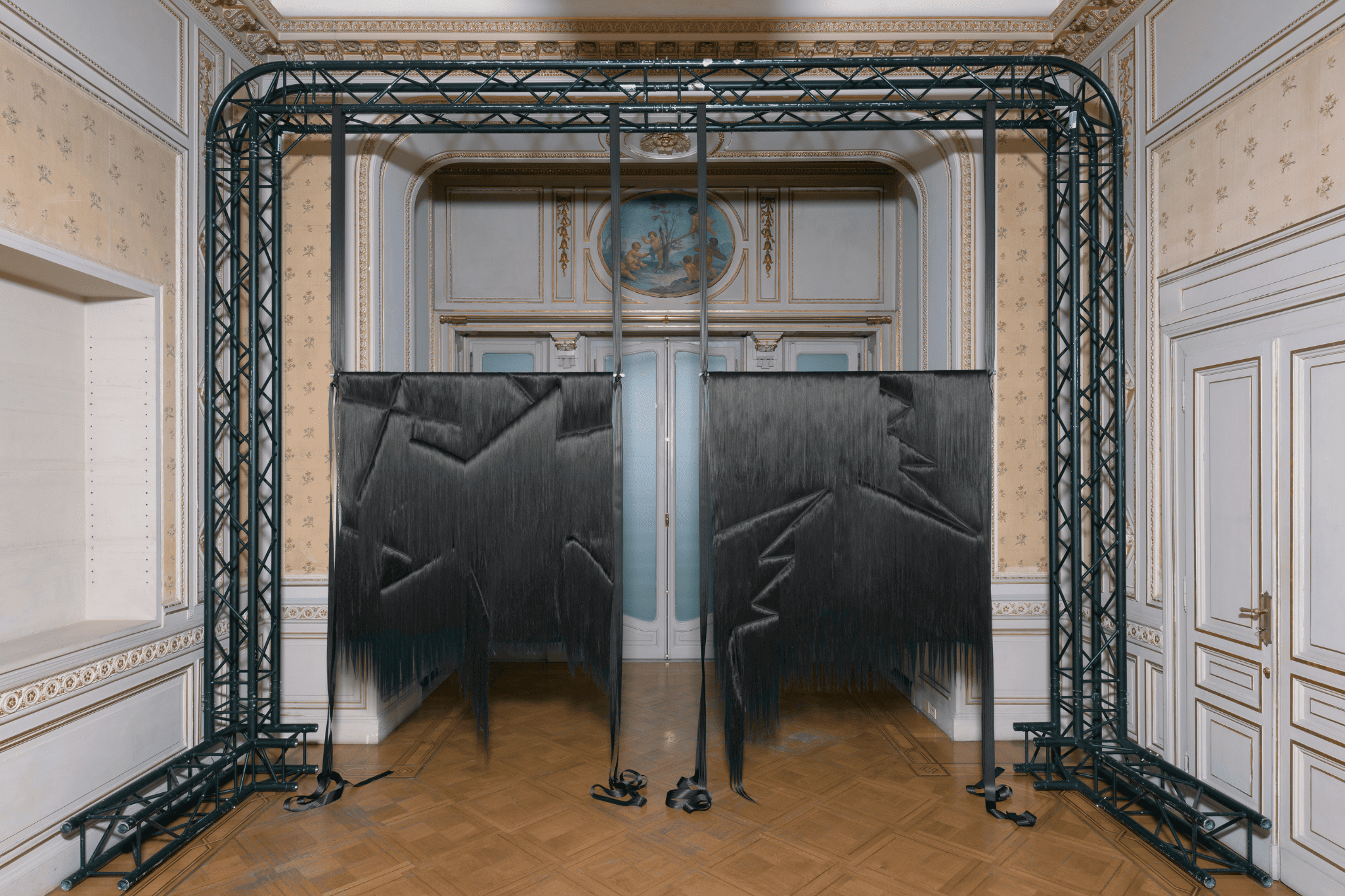

Vorrei essere come le due tele sospese nel salottino delle signore di Villa Maraini, sede romana dell’Istituto Svizzero in cui si svolge “how we always survived” – prima personale italiana di Pauline Boudry / Renate Lorenz (attive come duo dal 2007), a cura di Lucrezia Calabrò Visconti –, nascoste e annullate dalle parrucche artificiali corvine che le ricoprono (Wig Pieces, 2025). Vorrei potermi esimere dall’ascolto degli elementi principali della mostra – il suono, il ritmo, la musica – perché temo la capacità del viaggio involontario che portano con sé. Mentre scrivo, infatti, una porzione del passato continua a far capolino: un volto allo specchio, in un bagno di un locale di periferia. Saranno sicuramente passate le due di notte. Quel volto si vede stanco e segnato. Di sottofondo si sente la musica, soffocata e attutita. Di tanto in tanto si fa più distinta, nel tempo limitato dall’apertura e dalla chiusura della porta di chi entra, di chi esce, di chi, a differenza mia, si specchia ma non vede gli anni che scorrono ma solo l’attimo da afferrare.

“Il suono apre varchi nello spazio e nel tempo; viaggia senza chiedere il permesso di farlo”1. Questa frase di Iain Chambers si riferisce alla capacità del suono di varcare tutti i confini, di connettere le diversità, di ricucire il dolore, di sopravvivere. Si tratta di una trascrizione presa da un discorso pubblico, come il titolo di questa mostra, “how we always survived”, è estrapolato da una videointervista realizzata da Boudry e Lorenz all’attivista Chelsea Manning, esposta su un monitor appoggiato su una struttura che evoca un bancone di un bar sul quale sono riprodotte, in trompe-l’oeil, porzioni di altri banconi selezionati tra quelli di Roma, fra cui il noto Fanfulla. All’interno del giardino d’inverno della Villa Maraini che ospita dal 1948 l’Istituto Svizzero, caratterizzata da un tipico eclettismo di inizio Novecento, Manning, in poco più di due minuti, ci trascina verso l’oscurità della sua esperienza di prigionia dove la musica è stata sua unica e reale ancora di salvezza. Di fronte al bancone una lettera dattiloscritta, stampata su un foglio A4 e firmata dalle artiste si rivolge a noi, visitatrici di un’esperienza espositiva che trascende sia l’estetica che l’etica, inglobandole in un sapiente uso dello spazio di cui si nega e allo stesso tempo se ne accentua la specificità. Le artiste scrivono: “Vorremmo invitarvi a seguirci in un percorso, camminando lentamente da un’installazione all’altra, attraverso le stanze splendide, ma anche infestate, della villa”.

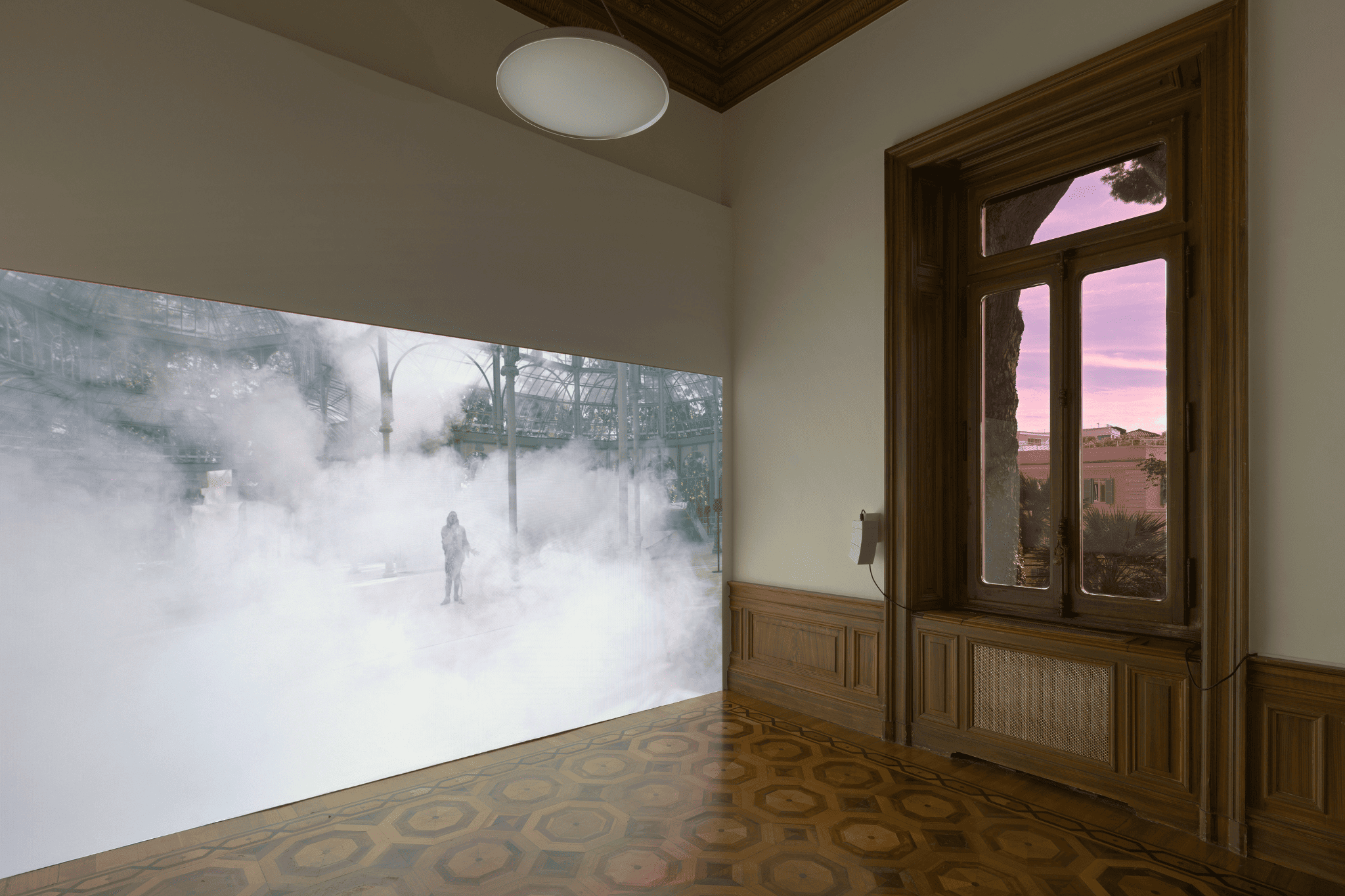

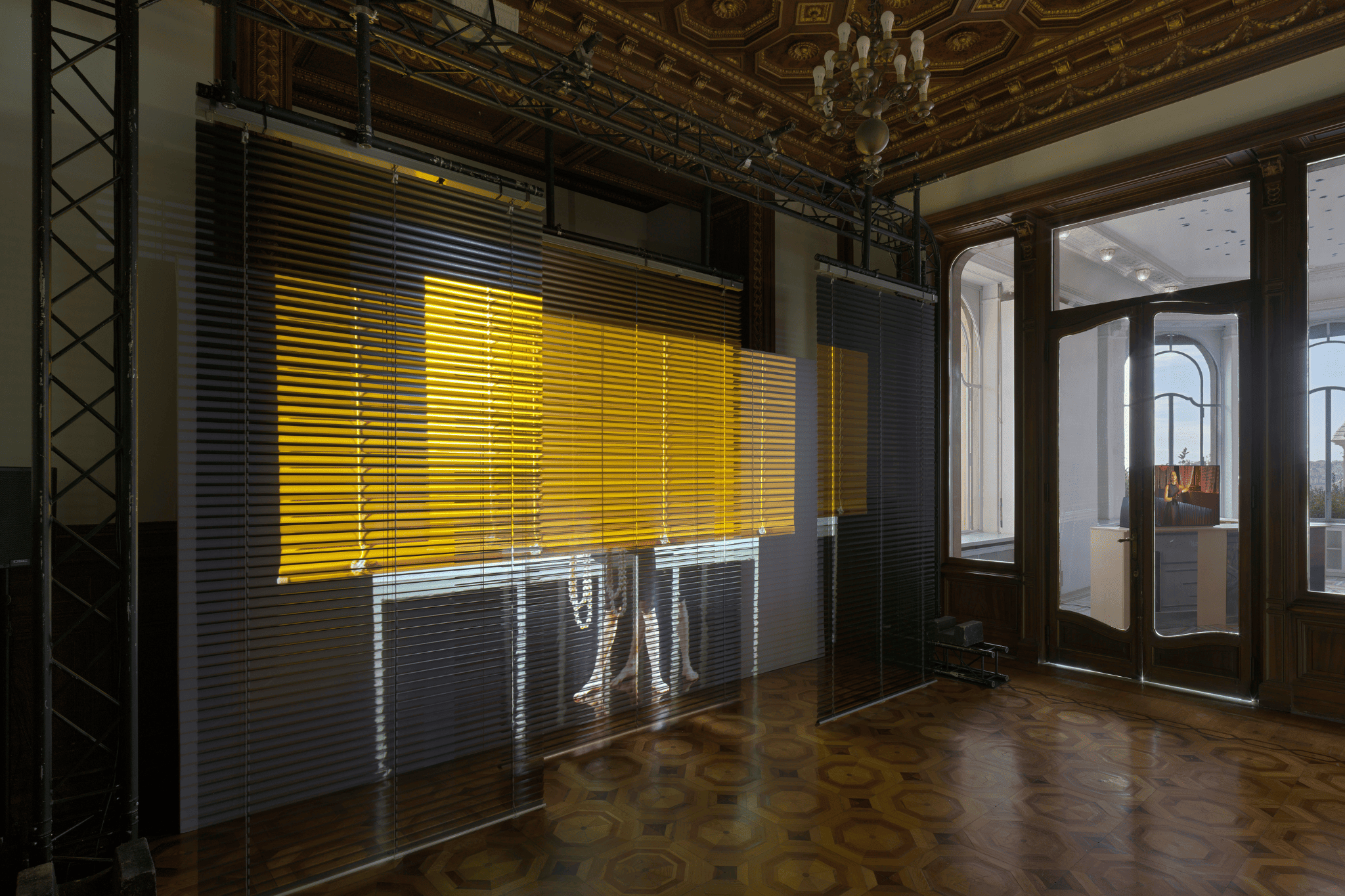

La mostra ha inizio con una sorta di chiusura. La grande sala d’entrata è infatti attraversata da un muro provvisorio dove sono allestiti tre Dancefloor Pieces (2025) che sono anche tre ritratti di alcune delle protagoniste dei video esposti: Dancefloor Piece (Portrait of Werner Hirsch); Dancefloor Piece (Portrait of Jules Cunningham); Dancefloor Piece (Portrait of Daniella Gallegos). Una sorta di cortocircuito tra verticale (parete) e orizzontale (porzioni di pavimenti/palchi), tra l’inizio e la fine del percorso espositivo. Un percorso che le artiste hanno studiato attentamente temporizzando le videoinstallazioni collocate in tre sale, dando la possibilità di una visione completa di ogni singolo lavoro. Dopo (No) Time (2020), in cui elementi scenici e sonori dentro e fuori dal video dialogano con coreografie ritmiche diverse e in cui corpi, adornati da elementi tipici utilizzati dalle artiste (come parrucche e catene), rispondono l’un l’altro in un continuo dialogo fatto di dissonanze e rispondenze, si passa a El Cristal Es Mi Piel (Glass Is My Skin, 2025). Qui la performer venezuelana Aérea Negrot canta all’interno del Palazzo di Cristallo di Madrid (costruito nel 1887 per l’Esposizione Generale delle Filippine), fornendo voce a un corpo fantasmagorico di vetro che si riempie progressivamente di fumo, con elementi specchianti che rinviano alla storia coloniale spagnola come, in mostra, alla stessa Villa Maraini e alle sue finestre, da cui si vede il giardino che la circonda.

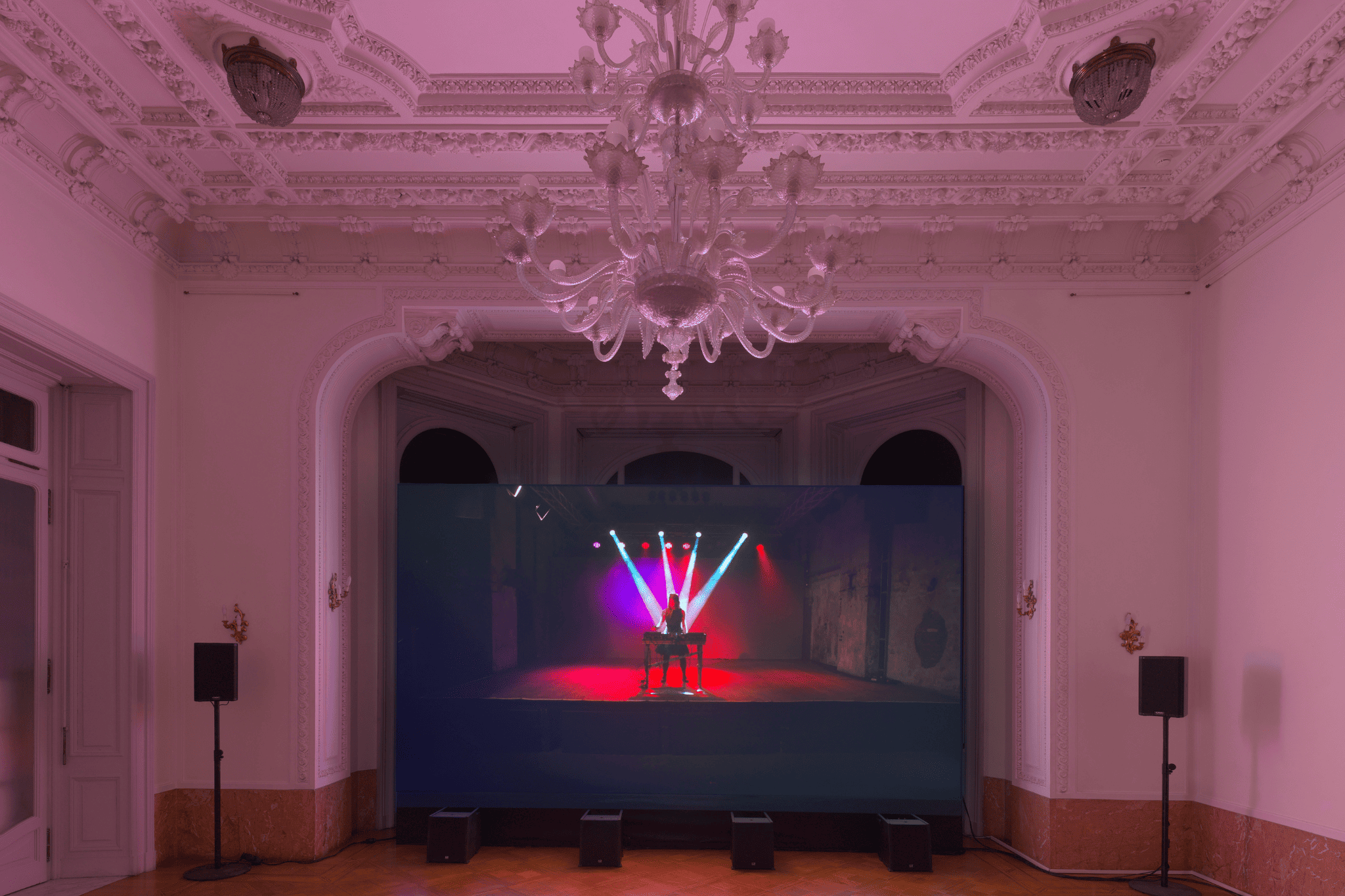

Le tracce dei movimenti di Daniella Gallegos aka Aérea Negrot, ascoltata in “Il vetro è la mia pelle”, come di due delle performer del video (No) Time divengono di colpo visibili su quelle porzioni scure di pavimento dei tre Dancefloor Pieces d’entrata. Di fronte a questa acquisita consapevolezza, il nostro corpo sospende il passo mentre accelera il battito in prossimità dei tre microfoni aggettanti dalla parete sinistra della grande sala d’entrata che compongono il lavoro Microphone Piece (unconscious rehearsal) del 2023, subito prima di entrare nell’ex sala da ballo della villa dove è esposto All The Things She Said in cui la protagonista è, ancora, Chelsea Manning. “Tutte le cose che ha detto” ce le ripassiamo nella nostra testa: quelle che ha denunciato, quelle che ha sopportato negli anni di prigionia, quelle che sovrappongono le sue vicende personali a quelle politiche. Manning, sul palco del club queer e trans più antico della Germania, lo Schwuz, è ripresa durante un DJ set di fronte al locale vuoto. Guardiamo il suo corpo muoversi al ritmo delle musiche che sta selezionando e che, registrate da più microfoni, sono restituite in ambiente con diverse tonalità, a volte molto offuscate e lontane, come quando, in un club, cambiamo posizione nello spazio o ci allontaniamo dalla fonte sonora principale. Il cambio tonale mi strappa con forza dal presente, riportandomi ancora una volta a quei pochi minuti in quel bagno di anni fa, desiderosa di nascondere le tracce che la vita lasciava sul mio volto mentre ne percorrevo il palcoscenico.