Sam Durant: Mi parleresti del progetto che hai presentato in occasione dell’ultima Biennale di Venezia?

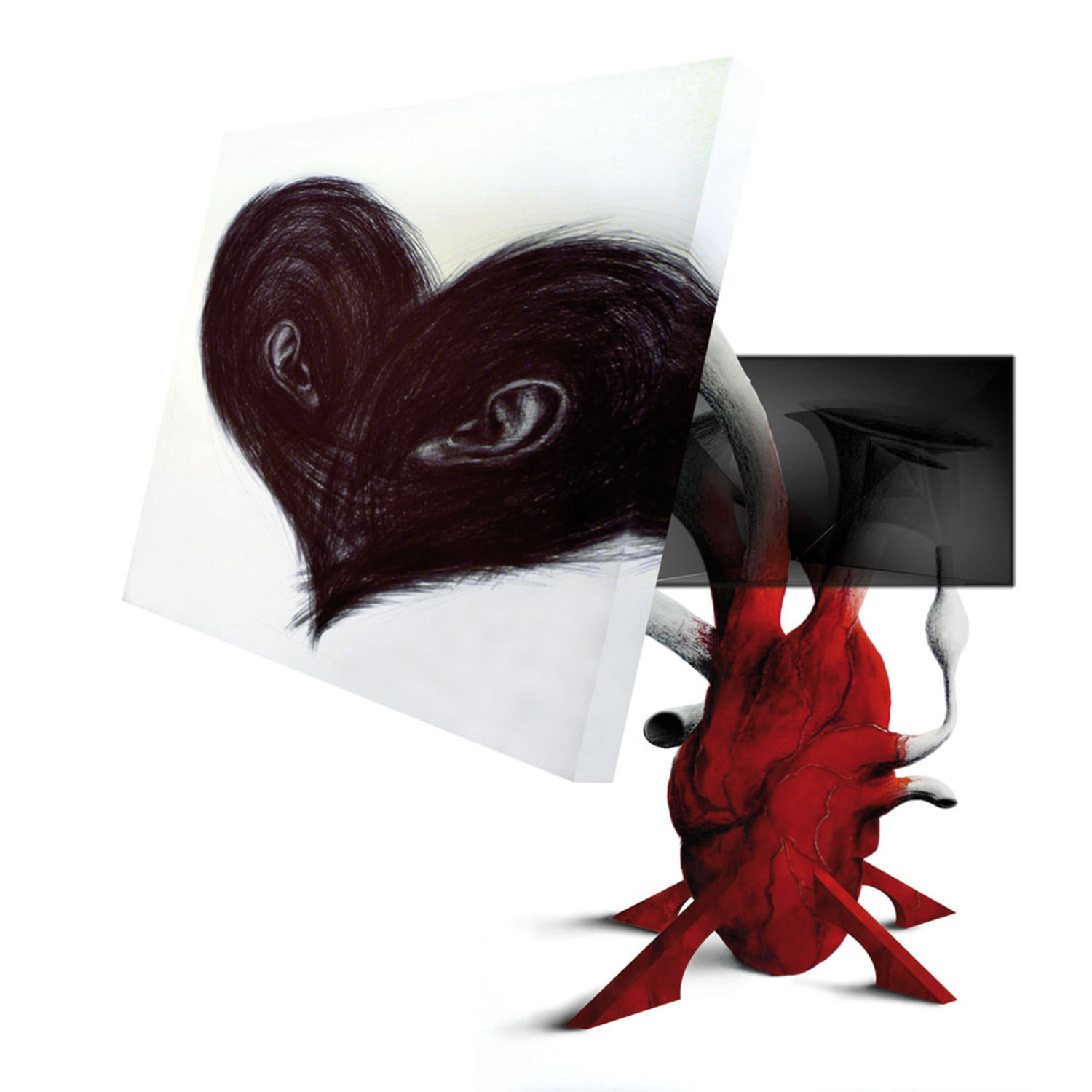

Hans Haacke: Per la 53ma Biennale di Venezia ho preparato un piccolo lavoro in collaborazione con un artista israeliano (Larry Abramson) e uno palestinese (Sliman Mansour). Faceva parte della mostra intitolata “The Fear Society – Pabellón de la Urgencia” presso l’Arsenale Novissimo, uno degli eventi collaterali della Biennale. Il testo che ho scritto per l’occasione è parte integrante del lavoro e accompagna — in lingua inglese, italiana, araba ed ebraica — la fotografia di un bambino di tre anni che guarda dritto nell’obiettivo. Indossa una T-shirt con la scritta “Paradise”. Lungo il bordo inferiore della foto, compare la frase “Cisgiordania, 1994 – 27° anno di occupazione”. Credo che valga la pena citare il testo nella sua interezza:

Cisgiordania, 1994 – 27° anno di occupazione

Due anni fa, alcuni artisti israeliani e palestinesi hanno organizzato insieme “Desert Generation”, una mostra che si proponeva l’obiettivo di perorare la causa della cessazione immediata dell’occupazione della Cisgiordania, che durava ormai da quarant’anni, e il raggiungimento di una pace che rendesse giustizia a entrambe le parti. La mostra, durata sei giorni, si è inaugurata presso la Jerusalem Artists’ House il 5 giugno 2007. Due settimane dopo è stata nuovamente allestita presso la Kibbutz Art Gallery di Tel Aviv e, in seguito, è stata portata ad Amsterdam e a Manchester. “Desert Generation” comprendeva centinaia di immagini inviate via e-mail da artisti provenienti da Israele, Palestina e da tutto il mondo, in risposta a un’e-mail a catena. Le immagini, stampate su fogli A4, sono state poi appese alle pareti della galleria, senza nessun editing o alcuna modifica. La mostra era poi accompagnata da una introduzione:

“Le immagini qui presenti sono l’espressione di una generazione di artisti israeliani e palestinesi destinati a buttar via gli anni migliori della loro vita nel deserto dell’occupazione. La libertà è qualcosa di inalienabile, e fintanto che i palestinesi ne sono privati, neppure gli israeliani potranno essere liberi. “Desert Generation” è un’iniziativa di artisti che non appartengono ad alcun movimento politico. Sono stati impegnati per decenni in attività che hanno coinvolto unitamente israeliani e palestinesi contro l’occupazione: Larry Abramson, David Tartakover, Sliman Mansour e David Reeb.”

Anch’io sono stato invitato a partecipare a “Desert Generation” e, come mio contributo, ho inviato una foto che avevo fatto nel 1994 a Deheisheh (un campo profughi palestinese vicino a Betlemme) a un bambino di tre anni. Larry Abramson, uno degli organizzatori della mostra, mi aveva invitato quell’anno a tenere una lezione per i laureandi della Bezalel Academy of Arts and Design a Gerusalemme. Sapevo che Larry aveva partecipato ad alcune mostre ed era ancora in contatto con alcuni artisti palestinesi. Su mia richiesta, in quell’occasione mi presentò Sliman Mansour, che insieme a lui, tredici anni più tardi, sarà uno dei co-organizzatori palestinesi di “Desert Generation”. Mansour e due suoi amici mi portarono a fare un giro della Cisgiordania. Il campo profughi di Deheisheh fu uno dei luoghi che visitammo quindici anni fa, durante il 27° anno dell’occupazione israeliana. L’occupazione è ora nel suo 43° anno.

SD: Il lavoro realizzato per “The Fear Society” offre un’alternativa alla società impaurita, alla “paura dell’altro.” Hai focalizzato l’attenzione sugli sforzi di cooperazione tra palestinesi e israeliani davanti ai quarantatré anni di occupazione e di violenza. Il conflitto ha generato finora delle reazioni che si ritrovano nella Biennale di Venezia del 2009, con la proposta irrealizzata di Emily Jacir (nonostante il Leone d’Oro per il suo lavoro nell’edizione del 2007) di aggiungere le traduzioni in arabo delle fermate del vaporetto lungo i canali. Credo che questa non sia la prima volta che la visibilità dei palestinesi a Venezia viene oscurata, mentre Israele continua a beneficiare del suo padiglione in una posizione privilegiata all’interno dei Giardini. Cosa ne pensi dell’appello di artisti e intellettuali palestinesi per un boicottaggio culturale e accademico di Israele?

HH: Credo che un simile boicottaggio sia controproduttivo. Una chiara opposizione alla politica del governo israeliano esiste, di fatto, all’interno dello stato di Israele, come dimostra l’esempio della campagna condotta da Larry Abramson e da altri artisti e intellettuali israeliani per la fine dell’occupazione della Cisgiordania. Ma nonostante comprenda i motivi che portano i palestinesi a invocare un boicottaggio, credo che questo non aiuterebbe la loro causa, perché porterebbe all’isolamento dei loro simpatizzanti all’interno di Israele. Infatti, il boicotaggio non è osservato da diversi palestinesi associati con il mondo dell’arte. Molti hanno partecipato alla mostra “Desert Generation” a Gerusalemme. E poche settimane fa, un progetto congiunto di Galit Eilat, fondatore e direttore dell’Israeli Center for Digital Art a Holon, e Reem Fadda, storico dell’arte con base a Ramallah e co-curatore di una mostra palestinese all’ultima Biennale di Venezia, è stato presentato presso il Vera List Center for Art and Politics della New School e ad Art in General a New York. Certamente, questo tipo di collaborazione e di rifiuto delle attuali politiche di Israele nei confronti dei palestinesi non è circoscritto al mondo dell’arte. Sarebbe strategicamente e moralmente sbagliato interrompere gli scambi con questi critici.

Tra l’altro, il progetto di Emily Jacir non è stato l’unico a rimanere irrealizzato nell’ultima edizione della Biennale di Venezia. Anche a Jacques Charlier è stato impedito di affiggere per le calli di Venezia i suoi esilaranti 100 sexes d’artistes come contributo uffi ciale della Vallonia (la parte francofona del Belgio). Sono stati quindi “esposti” su un vaporetto privato, ormeggiato vicino all’entrata dei Giardini, in mezzo a yacht di lusso immatricolati alle Isole Cayman.

SD: Anche se non l’ho mai affrontato direttamente nei miei lavori, il tema della politica israeliana mi interessa molto, specialmente dopo aver visitato la Cisgiordania e averne conosciuto gli effetti in prima persona. La tua visita in quei territori ha influenzato in qualche modo la tua opinione sull’occupazione israeliana?

HH: Certo. Ma sotto molti aspetti le condizioni di allora erano diverse da quelle odierne. Sono stato in Israele e in Cisgiordania un anno dopo gli Accordi di Oslo — il primo incontro faccia a faccia tra un primo ministro israeliano (Yitzhak Rabin) e un leader palestinese (Yasser Arafat). Vidi gli insediamenti israeliani in costruzione e visitai un campo di rifugiati palestinesi nella periferia di Betlemme. Un bel contrasto! Oltrepassai diversi blocchi stradali e incrociai i carri armati israeliani sulla strada per Gerico. Nel 1994 la situazione sembrava appianarsi, ma un anno dopo Rabin fu assassinato da un giovane colono e le elezioni seguenti furono vinte da Netanyahu.

SD: Oggi molti considerano l’occupazione israeliana come una delle questioni mondiali più importanti da risolvere. Quantomeno si tratta del maggiore ostacolo alla stabilità nella regione, con ramificazioni in giro per il mondo, per non parlare del reclutamento di gruppi terroristici di vario genere. Negli Stati Uniti la conoscenza della situazione sembra essere inversamente proporzionale all’importanza del problema. Affronterai ancora questo tema in futuro? Penso ai tuoi lavori precedenti, che hanno messo in luce le connessioni tra il Sud Africa dell’apartheid, gli enti che sponsorizzano attività culturali e le figure e istituzioni del mondo dell’arte, come Les must de Rembrandt (1986), One day the lions of dulcie September will spout water in jubilation (1988-1989), o The Saatchi Collection (Simulations) (1987).

HH: Non posso dire se a questo piccolo lavoro ne seguiranno degli altri. In confronto ai progetti sulla collaborazione tra le maggiori banche europee e statunitensi con il regime razzista dell’apartheid in Sud Africa, è molto più difficile portare avanti dei progetti che abbiano a che fare con questa regione, dove ognuno sembra aver firmato un patto di suicidio a lungo termine con gli altri. Inoltre, il fatto che io sia nato in Germania non facilita le cose.

SD: Vorrei chiederti qualcosa a proposito di un testo di Leo Steinberg presente nel catalogo della tua retrospettiva “Unfinished Business” al New Museum (1986). Steinberg assume un punto di vista molto critico nei confronti di alcuni tuoi lavori, specialmente Shapolsky et al. È piuttosto raro leggere una monografia su un artista con saggi dai toni negativi. Come mai l’hai inserito?

HH: Credo sia stato Brian Wallis, il curatore della mostra, a chiedere a Leo Steinberg di scrivere un contributo per il catalogo. Presi come un complimento il fatto che Leo avesse accettato l’invito. Sebbene non fossi d’accordo con alcune delle affermazioni da lui formulate, non interpretai il suo testo come negativo. Mi ricordo che Marcia Tucker osservò: “Oh, questo è tipico di Leo”. Censurare i giudizi critici sul mio lavoro non è nel mio stile. Leo e io ci siamo incontrati diverse volte da allora e abbiamo sempre avuto rapporti amichevoli.

SD: Steinberg ti accusa di antisemitismo per aver usato il gruppo Shapolsky come fulcro del lavoro sugli interessi dei beni immobiliari a Manhattan. L’accusa è chiaramente senza fondamento. Rosalyn Deutsche chiarisce nel suo testo che essi erano semplicemente i più grandi proprietari di topaie a Manhattan. Mi chiedo se e in che modo queste accuse abbiano influenzato le tue decisioni in merito alle tematiche e alle questioni affrontate nei successivi lavori.

HH: Non è raro essere accusati di antisemitismo — o ricevere l’etichetta di “ebreo che disprezza le sue origini” — se si esprimono commenti critici su individui di religione ebraica o su politiche associate al governo israeliano. Da una prospettiva storica posso capirlo. Tuttavia penso che sia una reazione pericolosa. Infatti, potrebbe minare la lotta contro l’antisemitismo e mettere a repentaglio il futuro di Israele — un Israele fi nalmente rappacifi cato con se stesso e i suoi vicini. Come sai, ho realizzato diversi lavori inequivocabilmente critici nei confronti della storia raccapricciante del razzismo in Germania: a Colonia, nel Padiglione tedesco della Biennale di Venezia del 1993 e poi nelle “arene” pubbliche di Berlino, Monaco e Graz. Eppure, per via di un’installazione alla Whitney Biennial del 2000, fui accusato di “sminuire l’olocausto” quando riconobbi dei parallelismi tra le pressioni di Rudolph Giuliani al Brooklyn Museum per censurare un lavoro (una Madonna) di Chris Ofi li e la rimozione dell’arte “degenerata” dai musei tedeschi a opera dei nazisti. Giuliani cercava di corteggiare gli elettori cattolici in vista di uno scontro elettorale con Hillary Clinton per il governo dello Stato di New York. Un giudice federale dichiarò che l’ex sindaco di New York aveva violato la costituzione.

SD: In Free Exchange, la tua conversazione con il sociologo Pierre Bourdieu, lui formula una tesi avvincente sul fatto che gli artisti (al contrario dei giornalisti) abbiano il potere di interrompere lo status quo e di rendere visibile ciò che normalmente è nascosto. Si riferisce in particolare alla tua abilità di indurre i media a diffondere e comunicare il messaggio della tua ricerca a un pubblico più vasto possibile. Sono particolarmente colpito dal fatto che entrambi, nei primi anni Novanta, sembriate predire le strategie che il gruppo Yes Men ha attuato in modo rimarchevole. So che hanno ricevuto un premio da Creative Time. È gratificante vedere una tale accoglienza di pubblico nei confronti della loro pratica sovversiva, che agisce dall’interno del sistema dell’arte contemporanea. Spero di non metterti in imbarazzo, ma ti confesso che dubito ci sarebbe stata una simile situazione se non fosse stato per il tuo lavoro. Come consideri gli Yes Men e altre pratiche di “attivisti” come il Critical Art Ensemble?

HH: Gli Yes Men sono molto astuti e pieni di risorse, hanno un grande senso dell’umorismo. “We’re screwed” (“Siamo fottuti”, ndr), il titolo a tutta pagina della loro falsa edizione del New York Post del 21 settembre 2009, e il titolo del loro fi lm, Yes Men Fix the World, ne sono un esempio. Il premio di Creative Time è assolutamente meritato! E conosci già le mie simpatie per il Critical Art Ensemble.