La prima scena de Il marinaio — una pièce scritta da Pessoa in poche ore del 1913 — si apre su una stanza circolare, buia per la notte, in cui tre figure femminili si tengono immobili a osservare un lutto. Da una finestra di quella che pare una torre si coglie nella distanza un paesaggio marino. I tre personaggi passeranno la notte a parlare. “Di cosa?”, si chiedono in apertura. “Parliamo del passato”, dice una di loro. “È bello, ed è sempre falso.” Le opere di Alek O. si rivolgono in modo simile al passato; e in modo simile cercano di rendergli omaggio, nella consapevolezza che la procedura di questo omaggio somiglia a un tradimento o a un sacrificio rituale.

La parte più emblematica di questa ricerca consiste in una serie di sculture geometriche di legno, vetro e metallo. Si presentano come blocchi e rettangoli, singoli o in gruppo, di dimensioni variabili. Hanno forme in apparenza molto precise, ma a un’osservazione attenta si rivelano via via più disorganici, imperfetti. I bordi delle piastre di metallo sono frastagliati, e la superficie spazzolata del ferro o dell’ottone mostra chiazze e screziature; il legno è un truciolato friabile e impuro, scheggiato sugli angoli e punteggiato di ciocchi. Quelle che da lontano possono parere forme minimaliste si mostrano nei fatti tutto fuorché astrazioni.

Queste opere nascono, in realtà, dal seme estremamente concreto degli oggetti della memoria. Ognuna di esse è la transustanziazione di un oggetto appartenuto, per anni o per generazioni, all’artista, e infine sacrificato e trasformato in scultura. Keys (2010) è una piastra metallica ottenuta fondendo tutte le chiavi di un appartamento prima di lasciarlo; Corkscrew (2010) è la fusione di un cavatappi di ottone arrivato in Argentina dall’Italia col bisnonno di Alek O., e da lei riportato in Europa mezzo secolo dopo. Nel caso di oggetti complessi — un tavolo, una credenza — i materiali sono separati e ridotti ognuno a una forma geometrica: lastre di ferro, blocchi di truciolato, pannelli di vetro o di polvere di marmo. Le impurità e i difetti che parevano un tradimento del Minimalismo si rivelano come qualcosa di inevitabile, dettato dalla natura del materiale di partenza e dall’imprevedibilità del processo: l’unica traccia che resta di ciò che quella sostanza aveva composto in precedenza.

Da questo punto di vista, opere del genere mostrano una forte analogia con un’altra serie di lavori a parete realizzata in precedenza da Alek O. In Montevideo (2009) e Brigitte Bardot (2008), dei maglioni che l’artista aveva usato per anni, a volte sin dall’adolescenza, erano stati disfatti separando la lana per colore, per poi ricomporla secondo motivi geometrici con un ricamo su tela. Nulla del capo di abbigliamento originario sopravvive nel quadro, se non la quantità relativa di ogni colore, che detta a propria volta la composizione cromatica spesso determinando anche alcune irregolarità: il bianco si esaurisce prima del termine di una fascia orizzontale, il giallo deborda oltre il riquadro che gli è stato concesso tracimando nell’azzurro tutto intorno…

Anche in questo caso, la creazione di queste opere passa dalla distruzione di qualcosa di caro; anche in questo caso, l’artefatto che ne risulta rispetta dei canoni formali (la geometria, il motivo regolare) che tradiscono completamente la natura dell’oggetto di origine, che traspare solo in negativo, nelle imperfezioni e nelle impurità, attraverso la resistenza che oppone all’irreggimentazione. Anche in questo caso, infine, ne risulta la diseguaglianza paradossale per cui due oggetti sono la stessa cosa — sono composti, letteralmente, della medesima materia — e non lo sono. La trasformazione che è stata operata perpetua e tradisce il proprio punto di partenza, attraverso un lunghissimo e irreversibile lavoro di disfacimento — la fusione del metallo, la polverizzazione del legno e del marmo, la scomposizione dell’ordito di lana.

Questo lavoro è il lavoro della memoria. Anche la memoria rielabora i materiali del nostro passato; anche la memoria li leviga, li riconduce alla forma definita di un aneddoto, un’immagine, una frase; anche la memoria li tradisce, fornendo loro una definizione che nell’esperienza non avevano, e conserva una traccia della verità di un’emozione solo nelle sbavature e nelle imperfezioni di questa forma. Si tratta di un sacrificio.

Nel 2010 Flash Art mi ha commissionato un lungo articolo sull’opera di Alek O., artista italo-argentina con cui avevo spesso collaborato. In quel testo, intitolato “Questo ricordo di te”, ho tracciato un’analisi delle due principali serie di lavori che aveva realizzato sino ad allora, riconducendole, piuttosto schematicamente, al processo di selezione e semplificazione che opera la nostra memoria. Ricordare significa sfrondare, ridurre all’essenza qualcosa che ci è capitato, e questo processo — doloroso e indispensabile — mi pareva simile a ciò che Alek O. faceva con certi oggetti.

Sono passati tre anni. Mi è stato commissionato un nuovo testo. Alek ha chiesto, invece, che io riscrivessi quello precedente, senza rileggerlo, andando a memoria.

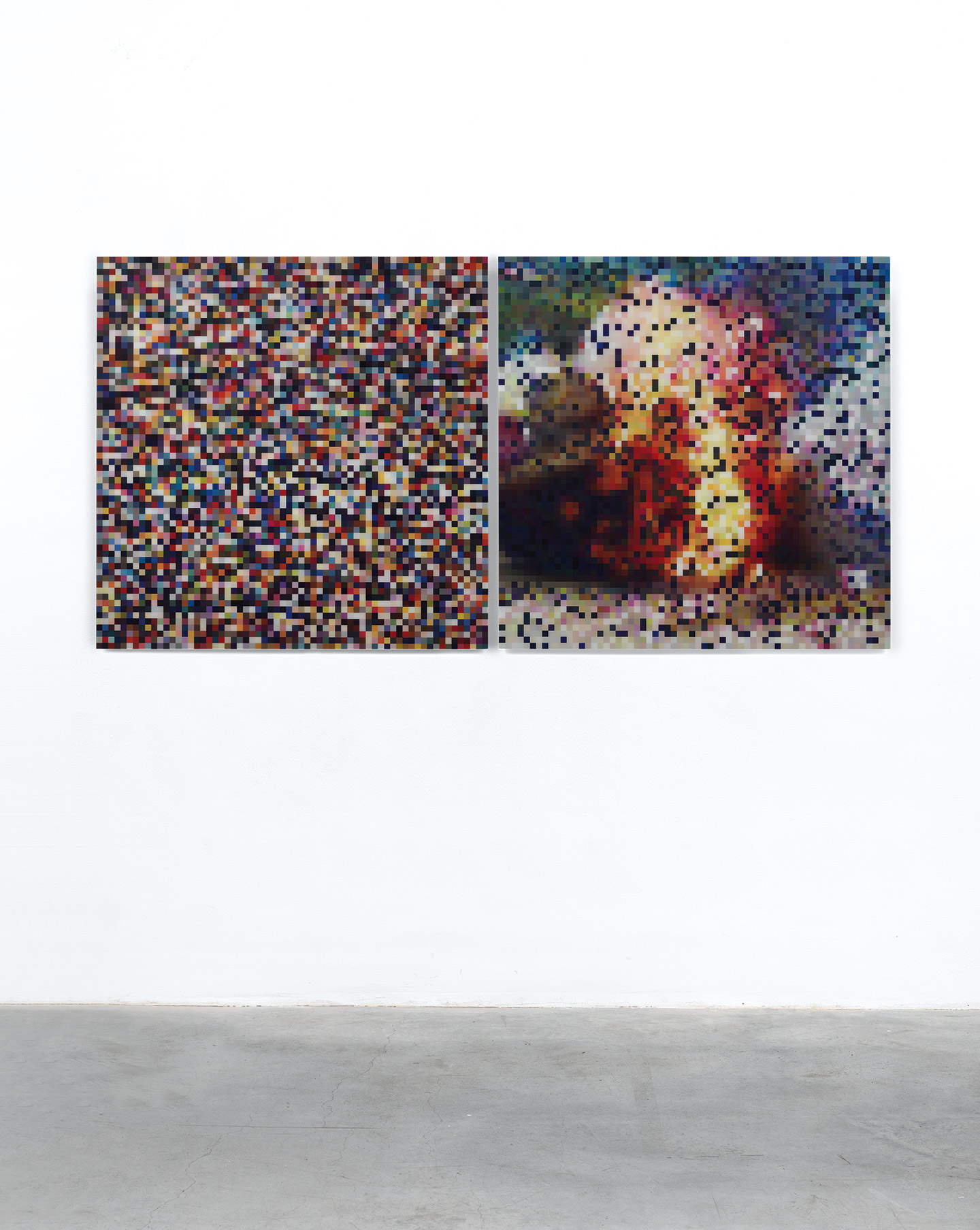

Quello appena esposto era il nucleo dell’argomentazione che portavo avanti nell’articolo del 2010. Ho cercato di ricreare l’enfasi linguistica che ai tempi inseguivo più di ora. Ho citato libri, titoli e date a memoria; potrebbero essere sbagliati. Le opere di cui parlavo sono opere di qualche anno fa. Alcune più recenti — come la serie di Tangram (2011-2013), ombrelloni ridotti a elementi triangolari, apparentemente geometrici e tersi ma lisi e scoloriti nel tessuto, sembrano avvicinarsi alla lettura che offrivo, per quanto la possibilità di ricombinare i triangoli, alterandone a posteriori la forma, suggerisce un’apertura diversa, e un diverso rapporto con questo passato. Ma nel 2010, per non incorrere in un anacronismo che a lungo andare sarebbe stato notato, non le citavo.

Non mi viene facile ricostruire i passaggi mentali che al tempo vedevo così chiaramente dietro queste opere. L’argomento, se dovessi rielaborarlo ora, procedeva così: il lavoro di Alek O. prende oggetti a lei cari e funzionali e li sacrifica, rinunciando alla loro funzione (stappare, scaldare) per ridurli a una forma geometrica, astratta. La scelta di questa forma, ai miei occhi, aveva a che fare con un processo di astrazione (dal cavatappi al quadrato) e di “artisticizzazione”: pezzi della vita dell’artista venivano sottomessi all’’estetica del Minimalismo, a costo di renderli irriconoscibili o inutili. Questo era analogo a un processo di purificazione. Ma la purificazione non funzionava del tutto (la purificazione non funziona mai del tutto): c’erano asperità che non riusciva a eliminare.

Da un punto di vista formale, giudicando quegli oggetti in quanto sculture minimaliste, queste asperità erano imperfezioni, problemi; ma da un’altra prospettiva erano tutto ciò che sopravviveva della natura originaria dell’oggetto, ciò che distingueva, ad esempio, il maglione alla base di Brigitte Bardot da un qualunque gomitolo di lana che avrebbe permesso un motivo più regolare. Nel metodo di lavoro di Alek O. vedevo qualcosa di simile all’elaborazione di un lutto: una storia che ti ri-racconti limandola, semplificandola per disinnescare ciò che di essa ti ha fatto soffrire, sino a renderla più simile a una figura canonica della memoria (un abbandono, un decesso) che sia pertanto più maneggevole e meno dolorosa. Neanche questo processo funziona mai del tutto: e rimangono anche a distanza di anni alcuni dettagli — un’espressione, una frase, un paesaggio — che stonano. Sono dettagli, questi, la cui intensità nel ricordo ci rammenta quanto è stato faticoso lasciarci tutto questo alle spalle, e quanto sia illusoria l’idea di poterlo fare del tutto (di ottenere dalle chiavi un quadrato perfetto).

In una poesia che nel 2010 non conoscevo, Dylan Thomas scrive che la memoria è “operata da specchi”.

È vero: il ricordo che ho dell’articolo che sto riscrivendo, e quindi dell’opera di Alek O., mi appare a posteriori curiosamente ribaltato. Quella appena esposta è l’idea del ricordo che ha un ragazzino, per cui il passato è tutto sommato un trovarobato a cui attingere in previsione di un viaggio nel futuro che immaginiamo inesauribile, e da affrontare con bagaglio leggero. L’essenziale del passato, da questa prospettiva, è che sia privo d’ingombro: i ricordi possono e devono tradire la propria sostanza (ad esempio, disinnescandone la portata emotiva) purché questo renda più rapido il passo, libero da rimorsi o ripensamenti. A pensarci ora, credo che la metafora del bagaglio abbia influito non poco su questa mia lettura: le forme regolari delle sculture di Alek O., oltre ad approssimare il minimalismo, sarebbero comodissime da mettere in valigia.

In questa lettura, la memoria appariva innanzitutto come un sacrificio utile. Ti lasci qualcosa alle spalle, è un peccato, ma in fondo è meglio così: ne ricavi un’opera, prosegui verso cose più interessanti.

L’idea implicita, credo, era che questo sacrificio fosse evitabile, e quindi volontario: un prezzo da pagare per andare avanti, una prova di determinazione, della propria aspirazione ascendente. Ma le cose non vengono lasciate alle spalle: vi restano, che noi lo vogliamo o no. In questa luce, la decisione di mettere in scena tale sacrificio ritualizzandolo in un processo lento, in un’opera d’arte, ribalta il proprio valore: diventa al contrario un modo per far durare l’oggetto su cui si concentra (il maglione, il cavatappi), garantendogli una vita forse più contenuta rispetto a quella originaria (ma non gli sarebbe toccato comunque?) però più durevole e certa. Cristallizzare questi ricordi, seppure al prezzo di tradirli, non è un modo di sbarazzarsene ma un modo di salvarli dall’abbandono. Quello che nel 2010 non vedevo è che questo sacrificio nasconde in realtà un gesto di compassione.

Ripensando oggi a quell’articolo, non riesco a non chiedermi come mai, allora, non vedessi questo aspetto nel lavoro di Alek O. (e lei lo vedeva?). Ero un giovane scrittore che parlava di una giovane artista, e in larga parte lo siamo ancora. Non è cambiato quasi niente. Abbiamo fatto trent’anni.