“So molto bene che una storia è un oggetto; un oggetto che però non occupa alcuno spazio in un magazzino, o perlomeno non quanto un dipinto o una scultura”1

La figura dello storyteller ha radici antiche quanto il genere umano. In italiano, il termine che più si avvicina alla resa etimologica inglese (o tedesca, pressoché omologa) è quello di “cantastorie”: non semplicemente un narratore, ma colui che racconta “cantando”, attraverso la voce. Un dispositivo orale, dunque, che consentiva il tramandarsi del sapere di bocca in bocca ben prima che la scrittura stravolgesse per sempre il nostro Dna culturale.2 In una fase pre-letteraria, quella di raccontare si presentava già come un’urgenza insopprimibile, l’unica modalità di trasmissione di informazioni che perlopiù prendevano la forma della favola, della leggenda, della filastrocca o ancora della canzone vera e propria. Nella cultura occidentale, il pensiero va naturalmente alla genesi dei poemi omerici – ma anche, più semplicemente, a gesti quotidiani come quello del racconto di fiabe ai bambini, della preghiera comunitaria, dei canti intonanti in gruppo durante il lavoro manuale. Il nucleo originario della narrazione, inteso appunto come forma di racconto orale che si rivolge a una comunità che ascolta, sopravvive ai colpi inferti dalla nascita della scrittura (e con essa, naturalmente, del romanzo in prosa), scorre in sordina lungo i secoli e arriva fino a oggi. Quello dello storyteller rimane un ruolo in continua trasformazione, ma in grado di mantenere inalterati i suoi tratti originari: pensiamo al folk-singer, all’attore di un certo teatro, al performer di strada. E, a volte, anche all’artista visivo – per quanto il concetto di “visivo” debba essere naturalmente problematizzato, in questo contesto (nel momento in cui si entra nella sfera della verbalità, infatti, la fruizione di un’opera non si potrà più definire ‘visiva’ in senso stretto – o, almeno, non esclusivamente. Il Postmodernismo, in generale, ha completamente messo in discussione il primato della dimensione visiva e oggettuale nell’arte contemporanea). Dopo un decennio, quello degli anni Duemila, in cui l’arte contemporanea sembra improvvisamente riscoprire la performatività orale in varie forme e declinazioni, ancora gli anni Dieci vedono un diffuso interesse da parte degli artisti verso le forme linguistiche della performance: è in questo periodo che Alex Cecchetti (Terni, 1977) realizza una serie di progetti che lo avvicinano alla perfetta incarnazione dello storyteller originario – quello che Walter Benjamin, nel suo breve saggio Il narratore (1936)3, tratteggia come una figura quasi mitologica, capace di creare uno spirito comunitario attraverso la propria voce.

Da tempo di base a Parigi, Cecchetti è un artista estremamente eclettico: la sua pratica si colloca nel punto di raccordo tra discipline differenti, che lo rendono al contempo artista, poeta, scrittore e coreografo. E sono soprattutto i suoi lavori di questi anni a mettere in gioco il parlato, la recitazione, la trasmissione orale come assi portanti di performance che molto spesso si fondono con il teatro o con il gioco. A partire da Summer is not the Prize of Winter (2012), una raccolta di poesie – sull’ambiguità dell’esistenza, sulla morte, sul tempo – confluito poi in un progetto performativo basato sulla struttura della staffetta realizzato nell’ambito del Time Based Festival di Portland, negli Stati Uniti. Cecchetti inscena una performance per ciascuno dei primi undici giorni dall’apertura della mostra: nei primi tre giorni è lui stesso ad attivare la struttura narrativa. In seguito la parola viene lasciata ad artisti e scrittori locali, che si passano il testimone mantenendo una continuità tra l’una e l’altra performance; ciascuna azione si collega a quella del giorno prima – assegnando di volta in volta agli interpreti il compito di ricordare e trasmettere quello che è stato raccolto nella precedente. Cecchetti si fa in questo modo interprete della tradizione del racconto orale nel suo senso più proprio, ovvero restituendo valore agli elementi fondativi dello storytelling: tramandare di bocca in bocca la memoria di un episodio, di una storia o di un insegnamento; la formazione di una piccola comunità di ascoltatori che a loro volta raccolgono e custodiscono la testimonianza di quanto hanno vissuto; la possibilità, per il pubblico stesso, di apprendere un insegnamento che è privo di supporto scritto.

Le stesse linee guida, e la stessa adesione ai tratti dello storytelling, emergono anche in Marie and William (2013), divenuta anch’essa una sorta di manuale d’istruzioni per restituire la storia in forma performativa. Realizzata in sedi differenti (tra queste, Rowing Projects a Londra, la Fondation d’enterprise Ricard a Parigi, e l’anno successivo la Kunsthal Aarhus in Danimarca), la performance si struttura di nuovo attorno al racconto di storie, nel suo senso più letterale. Accompagnando la narrazione con segni sul muro tracciati con succo di more, Cecchetti fa rivivere davanti al pubblico una storia d’amore grottesca – proprio come i Trovatori medievali che, in concomitanza con la nascita delle lingue romanze, cantavano l’amor cortese spostandosi nei villaggi europei. Legata a una dimensione di racconto è anche Walking Backwards (di nuovo del 2013), realizzata nel Jardin des Plantes del Museo di Storia Naturale di Parigi. In questo caso centrale è l’esperienza percettiva del singolo spettatore, che è invitato a camminare all’indietro all’interno del parco mentre una guida lo accompagna sussurrando alle orecchie la storia del luogo e varie leggende ad esso legate. In questo modo, l’azione del raccontare e dell’ascoltare diventano fondamentali per la creazione di un immaginario nella mente dello spettatore, la cui percezione esterna è alterata dall’azione straniante del camminare al contrario.

L’atto del guidare attraverso la voce è ancora più centrale in un altro lavoro, contemporaneo ai precedenti, Louvre (guided tour of the Louvre without the Louvre) in cui l’artista, rifacendosi al ruolo del poeta dell’antica Grecia, mira a restituire l’hic et nunc dell’inesistente. Sono anni questi in cui la modalità performativa legata alla visita guidata sembra suscitare un particolare interesse negli artisti. A partire dai primi anni del Ventunesimo secolo, nel quadro di una generale ondata di attenzione verso lo storytelling cui abbiamo già accennato, alcuni scelgono di utilizzare questo format inaugurato da Andrea Fraser nel 1989 con la nota performance Museum Highlights. Lo fanno ad esempio Elmgreen & Dragset nei Padiglioni del Paesi Nordici e della Danimarca alla 53a Biennale di Venezia nel 2009 (l’intero progetto si intitolava The Collectors); Dan Graham a Berlino nel 2008 (nell’ambito del programma di tre giorni Perform a Lecture!); in Italia, Patrizio di Massimo presso Villa Necchi Campiglio con Fuga dal disordine (2010).

Quasi a voler ricollegarsi in maniera ironica a questo filone, negli spazi di Gaswork a Londra, Cecchetti rievoca attraverso le parole e la danza una serie di capolavori della storia dell’arte classica esposti nel principale museo parigino, rendendoli quasi “visibili” al pubblico presente. La pratica di restituire un’opera solo verbalmente – dunque sostituendo la parola alla sua presenza fisica – è un chiaro esempio di matrice concettuale (uno fra tanti gli Statements di Lawrence Weiner): la resa orale e performativa però, avvicina l’azione al racconto favolistico, enfatizzando di nuovo l’importanza della parola parlata.

Nel 2014, questa esplorazione della dimensione dell’oralità diventa ancora più consapevole e sistematica: in quell’anno, Alex Cecchetti elabora e coordina “Voices of Urgency”, un programma di quattro giorni interamente dedicato alla poesia prodotto da FIAC e ospitato nell’Anfiteatro dell’. Ècole des Beaux-Arts a Parigi. In un luogo che rimanda strutturalmente al raccogliersi delle comunità antiche in occasione delle rappresentazioni teatrali, l’artista sembra sottolineare ancora una volta l’importanza della poesia recitata come possibile collante per una società. I poeti coinvolti sono peraltro messi a confronto con esponenti di altre discipline: matematici, antropologi, filosofi, sociologi sono invitati a confrontarsi con il pubblico attraverso la recitazione poetica.

Un progetto di natura simile è anche Nuovo Mondo, che Cecchetti realizza sempre nel 2014 presso il Palais de Tokyo a Parigi: anche in questo caso, sono chiamati a collaborare una serie di artisti (tra gli altri, Francesco Pedraglio, Heather Phillipson, Laure Prouvost), in una sorta di tour guidato della durata di tre giorni. Il pubblico viene accompagnato in un percorso iniziatico attraverso i luoghi interdetti e generalmente vietati ai visitatori (dagli uffici, ai sotterranei fino alle scale di sicurezza), nei quali le poesie selezionate sono manipolate e ricontestualizzate – richiamando l’idea della recitazione itinerante.

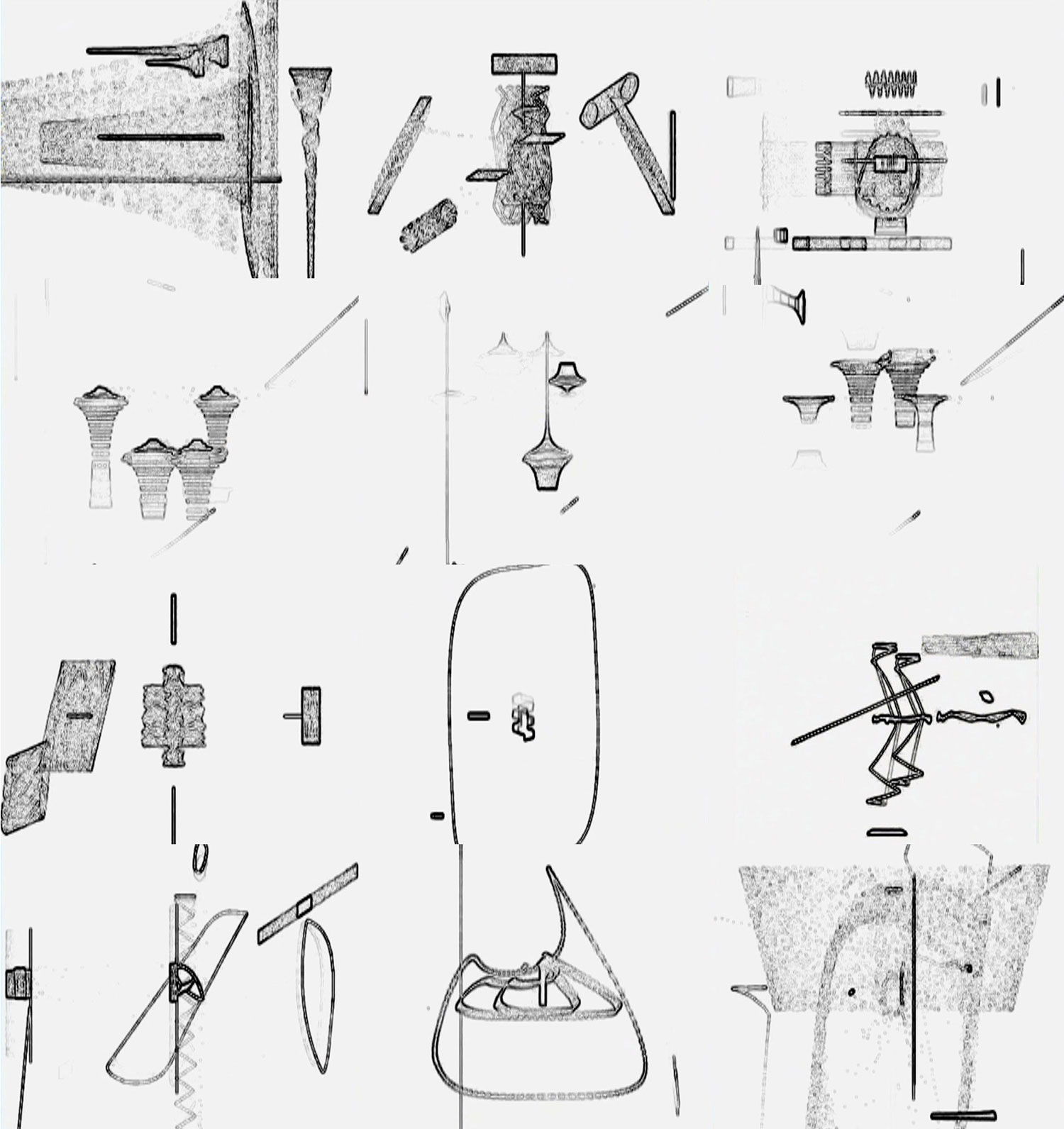

Se è vero del resto che la natura originaria della poesia è musicale (basti pensare alla lirica arcaica greca), il passaggio dall’una all’altra sembra del tutto naturale. Nel 2015, Cecchetti inaugura uno dei suoi progetti di più ampio respiro con una performance corale complessa, più vicina alla dimensione teatrale in senso stretto. Si tratta di Tamam Shud, nata come una vera e propria pièce vicina al genere della stand-up comedy interpretata dall’artista stesso. Qui la componente narrativa torna a farsi preponderante: al centro del racconto vi sono le riflessioni di un uomo dopo la propria morte avvenuta per omicidio (l’ispirazione è tratta da un reale caso di cronaca nera rimasto irrisolto – il cosiddetto caso Tamam Shud, del 1949). Lo scarto principale rispetto alle performance precedenti è il coinvolgimento in maniera consapevole della componente musicale: di nuovo in un’ottica di collaborazione interdisciplinare, Cecchetti invita alcuni cantanti e musicisti professionisti a realizzare una colonna sonora di musica classica barocca, medievale e gospel. Il progetto performativo è portato avanti da Cecchetti nell’arco dei due anni successivi, concretizzandosi in un vero e proprio romanzo d’artista. Tamam Shud, an artist novel è stato pubblicato nel 2018 da Sternebrg Press, e in esso sono confluiti i vari episodi performativi decontestualizzati e rielaborati messi in scena nei due anni precedenti – oltre a una mostra realizzata nell’autunno 2017 presso l’Ujazdowski CCA di Varsavia. Un’operazione significativa, che invita a riflettere una volta di più sul significato del passaggio da una fase pre-letteraria a una dimensione scritta. Che cosa si acquista, e che cosa si perde nel momento in cui un racconto orale si cristallizza sulla pagina stampata? È ancora possibile parlare di storytelling nel suo senso più autentico? Se si volesse seguire Walter Benjamin, nelle prime pagine de Il narratore, la risposta sarebbe decisamente negativa: secondo il filosofo tedesco, “l’arte di narrare volge al tramonto” – proprio a causa della progressiva perdita dei suoi tratti originari legati al mondo dell’oralità.

Si tratta in realtà di una questione che merita una problematizzazione più profonda. Il versante performativo della produzione di Alex Cecchetti, nella misura in cui si trova a convivere con il testo scritto, ha forse il merito di farci intravedere la complessità di queste riflessioni: nel suo caso, tuttavia, questa dicotomia viene risolta con naturalezza. I suoi testi assumono infatti la forma viva e fluida del parlato, una forma aperta a continue trasformazioni, come lo era il teatro di un tempo. Cecchetti dunque, a differenza di Walter Benjamin, non teme la morte dell’oralità.