“Can an accident bring you to the evil side?” si chiede un personaggio in When Katie Fox Met the Evil Turtle (2022), il nuovo lavoro filmografico di Beatrice Marchi. Nel film due personaggi, Katie Fox e la malefica tartaruga Ciuffa, diventano cattivi – quest’ultima in seguito a un incidente traumatico che l’ha sfigurata e l’altra per scelta. Un incontro fortuito che sfocia in una resa dei conti su chi è più “cattivo” – e qui mi viene in mente il teatro classico greco, in cui ogni personaggio incarna un’emozione, un vizio o una virtù.

Beatrice Marchi nei suoi lavori mette insieme un cast di personaggi inventati che si ripresentano sotto forma di diversi media e configurazioni a generare trame che ruotano intorno a emozioni quali vulnerabilità, senso di colpa e insoddisfazione. Un dipinto di Katie Fox mentre combatte contro la malefica Ciuffa rimanda a S. Michele e il drago di Raffaello – in cui l’arcangelo Michele sta per decapitare il drago, simbolo allegorico del peccato. Il senso di colpa e il male assomigliano alla figura cattolica del peccatore redento che conosciamo dalle narrazioni di Dante o Hitchcock. Nei lavori di Marchi, però, il senso di colpa e la cattiva condotta sono sviscerati con lo scopo di descrivere ed evocare satiricamente la complessità dei rapporti umani e delle interazioni sociali, che sempre più si svolgono e sono manipolate attraverso lo sguardo mediato dello schermo.

Muovendosi tra media quali pittura, performance, scultura, video e animazione, Marchi saccheggia la storia dell’arte proiettandola in una dimensione irriverente in mezzo a svariate caricature del sé. Prendendo spunto da momenti di vita quotidiana, i suoi personaggi clowneschi popolano scenari immaginari sullo sfondo dei dipinti en plein air del XVIII e XIX secolo combinati con immagini digitali, icone pop o tutorial di YouTube. Tutto questo non è tanto un invito ad adottare una identità rappresentativa, quanto un confronto con l’inquietudine surrealista, un archetipo esagerato che respinge o attrae il pubblico. Marchi pone lo spettatore davanti alla scelta di riconoscere o meno tratti di sé nei personaggi grotteschi che mette in scena. Il volto di Katie Fox è un’opera di cartapesta sulla falsariga delle maschere del carnevale veneziano; un’associazione all’antica commedia dell’arte, un po’ mistica e pagana, che riesce ad aggirare lo smaccato moralismo clericale e, di conseguenza, la marea del conservatorismo stigmatizzante e bigotto che tuttora pervade le norme sociali. Nella pratica di Marchi, il copione sociale viene utilizzato per sconvolgere le modalità normative e le ossessive interpretazioni letteraliste.

Il male stesso è il ceppo di un pensiero romantico, reso popolare nella repressiva epoca vittoriana. Il grottesco o il caricaturale, come le forme esasperate di rappresentazione, vennero considerate apertamente oscene o “sataniche”, e questo portava con sé un’ambivalenza nell’essere al tempo stesso ripugnanti e seducenti1. Le sardoniche drammaturgie sociali di Marchi celano questioni romantiche piuttosto consapevoli, al punto da essere usate come dispositivo per esprimere ansie ontologiche più gravi.

Perché siamo attratti da qualcosa che ci spaventa, che turba il nostro spazio confortevole di normatività? Quando ci troviamo di fronte una figura grottesca o perturbante, sentiamo di essere davanti alla finitezza del sé. La figura funge anche da parafulmine su cui proiettare ed esternalizzare i propri desideri e angosce per espellere o allontanarsi da un problema. Pensate all’utilizzo simbolista di tropi come la “femme fatale” (la donna pericolosa), accusata di minare la razionalità e la morale dell’uomo, che risale ai tempi di Eva e la mela. Mi fa pensare a Loredana, un altro dei personaggi ricorrenti di Marchi, un essere umano dalle mani mostruose e comiche da gambero che vengono messe in funzione per esprimere una certa vulnerabilità nelle situazioni sociali.

Parlando del clown, Jacques Lecoq afferma che attraverso l’errore il clown proietta il suo lato umano sul pubblico facendolo ridere. Attraverso il suo naso rosso mostra errori, fallimenti, vulnerabilità e condizioni instabili che non sono altrimenti qualificate da un linguaggio che si limita ad un applauso, a un “Sì” o un “No”. Prendendo spunto dalla funzione del naso rosso del clown, il lavoro di Marchi ruota attorno allo studio delle diverse condizioni di vulnerabilità dell’individuo in relazione a una collettività. Katie Fox si sente legittimata ad essere malvagia, un po’ come la cronologia di un social media alimentata dallo sdegno performativo. Il super-ego regola il senso di colpa, incastrandoci in un patto faustiano da cui non ci libereremo mai, un vuoto bisognoso che induce a eseguire infinite azioni pur di redimersi. Questa fatica di Sisifo si interrompe quando Fox decide di evadere dal circolo vizioso dell’approvazione mediante atti di cattiva condotta e, come una donna redenta, dopo aver affrontato il male torna a guardarsi dentro, per poi ricominciare a godersi il senso di colpa.

Il lavoro dell’artista è popolato da tanti alter-ego, come Susy Culinski, Mafalda, la già citata Loredana, che sono state protagoniste di video, dipinti e performance.

Attraverso la performance, i personaggi prendono vita in una narrazione transmediatica in cui il video interagisce con la voce della performer che racconta se stessa, usando la sua colonna sonora come base per canzoni scritte appositamente dall’artista per ogni singolo personaggio. Katie Fox per l’artista è un personaggio che non smette mai di svilupparsi dopo l’esordio come protagonista nel lavoro sonoro Never Be My Friend (2014) – una discussione tra otto ragazze adolescenti che trasformano la sezione commenti di un post di Facebook in una canzone trap. Le voci maschili adottano un falsetto per scimmiottare il battibecco delle ragazze, mentre la narrazione decostruisce la complessità delle dinamiche di gruppo adolescenziali sotto la lente dello sguardo bisognoso di attenzioni di uno schermo che si alimenta di indignazione indotta. Il pulsante “like” viene enunciato come in un coro greco, usando la modalità rappresentativa di una traccia musicale, amplificando l’assurdità di una shitstorm social e riportando l’isterica drammaturgia sociale a una banalità tragicomica.

In una performance del 2010, Rex Gimy e Lulu, una famiglia di cani, madre, padre e figlio, si riunisce. Marchi ha pensato a quanto fosse stato triste per il cane Gimy crescere da solo in mezzo agli esseri umani, così ha deciso di ricongiungerlo alla sua famiglia e documentare la rimpatriata. Per quanto romantiche, le nozioni antropomorfe di famiglia felice si dissolvono non appena gli animali si ritrovano. In un inconsapevole rifacimento della tragedia sofocliana Edipo re, i parenti non si riconoscono e il cane cerca di montare sua madre.2

L’ironia nel tentativo bizzarro di ricongiungere una famiglia nucleare, concetto a sua volta sviluppato nell’epoca della Rivoluzione Industriale per promuovere l’efficienza e l’unità familiare, si disgrega quando viene proiettata sulla natura. I cani stessi sono stati allevati da esseri umani, e questo li avvicina per certi versi al carattere paradossale dei “grandi spazi aperti”, che ci vengono venduti come un concetto rude ma pienamente addomesticato.

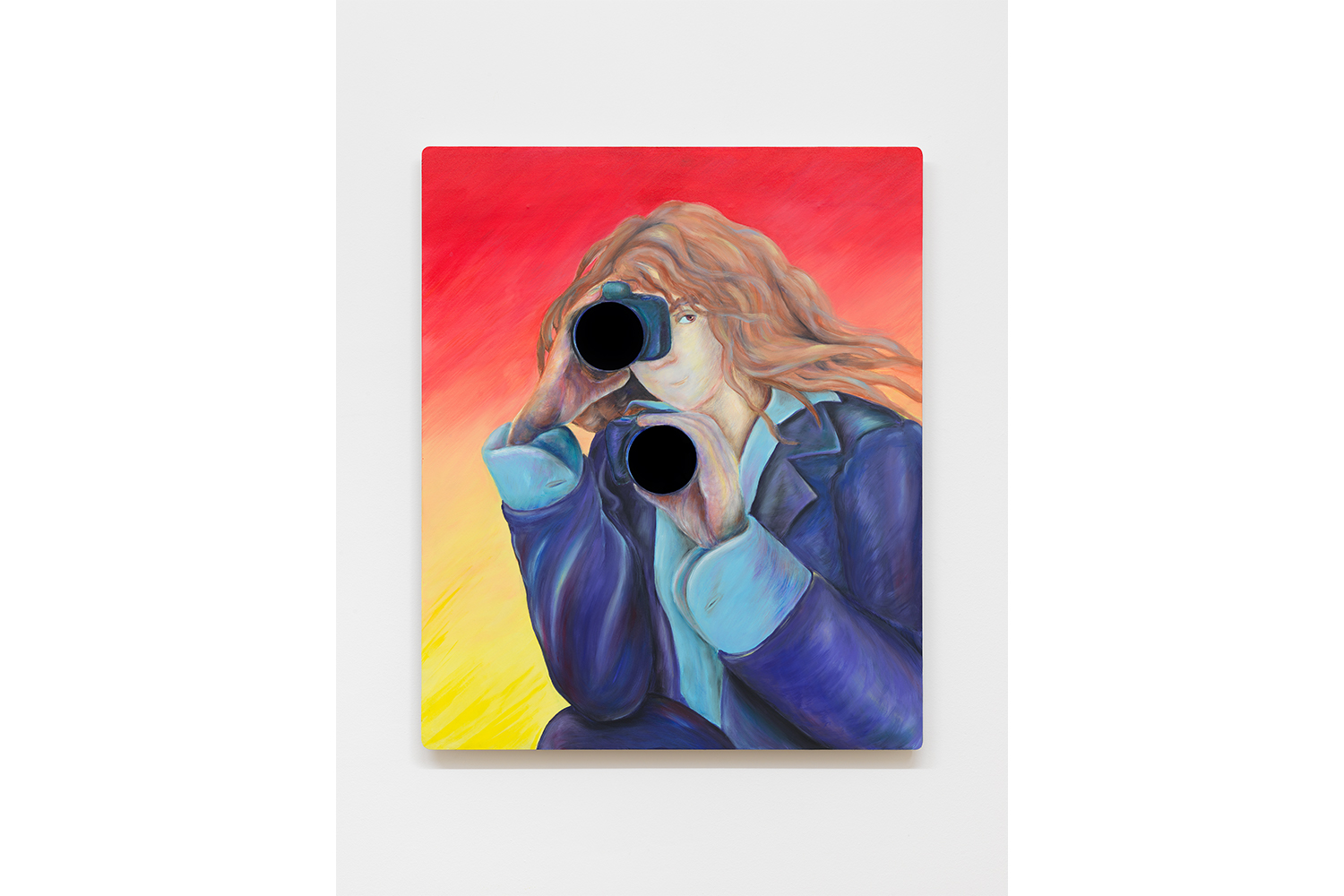

Il collasso della collettività a causa di influenze esterne come i media è un tema che ricorre nel lavoro di Marchi. Nel suo film, The Photographer and The Friends (Nel Mondo Parallelo) (2021), un gruppo musicale si riunisce per mettere in scena un finto reality show dell’autenticità. Basato su spettacoli televisivi come MTV Unplugged in New York dei Nirvana (1994) – performance artefatte che si autorappresentano come “autentiche” – il film mima le strategie godardiane di crollo della quarta parete del pubblico. Queste strategie di sovvertimento dei media possono apparire nostalgiche o addirittura pittoresche, ad ogni modo The Photographer and The Friends (Nel Mondo Parallelo) è una critica nemmeno troppo velata alla performatività online e all’immagine edulcorata di sé come segno identitario, sotto lo sguardo indagatore della lente dei media.

Il film riflette sull’immagine come medium consumistico che ci porta a inseguire le emozioni attraverso la ricerca dell’autenticità e l’appropriazione delle esperienze dolorose altrui convertite in spettacolo – vacanze a basso costo nelle disgrazie della gente, senza mai abbandonare lo spazio sicuro, circoscritto e distaccato dello scrolling. Un fotografo con un obiettivo esageratamente fallico e caricaturale alla Blow Up di Antonioni (1966) rappresenta il super-ego dei social media, che elemosina uno sguardo, che si tormenta all’infinito nella speranza che accada qualcosa di provocatorio al fine di monetizzare la propria valuta sociale. Il gruppo va in pezzi: un membro dopo l’altro abbandona il palco, come il protagonista di The Truman Show (1999) quando realizza che, come nel rapporto hegeliano padrone-schiavo, il sottomesso è al comando perché il padrone definisce se stesso solo attraverso il subordinato. Senza questo rapporto, come in una scena grottesca, la simulazione sociale decade rivelando il dramma della perdita di potere. Un po’ come la cultura in generale e le industrie che le ruotano attorno (compreso il mondo dell’arte), l’obiettivo zooma per mettere a fuoco le fratture e accelerare l’automizzazione. Questo è ciò che la cultura vende, acquistando potere attraverso l’alterità radicale di gruppi che si disgregano. Le persone restano a contendersi un pugno di briciole, in una egoistica manifestazione gladiatoria di oppressione olimpica mentre l’imperatore si trastulla ridendo davanti al suo impero in fiamme. Nel tentativo di uscire da questo inferno, i sottomessi escono dalla stanza mentre The Photographer si strugge per la sua perdita di potere sul gruppo, crogiolandosi in uno stato purgatoriale cringe3. Il comico è vittima del suo scherzo, in altre parole, il patto faustiano è completo. Le incursioni di Marchi nelle riflessioni sul fascino del male permettono allo spettatore di stare per un attimo di fronte a sé, chiedendosi cosa davvero spinga al desiderio di patologizzare l’altro nel tentativo di esternalizzare il disprezzo del sé.