Rossella Moratto: Il tuo lavoro si è focalizzato fin dall’inizio — a partire da Afterwords — sui margini, sulle situazioni estreme in cui la vita umana si dà come “pura vita”, come lotta per la sopravvivenza. È una ricerca antropologica ma anche personale, psicologica. Da dove nasce questo interesse per il remoto?

Carlos Casas: Credo provenga dalla necessità di uscire, di rompere con una certa sicurezza, regolarità e standardizzazione della nostra società europea. Appartengo alla generazione pre-globale, conosco magari meglio il resto del mondo che la mia stessa cultura e il mio paese. La mia è una generazione caratterizzata sia dalla necessità di uscire da se stessi sia da quella di esplorare se stessi. Esiste anche un legame con certe pratiche dell’arte in cui il corpo dell’artista si propone come medium e la produzione artistica come mezzo, come canale. Inoltre, il remoto, la fine, i luoghi estremi sono anche un modo di azzerare, di guardare indietro, di viaggiare nel passato, di comprendere meglio il mondo, le persone, noi stessi. Il mio lavoro è focalizzato fin dall’inizio sulla fine.

RM: È più forte la nostalgia per un passato in via d’estinzione o il monito per un possibile futuro apocalittico dovuto alle conseguenze dello sfruttamento del pianeta?

CC: La parola nostalgia riassume tutto, è un sentimento che proviene dalla perdita di qualcosa: ogni istante è la perdita di quello precedente, c’è sempre qualcosa da perdere e ritrovare. Non m’interessano le teorie ecologiste moderne: lo sfruttamento del pianeta è lo sfruttamento della vita, il consumo di tutto. Noi non siamo alieni a questo pianeta, ne facciamo totalmente parte, non siamo irresponsabili, siamo solo una piaga necessaria, credo, siamo il risultato di una necessità di cambiamento.

RM: I tuoi documentari esprimono uno sguardo discreto ma partecipe, empatico. Non usi effetti di postproduzione, monti il girato. Vuoi restituire la tua esperienza senza mediazioni?

CC: Ciò che veramente mi interessa è la possibilità di fare il film da solo, con il minimo dei mezzi. Non uso effetti di postproduzione, però uso quello che chiamo “il tempo alienante”, una rottura con il linguaggio cinematografico per riuscire a far parlare il paesaggio, a comunicare con lo spettatore, a fargli rivivere l’esperienza con me. Utilizzo le radiofrequenze, in modo da espandere le percezioni dei luoghi. Per me il suono è il modo di trasportare l’immagine altrove. Il suono è il mio effetto speciale.

RM: I tuoi film richiedono una lunga lavorazione. Come si sviluppa il rapporto con le persone che riprendi? E quali le principali difficoltà che hai dovuto affrontare nel girare questi documentari?

CC: I film sono il risultato di una lunga ricerca, di un lungo periodo di lavorazione e postproduzione; anche il pubblico li digerisce lentamente. Sono film che vivono, rivivono e crescono con il tempo. Il vero lavoro è il rapporto con le persone, ciò che succede fra me e i soggetti che filmo. Il film è l’esperienza, il seme che rimane in me, che mi perseguita per sempre e che mi aiuta comunque a capire meglio l’essenza del lavoro. Le difficoltà sono sempre legate alla parte produttiva: come riuscire ad arrivare in quei luoghi, a organizzare, avere i permessi per filmare, a riuscire a far sì che le telecamere funzionino a -35° e che le dita non si surgelino durante le lunghe panoramiche… e a non finire in acqua mentre si caccia la balena in una nave di 4 metri.

RM: Dal punto di vista estetico, il tuo lavoro sembra voler ricercare il sublime, nel senso romantico del termine. I film ma soprattutto i fieldworks potrebbero essere interpretati come una contemporanea “pittura di paesaggio” e richiamano artisti come Caspar David Friedrich, Arnold Böcklin, solo per citarne alcuni. Ti riconosci in questa interpretazione?

CC: Questi due autori mi hanno fortemente influenzato mentre studiavo arte e in un certo modo ho anche dedicato loro alcuni dei miei filmati e fotografie: per esempio Bay of Dead è un omaggio a Böcklin, e Fisherman by the Sea è una fotografia che rende omaggio a Der Mönch am Meer di Friedrich. Mi hanno molto influenzato anche tutti i movimenti artistici legati al concetto di sublime, all’idea dell’arte come elemento trascendentale, come sopra-vivenza, dal paesaggismo americano ai lavori di Mark Rothko e di Barnett Newman.

RM: Parallelamente ai film, hai realizzato i fieldworks: “appunti visivi e sonori” dei luoghi in cui hai girato i documentari. Come nasce l’esigenza di questo lavoro parallelo? In che rapporto stanno con i documentari?

CC: I fieldworks sono una via d’uscita, una ricerca, visioni più astratte che mi permettono di non seguire le linee narrative del film e allo stesso tempo di sperimentare sul tema del paesaggio. Sono come una sorta d’enciclopedia, un modo di guardare il mondo e darne la mia definizione. Per questo i fieldworks per me hanno un senso d’essenzialità e di semplicità, definiscono il mondo. Il rapporto con i film è astratto, capita che un fieldwork finisca all’interno, come il caso di Smoke all’inizio di Solitudine alla fine del mondo.

RM: Nei fieldworks la musica è una componente fondamentale. Si tratta di un ritratto sonoro complesso fatto di materiali di archivio, field recording, radiofrequenze captate nei luoghi. Che rapporto c’è tra immagine e suono?

CC: Il suono nei fieldworks è parte integrante e quasi indistinta del lavoro. Per me il suono è veramente importante perché definisce il viaggio dell’immagine, lo guida e lo trasporta fin dove voglio andare, è come la quarta dimensione dell’immagine. I suoni — naturali, ambientali — compongono le frequenze radio che abitano un luogo: a questo proposito ho una teoria che descrive l’etere in sette livelli capitali. I livelli sono legati alla ricerca e alla comprensione della cultura che lega il passato di un luogo con la mia esperienza presente del luogo stesso e della gente che ci abita. Di solito, più lontani siamo dalla civilizzazione più ricco è l’etere sonoro. È veramente come se l’eco dei luoghi fosse più presente.

RM: Spesso lavori insieme a dei musicisti. Come si sono sviluppate le collaborazioni?

CC: Ogni collaborazione nasce e si sviluppa in modo diverso. Sebastian Escofet è il musicista con cui lavoro più strettamente per i film: insieme abbiamo sviluppato le colonne sonore di Solitude e Hunters e abbiamo realizzato anche Tundra. Phill Niblock ha lavorato con me per un film che sto girando in Pamir: la nostra collaborazione è tutt’ora attiva — abbiamo appena presentato Avalanche al Palais des Beaux Arts di Bruxelles, un film in due parti con colonna sonora suonata in diretta dall’ensemble Nelly Boyd, che spero riusciremo a presentare presto anche in Italia. Con Nico Vascellari, invece, collaboro a un progetto discografico — VON archives — con il quale cerchiamo di far uscire esperimenti e progetti musicali e visivi innovativi nel panorama internazionale. Condividiamo anche una passione comune per gli animali, soprattutto per gli uccelli: siamo appassionati di ornitologia.

RM: Nel 2009 hai svolto una residenza alla Fondazione Claudio Buziol di Venezia, collaborando al progetto multidisciplinare Multinatural (Blackout) di Arto Lindsay nell’ambito della 53ma Esposizione Internazionale d’Arte. Come ti sei inserito in questo progetto, così diverso dai tuoi precedenti?

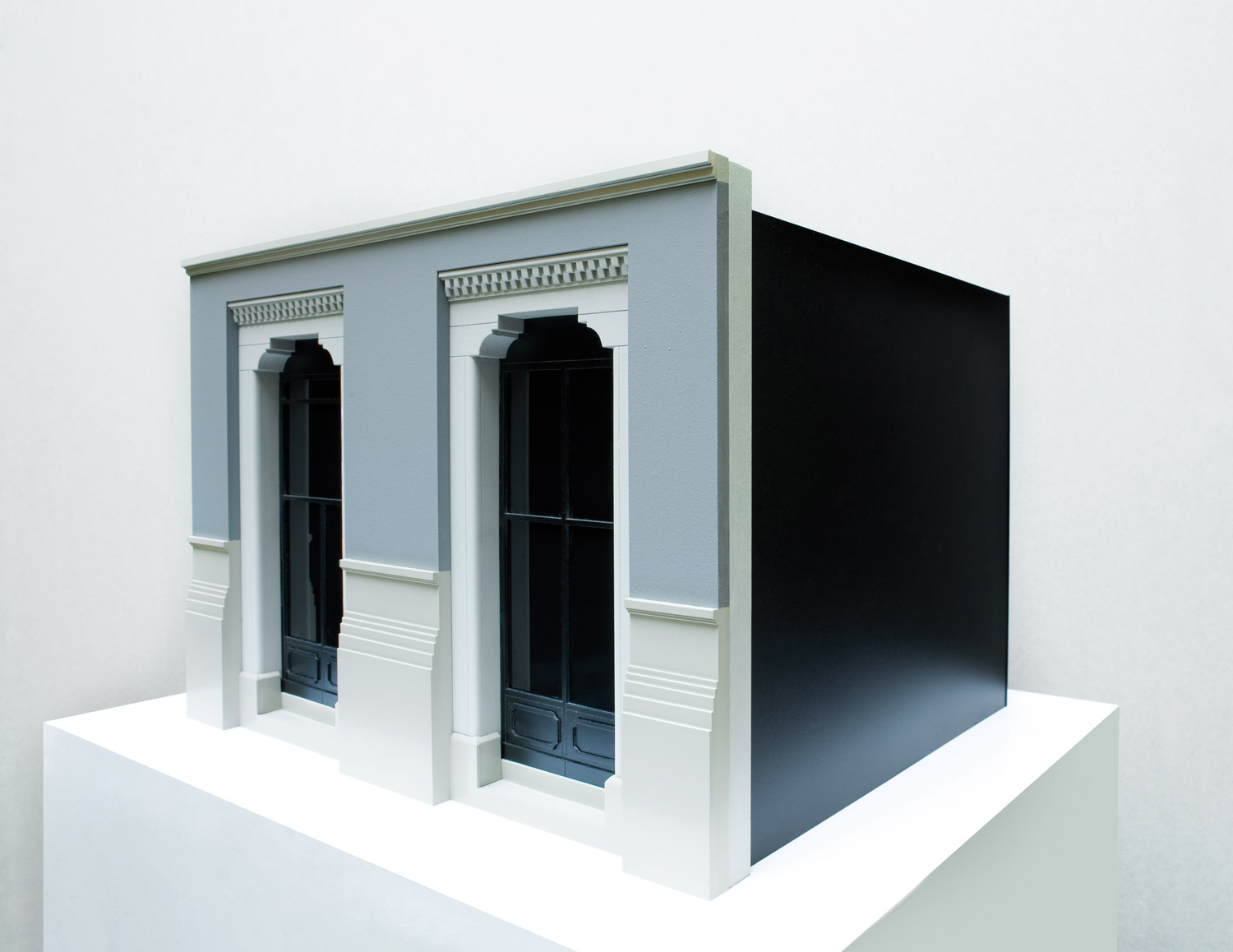

CC: Il progetto è nato dal contatto con Arto Lindsay e Andrea Lissoni: mi hanno chiesto di filmare la parata che Arto organizzava a Bahia. È stata un’esperienza indimenticabile. Da lì è nata l’idea di creare un gruppo di ricerca sul tema della parata. Durante la mia residenza dovevo sviluppare un film o un progetto installativo e alla fine abbiamo prodotto un libro, diversi concerti e incontri. Il mio lavoro, rimasto alla collezione della Fondazione, è intitolato The River, un film-installazione che parte dalla ricerca sulle parate e riprende le tematiche degli archive works, ossia lavorazione del materiale di archivio. L’installazione era visiva e sonora ma il suono era slegato dal film, veniva presentato in una stanza attigua collegata a quella della proiezione.

RM: Recentemente all’Hangar Bicocca, all’interno della mostra “Terre Vulnerabili”, hai presentato END, un’installazione video per tre schermi con materiali audiovisivi raccolti durante la realizzazione di End Trilogy, che hai anche declinato in maniera performativa in un live set. L’installazione rifiuta la tradizionale visione cinematografica frontale. Come mai questa scelta?

CC: END è l’adattamento spaziale della trilogia, un modo di creare uno spazio di visione nuovo. Mi interessava capire quanti spazi visivi lo spettatore riesce a vedere contemporaneamente e anche quanto tempo dedica alla visione. L’idea di creare questa bifaccialità era molto legata anche al rapporto fra i fieldworks e il materiale del film, la parte più onirica con la parte più narrativa: volevo dare un senso di dualità, creare delle immagini che ti respingevano e altre che ti accoglievano. La questione della spazializzazione del lavoro è una cosa che mi affascina, verificare come un materiale si lega a un posto nuovo e quanto deve cambiare e modificarsi per adattarsi, quasi come accade con la propria esperienza — come io riesco ad adattarmi ai luoghi in cui vado.

RM: Stai lavorando al progetto Cemetery (Archive works), di cui hai presentato una prima parte al festival Netmage e una seconda presso Marsèlleria permanent exhibition a Milano. Non ti occupi più di un universo antropico, ma animale — segui le tracce di un cimitero degli elefanti in India e del Maharaja Juddha Shamsher — e non utilizzi riprese ma materiale d’archivio, preso da vecchi film di avventura. Come nasce questo lavoro?

CC: In realtà questo lavoro è la ricerca per il film, che spero inizierò l’anno prossimo e che tratta del viaggio di un elefante e del suo mahout (guidatore di elefante) alla ricerca di questo cimitero. Gli archive works legati a Cemetery sono dei lavori di ricerca, degli esperimenti che mi servono per capire come diventerà il film, a livello sia narrativo sia estetico. Il film sarà una sorta di documentario, a metà fra finzione e sperimentazione. Nonostante inizialmente non fosse nelle mie intenzioni, Andrea Lissoni mi ha spinto a presentare questo materiale in pubblico a Netmage e questo mi ha incoraggiato a mostrare il processo del film. Come nel caso dei fieldworks, anche gli archive works, sono dei pezzi indipendenti, delle intuizioni, delle tecniche e delle sensazioni che mi aiutano a capire il senso e la direzione del lavoro. I fieldworks sono degli appunti mentre gli archive works sono dei disegni, degli scarabocchi. Parte di questa ricerca mi serve per capire come funzionano le strutture narrative nei film classici di avventure e anche come si crea l’immaginario. È incredibile seguire nelle pratiche artistiche e letterarie il cammino dell’immaginario sul cimitero degli elefanti, un luogo che è transitato per le tradizioni dall’India all’Africa, creando un mito, da Le mille e una notte a Sinbad e Tarzan, da Ivan T. Sanderson a Rudyard Kipling passando per William Burroughs e James Hilton. Nel periodo in cui ho realizzato Hunters avevo già prodotto degli archive works legati ai primi film sovietici girati negli stessi luoghi, ma non li avevo usati né presentati in pubblico. Il successo di Cemetery mi ha fatto pensare che forse dovrei presentare la totalità del mio lavoro, senza dare priorità solo al progetto finito. Inoltre, è un modo di finanziare il film.

RM: Qual è il tuo rapporto con il cinema e in particolare con quello hollywoodiano?

CC: Il mio lavoro è influenzato in modo evidente dal cinema classico, soprattutto dal cinema sovietico. Per quanto riguarda il cinema di Hollywood, quando ero piccolo la visione di film come Tarzan o King Kong ha creato il mio immaginario e di conseguenza ha influito sul mio lavoro e solo adesso inizio a capire con quale profondità.