Ammetto di non essere mai stata particolarmente attratta da certi studi sociologici intenti a costruire categorizzazioni e successive generiche definizioni derivate dal rapporto tra data di nascita ed evoluzione tecnologica: le generalizzazioni come “Generazione X”, “Millennials”, “Nativi Digitali”. Ho però scoperto che esiste un’elaborata ricerca terminologica che precisa ulteriormente il nesso tra generazione di appartenenza e rivoluzione digitale, per precisare al meglio le relazioni tra cittadini e tessuto sociale. Così ho appreso che Carola Bonfili, ma anche la sottoscritta, siamo state incluse dal sociologo australiano Dan Woodman negli “Xennials”: un gruppo di individui nati tra il 1977 e il 1985, che ha vissuto e conserva memoria dell’era analogica, eppure capace di adattarsi senza problemi alla rivoluzione digitale. Secondo molte teorie, saremmo dei pesci fuor d’acqua, che però hanno sempre trovato il modo di rituffarsi a largo. Una generazione che ha dovuto apprendere e rincorrere il proprio tempo con un po’ di affanno. In verità, questo stato liminale ci ha suggerito la chiave per relazionarci diversamente con la complessità del tempo: affrontando con coscienza (e conoscenza) il passato, e proiettandoci liberamente e senza pregiudizi verso un futuro, sempre indefinibile. Una generazione che ha accettato (fin troppo forse) tutto ciò che la storia ci ha offerto, con la capacità di immergerci nel nuovo. Ed è sul concetto di immersione che voglio sostare per dare avvio a una lettura sul lavoro di Carola Bonfili.

L’immersione è quella sensazione, che occupa tutto il nostro apparato percettivo, di essere catturati da una realtà totalmente diversa da quella vissuta. Secondo Janet Murray, studiosa di media e comunicazione nell’era digitale “in ogni medium, una narrazione coinvolgente può essere vissuta come realtà virtuale, perché i nostri cervelli sono programmati per entrare nelle storie con una intensità che può far sparire il mondo attorno a noi. Ci riferiamo a questa esperienza come immersione. In una esperienza psicologicamente immersiva ricerchiamo la stessa sensazione di quando facciamo un tuffo nell’oceano: la sensazione di essere circondati da una realtà totalmente diversa che cattura tutta la nostra attenzione, il nostro intero apparato percettivo.”1

In questa accezione, sono proprio i media con potenzialità immersive – dai libri al cinema, dal teatro alla musica – quelli che la generazione degli “Xennials” ha vissuto e esperito pienamente. Alcuni di noi sono stati i primi a sprofondare nell’universo offerto dai videogiochi che dalle arcades sono piombati tra le mura domestiche. Si passava da uno stato immersivo a un altro ma il confronto con l’ambiente attorno rimaneva presente e i piedi erano (ancora) saldi a terra. Anche solo perché, non essendo ancora tutto a portata di click o di touch, era spesso necessario raggiungere fisicamente luoghi, o persone, per vivere un’esperienza.

Quella di Carola Bonfili è sempre stata una modalità totalizzante di percepire il mondo, di immedesimarsi creativamente nei dettagli delle storie, portandola a volerne costruire delle proprie. Fin dalle prime ricerche, l’artista ha offerto al pubblico l’occasione di immergersi in uno spazio in cui forme e presenze quotidiane conducono a una dimensione onirica, misteriosa e affascinante, nella quale la separazione tra il reale e l’immaginario diventa impercepibile. Nelle sue opere emozione, esperienza e riflessione si fondono per produrre una nuova forma di narrazione coinvolgente, che richiede la partecipazione dello spettatore in un’attivazione spontanea della memoria. Kipplelake (2010), una grande installazione ambientale che assume le sembianze di una tribuna in legno è molto più di uno spazio funzionale. Lo spalto vibrante e pulsante, comunica prepotentemente dal suo interno, richiamando lo spettatore a inoltrarsi nel suo ventre. Un luogo che solitamente nasconde e trattiene, offre invece un incontro inconsueto con delle apparizioni video, accompagnate da un’incombente colonna sonora, voce oserei dire, appositamente ideata da Matteo Nasini. Costretto a un’immersione percettiva assoluta, lo spettatore si trova a tu per tu con una dimensione intima scaturita dal confronto tra la situazione vissuta e la storia del proprio immaginario. Multiverse Tree (2011) è una scultura di cemento che riproduce fedelmente un ulivo secolare fermandolo nella sua evoluzione. Creata e allestita originariamente in Puglia sul laghetto ove sorgeva l’albero originale, di cui è copia, il lavoro riprende la celebre opera di fantascienza di Isaac Asimov, Mirror Image(Immagine Speculare) del 1972, incentrata sulla difficoltà di distinguere la realtà dall’artificio. Impossibilitato a cogliere istintivamente la differenza tra l’originale e la sua riproduzione, lo spettatore si trova a riflettere sulle regole della percezione, e a ragionare sulla complessità di cui è fatto uno sguardo capace di infondere nuove impressioni visive e di costruire associazioni inaspettate.

Già dalle sue prime opere Bonfili sembra essere interessata alla costruzione di un paesaggio simbolico che dal reale è capace di trascinare lo spettatore all’interno di uno stato di finzione, di uno spazio emozionale privo di sostrato temporale. Partendo dalla realtà per poi rielaborarla, l’abilità dell’artista sta nel creare una struttura polifonica narrativa imprevedibile, aprendo portali che conducono in un mondo di cui siamo noi stessi gli autori. Da spettatori si diventa così protagonisti, non solo dell’esperienza fisica percepibile ma anche del racconto dell’invisibile. Come in Polia (2019), un video inspirato all’Hypnerotomachia Poliphili (1499) e alla natura ambigua e polimorfica delle sue xilografie, che assorbe lo spettatore in un ambiente ambiguo e indefinibile, suggerendo diverse narrazioni e possibili accadimenti all’interno della sua stessa raffigurazione. Qui, come spiega Carla Subrizi, “Il tempo si rivela lentamente come uno spazio psichico, dove l’andare indietro non è che uno sprofondamento in un modo interiore, nel quale più strati di ricordi, accadimenti, fatti (esperienze, avvenimenti, traumi) impediscono la visione in rettilineo e richiedono invece uno sguardo deviante, capace di insinuarsi, di passare attraverso”.

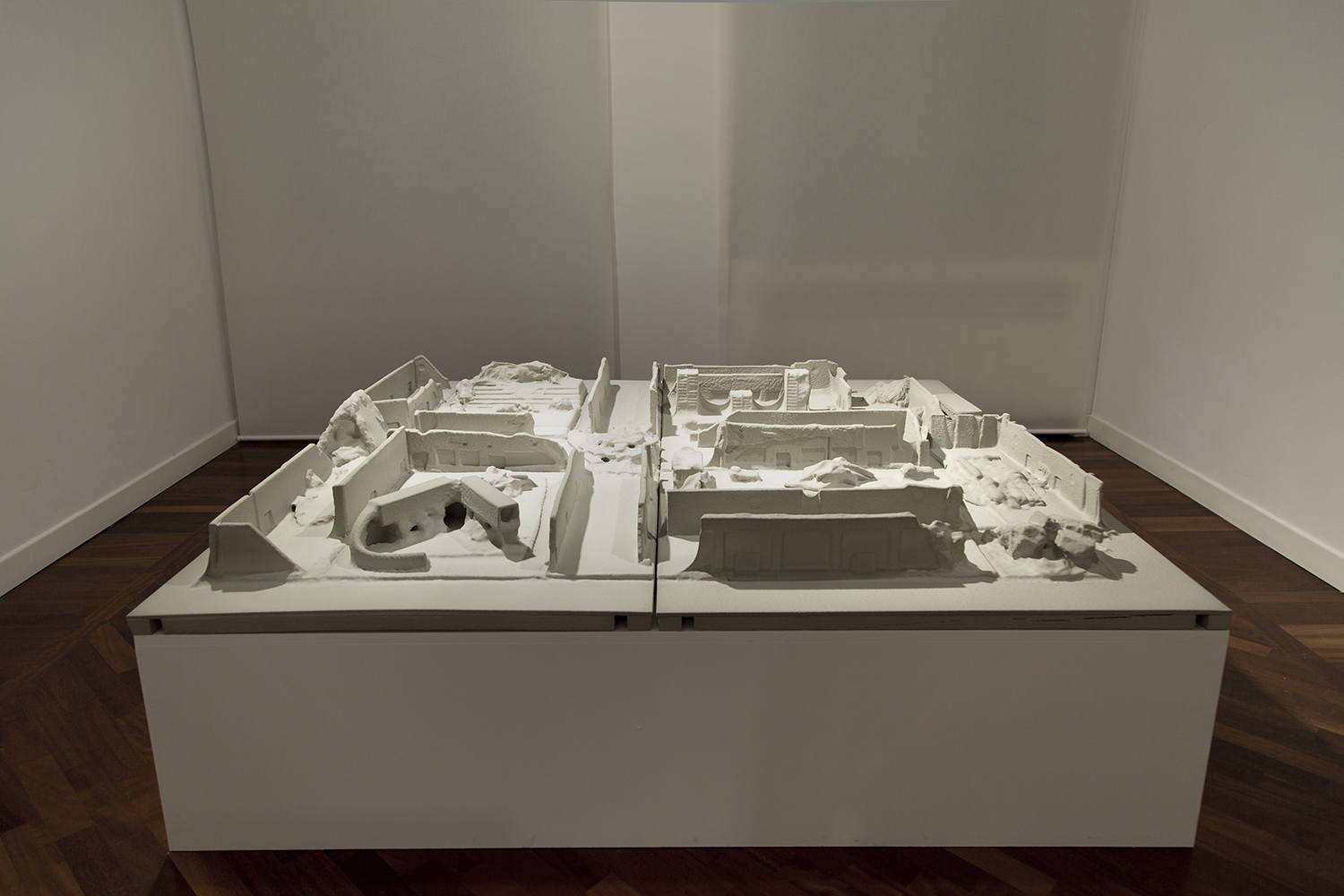

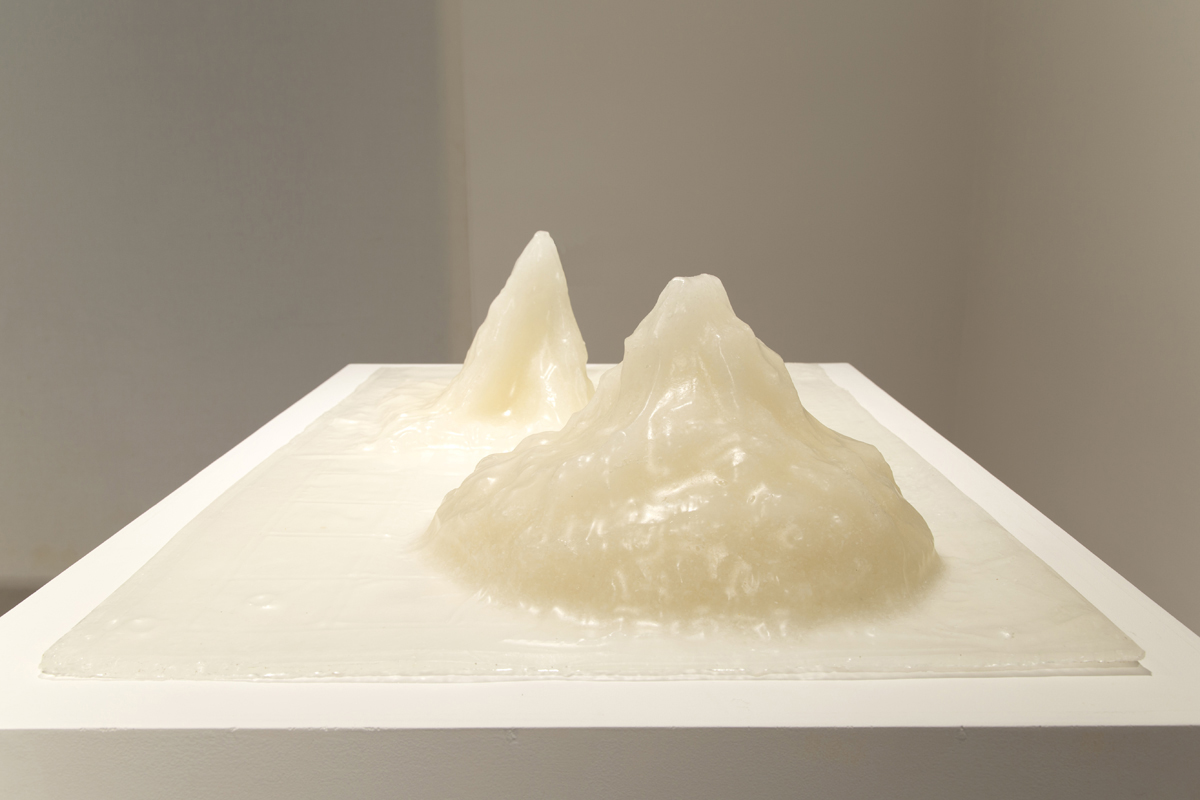

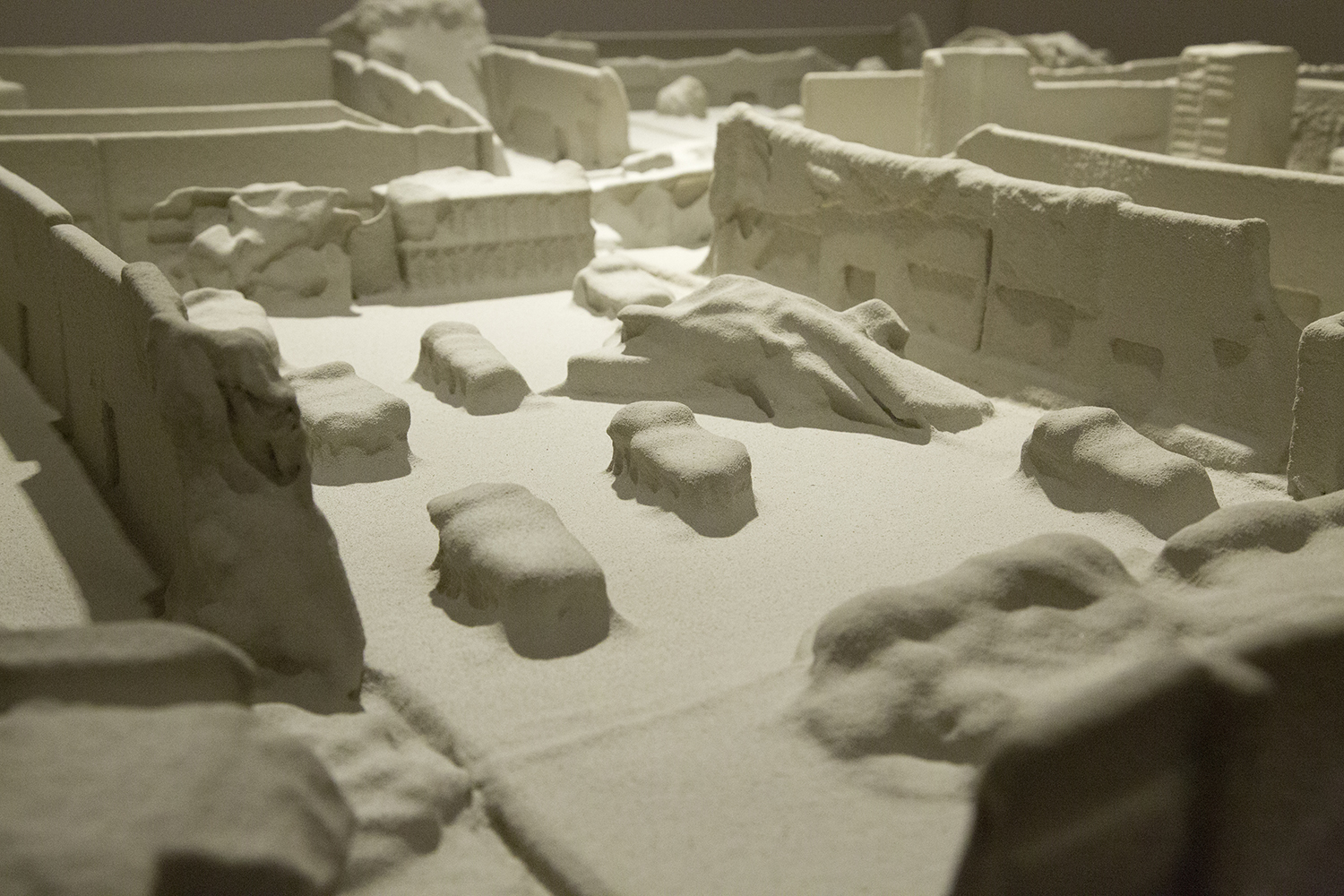

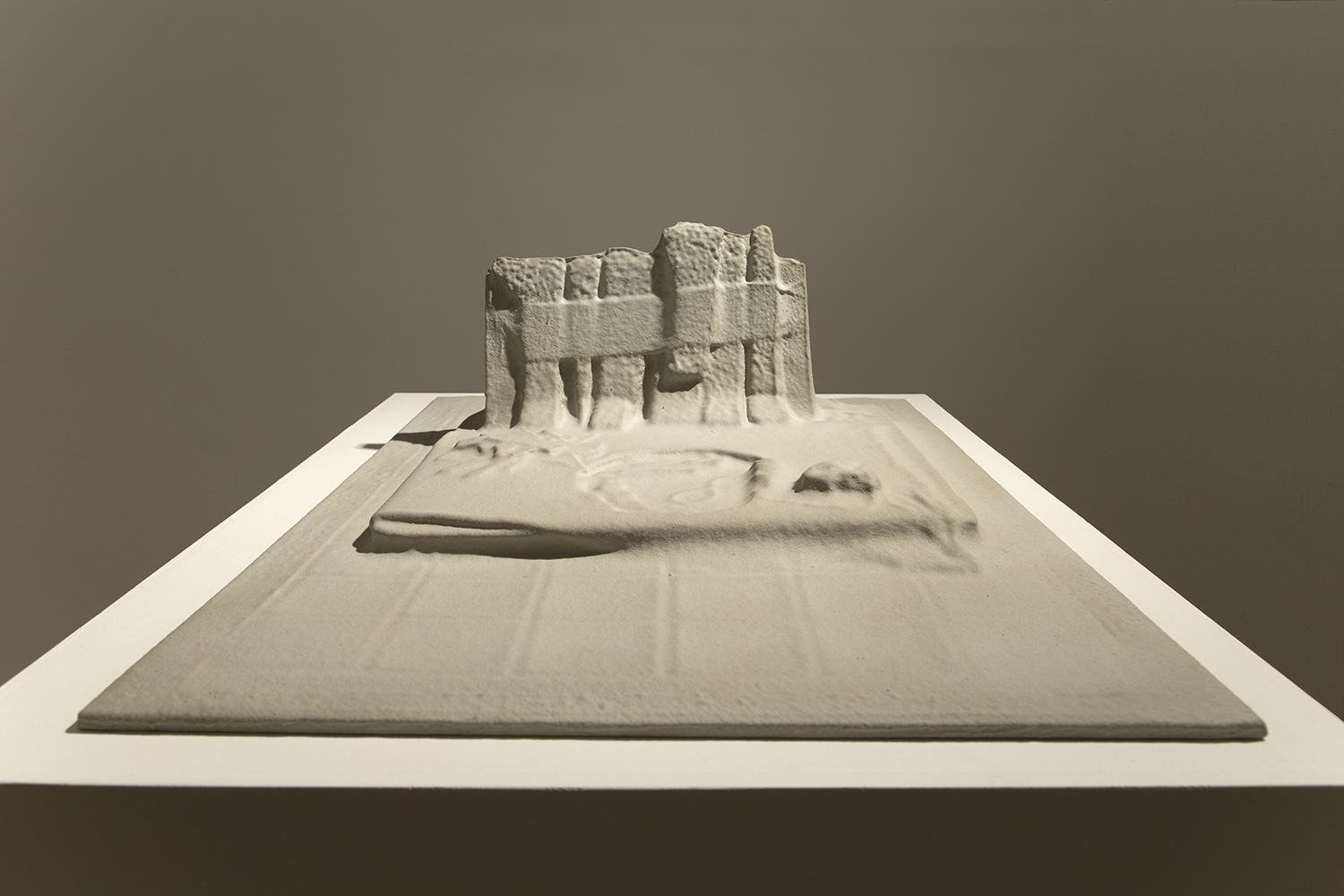

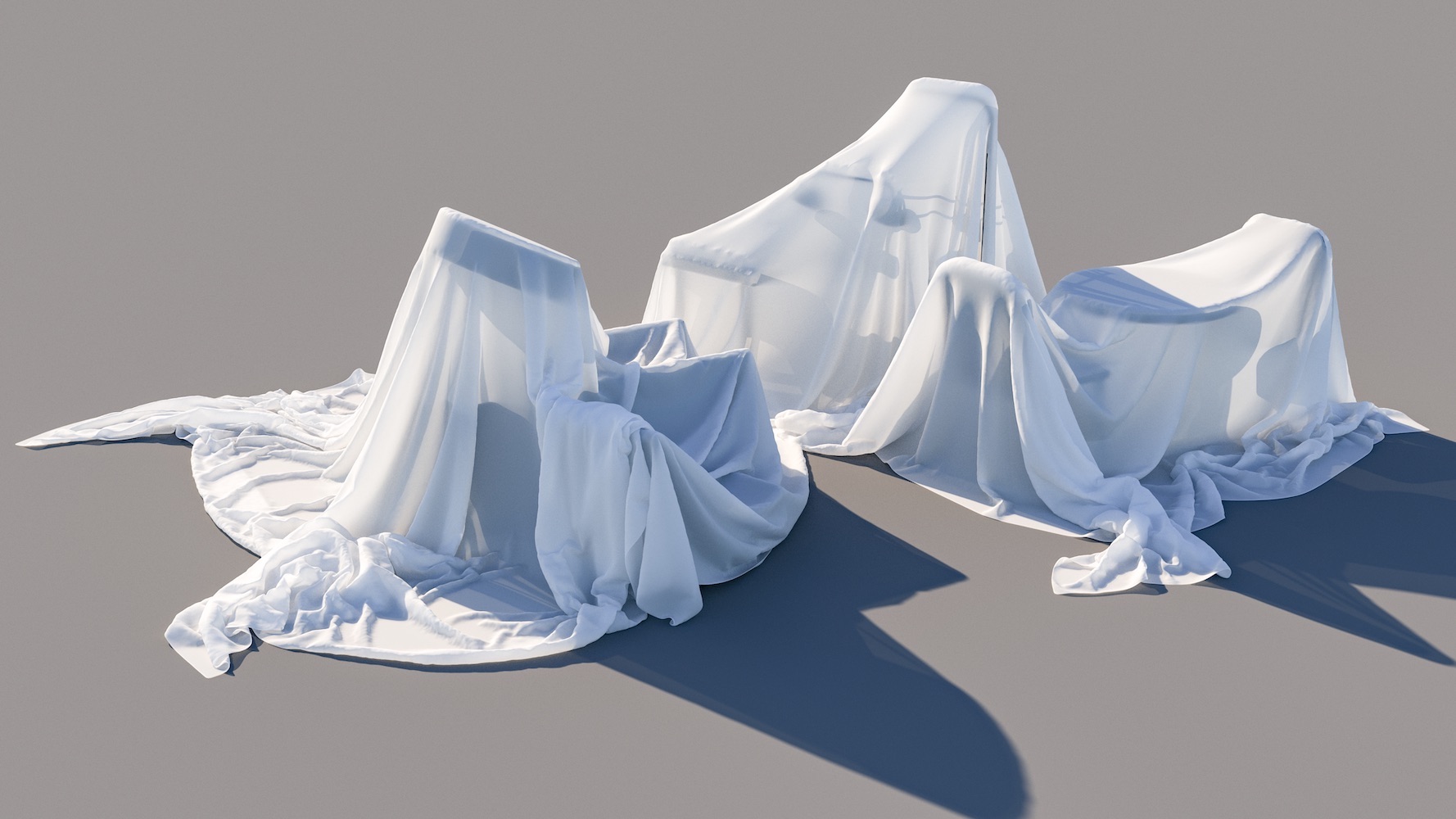

Non sorprende scoprire come gli universi paralleli e gli scenari tipici della narrativa fantascientifica siano punti di riferimenti nella ricerca di Bonfili. Così i paesaggi ai confini del tempo di J.G. Ballard e la descrizione delle possibili realtà percepite e subite dai personaggi di Philip Dick si fanno largo nelle opere dell’artista. 3412 Kafka (2017), è un complesso lavoro costituito da un video in VR e da una serie di sculture realizzate in termoformatura, che compongono un paesaggio tra il reale e l’utopico. Il progetto, ispirato ai romanzi di Franz Kafka, e in particolare a una ossessione dell’artista nei confronti dell’installazione The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika” (1994) di Martin Kippenberger, riflette sui finali incompiuti e imprevedibili messi in scena dall’autore ceco. L’idea di assenza di personaggi in luoghi potenzialmente attivi ma cristallizzati, diventa l’incipit per costruire la trilogia di cui 3412 Kafka, un video immersivo stereoscopico VR modellato interamente in computer grafica da IMAGO con progetto sonoro di Francesco Fonassi, è il primo capitolo. Carola Bonfili conduce così lo spettatore nel terreno delle “simulazioni” utilizzando la stessa tecnica che solitamente associamo ai videogiochi – ma che, per la sua capacità di plasmare scenari sconosciuti, ipotetici e luoghi inaccessibili, viene utilizzata anche dalle organizzazioni militari, dalla medicina e dalla politica.

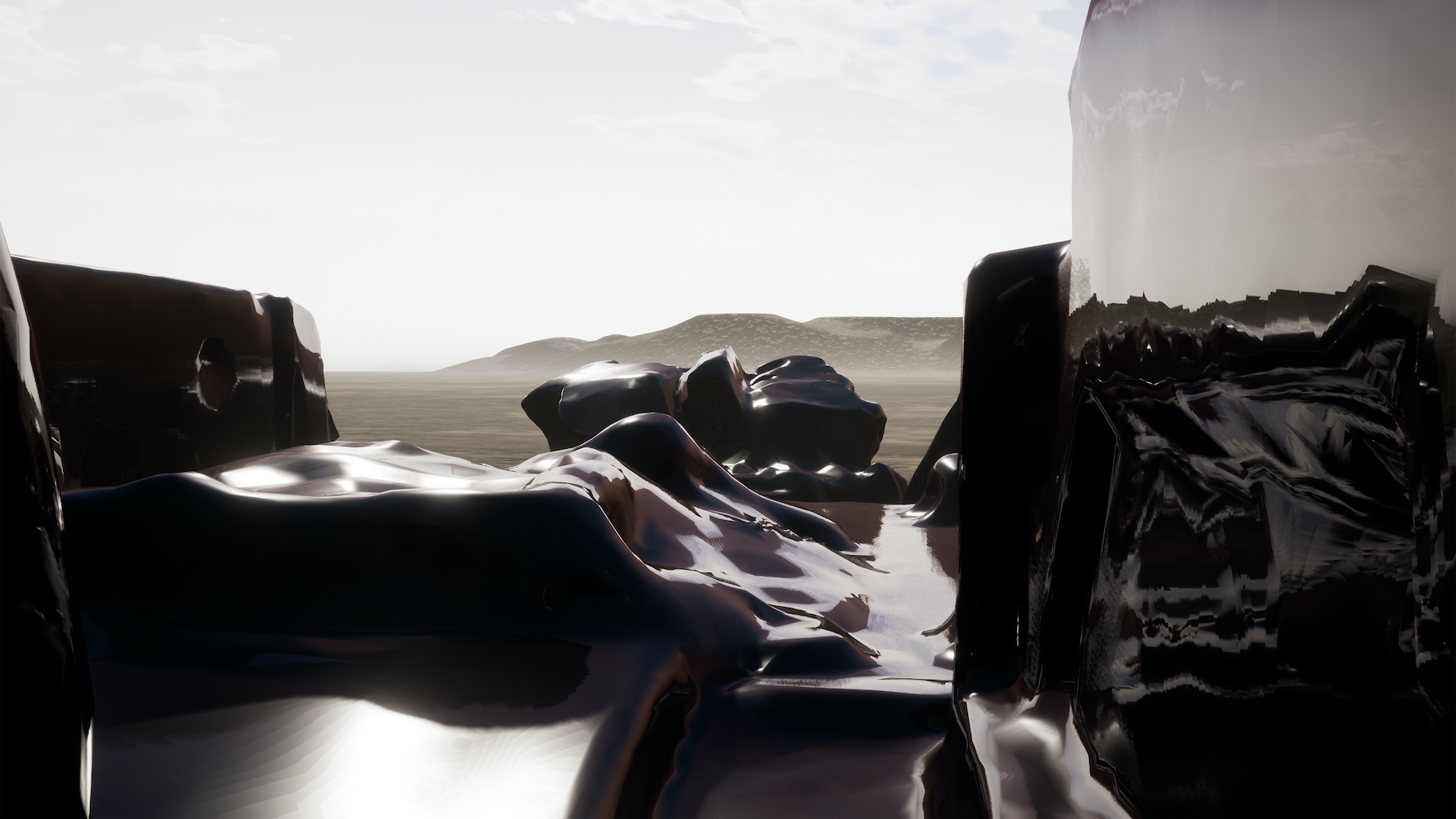

Indossato il visore, attraverso un procedimento di costruzione e decostruzione di reale e immaginario, lo spettatore diventa “soggetto interagente” con un paesaggio forestale, una dimensione allo stesso tempo familiare e aliena, illusoria e inquietante: spazio artificiale incredibilmente realistico. 3412 Kafka rende tangibile il lavoro prodotto non solo dalla nostra immaginazione ma dalla nostra stessa creatività (la realtà virtuale), presentando codici, sistemi sintattici e iconografici che appaiono lontani, sfuggenti, eppure sorprendentemente vicini. Il percorso nel paesaggio di 3412 Kafka (che prende il suo titolo dal nome di un’asteroide) è una sequenza morbida, fruibile a 360°, sospesa temporalmente, che mantiene una nitidezza nei dettagli e riporta a una dimensione onirica, delineando luoghi nei quali potenzialmente si sono svolte (nel passato o nel futuro) delle azioni. L’idea di scenografia illusoria interrompe così il costante flusso dei pensieri dell’osservatore lasciando spazio al regno della propria finzione. 3412 Kafka – First Chapter (2018), secondo capitolo della trilogia, e altro video interattivo imperniato sul montaggio di una serie di paesaggi virtuali, realizzato con il motore grafico Unreal Engine, trascina lo spettatore in un’esperienza immersiva questa volta caratterizzata da un ritmo molto veloce. Il viaggio personale intrapreso tra lande deserte in cui gli ambienti – costruiti o naturali – si liquefanno, si decostruiscono, agisce qui sul campo della memoria, intesa come entità instabile e mutabile, suscettibile a contaminazioni e ristrutturazione, come suggerito da Alberto Oliviero in Memoria e oblio (2003), trasformandosi così in una riflessione sul rapporto tra visualizzazione di un ricordo e il modo in cui esso è influenzato dalle informazioni audio-visive vissute. Il regno della proiezione fantastica, della memoria più recondita, prende il sopravvento sulla realtà; traccia visibile e visione viaggiano di pari passo legati da un sottile filo inscindibile.

Il paesaggio digitale diventa sempre più luogo partecipato di inabissamento e compenetrazione. Destabilizing a Young Ground (2019), terzo e ultimo capitolo, commissionato dal programma svizzero di arte nello spazio pubblico “Mire” – nato da una collaborazione tra il Centre d’Art Contemporain de Genève e Fonds cantonal d’Art Contemporain – pensato appositamente per alcune stazioni ferroviarie, dove sarà proiettato su schermi sopra ascensori, presenta un nuovo scenario privo di presenza umana. Qui però lo sguardo segue la traiettoria di un oggetto che attraversa formazioni geologiche diverse. Ispirato a un modello dell’architetto americano Lebbeus Wood, questa presenza amorfa futuristica sorvola lo spazio, riprendendo le trasformazioni di un terreno che sembra perdere la sua caratteristica principale di sostegno stabile per seguire una deriva che lo spinge verso un nuovo stato. Abilmente ingannando il sistema cognitivo e percettivo, il paesaggio digitale ci pone – o meglio ci fa sentire – all’interno di una presenza agita da un soggetto agente, facendo, conseguentemente, scomparire gradualmente il mondo esterno.

La sensazione di sospensione e il distacco fisico, tipiche della realtà virtuale, diventano per Bonfili la chiave per aggiungere un tassello alla sua ricerca incentrata sull’artificio della somiglianza. In fondo la realtà virtuale rivoluziona l’atto del narrare ma soprattutto quello del credere. Da spettatore il pubblico diventa così soggetto partecipante-attivo del mondo immaginario e immaginato. Un coinvolgimento che avviene su più livelli, trasformando l’osservatore in complice dell’opera. L’obiettivo dell’artista è quindi quello di espandere la nostra abilità di vivere una storia utilizzando l’inconscio. La sua è una ricerca sullo storytelling inteso come pratica che dall’oggettivo conduce verso un soggettivo e viceversa, dove le molteplici forme di esperienza-testimonianza espandono le qualità narrative dell’opera, proiettandola verso sterminati e indefinibili territori intimi sempre attivabili.

Il lavoro di Bonfili è teso verso una “sospensione dell’incredulità”, per citare Samuel Taylor Coleridge. In nome del “sense of wonder”, mette così alla prova la nostra credulità, sviluppando nell’opera d’arte un originale equilibrio tra immersione e interattività all’interno di una scenografia virtuale espansa che pone in primo piano l’articolata forza illusoria della rappresentazione spaziale.