In questi giorni porto ovunque con me un libro di Lucy Lippard. È sul tavolo quando faccio colazione, nella borsa durante gli spostamenti, sul ripiano più alto della scrivania mentre lavoro e accanto al letto la sera. Non ho bisogno di aprirlo: ne so a memoria i brani che mi servono come un talismano nella mia corsa quotidiana contro il tempo. Il testo a cui penso continuamente si chiama New York Times IV, ed è la descrizione di una giornata dell’autrice, raccontata ora per ora dal momento della sveglia al riposo notturno, ed è soprattutto la confessione dell’impossibilità di condensare nell’arco di ventiquattro ore vita e lavoro, o meglio di separare momenti di vita – che comprende anche il lavoro – e la sua parte inerte. “Il telefono mi disturba. Mi distrae. Da quando sono tornata dall’Inghilterra, questo autunno, ho perso il senso del tempo. Lì, per dieci mesi, ho vissuto la vita perfetta. Vivevamo in una fattoria isolata. Mio figlio era a scuola tutto il giorno. Il mio amore era in un altro paese. La mattina scrivevo e il pomeriggio facevo lunghe camminate nella brughiera con Gnasher, il cane bianco e nero.”1 È possibile vivere senza il continuo interferire di un tempo sull’altro, di uno spazio nell’altro? Mi ritrovo. Penso anche che in ogni caso la giornata di Lippard sembra più lunga, e infinitamente più proficua della mia. Rileggo alcuni paragrafi. Sottolineo: il senso di colpa e la necessità di sottrarsi ad alcuni impegni, la vergogna per il pavimento di casa poco pulito, il ritorno gioioso e complice da una commissione con il figlio, “Non male. Mezz’ora di lavoro senza interruzioni”, il perdersi nel ricordo di un tempo perfetto. Lucy Lippard ha inserito questo testo all’interno di una raccolta di saggi femministi sull’arte. Questa è la traduzione letterale del sottotitolo, e mi sembra necessario sottolineare la posizione dell’aggettivo: femminista non è la ricerca delle artiste di cui parla, ma il punto di vista con cui le guarda e di cui, dunque, New York Times IV è la chiave. Scandito dal ritmo delle ore, il racconto è costruito sull’alternanza tra un dentro (la casa) e un fuori (la città), ma anche, per estensione, tutto ciò che mette in comunicazione interno ed esterno come il telefono, le lettere, le sollecitazioni. Non mi sembra possibile che sia un caso, penso piuttosto che questa oscillazione tra due luoghi corrisponda all’idea di domestico come spazio politico legato cioè a un agire che crea (e si nutre di) relazioni.

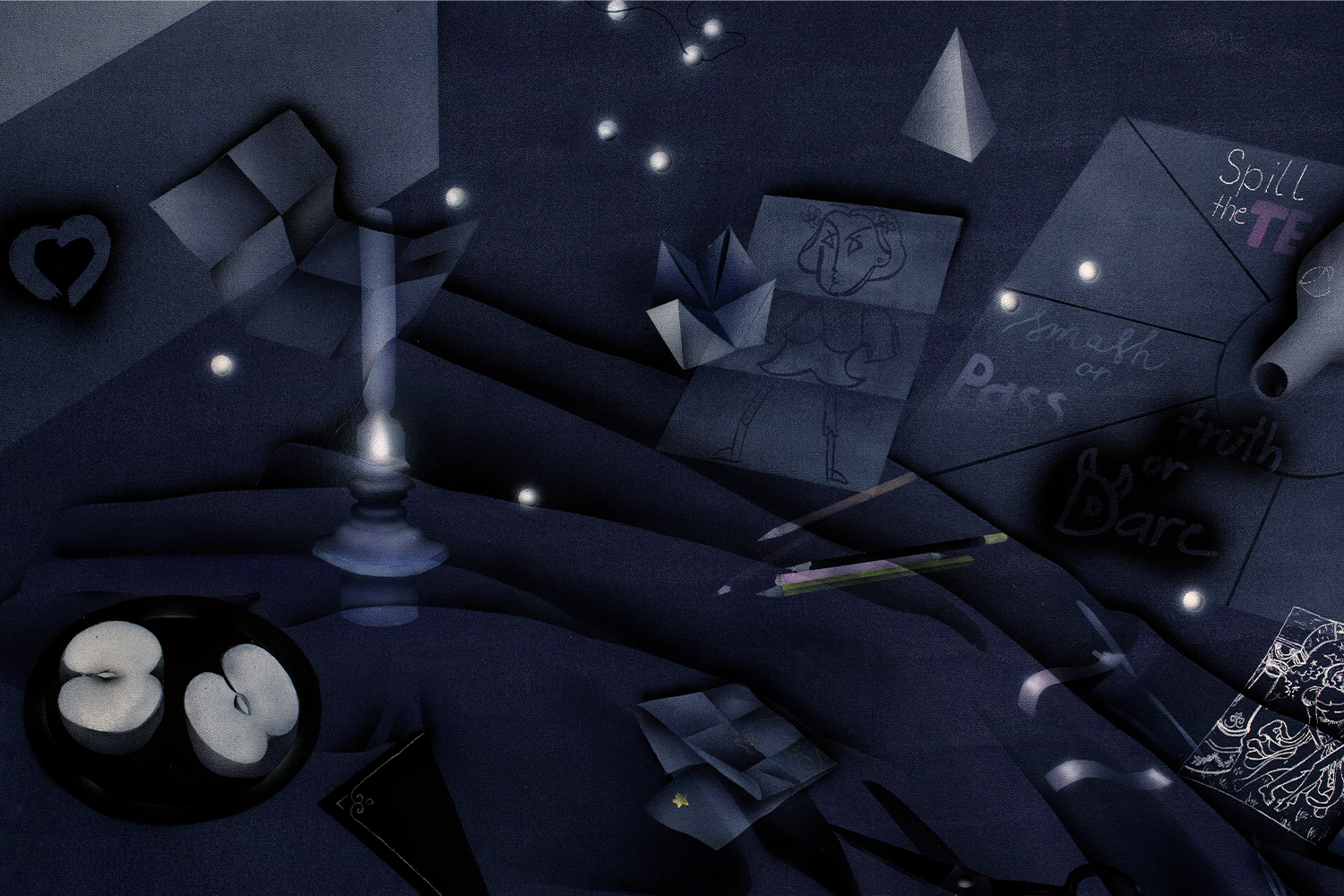

Quando devo scrivere costruisco ad arte dei pretesti che mi allontanano il più possibile dal mio compito, dunque ammetto che la lettura, o meglio l’onnipresenza nel mio campo visivo, del libro di Lippard fosse inizialmente pensata come un ostacolo credibile a ciò che dovevo fare e che si sommava in maniera graziosa (e anche consolatoria) agli ostacoli molto più concreti che in queste settimane mi hanno impedito di mettermi al lavoro con continuità. Però i libri possiedono un destino proprio, e quindi invece di fornire un alibi alla mia pigrizia, le parole che leggevo diventano immagini: quattro piccole proiezioni a muro nelle quali si distribuiva il racconto della genesi di un’opera che è anche il racconto di una giornata. Una storia (2016) è uno dei (rari) video di Chiara Camoni e a distanza di anni mi sembra ancora offrire un punto di vista privilegiato sul suo lavoro: si vedono diverse mani intente a realizzare una piccola statua, forse una bambola, forse una Madonna. L’azione si svolge in un giardino, in una cucina dove vengono tinti dei tessuti, e in uno studio che forse è altrove. La statuina viene modellata, dipinta, vestita mentre un cane abbaia, dei bambini arrivano e ripartono (come fanno, appunto, i bambini), una radio suona, le voci si sovrappongono. Il montaggio e la scomposizione del girato in quattro scene corrispondono più a una necessità di spazializzare le immagini che alla costruzione di una cronologia o di una narrazione lineare: l’ordine dato dalle quattro campiture è insomma solo apparente e serve per reiterare l’impasto – inscindibile – di tempi e di spazi e soprattutto di affetti che circolano liberi e costruiscono il racconto. È un po’ come la scansione temporale nel testo di Lippard: non separa le azioni e gli eventi, è giusto una punteggiatura o un ritmo. Ed è anche come l’azione di suddividere la superficie di un foglio in quadrati da riempire con un tratto a matita, per tradurre in una forma lo scorrere del tempo, in una serie dal titolo “Notturni” (2008) a cui Chiara ha lavorato per un periodo che ha coinciso con i primi mesi di vita di suo figlio Davide. Una storia parla di un luogo, che è evidentemente casa e studio, di persone, che entrano ed escono da questo luogo, e di una statuina che è soprattutto l’archivio di una serie di gesti e di relazioni che hanno più valore dell’opera, perché la restituiscono nella sua dimensione operativa: un fare insieme di cui l’opera è il residuale.

Questo luogo lo conosco e lo posso rievocare in qualunque momento, per averlo molto frequentato per sei estati di seguito. C’è un giardino. Intorno al giardino ci sono delle stanze. Una stanza è una cucina. Un’altra contiene degli attrezzi. E una si potrebbe definirla più propriamente uno studio anche se l’impressione è che lo studio sia la somma di tutte le stanze e di tutte le funzioni che ciascuna stanza assolve, compreso il giardino. Il giardino è il centro attorno al quale ruota la casa. Al centro del giardino c’è un tavolo. Il tavolo è lo spazio di lavoro e non è un caso, perché la dimensione di condivisione che questo oggetto permette è operativa nella ricerca di Chiara Camoni. Negli anni, mi è successo diverse volte di sedermi a questo tavolo e iniziare a modellare la creta insieme ad altre persone. Così, in gruppi più o meno informali, perché la struttura dello studio di Chiara è quella della bottega, ma anche del cortile, si costruiscono mondi. Una sorta di convivio, dove i gesti del quotidiano e quello dello studio sono in continuità.

In un passaggio di Taci, anzi parla che leggo in un saggio di Linda Bertelli che mi sembra più bello ad ogni rilettura, Carla Lonzi scrive di voler realizzare “dei filmini sui gesti delle donne che provvedono al sostentamento dell’umanità: rigovernare, accudire bambini, i malati ecc.” e prosegue “Vorrei filmare i gesti per mettere in evidenza la perizia e il tramando di esperienza che richiedono (…) vorrei filmare quelli che non diventano un prodotto ma solo un accudire. Gesti nell’aria come quelli degli equilibristi, gesti fatti di aria. Su questi gesti senza seguito è costruita la nostra vita”2. Gesti nell’aria e gesti fatti d’aria sono la trama che rende possibile l’intera architettura dell’esistenza e attraverso i quali è possibile riscrivere il quotidiano come categoria critica all’interno della sfera pubblica: “in sé il gesto non produce nulla che non sia relazione, tuttavia esso istituisce anche l’ambito della produzione in generale e in particolare della produzione di valore, secondo il senso ristretto dell’oikonomia”3, chiarisce Bertelli. Non si tratta – oggi come ieri – di estetizzare il domestico, ma di considerarlo come una categoria critica che ci permette di decostruire il presente. (Quando la mattina rifaccio il letto, ripetendo senza pensare gesti esatti che mi riannodano a una storia che mi eccede, mi sembra di fare una cosa bella e giusta. Non importa a nessuno, ma ha una sua verità. L’arte mi sembra una cosa molto simile a un letto ben fatto, le cui pieghe vengono cancellate passandovi per ultimo il palmo della mano).

Se guardo a partire da questa prospettiva la personale di Chiara Camoni curata (impeccabilmente) da Alice Motard al CAPC di Bordeaux, mi rendo conto che ogni opera esposta evoca la forma e le funzioni della casa: una casa che però non è uno spazio astratto, ma che è restituita come tessitura di relazioni e gesti. Mentre scrivo, ordino finalmente, dando un colpo deciso al tasto ‘invia’, un libro di Sandra Burchi dal promettente titolo Ripartire da casa4, che da tempo circola nei discorsi tra me, Chiara e le altre amiche, scritto in tempi non sospetti e per questo ancora più interessante, ma che arriverà comunque troppo tardi per poter essere utile al mio articolo. Di case abbiamo iniziato a parlare con Chiara passeggiando sulla spiaggia durante un’estate, e in parte quei discorsi sono diventati un ciclo di seminari che abbiamo chiamato La giusta misura e poi sono stati al centro di un appuntamento con le amiche artiste e curatrici che ha punteggiato le settimane del lockdown e di cui, capisco ora, resta molto di più che una cartella di immagini e fogli di appunti. Rievocare ora questo appuntamento mi permette di inserire un’altra questione che ha a che fare con il lavoro di Camoni in generale e con la mostra di Bordeaux in maniera particolare, il fatto cioè che il fare insieme presuppone o ha come effetto anche il pensare insieme, ovvero quella cosa che Chiara Zamboni identifica nell’amicizia politica5, e che tradotto nell’apparato espositivo serve a ripensare e sovvertire i limiti dell’autorialità mettendo al centro della creatività la parola: ‘e’: lo spazio che si apre tra due o più persone al lavoro e che travalica l’opera in sé e che in figura può trovare espressione nel vuoto carico di energia che separa due magneti in Untitled 01 (2009). Allora è chiaro perché quest’ultima mostra, che si intitola “Deux Soeurs” – cioè due sorelle – è costruita a specchio, e perché a ciascun lavoro corrisponde un suo doppio, così che visitando le due sezioni parallele si giunge ad un effetto di accumulazione, di ripetizione differente. Petite Maison (2021) composta di una seduta, un tavolino che serve per ospitare un video di Bettina Buck e una serie di libri che hanno nutrito molti incontri de La giusta misura e un armadio in cui tra le altre cose è appeso un manto realizzato da Lucia Leuci, ha come contraltare la tenda circolare Senza titolo (una tenda), 2019. Il pavimento Senza titolo – un prelievo dal proprio paesaggio – è riecheggiato da Floor (for Clarice) – realizzato nel corso di un laboratorio. I Notturni trovano una simmetria nella serie di cieli realizzati con la nonna Ines Bassanetti, e i propri autoritratti disegnati senza staccare lo sguardo da sé hanno come contrappunto il Ritratto di Luca, suo marito. Il proprio segno si dilata e si espande nel confronto con quelli impressi da altre mani. Carrozzone (2021) funziona allora come approdo e sintesi della rete di relazioni e dell’accumulo di gesti, della fatica e anche dell’allegria che è una vita, di cui fanno parte tutte le persone che hanno attraversato nel corso del tempo la soglia della casa, che è anche lo studio, dell’artista. In questo senso “Deux Soeurs” non è una mostra personale, ma una mostra collettiva nel senso che porta in superficie, chiama con il proprio nome6 e inscrive dentro un’istituzione – il museo – i legami e gli affetti che rendono possibile il lavoro di creazione, e che l’opera custodisce e ridistribuisce.

*

La scorsa estate ho fatto un vaso con Chiara al tavolo dove qualche anno fa avevo visto lei e Bettina fare un piccolo fischietto. Gli stessi gesti servono per impastare, in fondo: lo ha fatto capire a entrambe Stefania Galegati lo scorso settembre. A settembre ho incontrato le altre amiche che vedo di estate. Settembre è così vicino e anche già impietosamente distante dall’estate (il mio tempo perfetto).