Giancarlo Politi/Helena Kontova: Che cos’è o cosa rappresenta per te l’arte oggi ?

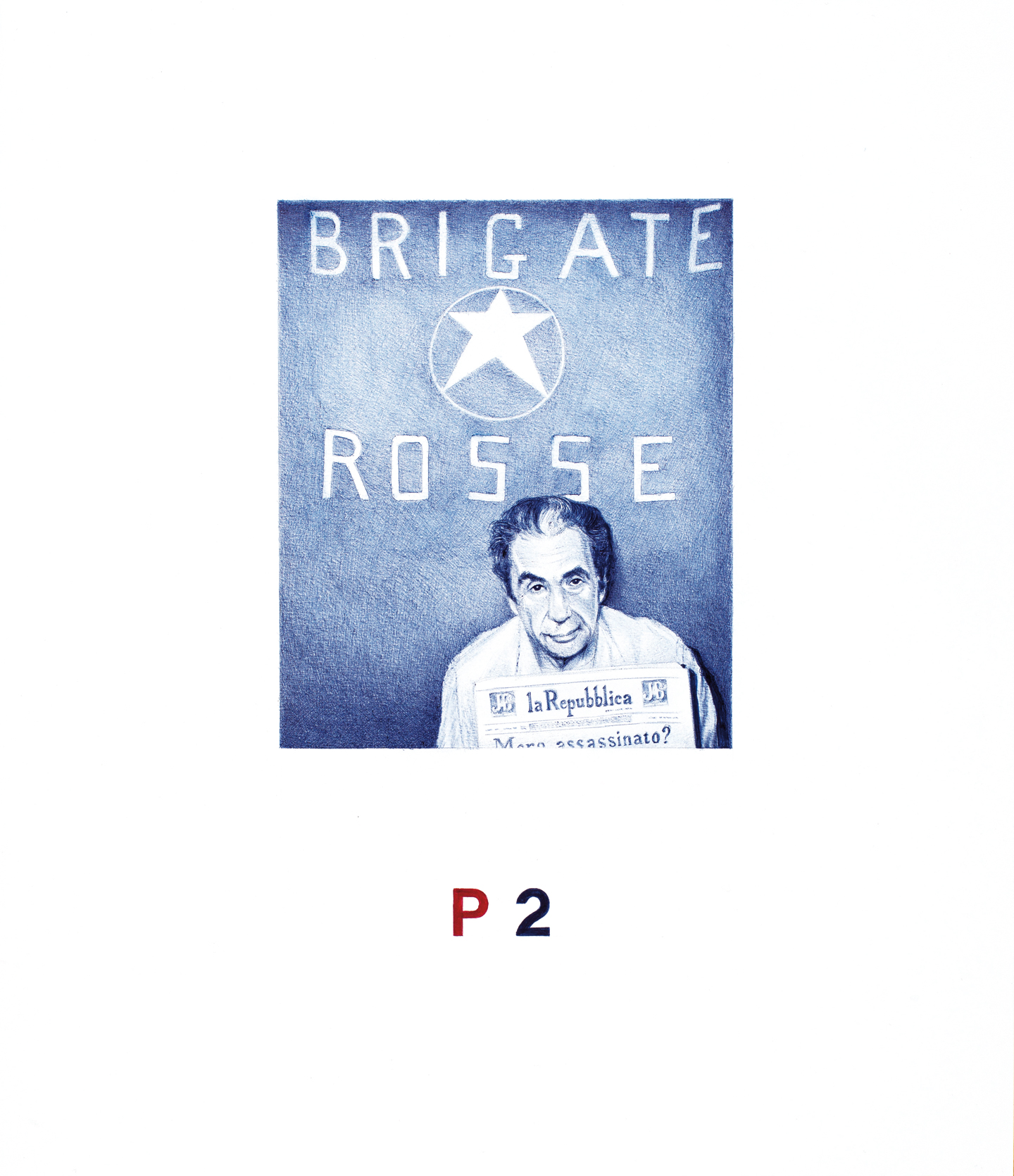

Claudio Parmiggiani: L’arte la considero oggi come un atto di resistenza civile.

GP/HK: Che senso ha per te oggi essere artista?

CP: Lo stesso di sempre: illudersi per un attimo di poter significare anche solo un infinitesimo dell’umanità che c’è in quello che osserviamo. L’emozione che proviamo di fronte a questo.

GP/HK: Come nasce un tuo lavoro?

CP: Non saprei. Ignoro come questo avvenga. So solo che un mattino ci si sveglia con delle immagini dentro, senza domandarsi da dove vengono, né come, né perché, senza chiedersene la ragione. L’arte è come una porta invisibile attraversando la quale usciamo da un mondo per entrare in un altro mondo dove si incominciano a intravedere la bellezza, la sofferenza, la verità. Un artista crea le proprie opere perché ha come un’esigenza, cercando la verità dentro la sua coscienza. Il lavoro nasce da un’urgenza.

GP/HK: Osservi il lavoro dei tuoi colleghi? Come giudichi invece certi artisti cult, distanti da te, come Jeff Koons o Jean Michel Basquiat o Maurizio Cattelan?

CP: C’è oggi un’arte che si nutre di Walt Disney come noi del Trecento, del Quattrocento. Si riconosce non in Wiligelmo, Giotto, Leonardo, Caravaggio, Goya, Brancusi, Boccioni, Rothko, Giacometti, ma in Tex Willer, Topo Gigio, Paperino, Topolino, Lollo Rompicollo, nel ninnolo, nel punto croce della nonna. Qualcuno lo chiama “Rinascimento”. Porta in eredità la Banda Bassotti, Gatto Silvestro, Pluto. Una dimensione ludica, mai vista prima, quando invece la realtà indica tutta la tragicità nella quale viviamo come condannati al rogo. Non c’è spazio per nessun ludismo. L’arte è un “mestiere di vivere” nel senso che Cesare Pavese attribuiva a questa espressione; trova il suo sogno e il suo inevitabile destino nel pathos, nel dolore, nel dialogo di se stessa con l’anima. Tutta l’arte lo insegna. Tuttavia il mio non è un no personale, ma un no a una concezione e a una pratica che sento estranee, nelle quali il mio pensiero non si riconosce, e dalle quali non c’è solo una distanza contingente, ma una distanza elettiva e che occorre mantenere. Occorre oggi lavorare come nel Quattrocento. Per un artista il problema non è di essere a tutti i costi “contemporaneo”, ma di essere artista. Nella tensione verso quell’attimo assoluto consiste il suo essere autenticamente moderno o, se si vuole, contemporaneo. C’è un grande equivoco e un altrettanto grande inganno nell’uso disinvolto e nell’abuso che si fa attualmente dell’attributo “contemporaneo”; nel tentativo di confondere l’estemporaneo, il ludico, l’intrattenimento, l’esaltazione acritica del presente e del quotidiano con il vero volto dell’arte contemporanea. Quando questo vano blasone non si rivela che un carcere. Quelli che tu chiami colleghi, io li chiamo compagni; la loro vicinanza al mio lavoro la considero un segno di solidarietà spirituale e il loro giudizio fondamentale. Con il mio lavoro mi rendo responsabile verso gli altri artisti e di artisti ce ne sono di due tipi, quelli che lo sono e quelli che non lo sono.

GP/HK: In passato hai realizzato opere a quattro mani con Mario Diacono?

CP: Abbiamo realizzato qualcosa di più di alcune opere a quattro mani. Abbiamo costruito un’amicizia e una fratellanza che va avanti da oltre quarant’anni, una confraternita composta da due monaci. Abbiamo “diretto” negli anni Settanta una rivista, Tau/Ma, edita da Achille Maramotti: cinquecento esemplari, segreta allora, segreta ancora oggi. Infine abbiamo firmato insieme alcuni libri-opera in tiratura limitata; dieci, quindici esemplari ognuno. Di questa confraternita hanno poi fatto parte anche Emilio Villa e Arturo Schwarz.

GP/HK: Ci ha colpito una tua affermazione: ”Il mio lavoro si esprime attraverso un vocabolario più segreto che estroverso, tende a velare piuttosto che a svelare, a ricondurre le immagini alla loro ombra”. Credi che nel mondo che invece tende a svelare qualsiasi segreto, il tuo lavoro funzioni come antidoto o come critica?

CP: La poesia si rivolge all’ombra, alla propria origine. Occorre portare l’arte lontano dalla teatralità, ricondurla alla sua solitudine, al suo silenzio, alla sua necessaria luce. Riportarla nella sua notte, nel buio di noi stessi. Occorre arare, arare dentro l’anima, per renderla fertile. Un’opera non può che nascere in rapporto con il suo mondo spirituale e non con quel sistema dell’arte globale che contrabbandano per il mondo mentre non è che una globale menzogna. Lo accettiamo quel mondo, ma lo attraversiamo senza concedere alcun sorriso. Da quel mondo sogniamo una libertà, sogniamo di essere soli.

GP/HK: Lavorare in segretezza in Italia, senza frequentazione assidua dei centri d’arte come New York, Londra, Parigi, è stata una necessità, un desiderio o una scelta critica?

CP: Se non la mia persona, sono le mie opere a frequentare Londra, Parigi, New York.

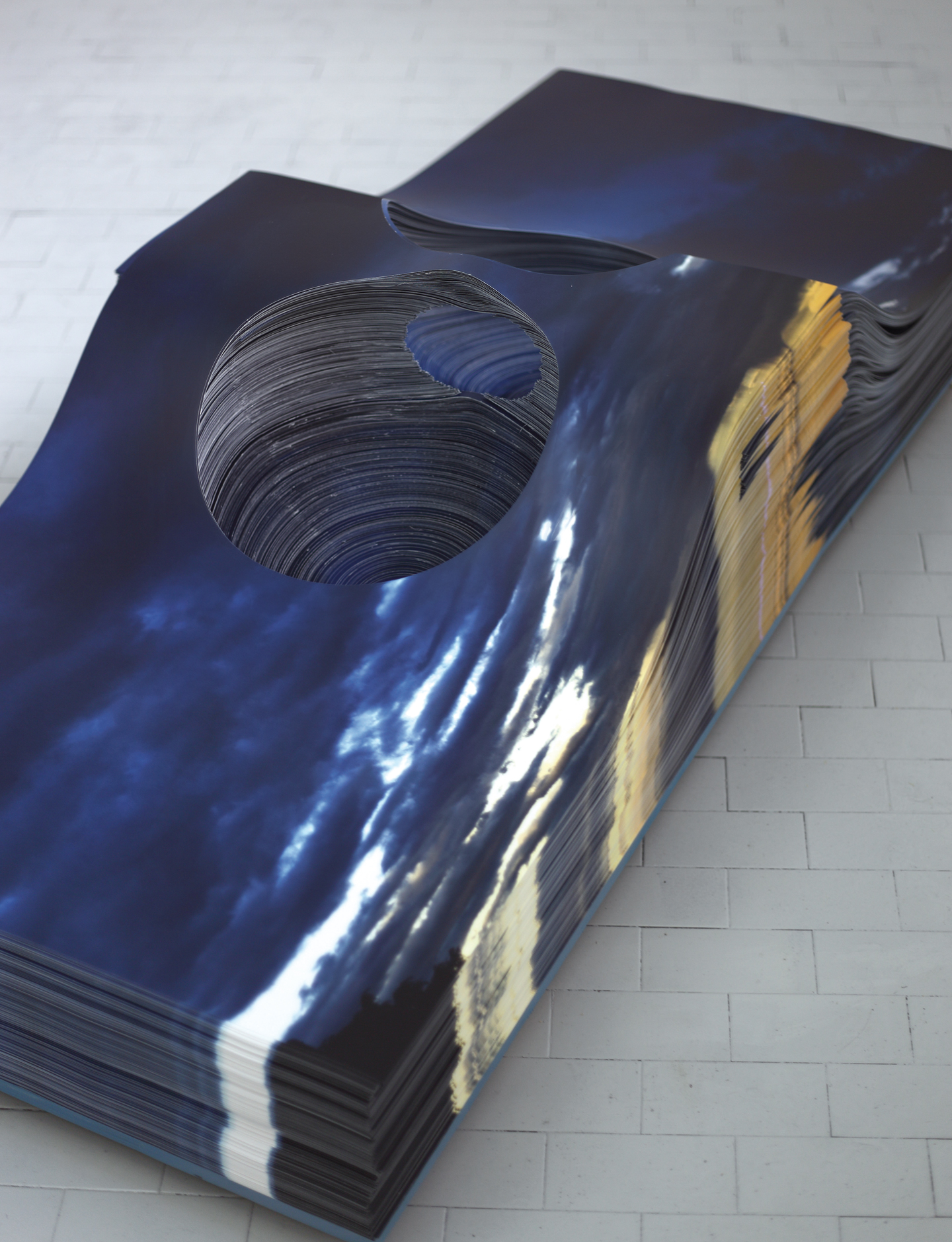

GP/HK: Ora stai preparando la tua prima mostra newyorkese da Stefania Bortolami. Saranno tutti lavori nuovi?

CP: Saranno tutti nuovi lavori e tutti pensati per quel preciso spazio.

GP/HK: Nella preparazione di una mostra, tu pensi al luogo dove si terrà? Contestualizzi il tuo lavoro?

CP: Un’opera può far vivere un luogo, se è in grado di farlo parlare. Solo a condizione di riuscire a radicarvisi come in un luogo assoluto. Questo problema del dialogo con il luogo, e del luogo con l’opera, è una cosa molto delicata. Passi accanto a cento persone e ti sono tutte indifferenti, poi ce n’è una dentro la quale ci sei tu. La stessa cosa sono i luoghi. C’è un’energia, allora quel luogo pulsa e se vuoi lavorare lì devi lavorare con quell’energia, non contro. In molti luoghi quell’energia non c’è. Se fai un buco in un muro di una qualsiasi cattedrale, esce sangue, se fai un buco in un muro di un qualsiasi museo non esce niente.

GP e HK: Molti dicono che in tutti i luoghi dove espongono si stabilisce un dialogo. Cosa vuol dire dialogo? Cosa vuol dire esporre?

CP: Esporre oggi non significa altro che appendere. Non significa più niente. Ci sono cose molto precise, mostrare è una cosa, esporre un’altra. Il desiderio è sempre più quello di non collocare genericamente in un generico spazio ma creare luoghi evocativi, che trasmettano una scossa ai sensi. Rendere sensibile l’invisibile.

GP/HK: In un’altra intervista in Flash Art, di alcuni anni fa, dicevi che viaggiavi spesso in luoghi che ti ispiravano, come per esempio in Egitto o a Praga. Cosa hanno significato per te?

CP: Esiste un’opera che ho realizzato tra il 1975 e il 1991, costituita da quattro parti. Frammenti disseminati in altrettanti luoghi del mondo. Una in Italia, un’altra in Francia, un’altra ancora su un’isola del Nilo, tra Il Cairo e Luxor, una infine in Boemia, non distante da Praga. È difficile dire cosa abbia significato Praga, verso la fine degli anni Sessanta, per un giovane di venticinque anni, assuefatto al clima italiano di supponenza, di maldicenza, di discredito sistematico tra artisti, al chiasso e alla violenza come principale mezzo per imporsi, trovarsi davanti ad artisti nei quali ogni gesto, ogni parola, erano un atto di fede nella poesia. Essere ricevuto nei loro studi e nelle loro case dove si riunivano poeti e artisti e in quelle occasioni sentirsi quasi il soggetto stesso dell’incontro, sentirsi parte di quella società segreta, di quella Praga clandestina e resistente che allora poteva essere definita la capitale morale dell’arte.

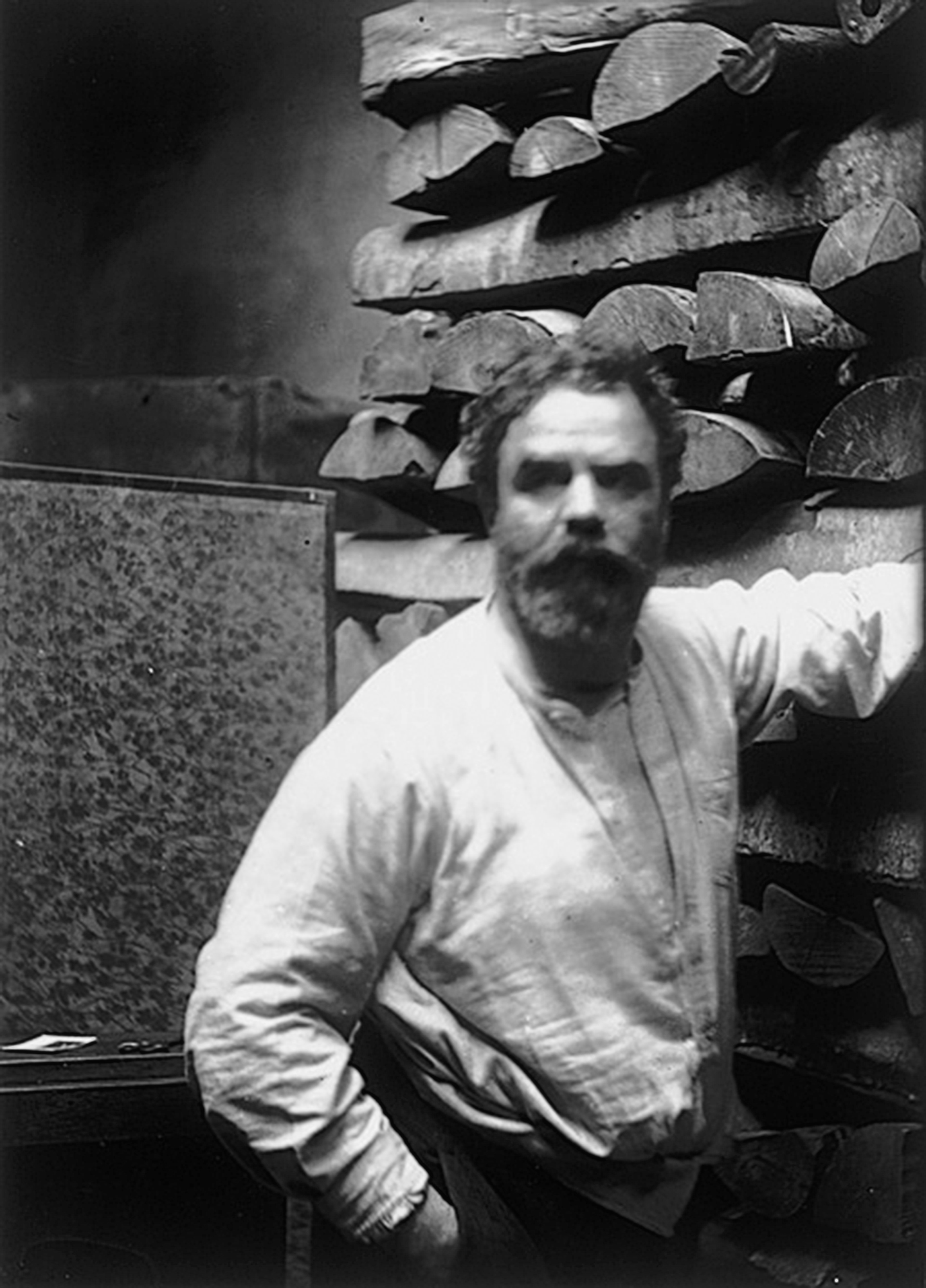

GP/HK: Nel tuo studio si trovano oggetti che fanno parte del tuo mondo creativo. Più che uno studio d’artista di oggi, un luogo di contemplazione, un pensatoio, uno studiolo. Calchi del corpo umano, una raccolta di farfalle sul leggìo, frammenti di poesia, spartiti di musica, figurazione e astrazione che si incrociano come in un sogno. Stai cercando l’ equilibrio, l’armonia, l’oblio?

CP: Sto cercando di costruire un rifugio, una fortezza.

GP/HK: Che rapporto hai con la Storia dell’Arte? Quali sono gli artisti e i periodi storici a cui ti riferisci maggiormente?

CP: Ad avermi formato è stata tutta l’Arte che ho potuto vedere. Anche dal quadro del più umile degli artisti ho imparato qualcosa. Credo che l’arte non trovi origine immediatamente dall’erudizione, ma da quella più alta forma di cultura che è la vita e che proprio nella vita stia la sua scuola spirituale, etica ed estetica.