Pubblicato originariamente su Flash Art n. 110 Novembre 1982.

“Perché c’è Qualche cosa, anziché il Nulla?” si chiede Heidegger. Nei quadri di Domenico Gnoli il Nulla diventa qualche cosa. È la “vita residua” passata in rivista, il quotidiano messo tra parentesi, la condensazione di tutto ciò che fugge inosservato per eccesso di informazione. Nel quotidiano non si ha nome e Gnoli mette in evidenza proprio questa assenza o questa perdita. Dipinge l’oggetto anonimo indierente impassibile, ma senza la presunzione di trovargli una misura, di indicargli un limite. Il limite è un continuo divenire di immobilità, quasi una sorta di controllo del reale da diverse distanze e da diverse posizioni. Vicino, sempre più vicino, fino all’impatto: vero, sempre più vero, fino al falso. Con la caduta nel particolare Gnoli infatti non svela le molteplici disposizioni oggettuali, non entra nella peripezia dei rapporti tra cosa e cosa, ma segnala il formarsi di una sorta di muro o di cortina che ostruisce la vista.

Il troppo vedere conduce alla cecità o allo slittamento dello sguardo. Nell’Autoportrait del 1965 appare solo una nuca con il taglio perfetto dei capelli e la loro precisa messa in riga. L’autoritratto è chiaramente un’autonegazione, dove il pittore non trova più se stesso, ma il suo rovescio, il suo non esserci (o il suo essere al di là della soglia dell’apparizione). In Back View del ‘68 entra in quadro la parte posteriore di una tela e di nuovo l’immagine mostra ciò che non si mostra, pratica il luogo della scomparsa. È un po’ come se l’opera non potesse sorprendere o controllare il reale se non nel momento in cui il reale stesso subisce uno spiazzamento, una trasgressione.

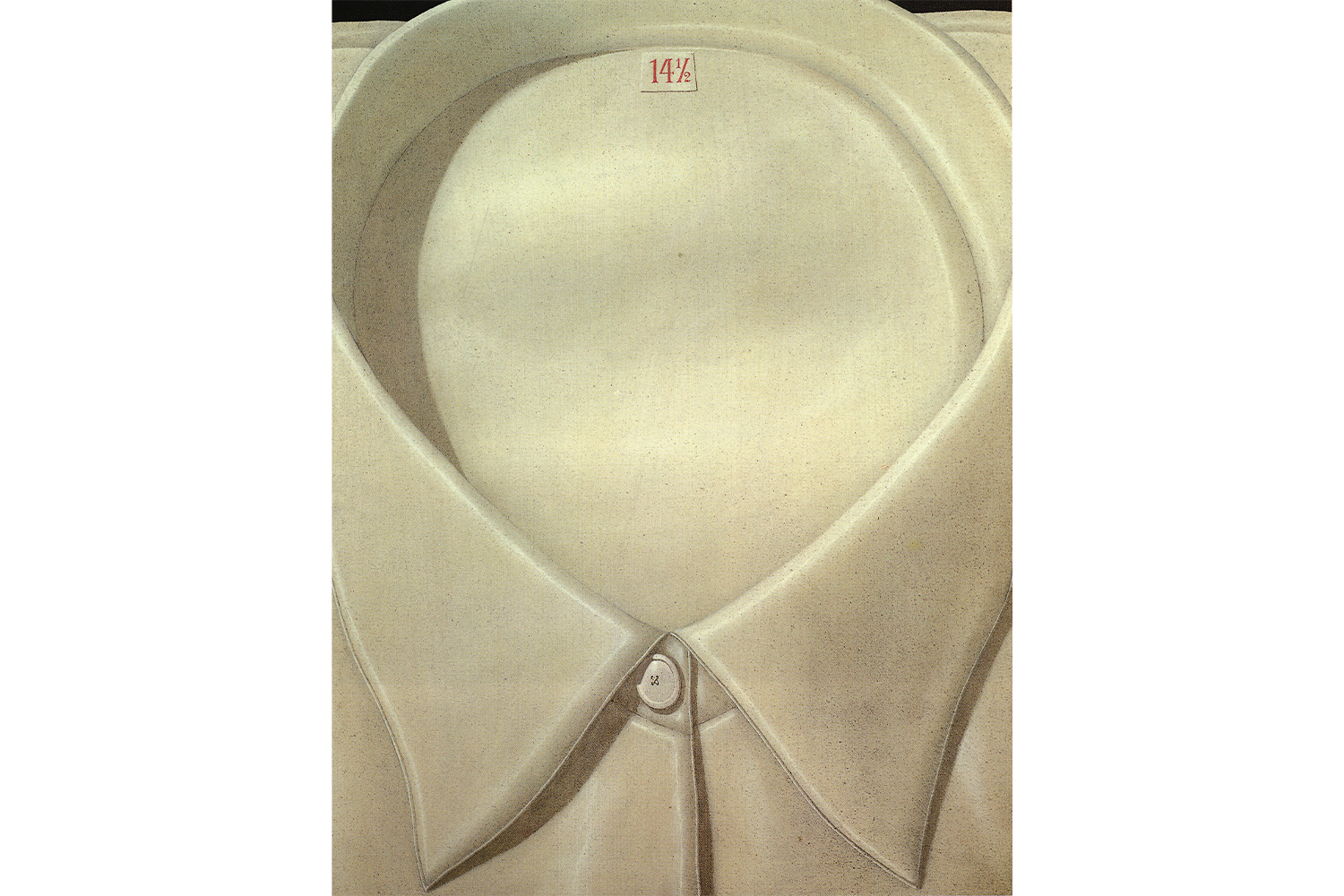

L’occhio si accosta sempre di più al dettaglio, procedendo chiaramente per sottrazione e lasciando indietro tutte le distinzioni e tutte le relazioni abituali. Arriva ad inquadrare il frammento gigante, il segmento d’asola, il bottone, instaurando quel concetto della pars pro toto, che può valere anche per il pollice monumentale di César o per i busti in nero di Pascali. Sono tutte isole di senso che reclamano la parte esclusa in una sorta di stimolo del nascosto, ma sono anche modi diversi di occupare e di abitare senza abitudine lo spazio dell’opera. Non rilevano solo i bordi dell’incompiutezza, ma arrivano ad affermare un nuovo compimento, un nuovo orizzonte immaginativo. Così tutto il campionario di oggetti comuni di Gnoli, alla fine, non ci fa vedere il mondo, bensì si fa vedere nel mondo. È un’«esteriorità» che occupa l’intero campo visivo, ponendosi come consistenza autonoma, come essenza delle cose (o delle loro frazioni).

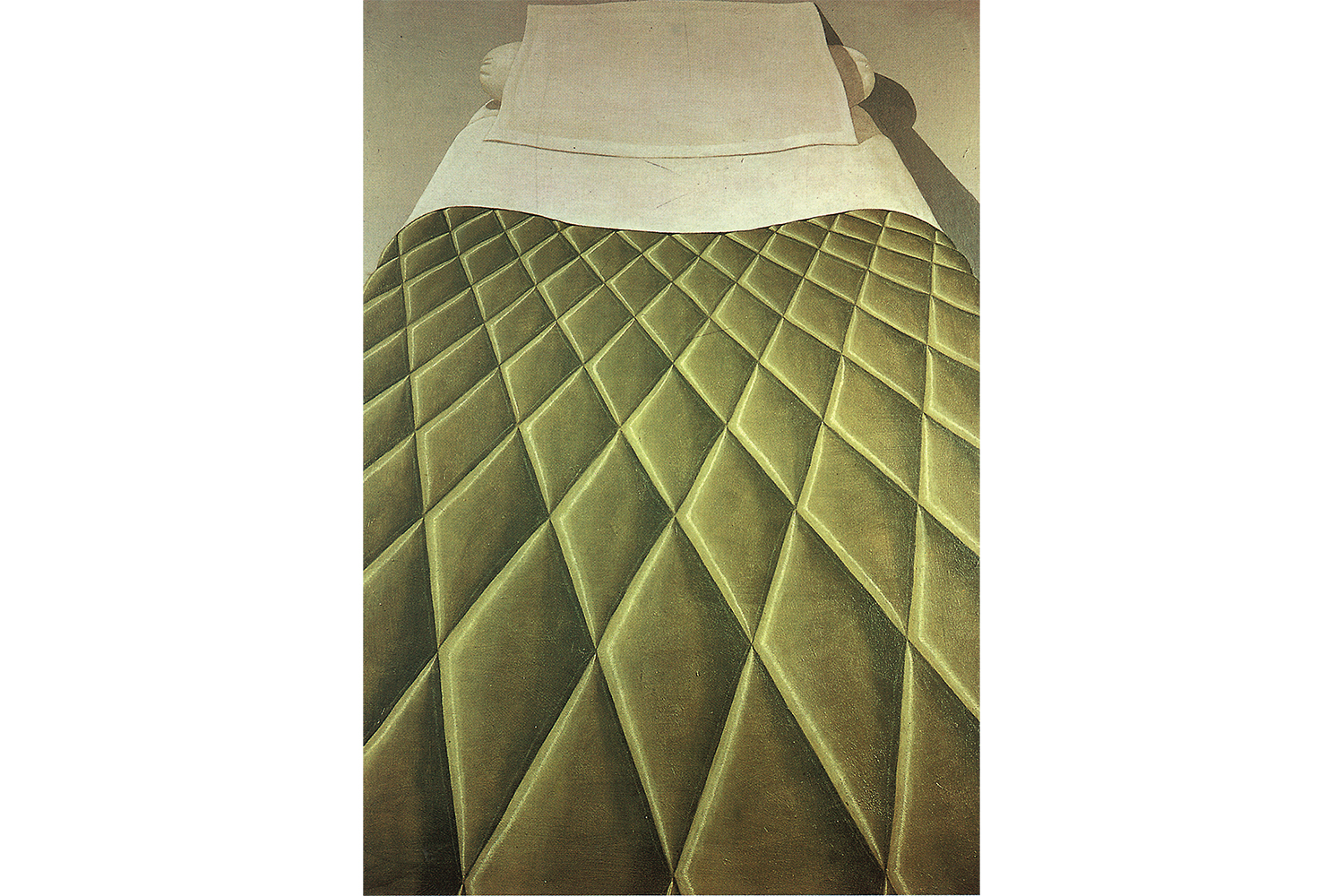

Nella sua discesa incontro all’infinitamente piccolo lo sguardo si arresta addosso al tessuto della materia, come addosso ad una epidermide che ha assunto la fisicità del calco, della copia dal vero; non si procede oltre, proprio perché l’immagine dell’oggetto arriva spesso a riempire totalmente lo spazio. Lo sguardo viaggia allora su di un mondo bloccato, irrigidito nell’arredo di sé stesso. Non conta tanto la profondità quanto la vastità e il suo ricamo analitico, ossessivo. Conta la pelle delle cose osservata attraverso la lente d’ingrandimento. Si va giù per tornare su, per stare a galla su un paesaggio dalle linee enfatiche e ripetitive. Il dubbio di un’influenza pop ci sta tutto, specialmente se si pensa ai numerosi vagabondaggi operativi di Gnoli in America tra gli anni ‘50 e ‘60 e la sua collaborazione con riviste newyorkesi (come Horizon, Glamour, Holiday, Fortune, Life, ecc.). Il contatto con un’arte che esibisce il sogno della merce è assai stretto: si procede sullo stesso campo privo di sorprese e fitto di rassicuranti conferme, operando in superficie, quasi a voler levare all’immagine il rischio di appesantirsi di significati e di rimandi che essa non ha: “I dipinti sono carichi della loro stessa presenza” afferma Wesselmann e Gnoli gli fa eco con parole similari: “Io non intervengo mai attivamente contro l’oggetto, subisco la magia della sua presenza”.

Il quotidiano elevato ad icona, il luogo comune portato agli onori della cronaca (e della pittura), il rifiuto messo tra i fogli o i monumenti della storia: è identico il modo di aprire gli occhi e di ‘comprendere’ (nel senso dilatato di prendere, afferrare) la complessità mondana. Ma il pop artista americano in genere redige un ‘reportage’ senza commenti, urtante e sterilizzato, in gara quasi con lo stesso gioco del ‘media’. In lui la distinzione tra pratica artistica e pratica consumistica si assottiglia: l’accettazione cancella ogni critica ed ogni esorcismo immaginativo. In Gnoli invece si produce come una specie di distanza e di isolamento. L’oggetto-immagine viene costruito a regola d’arte, dimenticandosi della sua destinazione, delle sue possibilità d’uso. Non è una sirena di richiamo, un accattivante raddoppio (prelievo e rilievo) degli ‘spettacoli’ pubblici o privati, ma un montaggio appartato, una operazione diretta a “raffigurare gli oggetti che si conoscono e a raffigurarli come si vogliono conoscere” (Luigi Carluccio). Quindi una messa in discussione della schematica connotazione dell’objet trouvé, per una sua assunzione intima e quasi feticistica.

In questo avvicinamento ‘face to face’ all’oggetto finisce per dissolversi l’atmosfera, quello spessore d’aria che si frappone tra noi e le cose, rendendone incerti i contorni; si dissolve la luce dell’alba o della sera e rimane al suo posto soltanto quella certissima dello zenit. Per cui la tela diventa un campo di battaglia tra la solidità degli oggetti dipinti e la solidità delle ombres portées, un luogo lampante dove si svela un’immagine corteggiata, architettata, accuratamente ‘pettinata’ e arabescata: ma perciò anche ingannevole, una vera trappola per lo sguardo, che crede di riconoscere tutte le stanze e i luoghi delle proprie abitudini e invece si trova di fronte ad una scena che pratica la perversione del trompe-l’oeil, tra continui sfasamenti di inquadratura e una materia che congela anche le pieghe più fonde.

Renato Barilli ha parlato di “un atto contemplativo ‘bête’, inanimato, fiaccamente miope e aderente”, come di una strategia per cogliere le angolazioni più inedite del vero. E non c’è dubbio che la fissazione di un punto del reale finisca sempre per stanare le cose dalla loro condizione inerte, ma mentre le riscatta, le mette anche a morte, le ‘museifica’. È il doppio itinerario di Gnoli: quello di vedere per trattenere, di stazionare con gli occhi per evidenziare la presa. Così il particolare entra nel luogo della massima epifania, fino alla paralisi di ogni suo eventuale movimento. Diventa la farfalla (o una sua ala) messa in bacheca, la statua collocata nella nicchia, il presente posto di traverso tra archeologia e durata. C’è in questo procedimento qualcosa di simile a ciò che compie David Hemmings, nel film di Antonioni Blow up con il suo rituale e automatico gioco di clic e la scoperta di un volto nascosto sulla superficie della pellicola. Il suo concitato ingrandimento e la sua esposizione dei particolari segnano come una penetrazione, una precipitazione incontro al vero filigranato dentro il visibile. Una corsa verso un impossibile possesso del corpo del reato che in fondo è anche il corpo del reale. La prova è effimera (illusiva) e perciò è destinata a scomparire. Ma è il rilevamento di una costante diversità o alterità ciò che interessa, è la certezza che qualcosa si annida sempre oltre l’estremo orizzonte. Gnoli materializza appunto questo orizzonte, ci sta sopra, pronto a sorprenderlo con le sue sabbie e i suoi acrilici, proprio nel momento in cui esso appare massimamente scoperto, indifeso, in bilico (un letto con l’ombra di un recente abbandono, un bottone che slitta, una zip che conosce l’intoppo).

È una simile strategia che provoca la vertigine dell’inganno ottico, lo sconcerto di una presa dal basso, di fronte o addirittura di un planaggio dall’alto. Per sconfiggere il distacco tra oggetto e rappresentazione Gnoli arriva perfino ad aggrapparsi alla ribalta della scultura e negli ultimi anni passati a Deja sull’isola di Mallorca egli fabbricherà cravatte, busti, scarpe in bronzo (1968), invadendo lo spazio con articoli di abbigliamento pronti per l’uso (o in posizione d’uso), ma assolutamente vuoti, sostenuti solo da se stessi e dalla propria fisicità. E si arriva così al punto finale, all’interrogativo più assillante: Gnoli ha preso “partito per le cose»”, come Francis Ponge, mettendole in posa (anzi in tutte le pose), ma è poi riuscito a duplicare nell’immagine il suo stimolo di conoscenza, a passare oltre il puro scontro o il puro contatto pellicolare? “Per me l’oggetto quotidiano – scrive lo stesso Gnoli – è più importante, più bello e più tremendo di ogni invenzione e fantasia che abbia potuto crearlo”. Il segreto del mondo, cioè, sta nella cosa stessa, estratta dal suo contesto utilitario e funzionale e messa in primo piano, al di fuori di tutti i nomi, i numeri, le catalogazioni. Anche Wittgenstein è d’accordo quando dice: “Siamo incapaci di notare una cosa che è sempre davanti a noi”. La voce della cosa sarà allora la sua presenza. Il suo svelamento risiederà nella sua apertura, nel suo venire avanti, sull’orlo del proscenio rappresentativo. Nell’opera Lady’s feet del ‘69 l’immagine di due scarpe femminili arriva addirittura a travolgere tutti i confini, urtando contro il piano limite del quadro e sopportando dei ritagli di luce che sembrano venire dall’esterno, da una sorgente luminosa che sta al di qua dello spazio della pittura. Sono lampi di muta rivelazione, che accorciano tutte le fratture e tutti gli intervalli tra il dentro e il fuori, tra la realtà e la finzione.

L’altrove abita dunque in ogni luogo. E sulla stessa intuizione si era mosso anche Magritte, nella sua caccia alle relazioni defunte, agli orientamenti perduti, ma la sua pittura funzionava come un “inganno palese” (Guido Almansi), come l’esibizione di un malinteso e di un tradimento tra cosa e immagine. Il mondo di Gnoli invece non contempla la trahison des images: “Io non voglio aggiungere né togliere niente. — sottolinea — Non ho mai avuto l’intenzione di deformare il mondo”. Al bando allora tutti i travestimenti e tutti i trapianti. Il dose up realizza un rapporto all’accusativo con l’oggetto, proprio accusandone l’urto, la carica implacabile, fino a trasformare il notum in novum, la cosa conosciuta in una cosa da esplorare. Intatta, netta, aurorale.

Il viaggio di Gnoli diventa allora un viaggio nell’assoluto, non più ‘au bout de la nuit’, ma ‘au début du jour’, una regressione mitica verso un imprecisabile anno zero, dove tutto rimane uguale e insieme tutto è trasformato, un po’ come nel romanzo Dissipatio H.G. di Guido Morselli che racconta di una terra popolata ormai soltanto da “oggetti vicini e irraggiungibili, noti e irriconoscibili”. È il provvisorio che trova una sua permanenza e una sua stabilità, è il vuoto che dà il senso al pieno, è l’assenza che richiama la presenza e l’essenza oggettuale. Ogni cosa si è ritirata nel possesso di se stessa e ogni vicinanza è sospesa in una lontananza metafisica. L’uomo esiste solo come allusione e insieme come elusione: un’ombra su una poltrona (Absence, 1966), una giacca troppo tirata su un ipotetico corpo (Giacca a doppio petto, 1965), un manichino che fa tutt’uno con l’oggetto, al punto da divenire parte integrante dell’oggetto stesso (Inverno, 1967).

Clausura e censura, esibizione ed esiliazione, ultra ed uterus. L’opera vive nel sospetto della propria ambiguità di segno. Segnala tutto ciò che è stato evacuato (l’abito, la capigliatura, il tavolo Sans nature morte) o vi è stato coperto, adombrato (l’elemento vivente). Ogni arredo è come il velo nel tempio di Sais o come una mano che si posa lievemente sui tasti di un pianoforte, senza trarne la musica che vi è celata. In questa sosta nel tempo si colloca la pittura dell’imprevisto, del mai visto prima, si toccano i contorni dell’inedito. “La pittura di Gnoli – scrive G.C. Argan – non ferma il tempo, ma lo rallenta, lo incatena al ritmo di un’osservazione e di un’operazione pittorica meticolosamente precise”: in un ricamo che registra le minime variazioni dell’oggetto, senza raggiungere mai una vera chiusura o un vero arresto. Non si profana il manto delle apparenze, è vero, ma vengono oerti gli indizi per un itinerario verso l’ignoto. La pagina pittorica addita ogni volta una mossa di scavalcamento (o di sprofondamento), senza arrivare però a realizzarlo. Si sta dentro il recinto dell’enigma, nell’ipnosi dello smarrimento. Ogni particolare (ogni ricciolo di pelliccia o di parrucca) è come uno di quei punti interrogativi con i quali Savinio spesso sostituisce la testa dei suoi personaggi, una curva che si spezza in aria, un amo a cui restano appese le domande senza risposta. L’arte allora si qualifica come impossibilità a procedere, come luogo della schisi tra la cosa e il suo essere ed entra per necessità nella doppiezza e nel mascheramento. Quindi Gnoli come De Chirico e i suoi oggetti estranei e frigidi o come Carrà e la sua Camera incantata? Qui la materialità pura dell’oggetto sposta il nonsenso in superficie, confinando il mistero nella stessa tecnica pittorica, dove le carte in gioco non cambiano, ma semplicemente slittano in avanti, per essere messe in tavola.

E sono le stesse di sempre, come le nature morte di Morandi, vere e proprie cose-edificio che “fanno quadrato” per mostrare i segni della loro plasticità e della loro esperienza spaziale. È nel transito tra il connotato domestico e la grande avventura percettiva che si assesta la modificazione dello status iniziale dell’oggetto.

Le mirabilia mundi sono fatte con il kitsch, con “le buone cose di pessimo gusto”, organizzate in una dimensione euclidea, dentro lo splendore del ritmo, del calcolo, della misura. “Je suis métaphisique”, ci tiene a dire Gnoli, ma la sua metafisica si presenta proprio come una coniugazione tra l’equilibrio di una tradizione classica (quattrocentesca, mantegnesca) e l’obiettivo ossessivo di un Godard. Tutte le forme sono forme architettoniche, ma con delle geometrie ansiose, delle inquadrature ‘sbagliate’, dove molto rimane dietro o fuori del quadro.

L’arma d’attacco (e d’attracco) di Gnoli è sempre il régard, un occhio fotografico che vede la cosa già proiettata sullo schermo. Ma il suo procedimento non mette in fila fotografia e pittura, non fa discendere l’immagine da una lastra già stampata (come invece fanno gli iperrealisti, anche quelli a lui più vicini per taglio o per soggetto, come Har Sanders e John Kacere): egli si confronta ad “occhio nudo” con il reale. Arriva alle soglie della fotografia, ma attraverso la pittura. Lo spettacolo del mondo egli lo fa a mano, come sempre aveva fatto a mano tutti gli spettacoli di tutti i mondi visti o semplicemente sognati. Nato a Roma nel 1933 e morto a New York nel 1970 Gnoli è stato un voyageur voyeur, che nei primi anni ha illustrato ogni luogo dove il suo sguardo è sostato (Londra, Siviglia, Gerusalemme) attraverso la peripezia di un segno tirato a volo. A volte si tratta di un segno che si consuma in un movimento appena sospettato o accennato, ma più spesso è un tratteggio che persiste, aggirandosi all’impazzata sul foglio fino al suo completo arredo contratto e intensivo. Ci sono tanti punti di attraversamento, ma alla fine tutto sembra indurirsi, ripiegarsi dentro un orizzonte favoloso e ironico, che sta a mezza via tra un’illustrazione del ‘700, le “rappresentazioni sceniche”, di Hogarth e le descrizioni sociali di Ben Shahn.

Il segno è già teatro, del mondo e di se stesso, è manifestazione di un travestimento che non ha ancora un approdo, ma molte facce. Quelle stesse facce che Gnoli dovrà vestire per dei teatri e dei personaggi ‘veri’ in Re Cervo (di Carlo Gozzi) e nel Mercante di Venezia (1953) alla Schauspielhaus di Zurigo o in As you like it all’Old Vic di Londra. La scenografia diventa una prigione dalla quale l’artista romano non può liberarsi neppure tentando recite a soggetto (come nelle illustrazioni di una sua fiaba Orestes or the Art of Smiling o come nella copertina de romanzo di Calvino II barone rampante): il mondo è già diventato uno spettacolo senza identità con tante figurine che fanno blocco dentro il groviglio dei segni. Tutto quanto fa teatro e tutto quanto è condannato al proprio spessore e alla propria muta densità. Blanchot parlerebbe del “tacito linguaggio de visibili”, della loro presa lenta e incontenibile sul corpo della pagina. E quando l’evocazione (il racconto segnico) si convertirà in vocazione, in chiamata alla dilatazione dell’oggetto singolo, continuerà a persistere la teatralità, anche se mancherà l’azione. I mille segmenti di un paesaggio diventano le increspature di una giacca a spina di pesce o gli ondeggiamenti di una pettinatura. È solo questione di messa a fuoco. Più vicino o più lontano: ma non si esce dalla concezione di una pittura intesa come “le théâtre et son double”; il teatro come realtà, la teatralità della vita, la vita vista in colossal.