Una fila di neon illumina debolmente una sala mescolandosi al chiarore che proviene da nove lettori portatili di microfiche disposti su altrettanti tavoli. L’opera realizzata da Elisabetta Benassi per la 54ma Biennale di Venezia potrebbe sembrare un ufficio abbandonato nel mezzo del lavoro, se non fosse per la perdurante presenza dell’elemento sonoro creato da incessanti rumori di strumenti meccanici accordati gli uni agli altri. È il suono di un lavoro costante compiuto nel buio, come da un gruppo di ciechi incuranti di ogni elemento esterno, intenti a far scorrere sempre nuove schermate sui loro visori, senza alcun ordine. I lettori sono quelli a forma di valigetta ventiquattrore che fino a non molto tempo fa venivano utilizzati per consultare gli esplosi dei motori nelle officine, e che conservano qualcosa di quegli ambienti e di quelle atmosfere che tante volte nei lavori precedenti l’artista ci ha fatto conoscere, mostrandoci la bellezza abbandonata di una tecnologia che non ha conquistato la pulizia eterea dell’era digitale, ma che ancora odora di grasso, imbratta le mani, canta con voce propria, generando attriti e vibrazioni senza nascondere troppo la fatica del suo funzionamento e l’usura del suo corpo. I nove lettori sono fratelli di quell’unica macchina per microfilm alla cui presenza il visitatore veniva ammesso nella precedente opera, Memorie di un cieco del 2010. In una stanza vuota ci si ritrovava a tu per tu con un oracolo meccanico, enunciatore di sentenze che nessuna immagine sarebbe venuta a chiarificare. Quella macchina obsoleta è cieca come i veggenti della nostra tradizione, come cieco e vecchio era il greco Tiresia e l’Isacco della Bibbia: è a suo modo uno fra “i vegliardi ciechi che attraversano in folla le nostre memorie” secondo un’espressione usata da Derrida nel saggio da cui l’opera prende il titolo. Proprio in quel saggio, se letto in filigrana, si può rintracciare l’origine di quella forma di autorevolezza che i macchinari invecchiati possiedono ai nostri occhi quando iniziano a parlarci su un piano diverso da quello della loro piena funzionalità.

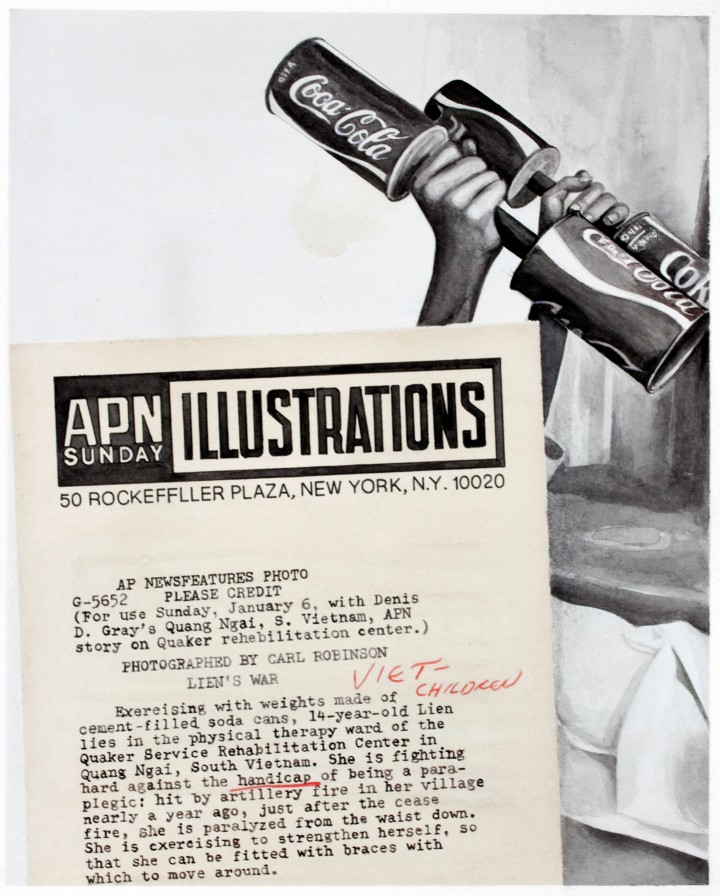

Avvicinandoci a ognuno dei nove lettori ci troviamo di fronte a serie apparentemente infinite di retri di fotografie, mostrati uno a uno abbastanza a lungo per leggere quanto vi appare scritto: indicizzazioni, timbri e annotazioni, aggiunti a ogni nuovo uso e a ogni nuova archiviazione nei database di fotogiornalismo. Alcune immagini alludono a fatti storici sufficientemente noti perché la foto emerga nella nostra memoria, come un’impressione sulla retina, richiamata in negativo dallo stile burocratico delle brevi frasi.

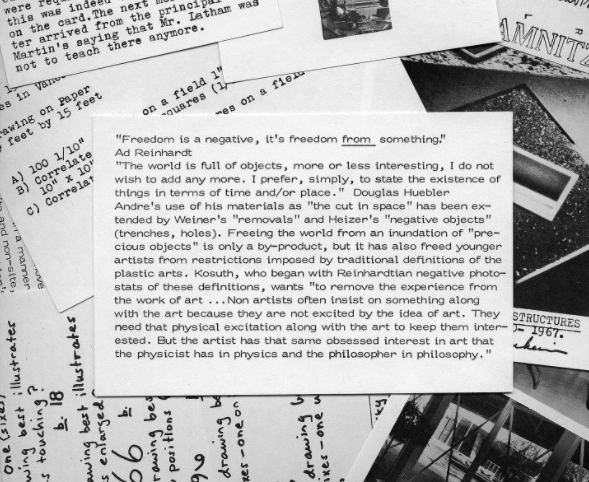

Ha ragione Andrea Cortellessa ad aver sottolineato in un suo ottimo testo come questa ricerca iniziata con la mostra “All I Remember” restituisca all’immagine una fisicità di cui le contemporanee teorie estetiche l’avevano progressivamente privata, riducendola a simulacro. Non a caso il gesto di girare e mostrare il verso dell’immagine, il verso di una possibile opera, fu compiuto da Giulio Paolini nei primissimi anni Sessanta, all’interno di un percorso di analisi degli elementi costitutivi dell’arte visiva, dei suoi dati fisici e primi. È altrettanto vero, però, che quei corpi di fotografie che vediamo pur sempre come un’immagine luminosa su un visore hanno una natura simile a degli scheletri: un po’ realtà e un po’ ectoplasmi. A ben vedere l’operazione qui è molto diversa sia dalla rivoluzione paoliniana che dalle successive pratiche dell’ortodossia concettuale a cui dobbiamo il consolidarsi di un assunto tautologico che stabilisce l’equivalenza o quantomeno una pari rilevanza di didascalia e fotografia, intese come parti complementari o persino intercambiabili.

I retri che scorrono sotto il nostro sguardo e le scritte che vi si leggono evocano piuttosto i “rebus” di Marcel Broodthaers, quando scrisse su parti di muro bianco: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 ecc. senza che nessuna figura realmente vi corrispondesse. In tal modo portava l’immagine a identificarsi con la porzione di realtà sulla quale l’indice numerico veniva posto, ma anche a smaterializzarsi nel vuoto bianco che contiene ogni possibile — e nessuna — immagine; conduceva la figura a essere nient’altro che la scritta stessa, testo e immagine insieme, come in un inedito ideogramma composto dalle linee nere che tracciavano l’indice.

Benassi ci mostra il dorso solido e cartaceo delle fotografie, ma così facendo fa di quel corpo anche uno schermo oltre il quale l’immagine può liberarsi nel buio, abbandonare la superficie per tornare a essere, come all’origine, nulla più che ombra e luce. Corpo dunque, ma anche spoglia, lenzuolo di fantasma e un’altra cosa ancora: un tentativo di ricostruzione dell’immagine attraverso il suo ambiguo identificarsi con il testo, un processo di assimilazione che troviamo chiaramente enunciato nella precedente serie di acquerelli presenti nella mostra “All I Remember”, i quali riproducevano con virtuosismo pittorico alcuni retri di fotografie.

Del resto fu il Mallarmé tanto amato e citato da Broodthaers e dai poeti visivi a restituire valore poetico alle parole sottraendovi capacità comunicativa, facendone suoni puri, oracolari, affondati nel silenzio e nello spazio vuoto della pagina. Allora non è poi così strano pensare di rifondare la verità e la sostanza delle immagini rendendoci ciechi, privando le fotografie a cui è affidata la storia del nostro Novecento della loro parte più apertamente comprensibile, della loro immediatezza visiva. Benassi fa delle immagini un archivio aniconico da cui far emergere un significato più distillato di quello che ebbero, come inflazionate copie di copie, nel veloce presente dei media.

Al processo di ricostituzione del senso perseguito attraverso l’obliquo gioco di specchi tra testo e immagine appartiene anche la meditata scelta del titolo che per quest’opera, come in non poche delle precedenti, è di derivazione letteraria; è esso stesso testo attraverso il quale viene suggerita un’ulteriore, sfuggente, equivalenza. Il titolo The Innocents Abroad, dallo scritto di Mark Twain, ci viene offerto come una lunga descrizione/didascalia, come “il testo sul retro” dell’immagine che è l’opera nel suo complesso e del quale è necessario seguire tutti gli indizi che ci può offrire.

Gli Innocenti all’estero fu uno dei libri più letti e venduti della letteratura americana, non un romanzo, ma una raccolta di articoli dedicati alle diverse tappe del viaggio in nave compiuto dall’autore verso l’Europa e la Terra Santa. L’innocenza a cui Twain fa riferimento è quella di chi non si lascia condurre dal comune pregiudizio e guarda alle cose con occhi nuovi, senza troppa reverenza per ciò che il passato ha detto e per ciò che fu. Americano, Twain, fu straordinariamente poco disposto a lasciarsi emozionare dalle leggende del vecchio continente e tanto meno a perpetuare il tono pomposo e commosso con cui i taccuini di viaggio erano inclini a presentare testimonianze e rovine delle antiche culture. Eppure, per quanto “innocente” si proponesse di essere l’operazione di Twain, non poteva eludere l’assunto di fondo di ogni possibile reportage, che è quello di offrire una visione e una conoscenza attraverso occhi altrui, tanto più in un periodo storico in cui le guide letterarie non accompagnavano il viaggio verso i paesi descritti, ma lo sostituivano, offrendo un surrogato dell’esperienza diretta riservata a pochi. Se dalla conoscenza di paesi stranieri ci spostiamo verso quella dei contemporanei teatri bellici o anche di fenomeni sociali e politici domestici, siamo costretti a riconoscere che anche l’odierno reportage svolge la stessa funzione e a scoprirci di fronte all’esercizio del giornalismo e del fotogiornalismo pur sempre dei ciechi guidati da altri che sono tali per tradizione o pregiudizio. L’allegoria più vicina al monito di Twain, non a caso, è quella della Parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio che Benassi pose all’inizio della sua opera Tutti morimmo a stento del 2004. Lì aveva lasciato che la telecamera si muovesse a lungo sulla superficie dell’immagine prima di aprirsi sull’officina dove la riproduzione dell’opera era appesa, un po’ come le mani di chi non vede esplorano a tentoni la superficie di un oggetto prima di allargare i gesti all’ambiente attorno.

La forza di The Innocents Abroad vive nella enigmatica e distorta funzionalità dei nove lettori di microfiche nelle loro valigette ventiquattrore: loro sono i nostri innocenti all’estero, guidati dal caso, privi di sovrastrutture e di ordinamenti archivistici, ma anche custodi d’innumerevoli classificazioni precedenti di cui non possiedono la chiave e i riferimenti.