Pubblicato originariamente su Flash Art International n. 164 maggio-giugno 1992.

Nel 1969 Joseph Kosuth dichiarò: “Le opere d’arte che tentano di dire qualcosa sul mondo sono destinate al fallimento”.

L’arte che prosperava negli anni Settanta, Minimalismo, Formalismo o qualsiasi nome si volesse attribuire a un’opzione artistica che “consente uno studio oggettivo (del lavoro) a partire dai dati formali visibili” (Benjamin H.D. Buchloh), si era volontariamente allontanata dai dati sociali per diventare un’astrazione nel suo proprio territorio. A tali condizioni, l’arte diventa ermeticamente sigillata, astratta ed emarginata dal mondo. Pare che Daniel Buren nel 1970 abbia detto: “L’arte di qualunque genere è esclusivamente politica. Dunque, bisogna analizzare i limiti formali e culturali all’interno dei quali l’arte esiste e dialoga”. Non c’è fine alle innumerevoli citazioni tratte da Formalism and Historicity di Buchloh (1977), la cui prefazione contiene l’osservazione di Claude Ginz secondo cui gli artisti interessati “concepivano la loro pratica come una negazione critica della realtà”. Ormai da qualche tempo, l’arte ha stabilito rapporti stretti con la realtà come suo principio. Costruttivismo, Dadaismo e, naturalmente, il Bauhaus operavano nel presupposto che l’arte fosse capace di cambiare le vite, il che significava soprattutto migliorarle. Questo principio è ancora parzialmente valido, come testimoniano gli sforzi di Matt Mullican (per il momento solo “virtuali”); la città ideale da lui immaginata è strutturata principalmente su a un ipotetico benessere collettivo basato su valori morali. Vale la pena osservare che gli edifici progettati comprendono una biblioteca, uno stadio e, cosa più importante, un carcere, ma non un bordello. Altre opere d’arte conservano forti legami con la realtà. Lanciando l’offensiva, Hans Haacke ormai da qualche anno valuta e denuncia la quantità di ingiustizia presente nel mondo. Nel frattempo, le pratiche di Jenny Holzer e Barbara Kruger a volte rimandano, con la loro violenza incontrollata, ad alcune realtà sociali in particolare l’abuso di potere e la diseguaglianza fra i sessi – anche questi sono lavori basati sull’ipotesi di un mondo libero dall’ingiustizia. Questo genere di lavori presenta diversi gradi di denuncia e protesta, anche se non sono mai una reale minaccia al potere; al contrario, fornisce a quest’ultimo qualcosa per cui andare fiero, come ha dimostrato il padiglione di Jenny Holzer alla Biennale di Venezia.

Essere in grado di compiacersi delle proprie ingiustizie ci fa capire quanto credito dovremmo dare alle pretese di queste iniziative; inoltre, questa arte rappresenta l’ennesimo “soggetto” che sfocia in una raccomandazione ancora più moralista su come si possa ottenere un mondo “migliore”.

La distinzione tra bene e male (secondo quanto vuole il cliché) si fonda soprattutto su principi religiosi, o, più precisamente, principi di fede e convinzione. La censura di Mapplethorpe e Serrano, dei Versi satanici di Rushdie e, in Francia, di Je Vous Salue Marie di Jean-Luc Godard sono tra i primi esempi che vengono in mente.

Il problema sembra essere che le persone vogliono un po’ di arte nella realtà e anche un po’ di realtà nell’arte, ammesso che questo rappresenti un tentativo di costruire un mondo migliore, su cui ognuno peraltro ha un’idea diversa.

L’evidente ossessione di un mondo migliore trasforma oggi la protesta sociale in motore artistico, per cui la discriminazione, l’ingiustizia e la segregazione alimentano la produzione di arte.

Un po’ di tempo fa, sulla rivista Galeries, Kay Larson ha fatto un’ironica allusione al fenomeno in riferimento alla Whitney Biennial: “Individuare i difetti che si pongono tra vita e arte, tra norme sessuali, sociali e razziali da un lato e sentimenti intimi e personali di violazione dall’altro, è un lavoro a tempo pieno”. E bisogna ammettere che ormai da tempo l’arte ha costruito questo genere di raccomandazione virtuosa, una lezione duratura sul bene e il male.

Questioni come la discriminazione etica, sessuale e sociale, così come l’ecologia, passano attraverso l’arte, portando a un nuovo accademismo che assume una connotazione morale promuovendo il bene.

André Gide una volta disse: “I buoni sentimenti non creano per forza buona letteratura”. Baudrillard, nel frattempo, in La Transparence du Mal (1990), sottoponeva alla nostra attenzione l’importanza e l’interesse del lato malvagio dell’uomo: “La produzione ininterrotta di positività ha una conseguenza terrificante… Qualsiasi struttura perseguiti, espella ed esorcizzi i propri elementi negativi corre il rischio di provocare una catastrofe attraverso un capovolgimento così totale… Tutto ciò che censura il proprio lato maledetto firma la sua condanna a morte”. Più avanti, nello stesso testo: “Il mondo è così pieno di sentimenti positivi, ingenuo sentimentalismo e vanità canonica che l’ironia e la derisione, l’energia soggettiva del male, risultano sempre più indebolite. Per come vanno le cose, ogni movimento leggermente negativo dell’anima dovrà presto essere nascosto. Già la minima allusione arguta sta diventando incomprensibile. Presto sarà impossibile esprimere una qualunque riserva”. In effetti, la patina della “pia illusione” nasconde una autentica ipocrisia.

Un aspetto delle buone intenzioni è che rendono praticamente tutto legittimo, una cosa che Jeff Koons e Benetton hanno capito alla perfezione. Nel nome della bontà e dell’amore (oltre che dell’autopromozione), Koons ha generato il suo Made in Heaven. E per dimostrare che Benetton è contrario a qualsiasi forma di discriminazione, la sua nuova campagna pubblicitaria raffigura una vittima di AIDS.

In entrambi i casi conta solo lo scandalo, perché è l’unico ad essere visibile. La morale esibita da questi due esempi e altrove –– la lista è infinita e senza dubbio comprenderebbe la mostra anatomica di Matthew Barney –– serve da monito per l’ipotetica industria dello “scandalo”, l’unico vettore efficiente nella pubblicità.

Questa dimensione morale di Koons e Benetton, come della maggior parte degli artisti “impegnati”, ricorda quasi le indulgenze dei tempi medievali, quando le classi nobili compravano il clero nel tentativo di ripristinare il loro prestigio. Sembra che l’arte voglia scusarsi per aver gozzovigliato nei lussuriosi anni Ottanta, e adesso stia cercando di “riscattarsi”.

Il concetto di riscatto è al centro del recente scritto della giovane sociologa Nathalie Heinich, Van Gogh, antropologie de l’admiration (Van Gogh, antropologia dell’ammirazione). L’autrice ipotizza che l’incredibile popolarità di Van Gogh ai giorni nostri sia dovuta soprattutto a un desiderio collettivo di “farsi perdonare per non averlo riconosciuto in tempo”; e continua spiegando che, nel caso di Van Gogh, il mito dell’artista incompreso è del tutto fuorviante, perché il pittore godette di una considerevole popolarità in vita e fu impossibilitato a intraprendere una carriera che lo avrebbe portato a una fama più grande solo dalla sua morte prematura.

Nell’evangelizzazione su larga scala che l’arte sta intraprendendo in questo periodo, la questione dell’efficacia non si pone mai perché, il più delle volte, non è niente più che un “nobile pretesto”.

Ancora più inquietante è la reazione di orrore prodotta da un lavoro che rifiuta il moralismo senza prendersi il disturbo di verificarlo. Se American Psycho di Bret Easton Ellis ha destato scandalo (l’editore francese dell’autore rifiuta tuttora di tradurre l’opera mentre il suo traduttore storico ha svelato per telefono che il libro è “turpe”), è perché le azioni di un serial killer che sono oggetto di narrazione vengono restituite in modo neutro. In nessun punto il lettore sente che l’autore sta condannando l’omicida (che non viene mai arrestato dalla polizia). Nel caso di James Ellroy, i serial killer sono messi in mostra dal plot stesso della storia che sistematicamente li racconta come individui opposti alla polizia. Il bene: Ellroy; il male: Ellis. Si possono trovare delle analogie con l’arte; gli artisti che sfiorano cause “nobili” senza dare giudizi risultano subito sospetti. Riguardo ai neri: il bene: Renée Green; il male: Pruitt•Early. Mentre Renée Green illustra lo sfondo accademico, storico e culturale della discriminazione con la convinzione di una maestra di scuola, Pruitt•Early si esprimono nei termini dei semplici fatti della cultura senza davvero svelare la loro posizione. Si può solo immaginare che anche la straordinaria ambiguità dell’opera di Larry Clark disorienti anche gli spettatori benintenzionati. Questo “impegno morale” ha suscitato una grande confusione. Di conseguenza, Shopping Bags di Sylvie Fleury (l’artista ha dichiarato con notevole fermezza di non essere particolarmente interessata alle questioni femministe) è stato accusato di promuovere un’immagine degradante delle donne anche se la sua motivazione poggia su una direzione ben diversa. Dunque, se davvero dobbiamo sostenere una causa con un’opera d’arte, ammettiamo semplicemente che Sylvie Fleury sta facendo valere la causa della classe media, e accontentiamoci di questo. In Les lettres francaises, Philippe Sollers ha di recente scritto (a proposito di Céline): “Se dovessi fare un commento finale, direi che tutti gli scrittori dicono cose spregevoli. Così, possiamo chiudere la questione una volta per tutte. E tutto nel mondo sarà buono, con l’eccezione del grande, spregevole scrittore.

Qui sta l’ipocrisia in cui rischiamo di sprofondare da un momento all’altro in un mondo in cui la merce domina e determina il discorso in termini di positività”.

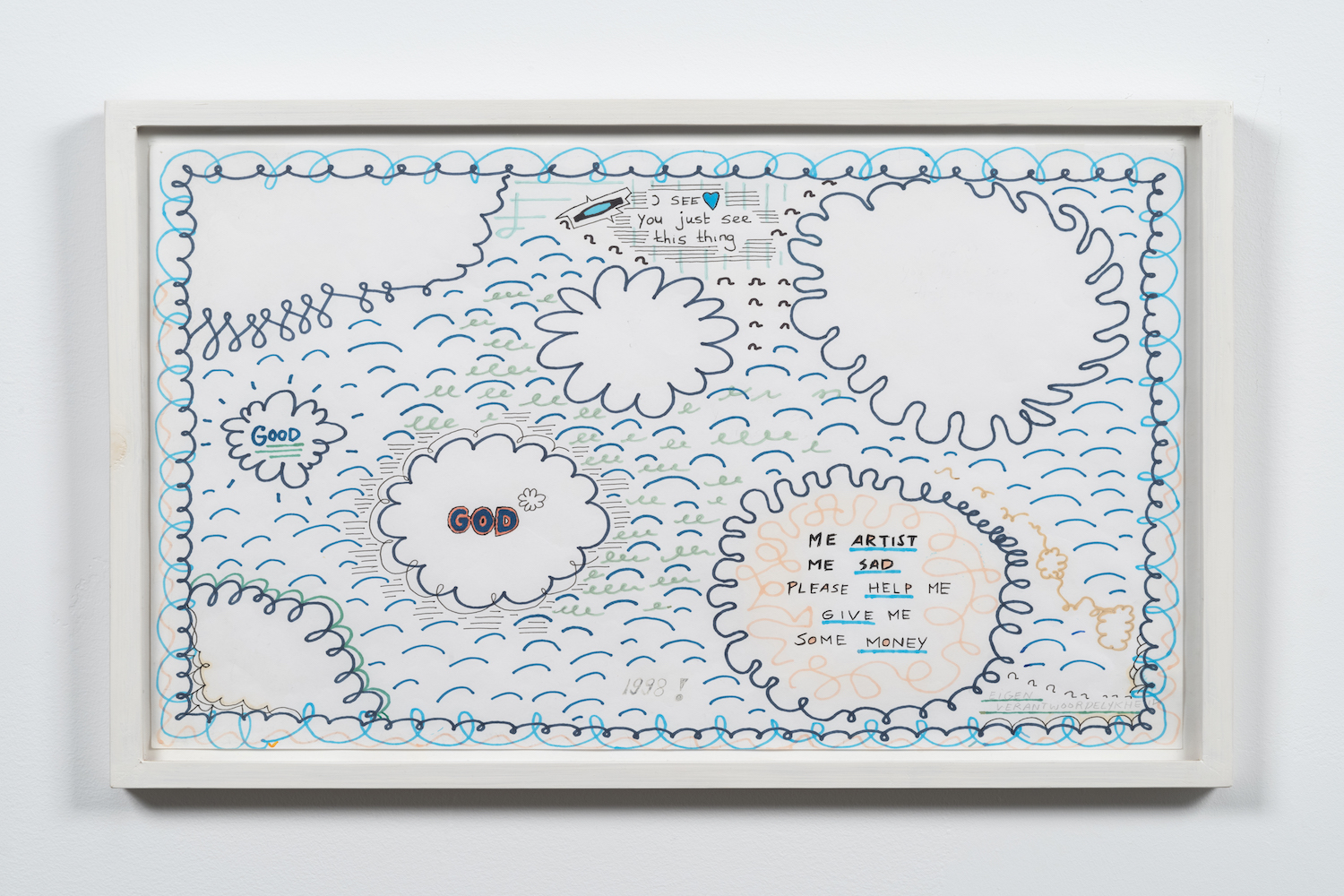

Per fortuna, nell’attuale stato delle cose, un’intelligenza genuina, per quanto discreta, sta prendendo forma nel lavoro di alcuni artisti. I disegni di Lily van der Stokker, per esempio, si dividono in due categorie: “negativi” (costellati di parole come “cattivo” e “triste”) e “positivi” (pieni di riferimenti come “buono”, “amichevole”, “amore”). Non serve dire che l’artista oggi produce soprattutto disegni “positivi”, lasciando da parte il genere di lavori alla “shit! art is dead” – che il New York Times nel suo modo austero descrive semplicemente affermando “l’arte è morta”. Sono lontani i giorni del “sono l’artista povero e derelitto, vi prego aiutatemi, datemi qualche soldo”, e hanno lasciato il posto a fiori e forme gioiose in gradevoli toni pastello. Being Positive is the Secret of the Nineties, un lavoro dell’artista olandese Renée Kool, è una collana, di quelle che di solito sarebbero d’oro e d’argento, ma fatta di legno. Il lavoro riconduce questo pseudo-proclama al posto che gli spetta: la decorazione. E Renée Kool ha ragione: di giorno in giorno, le persone che pensano positivo sono sempre di più!