[L’Esserci] esiste e può esistere storicamente soltanto perché è temporale nel fondamento del suo essere.

(Martin Heidegger, Essere e Tempo, 1927)

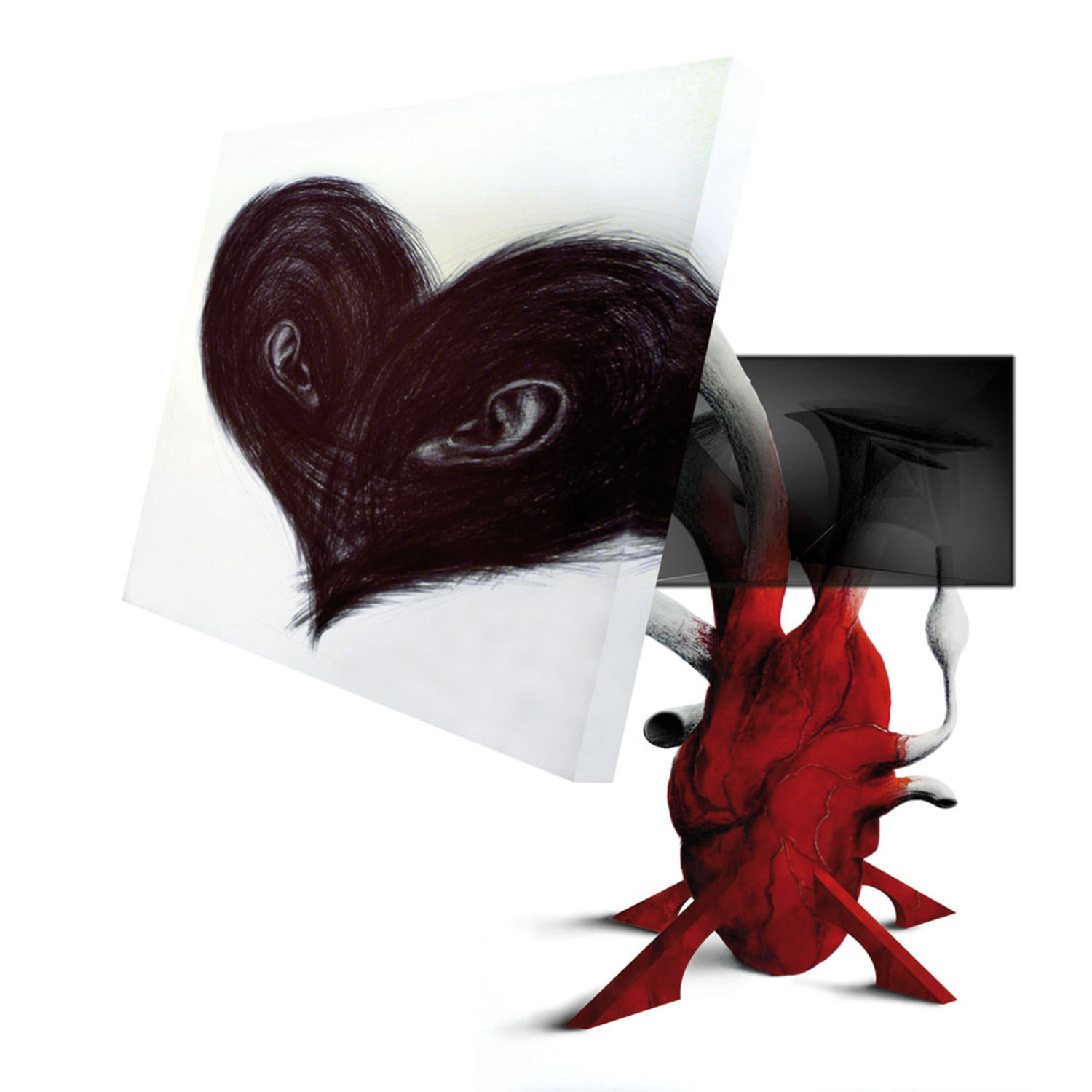

Il primo pomeriggio di pioggia dopo un’estate tra le più luminose che io ricordi. Ricordiamo. Artista lui, regista lei, entrambi hanno portato avanti — con diverse modalità espressive — un lavoro di indagine su se stessi e sulla propria storia, partendo dai materiali d’archivio della propria famiglia e del proprio passato. Si incontrano per la prima volta, e parliamo di primi piani intensi e di numeri simbolici.

Ettore Favini: (…) Settecentosessantotto.

Alina Marazzi: È il numero delle persone che hai incontrato nella tua vita?

EF: Sì. Da qui sono nate le tre installazioni che ho presentato da Alessandro De March nel 2007.

AM: Sono autoritratti?

EF: Sì, ma sono totalmente astratti, filtrati attraverso la memoria di chi mi ha conosciuto — e che ho conosciuto — nel corso del tempo. Non mi interessava rappresentarmi attraverso un oggetto che mi assomigliasse, ma solo attraverso le presenze incrociate nella mia vita, che componevano la mia immagine nel tempo.

Barbara Meneghel: Trentatré anni. Un lungo lavoro di ricerca, immagino.

EF: Certo, soprattutto all’interno del nucleo familiare. Ho recuperato fotografi e, documenti, cartoline e lettere disseminati lungo gli anni. Tornavo in alcuni luoghi per ricostruire quello che avevo vissuto, quasi per un effetto da madeleine proustiana. Per esempio, quando ero piccolo e andavo in vacanza con i miei, ero molto legato a un bambino, il figlio del pescatore del posto, ma non ricordavo assolutamente il suo nome. Sono tornato lì e l’ho trovato. Una ricostruzione assolutamente mia.

BM: Un processo sistematico o una sorta di flusso di coscienza? Nel caso di Alina, mi sembra qualcosa di più specifico, incentrato sulla fi gura di sua madre.

AM: Sì, ma non escluderei anche la componente del flusso di coscienza, per quanto focalizzato su una sola persona.

EF: Inevitabilmente i due aspetti si intrecciano. Per me era importante ricostruire una scala cronologica, temporale. In alcuni casi le persone erano già catalogate, attraverso le fotografie e le immagini; altre volte, invece, il ricordo delle figure riaffiorava nella mia memoria via via che ricostruivo le tappe, come in una sorta di network mnemonico e temporale.

BM: Entrambi quindi realizzate un autoritratto, parlate di voi stessi in maniera autoanalitica. Ma tu, Ettore, l’hai fatto in maniera più programmatica.

EF: Tant’è vero che il lavoro aveva il mio nome, come il primo album per un musicista.

AM: Per me è stato leggermente diverso. All’inizio di Un’ora sola ti vorrei c’è un’ipotetica lettera rivolta a me, che non ha scritto mia madre, ma che ho posto io come chiave di lettura del film. Mancava il narratore, e ci sono arrivata dopo molto tempo. Ho deciso di scrivere quella lettera fittizia, ed è ovvio che parlassi anche di me. Lavorare al film mi ha permesso di rendermene conto, ma ci sono arrivata solo alla fine del percorso.

BM: Qual è quindi il passaggio, il momento in cui si decide di far diventare pubblico il proprio privato?

EF: Nel mio caso sono riuscito a mantenere il mio vissuto un’esperienza privata. Parlo di me stesso, è vero, ma per il modo in cui mi esprimo riesco sempre a mantenere la mia storia implicita.

BM: Ma nel momento in cui, come artista, decidi di realizzare un’opera del genere, in qualche modo subentra uno scarto tra privato e pubblico…

EF: Il mio vissuto rimane comunque a me, al limite è accennato sul comunicato stampa. Palesare completamente il privato è una scelta molto dolorosa: evidentemente, non ce la faccio ancora.

AM: Questo, chiaramente, vale anche per me. Mi sembra che Ettore tenga molto ai numeri, invece nei miei lavori ci sono moltissime parole, legate all’utilizzo dei diari. Il lavoro di partenza è stato, come per Ettore, quello di “messa in fila”, di ordinamento del materiale che avevo a disposizione. Fiumi di parole e moltissimi primi piani. Giochiamo però su elementi opposti: da un lato, la pagina di diario e il primo piano, dall’altra numeri e scelte espressive concettuali.

BM: Da un lato un processo estremamente esplicito, dall’altro uno estremamente implicito. Ma sostanzialmente simili.

EF: Nel mio caso, l’intera ricerca era partita dall’esigenza di fare una sorta di punto della situazione per poi ripartire; sono tornato indietro per poi andare avanti.

AM: Questo è successo prima o dopo la nascita dei tuoi figli?

EF: Dopo. Erano già nati.

AM: Forse prima non l’avresti fatto…

EF: Forse no.

AM: È qualcosa che ti cambia completamente. Un passaggio fondamentale.

BM: Anche tu, Alina, hai realizzato il tuo film dopo la nascita della tua prima figlia?

AM: No, prima [Ride]. Io ho dato alla luce mia fi glia perché avevo fatto quel film. Prima non avrei mai potuto.

BM: Avendo visto il tuo film, credo di poterti capire. E per tornare al discorso del privato che diventa pubblico?

AM: Non c’è stato un momento preciso per questo passaggio. Ho lavorato in modo molto privato, segreto. Però, collaborando con la montatrice, una mia cara amica, è come se in qualche modo avessi condiviso fin da subito uno sguardo con un’altra persona. È anche questo che mi ha permesso di lavorare al film, altrimenti sarei stata completamente bloccata dall’impatto emotivo. Volendo lavorare a una narrazione intelligibile, avevamo bisogno di mostrare il fi lm anche ad altre persone. La prima proiezione è stata diffi cile, poi il film è diventato qualcosa di altro rispetto a me.

EF: Esattamente. Arriva il momento in cui l’opera d’arte, in qualche modo, si separa da te. Viene creata, formalizzata e alla fine ceduta a qualcuno. Quando succede, è come se una parte di te se ne andasse. Le mie installazioni sono come dei pezzi temporali sospesi: in realtà, tutte e tre potrebbero trasformarsi ancora, ma ormai sono entrate nel privato di chi le ha acquistate. Nel tuo caso è diverso, il film può essere rivisto. Delle mie opere, invece, mi restano solo le immagini. È come mettere al mondo un fi glio che poi se ne va.

BM: Che cosa si prova, a livello strettamente emotivo, quando si cerca tra gli archivi di famiglia?

EF: Prima di iniziare il lavoro ho temporeggiato parecchio: avevo tutto il materiale davanti a me, lo guardavo, ma continuavo a rimandare. Avevo paura di quello che avrei provato, quindi procrastinavo continuamente. Poi, quando fi nalmente ho iniziato la fase di studio dei materiali, ho adottato un metodo scientifico.

BM: Scientifico? Davvero poco poetico, direi.

EF: È anche un modo per esorcizzare in parte l’impatto emotivo.

AM: Io, invece, avendo lavorato sempre su documentari, in un certo senso ero già preparata ad affrontare il discorso dell’indagine d’archivio. Ovviamente, trattandosi di una storia difficile, c’è stato un tempo di metabolizzazione lunghissimo; sono passati anni dalla prima volta in cui ho preso in mano i diari al momento in cui ho lavorato al film.

BM: Avevi paura anche tu?

AM: Certo. Anche perché c’è sempre una componente di aspettativa nel poter trovare una spiegazione a un fatto così traumatico.

EF: Sono due tipi di indagine diversa: per Alina si tratta di un lavoro di tipo qualitativo, di scavo nel profondo, per me più quantitativo e cronologico.

BM: Non penso sia così diverso, in realtà.

EF: Probabilmente è vero. Il prossimo lavoro a cui voglio dedicarmi prevede l’eliminazione del mio archivio personale.

AM: Eliminazione… Perché?

EF: Ho l’esigenza di fare spazio per accogliere altra memoria. L’archivio si trasformerà, diventerà qualcos’altro. I suoi elementi saranno fi nalmente il condensato di qualcosa di nuovo.?