“Ognuno, in sala, ha il suo film girato in capo.

Una trama giudiziosa di universo”

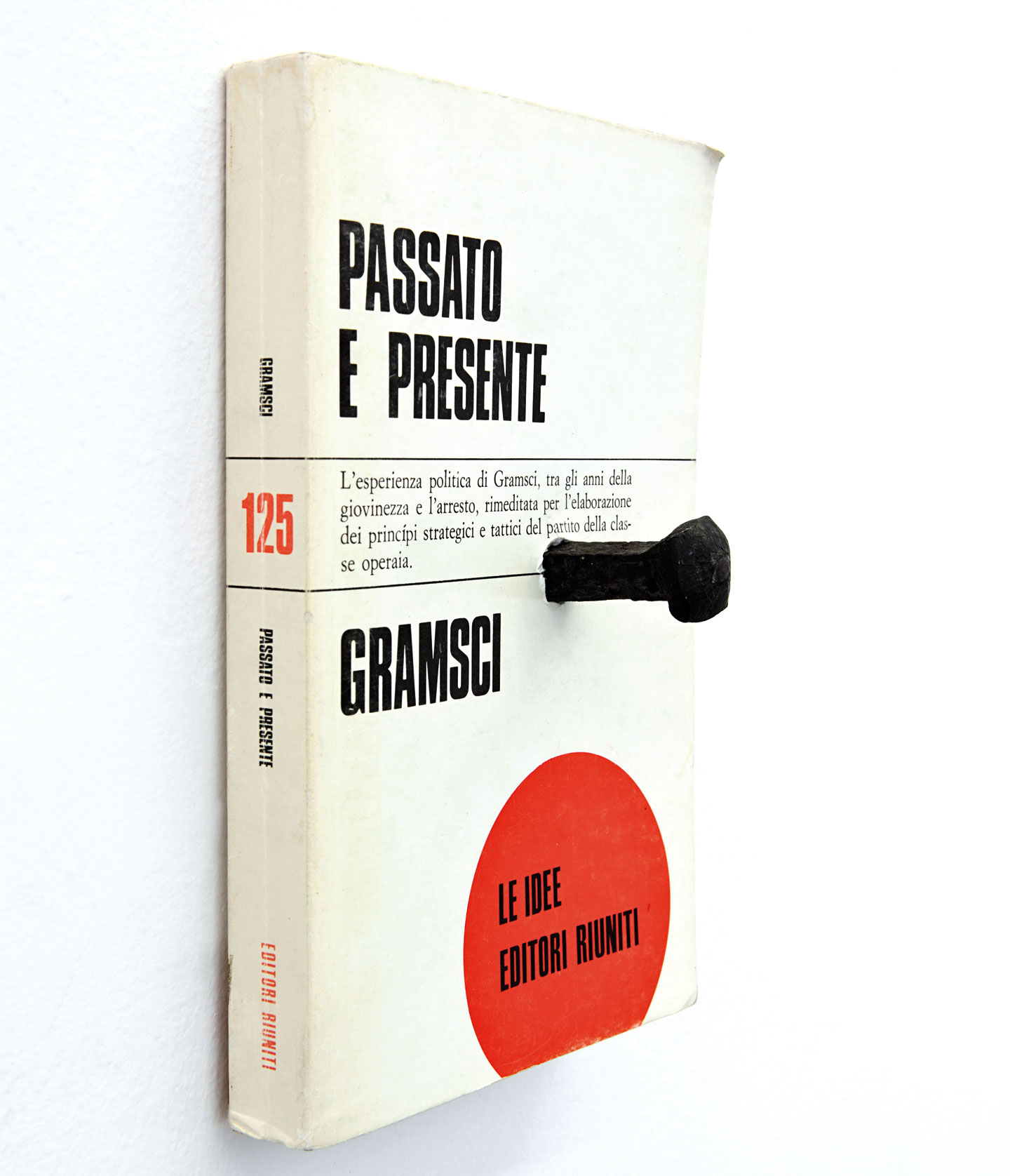

Fabio Mauri, Ricostruzione della memoria a percezione spenta, 1988

Mana e Industrial design

Tra luglio e settembre 1968 Fabio Mauri espone al Mana Art Market di Roma i Cinema — multipli a luce solida1. La galleria, fondata nel febbraio 1968 da Nancy Marotta, era anche un centro di produzione di multipli, quasi dei prototipi considerato il numero limitato in cui erano realizzati. Lontana dai cascami dell’esistenzialismo post-informale, la galleria mirava a democratizzare l’esperienza estetica, riannodando il legame tra arte e design, tra progetto e industria, se non tra individuo e ambiente urbano. Mana Art Market: nel nome era racchiusa tutta la scommessa. Da una parte Market indicava, secondo Gino Marotta, “il tema della demitizzazione dell’opera artistica e quindi la volontà di definire l’opera d’arte come prodotto industriale”; dall’altra Mana, un termine polinesiano diffuso da Marcel Mauss nel campo dell’etnologia religiosa, si riferiva all’emanazione di un potere magico-spirituale, decisivo per la coesione sociale. In sintesi, si trattava di prendere partito per la riproducibilità tecnica delle opere d’arte senza che queste perdessero la loro aura, cui il mana si apparenta.

La mostra di Mauri, che seguiva quella di Archizoom, era composta da tre elementi distinti esposti in una delle due sale sotterranee: otto sculture, due pile a luce solida e due dischi bianchi. “I cinema a luce solida” sono sculture di plastica su una base triangolare (arancione, rossa o nera), con un parallelepipedo all’estremità superiore da cui scaturisce un fascio di luce piramidale in plexiglas. Illuminato all’interno da un neon, questo emana una luce fluorescente (bianca, gialla, rossa o blu) che riempie fisicamente lo spazio tra la scultura e la parete, dove lo accoglie una tela-schermo. La luce è “esaltata dalla speciale composizione del perspex che se ne impregna a poco a poco, caricandosi come una batteria”, introducendo nell’ambiente “più che una decorazione, una specie di immobile e perpetuo happening”2.

Un effetto incrementato dall’installazione, con sei Cinema sulla stessa parete e quello più grande emanante una luce blu sullo sfondo. Come nelle sale cinematografiche, il proiettore è posto a un’altezza superiore a quella dello sguardo dello spettatore (quello alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma misura 220 cm), facendone presenze quasi antropomorfe.

Sul parapetto accanto alla scalinata erano poggiate due pile a luce solida, ovvero il raggio luminoso solidificato di una torcia elettrica. Lo stesso anno Mauri progetta una versione di 25 metri da installare in una zona che non poteva essere più carica di storia: il laghetto dell’EUR. Il cono, in tela impermeabile verniciata in fluorescente, era sorretto da colonne in Plexiglas; la pila era in lamiera verniciata a fuoco, non diversamente dalla base, dal proiettore e dal bordo dello schermo dei Cinema. A Dino Buzzati faceva venire in mente i progetti monumentali di Claes Oldenburg, “un fac-simile di molletta da bucato, alta duecento metri”3. Questo intervento urbano — uno dei 35 sparsi in tutta Italia per la mostra “Intervento nel paesaggio” (XIV Triennale di Milano) — non fu mai realizzato.

Pochissimo si sa di Disco bianco, esposto sia in senso verticale che a losanga. Si tratta di un cerchio aggettante in polistirolo contenuto in una tela quadrata di circa 70 cm, con al centro una piccola fessura, la stessa dei vinile e di Dramophone (1975). Ne vengono realizzati almeno quattro, fotografati uno accanto all’altro, come elementi modulabili di una sola composizione quadrangolare.

Esiste infine un quarto elemento, assente dalla mostra romana ma presente in “Cinema — sculture a luce solida”, alla De Nieubourg, galleria di ricerca di Milano (dall’anno successivo Galleria Toselli) nel novembre 1968: quattro pilastri sghembi, colorati e trasparenti installati su un mezzanino riabbassato alla loro altezza, come se vi fossero riflettori fissati al soffitto. In questo senso le Colonne luce, simili alla coeva scultura minimalista americana, sono analoghe alle pile a luce solida nonché alla locandina su carta argentata realizzata per l’occasione da Mauri, i cui riflessi specchianti riproducono il bagliore prismatico della proiezione.

Palazzo delle Esposizioni, Roma, 1997. Courtesy Studio Fabio Mauri. Foto: Claudio Abate.

Lampade e aculei

I “Cinema a luce solida” non hanno conosciuto la fortuna e le metamorfosi degli schermi di Mauri. Nondimeno quest’opera, definita dall’artista una “estroflessione cristallizzata dello schermo”4, entrano in risonanza con gli schermi così come con i paralumi e le proiezioni.

L’idea di materializzare la proiezione, di dar corpo a un elemento immateriale e cangiante come la luce attraverso un materiale plastico gli venne dalle Lampadine con i raggi solidificati che Depero descrive nel Manifesto murale Architettura della luce (1927). Tra i precursori di quest’architettura ispirata al sole vi era non solo il tentativo di Boccioni di solidificare l’impressionismo, ma anche altri “aculei cristallini quali nuovi istrici di vetro” come le raggiere dei cristi in croce, le composizioni radiali che si sprigionavano dai cuori dei santi nonché obelischi e piramidi.

I “Cinema” di Mauri vanno tuttavia considerati nel clima artistico italiano degli anni 1960-70, ad esempio in quel radical design inteso come “strategia progettuale […] sulle tecnologie e sui comportamenti della società postindustriale” come precisa Andrea Branzi. L’illuminotecnica costituì uno dei terreni più sperimentali, grazie anche alla diffusione della luce alogena, del Plexiglas e del metacrilato trasparente od opalino5. La lampada non è un oggetto domestico come gli altri: “costituita da una forma e da una performance (luce), da un oggetto, quindi, e da un effetto”, secondo Branzi prefigura “la ricerca di un equilibrio tra struttura hard e struttura soft, tra la permanenza della forma e la sua scomparsa, tra servizio e magia, tra identità costante e cambiamento di immagine (spenta e accesa)”. Paradossalmente, nelle forme pseudo-organiche di queste luci artificiali s’insinua una crisi dell’Illuminismo, un’ombra sul pensiero logico-razionale che frammenta il reale anziché rifletterlo e ricomporlo.

Così nei paralumi di Mauri, su cui erano impresse delle decalcomanie ricavate da immagini di giornale. Queste opere — veri e propri dispositivi pre-cinematografici — apparentemente marginali nella produzione di Mauri, hanno una profonda affinità con gli schermi e i “Cinema”, come evidente in Abat-jour (1964). Il tessuto diafano che lascia trasparire la luce è simile alla garza di cotone degli schermi del 1960; le immagini sono incorniciate da una banda nera dagli angoli stondati, come se si trattasse di uno schermo, sebbene la fonte di luce provenga non dall’esterno, come in una sala cinematografica, ma dall’interno come in un light box.

Questa natura ibrida fa dei “Cinema”— oggetti-sculture collegate a un quadro-schermo — delle opere felicemente irrisolte e che in fondo non potevano che restare tali, allo stesso modo in cui la proiezione oscilla tra il proiettore e lo schermo, o in cui la materialità dell’immagine proiettata è fornita dall’elemento immateriale della luce.

L’indecisione tra opere d’arte e oggetti di design traspare dal titolo della mostra: nella versione romana si parla di multipli, in quella milanese di sculture. Eloquente è l’esempio della torcia: un rivelatore d’ideologia nel progetto per la Triennale, un oggetto di design quando è prodotto e venduto dal Mana Art Market. La componente pop e quella ideologica sono compresenti. Oppure il Cinema dal fascio rosso e zigrinato: esposto a Roma apparentemente senza neon al suo interno, perde in seguito la base col proiettore per essere riconvertito in lume da tavolo. È la stessa indecisione tra white cube della galleria e dark box della sala cinematografica, come s’intuisce dalle diverse illuminazioni tentate da Mauri. La più suggestiva resta quella con lo spazio buio e le sculture illuminate da una luce di Wood in un angolo (è pur sempre lo stesso anno dello Spazio elastico di Gianni Colombo alla Biennale di Venezia), in modo che le sculture tendano a scomparire lasciando che la loro luce interna si diffonda e permei l’ambiente.

Tecnica mista, 70 x 100 cm.Courtesy Studio Fabio Mauri, Roma

Proiezione e percezione

La proiezione cinematografica, spazio mediano tra l’obiettivo della telecamera e lo schermo sul quale passano le immagini, è l’elemento che distingue lo schermo dalla tela. Mauri si ricongiunge così, in modo più o meno consapevole, alla storia delle immagini in movimento agli inizi del XX secolo. Nel 1919, Blaise Cendrars scriveva: “Al di sopra della testa degli spettatori, il cono luminoso guizza come un cetaceo. I personaggi, gli esseri, le cose, i soggetti e gli oggetti si stendono sullo schermo alla luce della lanterna. Si tuffano, si girano, si inseguono, si incrociano con una precisione astronomica, fatale”6. Cendrars fa della sala cinematografica non quell’antro oscuro con cui la teoria filmica francese l’identificherà negli anni Settanta in riferimento alla caverna platonica, quanto un immaginifico ambiente acquatico. E se il proiettore è come un delfino, lo schermo sarà non tanto il supporto che blocca e ritiene il fascio di luce quanto una distesa d’acqua sulla quale le immagini proiettate scivolano senza imprimersi, senza lasciare traccia. Uno schermo liquido diverso dalla superficie della pagina sulla quale i segni s’inscrivono e lasciano una traccia anche quando vengono cancellati. Difficile non pensare a Alexander Nevskij di Ejzenštejn che Mauri proietterà su una distesa di latte qualche anno dopo (Senza Ideologia, 1975).

Dei “Cinema” ci restano le fotografie delle installazioni scattate da Ugo Mulas, Claudio Abate ed Elisabetta Catalano. In quest’ultime Mauri è ripreso sempre di fianco e mai dietro al proiettore, suggerendo come andassero osservate queste sculture — un suggerimento tanto più prezioso se pensiamo che per l’artista proiezione e percezione sono sinonimi. Questa posizione obliqua permette allo spettatore di riflettersi nel cono di luce perché, una volta dietro il proiettore, il fascio piramidale riflette solo l’ambiente circostante. Il nostro sguardo diventa quindi cieco. Malgrado la bellezza dei loro effetti cromatici, questi proiettori — materializzazione del nostro sguardo — guardano al nostro posto. Non è così che funziona l’ideologia? Per questo è importante che la proiezione sia non solo una percezione ma anche un proiettile7, che abbia ovvero una dimensione non solo visiva ma tattile, tangibile.

Hauser&Wirth, New York 2015. Courtesy Hauser&Wirth, New York.

Foto: Sandro Mele

Cineplastica lunare

“In queste sculture l’immagine cinetica si fa plastica. È un esempio solido di come vedo il mondo. Per me la luce e il pensiero sono ‘cose’”8. Questa cineplastica — per riprendere un termine introdotto da Elie Faure nel 1922 — intona la stessa tendenza degli schermi a dar corpo a eventi immateriali e invisibili quali la luce, l’attività mentale ma anche l’ideologia.

La proiezione tesse un rapporto tra mente e mondo. Un mondo la cui rappresentazione era in pieno mutamento negli anni Sessanta, se pensiamo alle scoperte scientifiche, dalla materializzazione delle onde luminose a “le traiettorie degli elettroni, delle microparticelle atomiche […] le concatenazioni molecolari dei composti chimici”, come scriveva Dorfles recensendo la mostra di Mauri. L’evento epocale resta tuttavia l’allunaggio, anticipato da Mauri nel 1968 con l’installazione La luna. In modo simile i “Cinema a luce solida” riproducono una luce astrale, non più terrestre.

Ma quest’estensione cosmica del mondo non rendeva più agevole comprendere l’altro termine della relazione, quello della mente, che continuava a sottrarsi a ogni mappatura, a ogni piena decifrazione nonostante gli sforzi e le raffinate capacità analitiche messe in opera. Cosa fare di una percezione che Mauri sente senza storia, senza memoria, senza identità? L’artista non può che metterla in scena, che fare della mente una proiezione concreta, che assecondare la sua predisposizione a creare senso, a costruire la trama dell’esistenza. “Noi proiettiamo come su uno schermo la nostra cultura, la nostra decifrazione delle cose del mondo… La proiezione mi spiega la nascita del significato, così vedo che la proiezione modifica il senso dell’oggetto”9. Se l’esercizio riesce, doveva credere Mauri, basterà osservare i riflessi per comprendere la “cultura dell’io nel mondo”.