Tutta l’arte ha la sua parte di finzione, ma non tutta la finzione è arte. Gli artisti italiani hanno una concezione particolarmente ricca e ben salda della finzione, implicita in gran parte della loro produzione degli anni Sessanta. La pratica artistica di quegli anni va ben al di là della creazione di singoli lavori, al punto che intere mostre possono essere concepite come delle opere d’arte. Prendendo spunto da un libro del 1990 del filosofo statunitense Kendall L. Walton, intitolato Mimesi come fare finta: sui fondamenti delle arti rappresentazionali, questo saggio si concentrerà su tre mostre – “Lo spazio dell’immagine”, “Arte povera più azioni povere” e “Amore mio” – tenutesi nell’arco di tre anni, dal 1967 al 1970, in tre città italiane di provincia. Queste esposizioni risalgono a un periodo in cui artisti, curatori, collezionisti e imprenditori culturali sono riusciti a trasformare in virtù la clamorosa assenza, in Italia, di una rete di musei impegnati nella difesa dell’arte contemporanea. Durante questa stagione culturale, probabilmente senza precedenti né in Europa né negli Stati Uniti, questi attori hanno occupato, riallestito e persino reinventato luoghi che, prima di allora, non avevano mai ospitato opere d’arte contemporanea.

Secondo Walton, fittizio significa “vero nel gioco immaginario del far finta o, se si vuole, nel mondo fittizio della rappresentazione”. Questo gioco del fare finta è una forma di attività immaginativa, un esercizio di fantasia che coinvolge dei “supporti”. Con questo termine Walton si riferisce a oggetti che funzionano in dei contesti di finzione per generare “verità fittizie”. Il loro ruolo nella produzione di pensieri fittizi è estremamente importante – egli afferma – poiché ci permettono di immaginare varie opzioni e di farne dunque delle finzioni. Nel suo scritto, Walton opera quindi una distinzione tra le regole che si applicano alle immagini raffigurative – un dipinto, per esempio, o un arazzo – e quelle che si applicano agli oggetti tridimensionali. Questa è una distinzione importante, dal momento che nessuna delle opere di cui mi occuperò in questo testo è un dipinto. Walton scrive:

Si potrebbe dire che i dipinti (o comunque molti di essi) creano i loro propri ‘spazi fittizi’, mentre le bambole operano nello ‘spazio reale’, nella stanza da gioco di Heather, ad esempio. Che potrebbe significare questo? In parte, che l’ubicazione di una bambola nello spazio reale è significativa in un modo nel quale non lo è l’effettiva ubicazione di un dipinto. Il fatto che una bambola sia tra le braccia di Heather o sul suo letto probabilmente rende fittizio (nel suo gioco) che un bebè sia tra le sue braccia o sul suo letto. Ma il fatto che gli Arazzi dell’Unicorno siano appesi sulle pareti del Metropolitan Museum non rende fittizio che là vi siano unicorni. È fittizio che vi siano unicorni da qualche altra parte – in un ‘luogo fittizio’ cui potremmo pensare come a un ‘mondo di finzione’. Ma il luogo dove, fittiziamente, c’è un bebè non è altro che il luogo reale ove capita che la bambola si venga a trovare; non c’è alcun ‘luogo fittizio’ da potersi pensare come un ‘mondo di finzione’. Sotto questo aspetto, statue e sculture sono talvolta concepite allo stesso modo delle bambole. […] La concezione dei mondi di finzione quali ‘spazi fittizi’ non sembra avere relazione con la nozione di mondi di finzione che sto usando. Nondimeno è importante, come lo è la differenza appena descritta tra le bambole e gli Arazzi dell’Unicorno1.

Walton introduce poi la sua nozione chiave di “supporti”. Non tutte le forme di immaginazione prevedono l’utilizzo di supporti. Non lo fanno, ad esempio, la letteratura o il cinema, a differenza, invece, del tipo di arte cui egli è interessato. In un articolo precedente, utilizzava come esempio di oggetti tridimensionali usati per “far finta” – oggetti che avrebbe poi chiamato “supporti”, per l’appunto – delle torte fatte con il fango da bambini che non smettevano di ripetere, a mo’ di ritornello: “Ho tre torte qui; questa è già cotta. In quella c’è l’uva passa. Quest’imbecille ha calpestato una delle mie torte. Tu hai avuto una fetta più grande della mia”2. Secondo Walton, queste affermazioni, prese alla lettera, sono false nel mondo reale e i bambini lo sanno. Noi dobbiamo però considerarle come “fittiziamente vere” o, nelle giuste condizioni, “vere nel gioco del far finta”. Il valore di verità fittizia di un’affermazione è sempre relativo a un particolare gioco del fare finta, a un sogno ad occhi aperti o a un altro contesto fittizio. I partecipanti a un gioco possono interessarsi alle torte di fango unicamente sulla base della verità che attribuiscono al modo di fare finta3.

La parte di finzione dell’arte e il suo legame con il teatro avevano dato vita, sulle pagine di Artforum nel 1967, a uno degli articoli più famosi e discussi non solo degli anni Sessanta, ma di tutto il modernismo, vale a dire Art and Objecthood del critico d’arte Michael Fried, una lunga invettiva contro la scultura minimalista: “[…] l’adesione della corrente della Minimal Art all’oggettività” – scrive Fried – “è in realtà un pretesto per un nuovo genere di teatro, e il teatro ora è la negazione dell’arte. La sensibilità minimalista è teatrale perché si preoccupa soprattutto delle circostanze reali in cui lo spettatore incontra l’opera. Morris lo dice esplicitamente. Mentre nell’arte precedente “ciò che si può trarre dall’opera si situa strettamente all’interno di essa”, l’esperienza dell’arte minimalista è quella di un oggetto in una situazione – una situazione che, per definizione, include lo spettatore”. E Fried avverte: “[…] non si tratta di un episodio isolato, bensì dell’espressione di una condizione generale e onnipresente”. “1. Il successo, persino la sopravvivenza, delle arti dipende ormai sempre più dalla loro capacità di superare il teatro”. “2. L’arte degenera nella misura in cui si avvicina alla condizione del teatro”4.

In risposta a Fried, viene in mente un altro scritto che potrebbe essere associato a Walton. Si tratta di Aire de jeu: à propos du théâtre et des arts au XXè siècle, un articolo in cui la storica dell’arte Patricia Falguières si propone di tracciare l’intera genealogia di una “arte della scena” modernista. In questo testo, scritto durante gli anni Sessanta, vi sono i nomi degli artisti italiani che compaiono come i favoriti tra i “candidati che si sarebbero potuti proporre come bersaglio della furiosa offensiva di Fried”5.

Il primo della lista dei contendenti per un’“arte della scena” è Pino Pascali, con le sue “sagome di tela tese su delle strutture di legno simili a quelle costruite dagli attrezzisti teatrali, che offrivano all’occhio dello spettatore gli ingenui aneddoti di un paesaggio marino raccolto nella galleria trasformata in palcoscenico”6. Le Armi (1985) e le Finte sculture (1964—1966) di Pascali sono state peraltro paragonate a degli oggetti di scena, in particolare da Robert Lumley, che, nel suo saggio Make-Believe: The lnvented World of Pascali (2006), ricorda l’esperienza lavorativa dell’artista per una piccola azienda nei pressi degli studi di Cinecittà. Eppure, Falguières liquida le opere di Pascali come meri esempi di “reinvestimenti della logica teatrale nella sua forma più tradizionale o più emblematica”, pur non essendo esse “il bersaglio di Fried”. Questa osservazione ci fa riflettere, perché, come scrive l’autrice, per Fried “il nemico è l’«effetto di presenza» richiesto dalle opere minimaliste: dal momento che nulla si gioca in esse, ridotte come sono alla presa volumetrica di una forma solida, tutto si gioca nel loro rapporto con lo spazio circostante, vale a dire con lo spettatore. Ciò che rende la scultura tale è dunque il modo con cui la forma appare sotto lo sguardo del pubblico… e cioè il «teatro»”7. Per Fried, dunque, la domanda non è se le opere d’arte di cui si sta parlando assomiglino effettivamente a degli oggetti di scena teatrali, bensì se il loro modo di apparire sia, in sostanza, un modo scenico.

La mostra “Lo spazio dell’immagine”, tenutasi a Foligno dal 2 luglio al 3 ottobre del 1967, fu ideata da un comitato curatoriale. L’iniziativa fu intrapresa da Dino Gravina, un imprenditore locale, dallo scultore Gino Marotta e da quattro critici d’arte: Umbro Apollonio, Maurizio Calvesi, Giorgio De Marchis e Gillo Dorfles8. Si tratta della prima mostra italiana di opere installate in situ intorno a un unico tema: l’integrazione dello spazio, del colore e dello spettatore in un ambiente totalizzante. Diciannove artisti e collettivi furono invitati a creare installazioni per Palazzo Trinci. Lo spazio espositivo – un tortuoso edificio tardo-medievale con una facciata rinascimentale situato nei pressi del duomo – svolgeva già diverse funzioni culturali e didattiche: ospitava infatti il Museo Archeologico di Foligno, la Pinacoteca, il Museo del Risorgimento, una sala musicale, una biblioteca e un deposito per gli archivi comunali. E in quell’occasione si trovava ad accogliere la prima mostra tematica italiana di arte contemporanea. Tutti gli artisti de “Lo spazio dell’immagine” erano italiani, ma il catalogo bilingue (italiano e inglese) rifletteva l’ambizione da parte dei curatori di raggiungere un pubblico internazionale.

Il palazzo di Foligno – città di medie dimensioni e importante snodo ferroviario dell’Umbria – era stato parzialmente distrutto dai bombardamenti alleati del 19449. Non avendo mai recuperato la sua posizione di nodo commerciale, la città aveva subito una recessione economica durante gli anni Sessanta. Ciononostante, nel 1967, molte delle sale splendidamente affrescate del secondo piano erano state restaurate e rese accessibili al pubblico, ma, dal momento che la mostra raccoglieva installazioni concepite come opere immersive e autonome, l’architettura del palazzo e le sue decorazioni erano quasi interamente oscurate da superfici imbottite, laminate, rivestite di tela, perforate e illuminate di vivaci tonalità monocromatiche. “A ogni problema deve corrispondere un ambiente attuale”10, affermava Giuseppe Marchiori, uno degli organizzatori. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi gli affreschi di Palazzo Trinci rimanevano coperti. Al primo piano, Blu abitabile (1967) di Agostino Bonalumi consisteva in una sala trapuntata con tele sagomate dipinte in blu reale; con Interpretazione speculare (1965), Getulio Alviani trasformava la sua sala in un cilindro contenente semicilindri riflettenti in alluminio che ruotavano intorno al loro asse; nello Spazio-oggetto (1967) di Alberto Biasi, invece, dei raggi di luce colpivano un prisma e si trasformavano in colori. In queste ultime, come nelle cinque sale del secondo piano dedicate agli ambienti cinetici del collettivo Arte programmata, le pareti apparivano interamente laminate. Al secondo piano, sul pavimento della Sala dei Giganti, i cui affreschi erano stati anch’essi coperti, strisciava il Tubo (1967) di Eliseo Mattiacci, un gigante snodabile di plastica dipinto di giallo Agip; seguiva poi Naturale-artificiale (1967), una foresta di alberi in perspex caratteristici di Marotta. Enrico Castellani era presente con il suo Ambiente bianco (1967), mentre Pino Pascali esponeva 32 mq. di mare circa (1967). La Gabbia (1967) di Mario Ceroli, realizzata con materiali umili come legno e fil di ferro, era, durante la mostra, la sola opera a cui faceva da contraltare l’oro di una cornice pesantemente ornata di un trittico rinascimentale. Nessuna di queste installazioni era dunque site-specific e tutte, ad eccezione del lavoro di Pascali, 32 mq di mare circa, erano già state esposte in alcune gallerie.

Pozzi di Michelangelo Pistoletto (1967) era l’unica opera della mostra che, attraverso il suo rapporto con lo spazio, coinvolgeva una lunga sequenza d’arte italiana. Nella Sala delle Arti liberali e dei Pianeti, affrescata dal veneziano Nicolò di Pietro nel 1412, erano stati installati cinque cilindri con il fondo specchiato, realizzati in fibroresina dipinta di bianco all’esterno e di colori diversi all’interno, che stabilivano una serie di corrispondenze con lo spazio circostante. Da un lato, sotto lo sguardo della maestosa figura della Filosofia, sette donne sedute come sibille su splendidi troni gotici iniziano dei fanciulli alle sette arti liberali. Dall’altro lato si trovano sette pianeti, ciascuno accanto a una scena raffigurante un’età dell’uomo associata a diverse ore del giorno, dipinti in una serie di dischi multicolori. I visitatori che si sporgevano a guardare all’interno dei Pozzi si trovavano così immersi in un cosmo meraviglioso. Sulla scorta de Il sistema moderno delle arti, un saggio scritto nel 1951 dallo studioso del Rinascimento Paul Oskar Kristeller, si potrebbe dire che la dimensione fittizia de “Lo spazio dell’immagine” innescata dai Pozzi faceva appello al sistema più antico delle sette arti liberali. Suddiviso in un Trivium (grammatica, retorica e logica) e in un Quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia e musica), così come insegnato nelle scuole monastiche e cattedrali fino al X secolo, tale sistema divenne obsoleto con l’affermarsi di nuovi saperi nel XII e XIII secolo11. Si potrebbe quindi ironizzare sul fatto che, proprio come i fanciulli degli affreschi di Nicolò di Pietro, gli artisti riuniti a Palazzo Trinci obbedivano ancora al sistema tradizionale delle arti liberali. E in effetti fu Ambiente spaziale a luce nera, un’opera di Lucio Fontana risalente al 1949 e ricostruita per l’occasione, a costituire, ne “Lo spazio dell’immagine”, il principale antecedente dell’arte dell’installazione dell’avanguardia italiana.

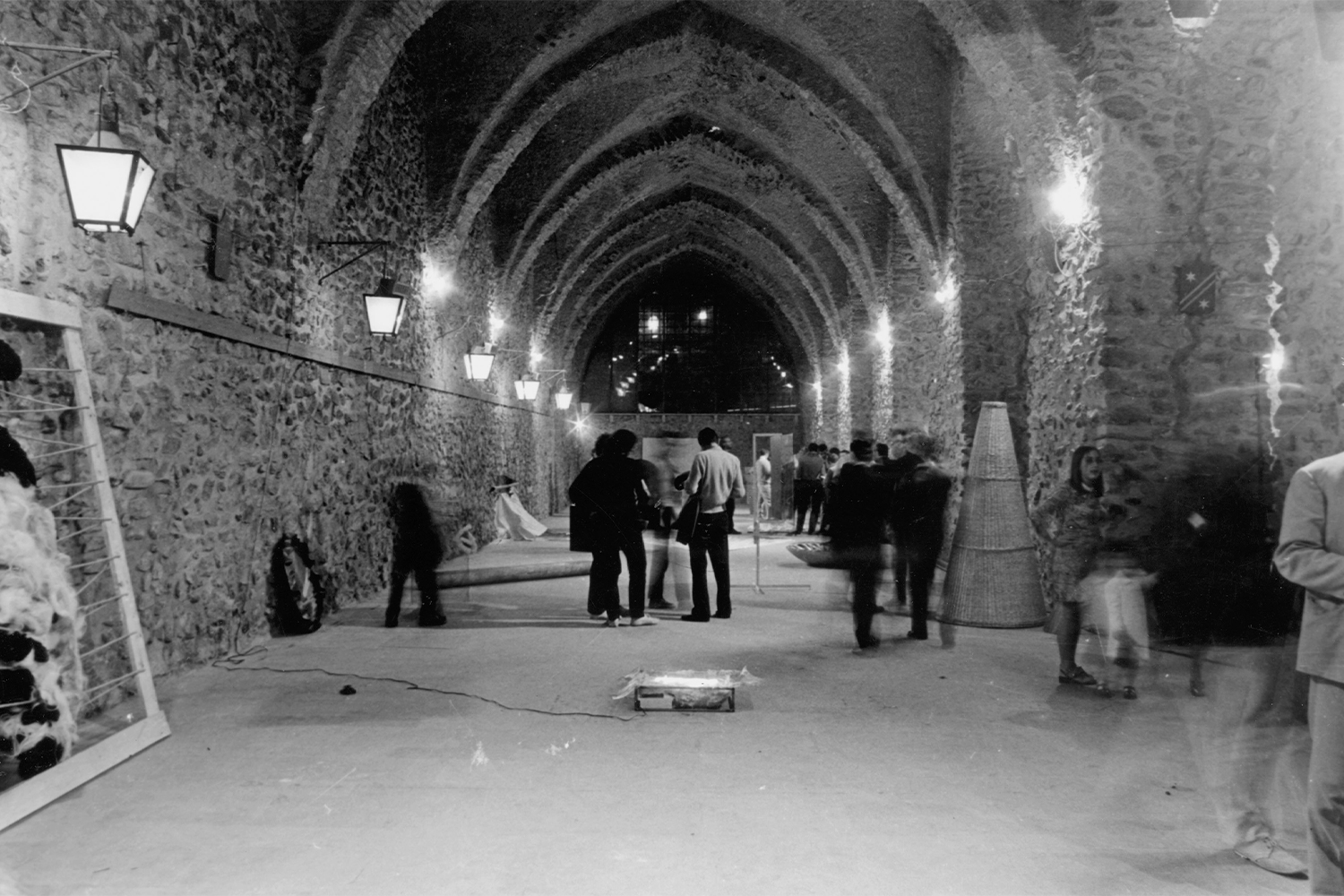

È con “Arte povera più azioni povere”, che ebbe luogo nello spazio a volte a crociera degli Arsenali di Amalfi, che la situazione cambia. Gli Arsenali avevano già ospitato due mostre d’arte contemporanea: “Aspetti del «ritorno alle cose stesse»” nell’autunno 1966 e “L’impatto percettivo” nel maggio 1967. Ma fu solo quando Germano Celant e Marcello Rumma riunirono un altro gruppo di artisti per tre giorni, dal 4 al 6 ottobre 1968, che si stabilì una solidarietà operativa tra questi ultimi e gli spazi dell’Arsenale. Per l’occasione, molti di questi artisti – principalmente quelli dell’Arte povera, come Anselmo, Boetti, Fabro, Kounellis, Pascali, così come l’inglese Richard Long e i due olandesi Jan Dibbets e Gerhard van Elk, nessuno dei quali era un pittore – trasportarono la loro attrezzatura con dei camion così da poter realizzare le proprie opere in situ. Le fotografie dei giorni di “Arte povera più azioni povere” scattate da Bruno Manconi conferiscono alle pareti dell’Arsenale (molto probabilmente messe a nudo da una campagna di restauro nel XX secolo) e ai suoi resti medievali – tra cui un grande ricettacolo a forma di sarcofago che compare in diversi scatti fotografici – un ruolo a sé stante. La storia marittima amalfitana si manifesta così, negli Arsenali, nel solo edificio medievale di questo tipo ad essere sopravvissuto nel Mezzogiorno. Durante il Medioevo, la città intratteneva importanti legami commerciali con l’Asia e l’Africa: grandi navi mercantili e navi da guerra – le sagene – venivano costruite negli Arsenali e poi trasportate in acqua per salpare verso il Nord Africa o per attraversare gli oceani in direzione dell’Oriente. Alcune fotografie di Manconi ritraggono Pistoletto e la sua compagna, Maria Pioppi, che creano un tableau vivant orientaleggiante in cui il sarcofago riappare in una funzione, quasi comica, di oggetto di scena teatrale o cinematografico: una mangiatoia trasformata in culla per una scena della Natività. Queste foto sembrano tratte dal film di Pier Paolo Pasolini Il Vangelo secondo Matteo (1964). Peraltro, in un momento in cui tutti gli occhi erano puntati su Betlemme, ormai nelle mani degli israeliani, a poco più di un anno dalla Guerra dei Sei Giorni, Pioppi indossava un costume tradizionale palestinese come quello della sua omonima, Maria.

Tornando al saggio di Kristeller sul sistema moderno delle arti, si potrebbe dire che, al contrario degli ambienti de “Lo spazio dell’immagine”, il mondo fittizio generato dai protagonisti di “Arte povera più azioni povere” è quello della visione del mondo aristotelica, che stavolta comprendeva le sette arti meccaniche: lanificium, armatura, navigatio, agricultura, venatio, medicina et theatrica12. Nello spirito del maggio ’68, l’architettura, la scultura e la pittura erano citate nel sistema aristotelico come suddivisioni dell’armatura, legate, cioè, alle arti meccaniche. La dimensione politica di una tale “ri-de-classificazione” delle arti è evidente: si pensi alle riforme curricolari reclamate dagli studenti di tutti gli atenei della penisola ai tempi di “Arte povera più azioni povere”.

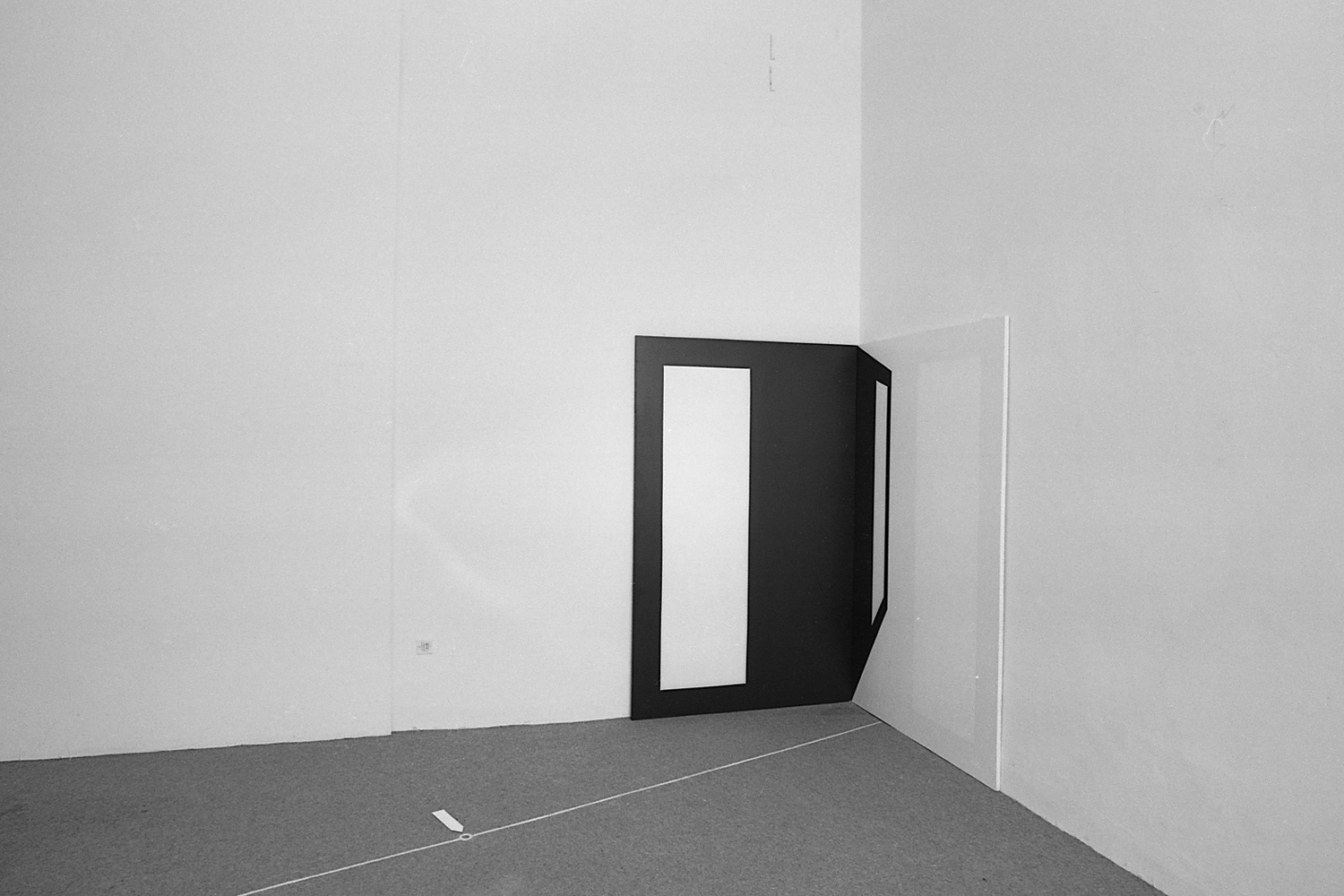

Nessuno dei curatori italiani possedeva un senso del fare finta come Achille Bonito Oliva, che nell’estate del 1970 organizzò la meno nota, eppure la più accattivante, delle tre mostre, dal titolo “Amore mio”. Si tenne a Montepulciano dal 30 giugno al 30 settembre a Palazzo Ricci, un altro edificio rinascimentale affrescato, costruito da Baldassare Peruzzi. Uno degli obiettivi di “Amore mio” era quello di riprodurre i successi di Foligno e Amalfi13. L’iniziativa – che pare si debba allo scultore Marotta e ai suoi contatti con Maria Russo, storica dell’arte e moglie di un notaio locale – aggirava nuovamente la rete delle gallerie. Come spiega Bonito Oliva a Domus, gli artisti, tra cui egli stesso e un collaboratore stretto, l’architetto Piero Sartogo, decisero di impostare il progetto ribaltando il formato gerarchico curatore/ artista delle altre mostre. Nelle pagine del catalogo, il nome di Bonito Oliva era presente tra quelli di tutti gli altri artisti elencati in ordine alfabetico: Alfano, Alviani, Ceroli, Colombo, De Vecchi, Fabro, Kounellis, Mambor, Marotta, Mauri, Merz, Nanni, Nannucci, Pistoletto, Scheggi, Tacchi e Pisani. A ciascuno fu assegnata una sala di Palazzo Ricci, che poteva essere occupata a piacimento senza dover obbedire a un tema predefinito. Ma era anche specificato – e qui si percepisce la mano di Bonito Oliva – che gli artisti potevano cedere lo spazio nel palazzo, così come le loro pagine nel catalogo, a un altro artista a loro scelta, da cui l’accattivante titolo “Amore mio”.

Come spiegava il critico Filiberto Menna su II Mattino di Napoli: “gli artisti si sono autoconvocati per confessare il loro «amore» segreto”. Menna riconosce nella logica di questo evento “una nuova formula”, in quanto gli artisti “non si sono limitati a presentare le loro opere (come in un’altra mostra qualsiasi), ma hanno dichiarato anche le loro predilezioni critiche, i loro debiti culturali, le affinità che li legano ad altri artisti, passati e presenti; in breve, hanno apertamente dichiarato i loro «amori»”14.

Inoltre, come Fabio Mauri rispondeva a Giulia Massari, giornalista de II Mondo, alla questione riguardo la scelta, in un “tempo di parole difficili”, di “Amore mio” come titolo della mostra: “Con queste parole ‘kitsch’, abbiamo voluto esprimere la nostra polemica”15. Nel cortile del palazzo, che domina un cimitero nelle splendide campagne senesi, Percorso, di Sartogo, costringeva i visitatori a camminare in fila indiana lungo gli stretti canali metallici che conducevano alle varie stanze del piano terra. Il sentiero era largo appena per procedere un piede per volta, lasciando così presagire la trappola in cui si sarebbe presto caduti all’interno. Le sale poco illuminate, fotografate da Claudio Abate il giorno dell’inaugurazione, lasciavano trasparire i segni di un postmodernismo nascente: autoreferenzialità, citazionismo e narcisismo. L’atmosfera inquietante riecheggiava indirettamente – e soltanto indirettamente – il decennio di violenza degli Anni di piombo, in cui l’Italia precipitava nell’estate del 1970. La prima sala, occupata dalle sculture lignee di Ceroli simili a dei catafalchi, iniziava a impostare la “tonalità” della mostra. Seguiva poi l’albero in plexiglas di Marotta, posto al centro di una storia fotografica che richiamava il motivo dell’albero, con esempi di opere di Giotto, Carpaccio, Perugino e Raffaello esposti sulle pareti circostanti. La terza stanza era un ambiente carcerario per un’azione di Kounellis, in cui l’artista era sdraiato su una barella sotto una coperta ruvida, con una fiamma ossidrica stretta al piede. Nella sala successiva, su due schermi separati, Colombo e De Vecchi proiettavano delle diapositive di proprie opere e autoritratti su delle riproduzioni di dipinti di Giotto, Piero della Francesca, Raffaello e Mantegna, in una sorta di flashback picaresco che attraversava la storia della pittura italiana. Cesare Tacchi aveva spinto il tema dell’amore fino al suo estremo tautologico con Autovotivo. La sua installazione consisteva in un cuore di pietra (simbolo del proprio cuore, secondo l’artista), sospeso al soffitto sopra una cassa funebre piena di cuori in miniatura posta ai piedi di una colonna sormontata da un busto dell’artista, alludendo così a un cuore di pietra incapace di amare altri al di fuori di sé stesso. Seguivano altri spazi nella penombra, come quello della goccia d’acqua di Alfano che cadeva con implacabile regolarità in Delle distanze dalla rappresentazione, o Della geometria di Scheggi. L’ultima sala, la più tetra, era stata affidata a Mauri, che aveva rivestito le pareti con serigrafie laminate che riproducevano Il Trionfo della Morte di Orcagna, un ciclo di affreschi del Campo Santo di Pisa, devastato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

A differenza di Celant che, l’anno prima della sua mostra amalfitana, aveva messo le carte in tavola con i suoi celebri “Appunti per una guerriglia” sulle pagine di Flash Art, dichiarando apertamente la sua militanza a sinistra, Bonito Oliva, da parte sua, si limitava a precisare, in un’intervista a Domus, che la sua mostra esplorava un tema troppo spesso ignorato dagli artisti contemporanei, quello della morte16.

Due anni dopo, a Roma, in una conferenza intitolata “La citazione deviata: l’ideologia”, tenutasi nell’ambito di un ciclo di lezioni su La critica in atto, Bonito Oliva presentava il suo concetto di “ideologia del traditore” e spiegava come gli artisti (tra cui egli stesso), riconoscendo il fallimento collettivo delle avanguardie nell’imbrigliare arte e vita si fossero distaccati dal gruppo17. Si capisce così che il tradimento e la desolidarizzazione erano già presenti in “Amore mio”. Il fatto che gli artisti avessero chiesto a Bonito Oliva di rinunciare al suo ruolo di curatore, almeno ufficialmente, gli ha permesso di lavorare sottotraccia come curatore- burattinaio. Degli artisti coinvolti, solo due avevano risposto positivamente all’invito a cedere il proprio spazio a un altro artista. Uno di loro era Pistoletto (ancora lui!), che cedette la sala che gli apparteneva a Vettor Pisani. L’altro era Luciano Fabro, il cui contributo era il più dematerializzato di tutti e il più stimolante, innanzitutto perché introduceva una donna in una mostra che non ne includeva alcuna, e inoltre perché era fittizia su più livelli. Sul davanzale di una finestra, nella sala più riccamente affrescata di Palazzo Ricci, in cui dei cupidi incorniciano una serie di scene mitologiche d’amore, Fabro aveva collocato un piccolo altoparlante che trasmetteva incessantemente la stessa frase a squarciagola: “Cittadini, consideratemi irresponsabile di quanto succede!”. L’artista, inoltre, aveva ceduto le pagine a lui riservate sul catalogo alla critica d’arte fiorentina Carla Lonzi, che aveva appena pubblicato Autoritratto. Quest’ultima, così come Fabro, aveva fatto uso di un registratore portatile e il suo libro riuniva una serie di conversazioni con alcuni dei più importanti artisti dell’epoca, da lei trascritte e riassemblate come in un unico coro. Ad ogni modo ciò accadeva nel 1969. Nel 1970, la posizione di Carla Lonzi si era fatta più radicale. Per le otto pagine sul catalogo che Fabro le concedeva, aveva scelto alcuni estratti dal Dictionnaire de sociologie phalanstérienne dell’anarchico francese Charles Fourier sull’oppressione, la degradazione e la liberazione delle donne, nonché alcuni passaggi sul plagio. Tuttavia, come Fabro avrebbe rivelato qualche anno più tardi, si verificò un imprevisto dovuto alla scarsa qualità del suono:

Nell’estate del settanta, a Montepulciano. […] Nascondo un minuscolo altoparlante nel vano di una delle finestre che dà sulla piazza, sicché sembrò a chi stava in strada che la voce venisse da dentro il palazzo, mentre, in quella stanza, si sentiva la voce salire dalla piazza. L’ascoltatore in ogni caso veniva escluso e non poteva capire dove e perché quell’altro continuava a ripetere, ininterrottamente: … cittadini, consideratemi irresponsabile di quanto succede!… Sentiva in sottofondo voci di bambini che rifacevano il verso, ed un momento dopo gli altoparlanti di un comizio elettorale, voci e rumori diversi: perché la registrazione fu fatta in tanti luoghi: in automobile, in treno, in strada, in famiglia; ogni occasione fu buona per gridarlo o sussurrarlo. Tutti i visitatori si ostinarono, chissà? per censura? A sentire tutto capovolto: … considerate il responsabile di quanto succede! … Era, credo, inconcepibile che l’arte non si assumesse i peccati del mondo come fa la cultura18.

Ecco, allora, l’ennesimo colpo di scena, e vorrei qui mettere in evidenza il significato ulteriore che Fabro, attraverso la scelta della Lonzi, conferiva alla propria opera sonora, nonostante nessuno all’epoca (né tantomeno successivamente) si sia reso conto della dimensione politica di genere di tale gesto. Rifiutando di assumersi la responsabilità di quanto stesse accadendo – Cittadini, consideratemi irresponsabile di quanto succede! – Fabro rompeva con la cricca di artisti maschi riuniti in “Amore mio”. Egli introduceva tra di loro, in maniera implicita nell’edificio ed esplicita nel catalogo, una donna, Carla Lonzi, e, per di più, una critica da poco diventata femminista. È dunque la Lonzi a mettere in atto il tradimento, con un tocco, peraltro, di dolce vendetta, vanificando di fatto il gioco un po’ perverso di Bonito Oliva. E c’è voluta un’altra donna, la critica Sandra Orienti, per porre la sottile domanda nella sua recensione della mostra: “Artisti e critici si sentono forse traditi gli uni dagli altri. C’è una volontà di dialogo?”19.

Per tre volte mi sono quindi soffermata su un’opera che, in ciascuna mostra, è servita da spia, termine che designa una categoria di oggetti o di dispositivi che permettono di osservare o conoscere fatti o fenomeni che non sono direttamente percepibili. Esse ci hanno permesso di riscoprire l’ambizione finzionale e poetica un po’ dimenticata di questo momento dell’arte. Un’ambizione che mai è stata così convincente e seducente come lo era nell’arte italiana.

(Traduzione dall’inglese di Tommaso Jorio)

*Il testo originale è pubblicato con il titolo Fiction dans l’art italien, 1967—1970: trois expositions nel volume curato da Stefano Chiodi e Valérie Da Costa L’Espace des images. Art et culture visuelle en Italie 1960—1975, © Manuella Éditions, Parigi, 2022.