Pubblicato originariamente in Flash Art no. 275, 2009.

Andrea Bellini: Maestro, cominciamo dal principio. Esiste un inizio preciso? Quali il momento e l’intuizione fondanti il linguaggio?

Giulio Paolini: “Inizio” è termine relativo… Il momento fondante, appunto iniziale, include già la sua fine: quella scelta è per sempre, l’artista è come messo in orbita, vi rimane perpetuamente e compie continue e incessanti rotazioni e rivoluzioni… Insomma, in arte non si va da nessuna parte, inutile cercare vie d’uscita, siamo già in paradiso.

AB: Quali artisti, durante il periodo della sua formazione, hanno avuto più importanza per lo sviluppo del suo lavoro? Quali artisti ha sentito più vicino?

GP: I più diversi, ciascuno più per l’avventura personale che per l’appartenenza a un’epoca o all’altra, a una tendenza o all’altra. Come, per esempio, nel progetto di una recente esposizione costituita da quattro opere: Una vita normale, Una doppia vita, Vite parallele, La vita eterna. Quattro episodi dove nomi, figure, tempi e luoghi si confondevano gli uni negli altri in ordine sparso. De Chirico, Velázquez, Ingres, Vermeer, Klein, Fontana, Watteau, Chardin sono gli autori convocati a condividere un’ulteriore “ipotesi per una mostra”.

AB: I lavori dei primi anni Sessanta erano basati sull’analisi delle strutture della visione, penso in particolare a lavori come Disegno geometrico, una tela dipinta a tempera, sulla quale lei si è limitato a tracciare la squadratura della superficie, procedimento preliminare a ogni possibile rappresentazione. Quale fu la spinta? Sentiva il bisogno di fare tabula rasa?

GP: La “rampa di lancio” (torniamo in metafora) stacca da terra, mette in orbita. La rotta non è tanto una scelta quanto una direzione “obbligata”: quello che vogliamo intraprendere è, per lo meno all’inizio, un cammino senza ostacoli… o meglio: gli ostacoli sono la prima cosa che ci impegniamo a rimuovere, il punto è di sgombrare il campo.

AB: Il suo lavoro è costruito attorno all’idea rigorosa di un’arte autoriflessiva, impegnata a pensare se stessa. Tuttavia il ragionamento messo in atto è sempre collegato alla dimensione del vedere, e questo aspetto dona alla sua ricerca un sapore specifico nell’ambito del movimento concettuale. Cos’è l’immagine? Perché rimane così importante?

GP: Quel che si intende di solito per immagine è qualcosa di personale, soggettivo, che riflette in generale la visione dell’autore. Mi preme precisare come, a mio avviso, l’immagine non attenga invece all’autore ma a un dato preesistente, nascosto (un dato non dato), dunque da rivelare, far affiorare all’attesa del nostro sguardo.

AB: Lei ha lavorato sull’idea di parvenza, di doppio, di copia della realtà. Qual è l’idea di base, sottolineare il limite dell’atto percettivo?

GP: L’atto percettivo è un limite, ma anche un dato concreto: noi conosciamo, intendiamo come vero ciò che tocchiamo e vediamo, ciò che appunto percepiamo. Che sia la realtà stessa a essere limitata? Non credo sia affatto paradossale giudicarla insufficiente… è per questo che, pur consapevoli dei suoi limiti, preferiamo ammirare un quadro piuttosto che un tramonto, preferiamo (io almeno) la sua immagine al fenomeno vero e proprio.

AB: Una volta lei ha scritto: “oggettivo ed assoluto sono un po’ i termini, le due polarità tra cui oscilla il mio lavoro”. Che cos’è oggettivo e cosa è assoluto nell’arte e nella realtà?

GP: Alla luce dell’oggi (e della mia età) vedo più nitidamente un altro binomio, costituito dalle polarità del presente e della storia, ovvero dal contatto e dalla distanza, dal rumore e dal silenzio.

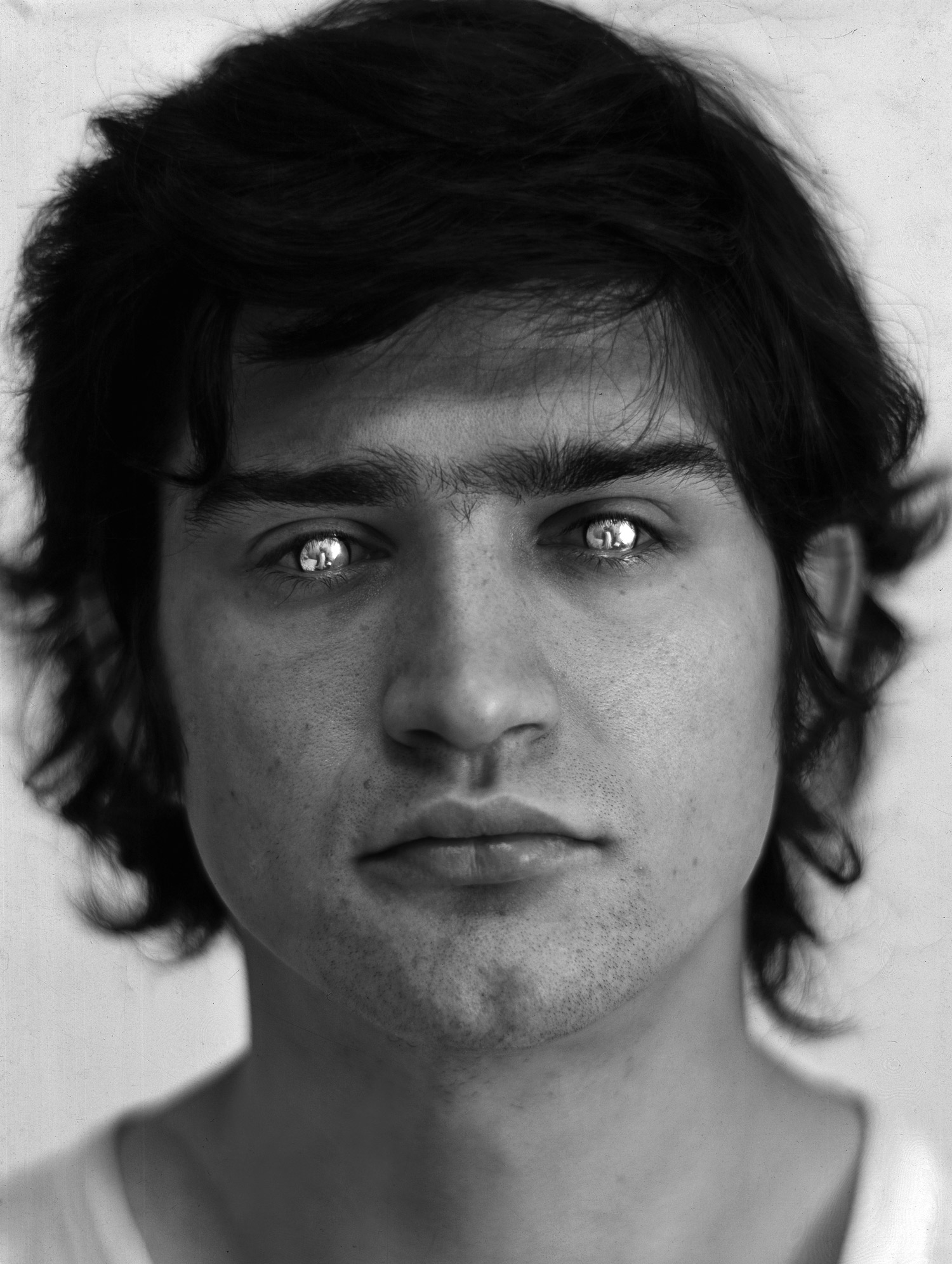

AB: Dal celebre Giovane che guarda Lorenzo Lotto lei ha creato nel tempo una sottile e complessa rete di rapporti e rimandi con i maestri del passato e le loro opere. Il suo lavoro però non ha nulla a che fare con un atteggiamento citazionista. Qual è allora il suo rapporto con la storia dell’arte? In cosa consiste?

GP: Devo proprio ringraziarla dal momento che questa domanda mi è particolarmente congeniale e include già in parte la mia risposta: la storia dell’arte non è una rassegna di solisti (di autori), ma un sistema di voci all’unisono (la storia). Non si tratta di un coro ma di una partitura a più voci, in contrappunto. Quello che credo spetti a un artista, oggi come ieri, non è di aggiungere, prender posto in assemblea per iscriversi a parlare ma restare, stare in disparte, non aver ruolo o ricercare il punto di equilibrio del doppio ruolo di autore-spettatore.

AB: Cosa ha significato l’ingresso della fotografia nel suo lavoro?

GP: Ho già avuto altre volte occasione di parlare dell’“avvento” della fotografia, cioè di qualcosa di decisivo nella storia degli strumenti del linguaggio: un vero e proprio “miracolo” grazie al quale la verità, di tempo e di luogo, trova modo di dichiararsi e di manifestarsi. Personalmente non ho mai scattato un solo fotogramma, ma sistematicamente faccio ricorso alla fotografia in termini di documento, riproduzione di altre immagini.

AB: Alla fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta il suo lavoro si avvicina sempre di più al teatro, e si carica di nuove presenze, di giochi prospettici e di richiami al mito. Cosa è successo? Ha sentito il bisogno di tornare a raccontare delle storie rispetto al momento più riflessivo della sua ricerca?

GP: La svolta avviene proprio a cavallo di quei due decenni: un’opera, La caduta di Icaro, segnala proprio una “caduta da cavallo”; al di là della battuta, in quell’opera e in altre a partire da quella entra (o cade) in scena la figura dell’autore che non indica più le linee di un disegno ma, di quel disegno, deve scoprire le tracce incerte e confuse.

AB: Esiste un’opera realizzata da un altro artista della quale lei avrebbe voluto essere l’autore?

GP: Forse quel Ritratto di giovane dipinto nel 1505 da Lorenzo Lotto… per chiudere il cerchio e concedermi una pausa.

AB: Cosa è stata l’Arte Povera? Cosa ha significato per lei?

GP: Una bella stagione, certo, anche se un po’ di frontiera e più recentemente una gita sociale… In certi momenti una tendenza, un movimento è giusto che trovi una sigla ma ogni etichetta dopo un po’ si logora, sbiadisce e quel che resta, quando resta, va assaggiato e consumato a piccole dosi.

AB: Una cosa che trova inaccettabile, che detesta più di tutto?

GP: I grandi numeri, i grandi raduni, le alte tirature, i massimi ascolti, le maggioranze, le minoranze, le “forze in campo”, i referendum, le campagne elettorali, le espressioni spontanee (graffiti, affissioni abusive), le strategie per la conquista di un risultato e credere di aver raggiunto lo scopo.

AB: Lei ha avuto una carriera lunga e piena di soddisfazioni. C’è qualcosa che rimpiange, o qualcosa che non è riuscito a realizzare?

GP: Nessun rimpianto, che io sappia… comunque troverei troppo faticoso e presuntuoso andarlo a ricercare.

AB: A cosa sta lavorando in questo periodo? Ha un progetto importante in corso?

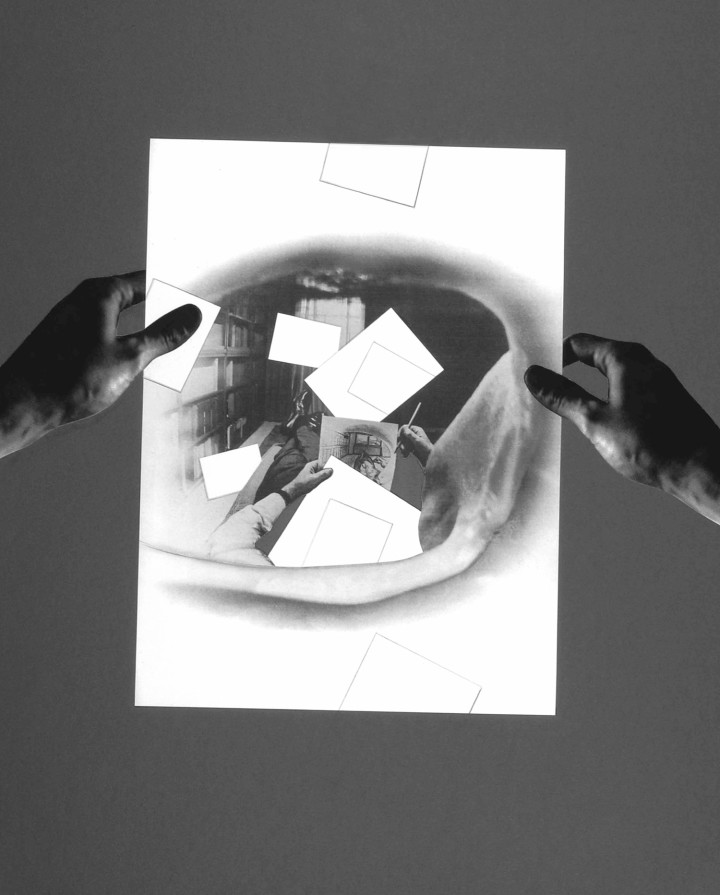

GP: Nell’immediato, due mostre personali sulla stretta attualità di lavoro, da Alfonso Artiaco a Napoli e da Tucci Russo a Torre Pellice, oltre alla presentazione di un’opera in preparazione per la mostra “In-finitum” che aprirà a Palazzo Fortuny di Venezia in giugno. In autunno poi la realizzazione di un progetto espositivo, “L’ora X”, da allestire sempre a Napoli nella sala della Meridiana al Museo Archeologico Nazionale; progetto che credo si trasferirà l’anno prossimo al Museum of Modern Art di Oxford. Ma è a un altro libro, intitolato Dopo tutto (del quale anticipiamo la prima pagina qui di seguito, n.d.r.) che dedicherò appena possibile tutta la mia attenzione.

AB: Che cos’è l’arte contemporanea? L’arte di oggi? L’arte che parla della contemporaneità?

GP: L’arte è tutta e sempre contemporanea, ma non possiamo aspettarci che si occupi sempre e soltanto dell’oggi: l’orizzonte è troppo vasto, indeterminato… e a guardar bene non mi sembra che l’attualità riservi una quota di interesse particolare… E poi, l’arte in fondo non parla, meno che mai della contemporaneità: la sua capacità di farsi ascoltare corrisponde proprio al silenzio che riusciamo a percepire nonostante il clamore che ci aggredisce ogni giorno.

AB: A chi è destinata l’opera?

GP: A nessuno, ahimè, né all’autore, che è lì ad affidarcela e quindi a privarsene; né allo spettatore che crede, si illude di esserne il destinatario, di poterla possedere e valutare. L’opera non può concedersi a nessuno, ma è proprio questo il dono che rappresenta, lo splendore che ci riserva: soltanto così possiamo goderne disinteressatamente, senza formulare aspettative o pretendere risposte.

AB: A proposito di autoriflessività, Maestro si faccia una domanda da solo e si dia una risposta convincente.

GP: Accetto l’offerta, ma a mia volta vorrei girarla al lettore che ha voluto seguirci fin qui. Che cosa ci ha spinto a parlare, ad affrontare questioni lontane da specificità politiche, sociali, statistiche? Qual è il senso — se così si può dire — che crediamo di poter rintracciare in queste nostre conversazioni?