La luce che filtra dalle ampie finestre invade morbidamente la personale di Hannah Villiger all’Istituto Svizzero di Roma – la sua prima in Italia. La mostra è una passeggiata nostalgica fra le sale silenziose di uno spazio meditativo, e questa luce si fa elemento sculturale. Sculturale, come scultoreo è il medium e l’attitudine dell’artista, che sviluppa ogni lavoro a partire dalla sua corporeità quale volume che occupa uno spazio. Il risultato formale non è una priorità, la plasticità con cui Villiger osserva la realtà che la circonda è più una comprensione della sua posizione rispetto alle cose, a come il corpo si relaziona nello spazio dell’arte e più in generale della vita. In quelle stesse sale, che ha occupato dal 1974 al 1976 (anni in cui era in residenza presso l’Istituto), da quelle stesse finestre Villiger ha osservato le architetture del Rione Ludovisi, assimilando le azioni dei poveristi che operavano a Roma in quei caldi anni Settanta – le palme in fiamme lanciate dal terrazzo di Villa Maraini che oggi vediamo impresse su una serie di tre fotografie allestite nella seconda sala, Arbeit (1976), non possono non rimandare alla Margherita di fuoco (1967) di Kounellis, che ha in qualche modo assorbito insieme alle pratiche performative e di uso dell’elemento naturale degli artisti che gravitavano in città.

La mostra, dalla natura documentale e mnestica, combina la serie di opere “Arbeit” e “Sculptural” a materiale d’archivio fatto di diari di lavoro, polaroid, scatti del suo studio romano, di oggetti e piccole sculture. Per Villiger la smaterializzazione è una condizione di possibilità della scultura, che esiste in una dimensione contingente e continua a vivere soltanto nella fotografia: gli oggetti che costruisce con piume, rami, foglie sono concepiti per una vita limitata, che si esaurisce spesso in un atto performativo.

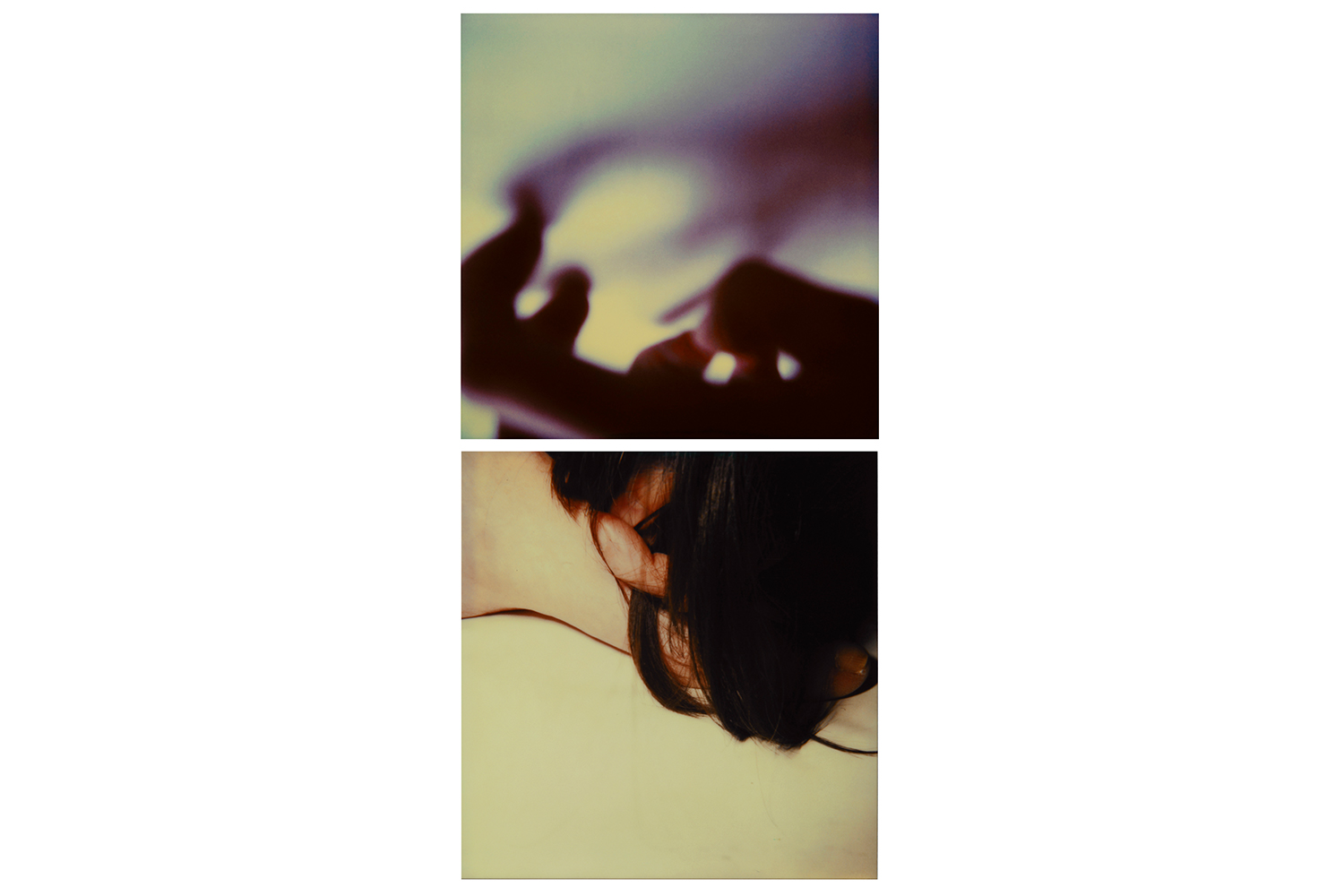

Singolare per un’artista che si è sempre definita “scultrice”, eppure Villiger associa sempre una plasticità e una certa “tridimensionalità” anche alla polaroid, il suo mezzo unito al suo corpo, soggetto e oggetto della sua pratica. La distanza dal suo braccio fino a toccare il corpo è lo spazio sculturale1 di cui l’artista fa esperienza: quelli che sembrano ingrandimenti sulla pelle sono in realtà il risultato di autoscatti fatti all’interno di quel perimetro intimo: le due opere omonime Skulptural (1995-96; 1997) sono primi piani di porzioni del suo corpo, sviluppati dalle polaroid attraverso l’utilizzo di un negativo intermedio e montati su supporti sottili di alluminio (prodotte specificamente per la mostra).

L’ingrandimento è relativo al trasferimento dall’istantanea alla lastra, non è una manipolazione dello scatto originale. È importante stabilire questa differenza, che è sostanziale nella pratica di Villiger in cui tutti gli elementi presenti in un ambiente e che incrociano quella distanza diventano condizione per la scultura. Quest’ultima vive costantemente nel processo, nella selezione, nel montaggio delle polaroid, nella loro riorganizzazione in un libro – ad esempio Neid (1985) realizzato per la sua prima mostra alla Kunsthalle Basel – e in una dimensione più archivistica come testimoniano le vetrine che contengono copie di montaggi di polaroid sviluppate per diversi lavori (1988–1996), e materiali e istantanee prodotti verso la fine della sua vita, una ricostruzione di paesaggi urbani ideali e vedute.

C’è sempre la luce. A modulare i volumi, gli sguardi, la membrana epidermica, la saturazione dei pigmenti sul corpo, e il nostro passaggio in queste sale.