La storia delle arti visive, e della fotografia in particolare, è costellata da un’infinità di progetti nei quali gli stessi autori e autrici, le persone a loro care, i membri più vicini della comunità sono i soggetti delle narrative rappresentate. Un po’ perché noi stessi siamo (a volte) il soggetto che conosciamo meglio, o che desideriamo conoscere meglio, un po’ per raccontare la nostra versione dei fatti, risuona forte l’adagio di Victor Hugo: “Quando parlo di me, io vi parlo di voi. Come fate a non sentirlo? Ah! insensato che credi che io non sia tu”. All’interno di questo rapporto danzante tra l’io e il tu, c’è un vasto spettro rappresentativo che oscilla tra due grandi massimi sistemi: l’autorappresentazione in senso stretto, e cioè la rappresentazione più o meno diretta del sé o del noi, e l’autofiction, una forma nella quale personaggi realmente esistenti vanno a impersonare narrative non necessariamente aderenti alla cifra del reale, spesso mettendo in discussione diverse versioni di realtà. A partire dagli anni Sessanta, queste pratiche di autobiografia contemporanea, e tutte le loro sotto varianti, sono state legate a doppio filo con pratiche e analisi di tipo performativo. La performance è stata, quasi costantemente, sia la lente attraverso la quale narrative autorappresentative sono state analizzate, sia il metodo autoriale scelto per metterle in pratica. Come ha sottolineato Anneleen Masschelein:

Paradossalmente, è precisamente l’erosione del soggetto razionale cartesiano occidentale da parte di tutti i tipi di teorie (strutturalismo, poststrutturalismo, postmodernismo, decostruzionismo, fino alle teorie postcoloniali) che ha coinciso con un massiccio ritorno del represso (che non era ovviamente mai uscito di scena): il soggetto autoriale che si manifesta in narrative autobiografiche o memorie, si ricostituisce nuovamente ma in una forma apertamente frammentaria o fittizia1.

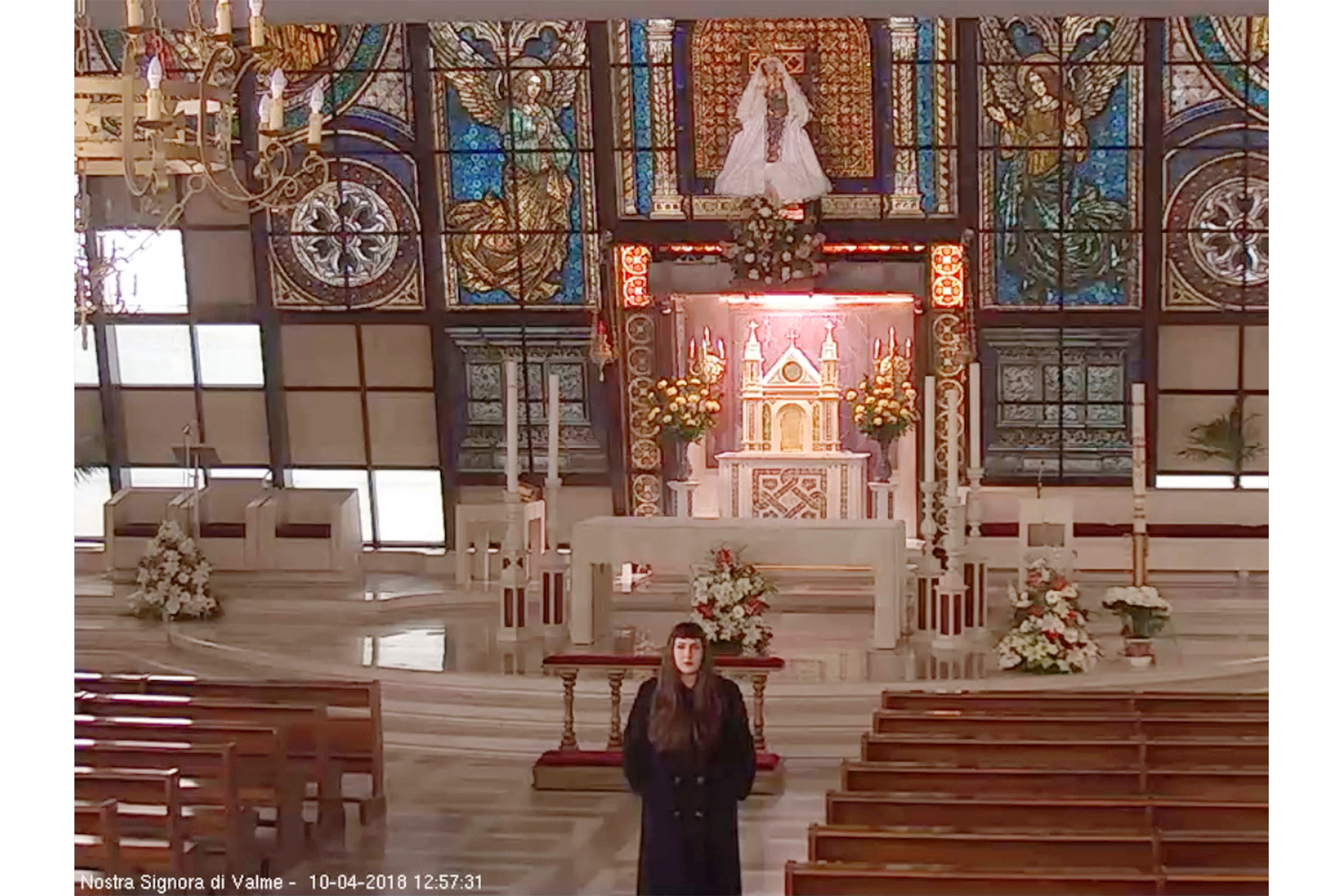

Molte delle pratiche di ricerca contemporanea in senso fotografico, anche nella ricerca artistica italiana, si posizionano lungo questa tradizione e la espandono. È il caso di Irene Fenara, e della serie Self Portrait from Surveillance Camera (2018–in corso), un progetto che trasporta il discorso autorappresentativo nel contesto della fotografia automatizzata, o automated photography. Una fotografia, cioè, creata (in toto o parzialmente) da mezzi di produzione automatizzata come foto/videocamere di sorveglianza, robot, software AI etc. Il tutto nasce dalla consapevolezza del cosiddetto glitch in the system, una falla nel sistema. Molte camere di sorveglianza, specialmente di basso costo, invece di possedere un sistema di protezione password univoco ne possiedono uno generico, comune a tutte le macchine prodotte da una data marca, lasciando all’acquirente la possibilità (e responsabilità) di cambiarla per rendere il sistema meno penetrabile. Un processo simile alle password di accesso generiche che si trovavano al momento di installazione dei modem, o dei primi telefoni cellulari – 0000, 1234 e così via. Queste camere di sorveglianza funzionano allo stesso modo. La differenza sta nel fatto che, trasmettendo i loro dati in rete, dalla rete diventano anche esse stesse accessibili: a meno che i proprietari non ne cambino le password, queste camere sono facilmente localizzabili su internet, i dati visibili, le azioni modificabili. Fenara va alla ricerca di queste camere in spazi pubblici e semi-pubblici: parchi, alberghi, spiagge e piazze, o magari private abitazioni le cui camere di sorveglianza inquadrano (illegalmente) il marciapiede, o la strada. Una volta individuata la camera, Fenara ne intercetta il segnale in rete, e lo registra, andando poi a posare all’interno del campo visivo per i suoi autoritratti – nient’altro che screenshot dei video registrati dalla camera hackerata per l’occasione.

Il personaggio creato da Fenara è semplicemente se stessa, sempre riconoscibile, vestita allo stesso identico modo, nella stessa posizione con lo sguardo fisso verso l’obiettivo. Le immagini così prodotte vengono poi esibite in forma di stampa fotografica, nelle quali la dimensione del corpo viene usata come standard fisso che determina la grandezza dell’immagine stessa, una unità di misura che possa mettere in proporzione il resto della visione e rendere manifesto il rapporto del corpo – unico presente – nello spazio del campo di visione di queste macchine di sorveglianza. Fenara va quindi a interagire con un sistema di registrazione del reale che opera in maniera indipendente dal suo volere, salvandone un frammento da sparizione certa: le registrazioni di queste camere vengono normalmente soprascritte dopo ventiquattro ore, e nessuna traccia rimarrebbe altrimenti. Come spiega l’artista stessa: “Mi piace questa idea di salvare l’immagine da una sparizione quasi certa. In questo si avvicina molto, forse, anche al fare fotografia tradizionale. Non vado a scegliere esattamente una porzione di spazio, ma vado a scegliere una porzione di tempo”.

Le immagini così prodotte (possiamo chiamarle fotografie?) sono affascinanti e inquietanti, e si prestano molto bene a conversazioni profonde sull’atomizzazione umana all’interno dei sistemi di controllo, ma anche di produzione contemporanea, sulla società della sorveglianza e sulla intrinseca fragilità di questi sistemi. Con questi autoritratti Fenara restituisce lo sguardo alla camera e performa contro un atto di resistenza non solo verso la camera stessa, ma anche verso tutto ciò che rappresenta, dal sistema che l’ha messa in atto alla superficialità della sua gestione principiante, giocando al tempo stesso con una estetica della rappresentazione (l’immagine vagamente pixelata, fuori fuoco, di bassa qualità) in contrasto con la perfezione tecnica e iper-reale del selfie. L’autorappresentazione performativa diventa insomma atto pubblico di disturbo, riappropriazione e presenza, utilizzo dell’Io per parlare di Voi.

E il Noi? Le forme autobiografiche di rappresentazione non necessariamente sono legate, o confinate al dualismo Io/Voi. Molto spesso, la raffigurazione e la rappresentazione hanno come oggetto altre vite, altre persone nell’intento di trovare delle risposte sul Sé, o sul Noi. Se per autrici come Irene Fenara l’autoritratto offre la possibilità di elaborare una riflessione sulla collettività e anche sulla società, altre pratiche autoriali utilizzano la rappresentazione e la ricerca di altri soggetti, importanti per vari gradi di vicinanza e affinità, in un tentativo di comprensione non solo della propria autobiografia, ma anche dei pezzi a essa mancanti. È il caso, ad esempio, di Karim El Maktafi, che incentra la sua ricerca fotografica nell’esplorazione dei luoghi e delle comunità che caratterizzano la costruzione della sua identità: Desenzano Del Garda, dove è cresciuto, e Bouznika in Marocco, luogo di origine della sua famiglia. Due luoghi che segnano il pendolo di un Sé composito, multisfaccettato e ricco, ma che fa fatica a essere riconosciuto come appartenente a un Noi in entrambi i luoghi. Per El Maktafi la ricerca fotografica è un metodo che, come egli stesso mi spiega, gli permette di:

Utilizzare la fotografia come linguaggio e come strumento di ricerca e di scoperta, che uso per imparare a conoscere anche me stesso e il mio passato nelle mie origini. Diventa quindi un lavoro autobiografico, nonostante io stia lavorando poi anche su un territorio, per capire un chi sono e da dove arriva il passato dei miei genitori, passando attraverso la terra, attraverso il loro passato, attraverso il mio presente.

In questo senso, Desenzano del Garda e Bouznika diventano le due soglie/limite all’interno delle quali, come già evidenziato da Nadine Khalil, il bisogno di comunicazione viene manifestato dal linguaggio fotografico – fatto di immagini alienate e alienanti, paesaggi duri, linee forti2. La rappresentazione della gioventù, degli anziani e del territorio si manifesta in entrambi progetti principali di El Maktafi, le serie SFH – Searching for Heritage (2015–in corso) e Ghorba ةبرغ del 2019. SFH – Searching for Heritage è parte di un progetto a lungo termine nel quale la ricerca sulla identità marocchina passa attraverso la rappresentazione della gioventù e della persistenza di tradizioni e rituali ancestrali nelle proprie pratiche. Ghorba ةبرغ, invece, deriva da un termine del Maghreb che indica la specifica sensazione di estraniamento data dall’essere e sentirsi straniero, lontano da casa. Questo lavoro risponde alla necessità di raccogliere le storie di coloro che lasciano la propria dimora per trovare fortuna da un’altra parte e dei loro figli e nipoti, che rimangono sospesi tra dualità identitarie apparentemente inconciliabili rifiutando o non potendo essere semplicemente una o l’altra. Sono storie che appartengono al grande e incompleto archivio della migrazione, manifestando potentemente la necessità del diritto a una identità plurale e fluida e mettendo in discussione il nostro senso di attaccamento e appartenenza a un luogo, specialmente quando questo dipende in larga parte da condizioni socio-economiche e macrostrutture di sopravvivenza (Khalil). Come si rapporta la costruzione del nostro Io, l’esistenza del nostro Io, con la possibilità, la necessità, di far parte di un Noi? Chi ha il privilegio di essere Noi? E cosa succede quando il Noi esiste in contrapposizione al Voi? E quali sono i modi nei quali il rapporto tra Io, Noi, Voi può essere investigato in forma visiva e rappresentato? I ritratti della serie Ghorba ةبرغ esprimono la resistenza alla omogeneizzazione pur aderendo al linguaggio della categorizzazione tipica della fototessera da documento di identità o della foto segnaletica, anche quando l’impossibilità di accedere a tale rappresentazione è manifestata dalla necessità di celare la propria identità. I temi di El Maktafi sono i temi dell’Italia dei nostri giorni: di quella parte del Paese che non ha accesso all’appartenenza, che continua a essere definita di seconda e terza generazione – come se avere lunghe radici fosse un peccato originale –, che non può permettersi il lusso della performance in quanto tale perché essere performativi, mettere in scena diversi aspetti del Sé, switching codes, è esso stesso atto di sopravvivenza quotidiana necessaria e imprescindibile. Entrambi i progetti di El Maktafi, e gran parte della sua produzione, sono come tessere di un grande puzzle in fieri in cui le parti mancanti hanno forse una importanza maggiore, e tutte insieme non sono altro che una rappresentazione in perpetuo divenire del suo stesso essere, della sua stessa identità. Identità che necessariamente è fatta di molteplici microstorie, luoghi e personaggi, legati insieme da un filo fragile e potente e da un equilibrio impossibile a tratti – quel qualcosa che in musica semplicemente chiamiamo jazz.

La Performance (con la P maiuscola) è stata fino a oggi la chiave argomentativa forse più utilizzata per analizzare e contestualizzare pratiche di autorappresentazione e autofiction, nelle arti visive in genere e in fotografia in modo particolare. Nella maggior parte dei casi, è stata legata al desiderio di mettere in scena il cosiddetto altro da Sé, spesso in contesti fittizi, il suo ruolo è in realtà più ambiguo e complesso, parte di un più grande agglomerato di componenti piuttosto che elemento solitario e sufficiente. Nel caso di Silvia Rosi, tra le autrici più significative del panorama italiano contemporaneo, la performance è stata suo malgrado costantemente tirata in ballo per spiegare e argomentare la sua ricerca, profonda e complessa, delle storie ed esperienze di migrazione e diaspora della sua famiglia, della ricerca del Sé che è anche e soprattutto comunicazione intergenerazionale. Rosi spiega:

La mia ricerca parte da me stessa, perché sono il soggetto più vicino a me, quello che conosco meglio. Quando si è così vicini alle cose è difficile capirle al meglio. Per questo la mia ricerca nasce dal desiderio di comprendere me stessa, a partire da quelle che solo le mie differenze rispetto alle persone che ho attorno, e che ho sempre percepito crescendo in Italia. La mia ricerca nasce dal desiderio di darmi delle risposte, partendo da un’analisi interiore che si estende anche alla mia famiglia in lontananza.

Nelle opere della serie Encounter (2019–in corso), come Self-Portrait as My Mother (2019) e Self-Portrait as My Father (2019), Rosi impersona sua madre e suo padre attraverso diversi atti, tutti in qualche modo appartenenti al percorso di migrazione da loro affrontato dal Togo all’Italia, e tutti narrati attraverso le memorie di sua madre. La vediamo intenta a imparare il trasporto della cesta sulla testa in Encounter, impersonare suo padre negli elementi che lo simboleggiavano nella memoria della madre (vestito in maniera elegante, istruito, circondato dai pomodori che doveva raccogliere nei campi appena arrivato in Italia, al telefono) e impersonare sua madre in diversi momenti della vita quotidiana; le immagini rimandano in modo manifesto all’estetica del West Africa studio portrait, ci trasportano in diversi piani temporali e creano una pratica di connessione temporale e profonda che in realtà ha molto poco a che fare con la performance, e tutto a che fare con l’empatia e con la memoria, come hanno sottolineato Mariama Attah e Rolando Vázquez Melken3.

Mentre la performance deriva dal privilegio di poter essere qualcun altro e di decidere di mettersi nei panni di un’altra persona, quello che Rosi mette in atto è un atto di memoria (Act of Remembering) che si basa sulla consapevolezza di non poter sfuggire da chi si è, sulla profonda empatia che scaturisce dal mettersi nei panni di un’altra persona per poter ricordare chi si è e chi sono gli altri intorno. La stessa ripetizione dei gesti in Encounter è fondamentalmente un atto mnemonico, un congiungersi rituale a un piano di condivisione che è alla base della ricerca su se stessi. Nei successivi lavori Neither Could Exist Alone (2020) commissionato da Autograph nell’ambito del progetto “Care / Contagion / Community” e focalizzato sulle strutture di protezione che noi stessi costruiamo nel tentativo di proteggerci e che finiscono inevitabilmente per isolarci, e nel recente Teacher Don’t Teach Me Nonsense (2022), parte del Bvlgari Prize e in mostra al MAXXI di Roma, Rosi conferma e reitera la profondità della sua ricerca, che si manifesta in una completa messa in scena di se stessa. Quest’ultimo lavoro è incentrato sul suo rapporto con la lingua Mina, nativa per sua madre ma a lei estranea, e su quanto una lingua possa essere costante resistenziale di un popolo, oggetto di repressione coloniale, veicolo di migrazione e canale di connessione nelle identità della diaspora. Affronta il ruolo della religione nella gestione di tali rapporti di dominanza e subalternità, e la sua responsabilità nel perpetrare strutture di potere coloniali. E più di tutti, affronta il senso di esclusione e inadeguatezza nel sentirsi esterni a un sistema di condivisione linguistica. Individuando di fatto nell’empatia e nella memoria il veicolo più importante in grado di far passare dall’Io al Noi.