Estetica trasversale, attraversamento dei più diversi codici linguistici: contaminazione di danza, gesto, corpo, voce, musica, spazio, video. Tutto il lavoro di Joan Jonas, almeno a partire dal 1968, è teso ad allargare il più possibile le capacità percettive dello spettatore.

Le sue performance diventano quindi atti narrativi aperti, dove lo stesso video non appare più come un mezzo per registrare delle azioni, ma come uno strumento per la loro dilatazione, il loro prolungamento scenico. Niente comunque si dà come cosa preparata e lavorata, ma solo come fatto estemporaneo, in cui entra la spontaneità e l’improvvisazione. Sono esperienze essenziali di vita, in cui viene recuperata una comunicazione espressiva del corpo non più rivolta all’interno, ma spalancata verso l’esterno, verso un dialogo con il pubblico. Alla Galleria Civica di Trento è allestita una sala tutta tappezzata di superfici specchianti (“Mirror Pieces”, 1968-2004), che recupera un’azione realizzata da interpreti che trasportavano proprio specchi, quasi a evidenziare tutto il loro valore simbolico e il loro sottile potere di riflettere sia il corpo che lo spazio. Ne nasce l’idea del doppio, del passaggio da una condizione a un’altra, da un’immagine al suo riflesso, la cognizione di un essere che si trasforma e trasforma, che fa esperienza di sé e dell’altro.

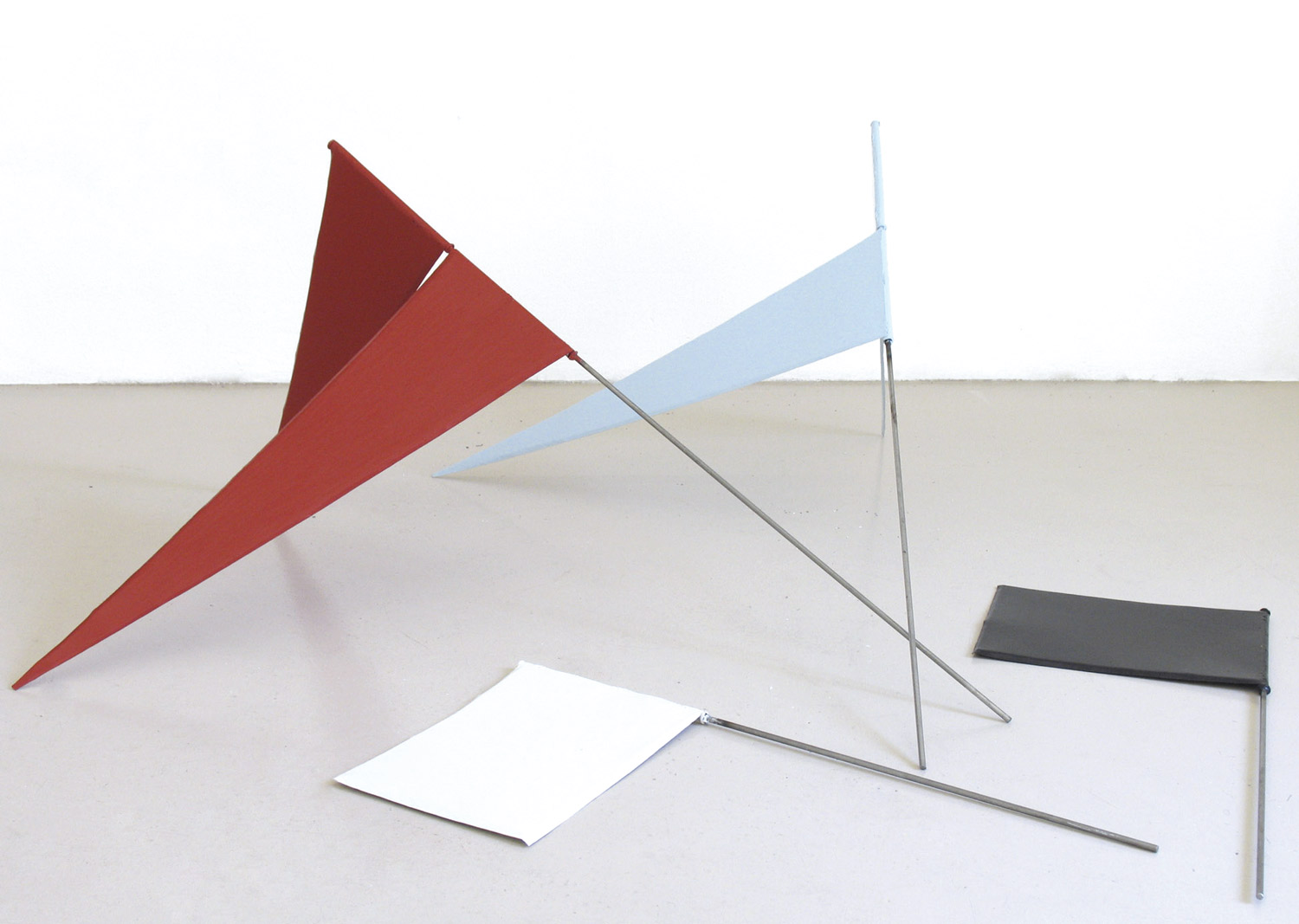

In tutto questo Joan Jonas si rifà a una moltitudine di figure e di leggende ereditate dalle cerimonie rituali indiane, dal Teatro No giapponese, dalle favole nordiche. E questi simboli si mescolano tra di loro perché, rifacendosi alle teorie di Warburg, l’artista ritiene che essi siano radici universali dell’umanità, motivi comuni a tutti i popoli, fantasmi che sorgono dal fondo dei tempi e che tornano a inquietare lo sguardo, un po’ come si evidenzia nell’installazione The Hand Reverts To Its Own Movement (derivata dalla performance realizzata lo scorso luglio a Como per il Corso della Fondazione Ratti): “una narrazione scandita da ricorrenze, assenze, frequenze, ritorni” (come scrive Anna Daneri, che ha curato la mostra assieme a Roberto Pinto e Cristina Natalicchio). Niente più storia lineare ma sovrapposizione di resti, frammenti, tracce. Ed è così anche per i “My New Theater”: “piccoli mondi in miniatura”, video-scenari portatili e inseriti in scatole lunghe e strette. In essi si susseguono movimenti, manipolazioni, interazioni, come in un “teatro senza teatralità”. Joan Jonas mescola filmati, oggetti del quotidiano, danze tribali, passando attraverso un’estrema soggettivazione del corpo: a volte si copre il volto con maschere, a volte lo disegna, come farebbe uno sciamano. È sempre un modo per scrutare la propria memoria, per fare un inventario del proprio “esserci”, per rinascere in continuazione.