La fortuna non c’entra

quando una cosa

per terra si posa.

E vale sia per l’estetica

che per l’allodola…

Battisti-Panella, Estetica

A lungo trascurato anche dalla critica più attenta, il ruolo del cinema e del video concettuale sta lentamente, ma inarrestabilmente, risalendo alla superficie della consapevolezza storica.

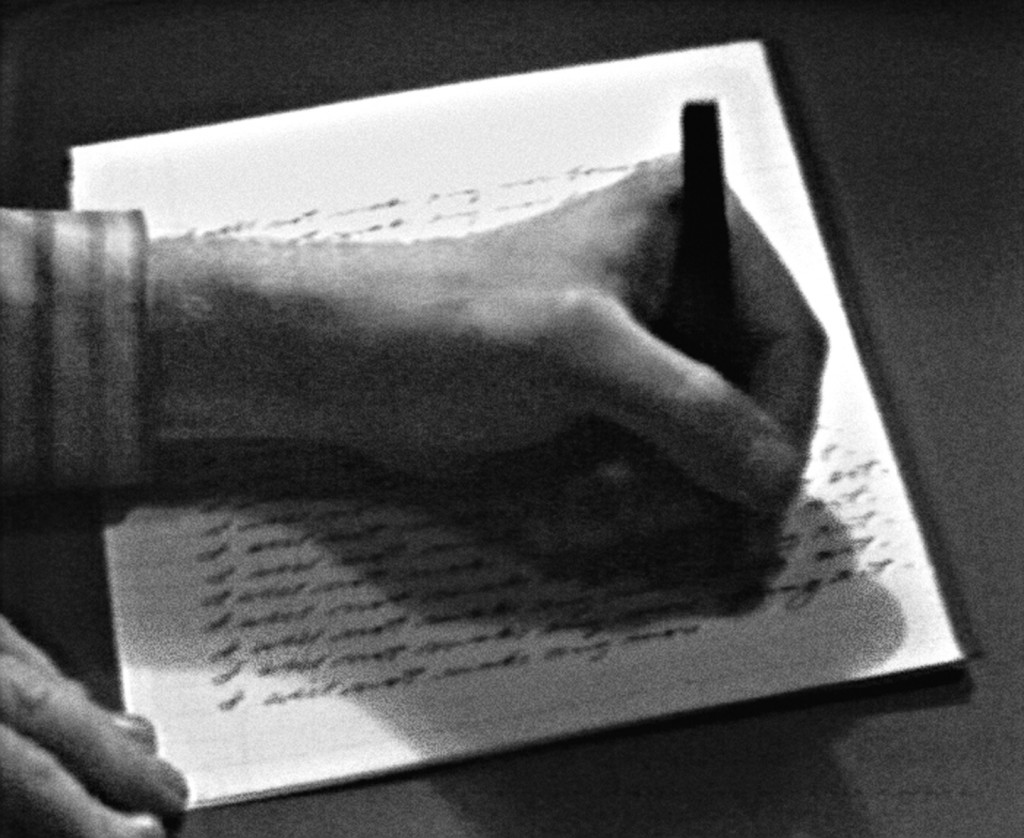

Il caso dei film e video di John Baldessari è del tutto rappresentativo di questa riemergenza. Basta pensare ai suoi video più famosi come Baldessari Sings Sol Lewitt, (1972) o I Will Not Make Any More Boring Art (1971) per capirlo: nel primo, Baldessari si siede davanti alla camera e canta, su registri diversi, le famose Sentences on Conceptual Art di Sol Lewitt, con una disarmante semplicità e senza nessuna velleità estetica, come se si trattasse di motivetti da canticchiare sotto la doccia. Nel secondo vediamo la sua mano scrivere, per un tempo che va decisamente oltre ogni umana sopportazione, e quindi ben al di là della noia, la simbolica frase “I will not make any more boring art”, enunciando un significante che va a contraddire apertamente il significato enunciato.

Basterebbero questi due esempi per disorientare le nostre certezze in materia di arte concettuale: ma come, il concettuale non rifiutava ogni presenza fisica dell’artista? Non smaterializzava l’oggetto d’arte? Non è una pura Wissenschaft, una distillata scientificità a cui l’arte, con tutto il suo bagaglio di saper fare, emozionare, illudere e via dicendo, si sarebbe ridotta dopo il suo hegeliano “tramonto”? Sì, certo — ma anche no.

Sì: poiché Hegel aveva ragione — l’arte nostra, appunto in quanto la giudichiamo “arte”, attinge a un livello che non è più né religioso né artigianale — è un’altra cosa, che pertiene al puro e semplice gusto intellettuale, di là dall’impulso conoscitivo, morale e ornamentale. Ma anche no: poiché, ogni volta che un’arte del genere si occupa solo di se stessa, svaporando ogni ubi consistam materiale, ecco che, proprio nel farlo, torna fuori, come la fodera di una giacca strizzata, tutto l’ineliminabile saper fare artigiano da cui deriva, il portato corporeo, ma anche sensuale, tramite cui nessuna idea, per disincarnata che sia, può soggiornare sulla terra.

Baldessari, fin dalla sua prima mostra, anzi fin dal suo primo quadro concettuale — A painting that is its own documentation, 1968 — ha sempre dimostrato proprio ciò che altri artisti, presi nel vortice della “de-materialization”, si erano scordati per strada: che anche un quadro composto solamente dalle frasi che riguardano la sua realizzazione (cioè il suo “concetto”) può essere un olio su tela dipinto “a mano” con una sapienza degna di un artista di bottega. Sublime contraddizione, che emerge in modo ancor più sottile nei video.

In Four Short Films, 1971, il primo corto è sulla misura: si vedono in primo piano una piccola clessidra con polvere azzurra e un termometro a mercurio mostrati alla camera da due mani praticamente immobili. Di fatto, si crea un’attesa tremenda, perché ci si accorge che l’unica cosa che si muove, e velocemente, è la sabbia azzurra nella clessidra… Quando tutta la sabbia è caduta, le mani si levano di colpo, resta un attimo il tavolo vuoto — e il video finisce. Ma la domanda resta: che cosa abbiamo visto veramente — se non il trascorrere stesso del tempo, e la sua qualità “calorica”? E questo che significa?

In The Way we Do Art Now and Other Sacred tales (1973), un video di 28 min 40 sec, Baldessari costruisce una serie di parabole visive, introdotte da un cartello bianco con il titolo scritto a macchina, ciascuna delle quali interroga i modi di rappresentare, vedere e interpretare il mondo e l’arte. Spesso ciò che appare in campo — un oggetto, Baldessari stesso, oppure le sue mani — è smentito da ciò che non si vede, ma che si suppone esista da un’altra parte. Nell’episodio For Marcel Proust ad esempio, si vede un pezzo di legno immobile e inespressivo, malamente inchiodato con due chiodi mezzo storti. Mentre lui se ne resta lì imperterrito, però, fuori campo c’è tutto un sonoro di seghe, martelli e trapani — tanto più paradossali proprio perché di tutta quella attività non vediamo che questo inerte pezzetto di realtà. Nell’episodio A Sentence with Hidden Meaning lui scrive la frase a mano con la matita (come in I will not make any more boring art), ma la parola “hidden” è fuori campo, e così si legge “A Sentence with …. Meaning”. Al di là di una riflessione sulla discrepanza tra visivo e sonoro, tra campo e fuori campo, l’abilità di Baldessari sta nell’evidenziare come visione e concezione sono due aree asimmetriche, non sovrapponibili e tendenzialmente in contraddizione. I filosofi empiristi dicevano che possiamo pensare solo cose di cui ci formiamo una rappresentazione mentale; ma, idealisticamente, Baldessari dimostra che di fronte a una rappresentazione reale possono sorgere idee impreviste.

Da qui un lavoro di smontaggio del linguaggio cinematografico che trova il suo culmine in opere come Title del 1973, anch’esso suddiviso in dieci episodi numerati. All’inizio vediamo semplicemente degli elementi (un sasso, un cane, una sedia) presentati paratatticamente, quasi come gli emblemi di un sussidiario. Poi, questi elementi vengono presentati in relazione, anche se non interagiscono. Negli episodi successivi iniziano a comparire piccole azioni, spesso ripetitive (come una mano che cerca inutilmente di far stare in piedi un pezzo di legno) e sempre inconcludenti. Nell’episodio 5 un giovane parla in camera e in seguito legge un dialogo western con una ragazza. “Da questo punto in avanti — scrive Davis James — l’osservatore si accorge che ogni episodio aggiunge una delle componenti che nel loro insieme producono una narrazione cinematografica”. Pian piano iniziano ad apparire anche le luci su un volto, poi le angolazioni di ripresa, poi i movimenti di macchina… Insomma, dopo averlo decostruito scrupolosamente, Baldessari ricostruisce il linguaggio cinematografico, ma non tanto per mostrarci “come funziona”, quanto per renderci consapevoli di come un espediente tecnico possa valere di per sé, suscitando interrogativi pienamente legittimi intorno alla sostanza stessa di ciò che vediamo.

Questa esplorazione attraversa di nuovo un film come Script, b/n 16mm, sonoro 1974, in cui alcune coppie di attori dilettanti provano a recitare brani di sceneggiature cinematografiche casuali e con dialoghi che non combaciano, senza alcuna regia. Baldessari fa recitare più volte la stessa scena da coppie di attori diverse, creando così una strana dimensione ripetitiva e priva di climax, ma anche sempre interessante poiché ogni volta differente. L’attenzione anche qui si sposta dai contenuti alle forme, ma viene portata oltre esse: se lo scopo del cinema underground classico era di scardinare la grammatica cinematografica, qui si tratta piuttosto di riflettere su di essa, e di ritradurne le forme nel “vero” contenuto dell’opera.

In tal senso il cinema di Baldessari non è un’attività collaterale rispetto al suo lavoro, ma racchiude in sé il senso della sua opera “maggiore” di artista visivo, che infatti, in cicli di molto posteriori affronta di nuovo la riappropriazione degli still frame del cinema hollywoodiano, come nelle serie Windows e Columns, presentate da Marian Goodman e nelle retrospettive a Vienna e Graz di metà anni 2000.

L’ombra lunga del suo “cinema concettuale” costituisce così sia un precedente ineludibile per comprendere l’opera di Baldessari, sia, più in generale, per contestualizzare l’attuale panorama cinematografico-artistico. La decostruzione dei singoli elementi della ripresa (panoramica, zoom, angolazione, luci…) si ritrova riproposta, con altrettanta audacia, in molte opere di Mark Lewis, che consistono in letterali rovesciamenti di sequenze cinematografiche (Upside down Touch of Evil, 1997), o il cui titolo spesso indica esattamente il luogo e il modo in cui sono state realizzate (Downtown: tilt, zoom and pan, 2005; Spadina: reverse dolly, zoom, nude, 2006). Ma anche la ripetizione forzata che distorce se stessa in una differenza reiterativa, inquadrandosi bene all’interno del panorama già descritto da Chronology di Birnbaum, non può non far pensare a certi sorprendenti lavori centrati proprio sulla ripetizione differente come il celebre Bordeaux Piece (2004) di David Claerbout, in cui una serie di attori ripete per decine di volte, nell’arco di un giorno intero, lo stesso identico dialogo.

Si tratta di capolavori che hanno radicalmente modificato l’obsoleto approccio modernista e avanguardista nei confronti del linguaggio delle “immagini in movimento” — ma, di là di essi, la sublime ironia di Baldessari si estende ancora come un lontano, irraggiungibile orizzonte.